あれはまだ20代前半の頃だった。

3年間付き合っていた彼女との間に、亀裂が入った・・・

”覆水盆に返らず”とはよく言ったもの・・・

一度切り損ねたステアリングは、修正する事が出来なかった。

結論の出た次の週末・・・

北志賀の林道を走っていた。

当時は、まだ砂利道の区間が多く、ハイスピードで走っていた私は、覚えたての”カウンターステア”と、少し自虐的になっていたせいもあり、自分のコントロールを超えたスピードでドリフトしていた。

雪も溶け、冬季閉鎖が開けたばかりの林道は、行楽客の車も走っている・・・

シフトロックでリアがスライドし、ブラインドコーナーを抜けた瞬間、白いクレスタが突進してきた。

相手はフルブレーキング・・・

しかし、完全なアンダーステア・・・

やばい・・・

次の瞬間、カウンターをオーバーに当てた私は、自ら側溝の中の人となった。

まぁ、事故には成らずに良かった、か・・・

その後、他の通行人や林業の大型トラックに牽引され、側溝から這い上がる事は出来たが、左フェンダーには大きな痕が残っていた。

その時に、何かが吹っ切れた。

これからは、自分の時間は100%自分のものだ。

昔からの夢であった、”モータースポーツ”に足を突っ込んでみようと・・・

それから、左フェンダーの修理費用は、車の改造費に充てられる事になった。

6点式ロールバー

強化クラッチ

マツダスピード、ショック&コイル

マーベル、ブレーキパッド

マツダスピード、4Pリミテッドスリップデフ

フルブッシュ

ウイランズ、4点式シートベルト

ポテンザ71S&ウェッズスポーツ

ポテンザ610S&スーパーラップホイール

雪山練習用スタッドレス

他にもあったと思うが思い出せない・・・

国内B級ライセンスを取得し、格式の低い競技から参加した。

競技種類は、スピード競技である”ジムカーナ”

工事用のパイロンを広いアスファルトグランドに立ててコースを作り、そのコースを走りタイムを競う競技である。

これに、のめり込んだ・・・

車をコントロールする醍醐味・・・

競技中の緊張感・・・

タイムへの挑戦・・・

これに全精力を注いだ。

残念ながら、リザルトを残す事は出来なかった・・・・

しかし、在りし日の思い出として、今でもふと思い出すことがある。

あの緊張感・・・

やっぱり素敵だ。。。

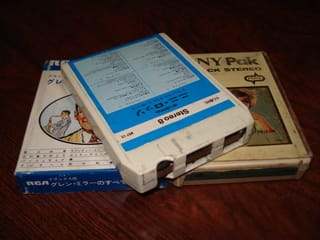

(写真は雑誌スピードマインドに掲載された、若き日の谷やん)