道徳の定番教材は、ものすごい力 goo.gl/BsTL3q

— ishiduuuuu (@ma121ko) 2018年9月21日 - 17:16

小学校低学年の定番教材ともいえる「にわのことり」

あらすじは次のとおりである。

山の小鳥たちのもとへ、やまがらから誕生会への招待状が届く。ところが、同じ日にうぐい すの家で音楽会の練習がある。小鳥たちは皆、明るくてごちそうもあるうぐいすの家へ行って しまう。

みそさざいは迷っていたが、みんなと同じようにうぐいすの家へ行く。しかし、みそさざい は、誕生会に招待してくれたやまがらの事が気になって仕方がない。迷った末に、みそさざい はこっそり抜け出し、やまがらの家へと向かう。やまがらは大喜びし、みそさざいは来てよかっ たと思う。

私は、相手の事を大切に思う気持ちが本当の友情というねらいで、

みそさざいが、やまぎらの誕生日にうぐいすの音楽会の練習があると知ったとき、どうしたのかな。

と、中心発問を考えていた。

しかし、とっさにあなたなら、どうする?と問いかけたらどうか、迷って、あなたならどうする?と、投げかけた。

すると、全員が、やまがらと答えたのち、

でもやっぱり、うぐいすの方がいいと変えた子が3分の1いた。

中心発問としてはささらなかったが、

その後の 議論は活発だった。

みんなとるいる方が楽しいから

ほかの鳥も招待されてるのに、みんな行かなかったんだよ

音楽会の練習を1人だけ抜けるのってさ〜

でもさー、

誕生日は年に一度だけだよ?

ひとりぼっちで誕生日を過ごすやまがらの気持ちを考えてごらんよ。

だれも来ないなんて、かわいそう。

そこで、私はゆさぶり発問として、

誕生日に、かわいそうだからという理由で来てもらって、本当にやまがらは嬉しいのかな?

みそさざいは、どういうつもりでこっそりと誕生日会に行ったのかを問うたつもりだった。

ん?ってなった子もいたけど、

誕生日を祝ってくれるのは嬉しい

1人だけきても、みんな来て欲しい

など、ちょっとズレたかな。

もし、ちがうゆさぶり発問をするなら、

みんなで練習している中、1人だけ、こっそりと抜け出したら、みんなから文句を言われるかもしれないよ?だって、みんなに招待状が届いたのに、1人だけ、こっそりとやまがらの家に行くのはどうなの?

的な。

音楽会を選んだ周りの仲間のことを考えさせても良かったかも。

そして、まとめ。

みそさざいは、やまがらのことを大切に思っていたから、ひとりぼっちで誕生日を過ごすなんてと行ったんだね。

でも、みそさざいは、始め、うぐいすの音楽会の練習にも行っているね。うぐいすのことも、周りの仲間のことも大切に考えたから、うんと迷ったんだよね。

友達って、ただ一緒に遊ぶのが友達じゃなくて、

相手の事を、うんと大切に思うから、友達っていえるんだね。

今日は、みそさざいから、本当の友達のことを学んだね。

最後に、みんなは、本当の友達って、どんな人だと思う?振り返りカードに書きましょう。

終末。

先生にも、3歳からずっと仲良しの友達がいます。

今は静岡に住んでいて、1年に一度しか会いません。連絡もとらないけど、それでも、ずっと友達です。きっとおばあちゃんになっても、これから何十年も友達だと信じています。

みんなも、本当の友達を大切にしていきましょうね。

授業が終わると、

何人かの子が私にぎゅ〜って抱きついてきた。

なんだか、いつもの活気のあるクラスから、シーンとした心に響くものがあった授業のような雰囲気だった。

私の発問は、イマイチかもしれないけれど、この教材のパワーが子どもを変えるのだと思った。

改訂前の「道徳の時間」の内容項目でいえば、「信頼友情」の教材である。「友情」や「思いやり」 を主題として、「友だちと仲良くし、助け合おうとする心情を育てる」などのねらいが設定される。 「みそさざい」の行動を「やまがら」への「友情」「思いやり」として価値づけ、自己中心的な考えに なりがちな低学年の子どもたちに、互いに仲よく、助け合うことの大切さを理解させることを意図 する授業が多い。

「みそさざいのやまがらに対する 友情」を「優先価値」として授業を構成すれば、「みそさざいのこっそりと抜け出した行動が逆説的 に」示す、音楽会の練習をしている他の小鳥たちへの関わり(友情)が視野から遠のいてしまうこ とになる。「やまがらへの友情」を優先させるところに「価値の序列化」の問題を指摘する松下は、 「他の小鳥たちへの友情を軽視し、他の小鳥たちとの協力関係を軽視」するような「発想や行動が 道徳的であるはずがない」というのである。

「にわのことり」 における「みそさざい」の「やまがら」への「友情」が共感できるものかどうか、或いはその出来 事に、自分たちの「友情」につながる問題を感受できるかどうかなど、子どもたちにとっての道徳的 なリアリティに関わる問題である。

「音楽会」に向けて皆で練習をしているときに、たとえ「友だちのため」とはいえ、「そっと抜け出す」 ような行為をどう考えたらよいのか。「そっと抜け出す」ことは「友だち」のためであれば許されるの か。「そっと抜け出す」ことが問題だとすると、「練習をサボること」が問題なのか、或いは、音楽 会のために懸命に練習している他の小鳥たちをないがしろにすることが問題なのか。練習を「そっと 抜け出して」みそさざいが来てくれたことは、「やまがら」にとって大喜びしていいことなのかどう か。練習を「そっと抜け出す」こともなく、なおかつやまがらの誕生日を祝うこともできるような解 決策はないのか。

子どもたちの視線からは、自分たちの「友情」に関わることとして、そのような 問題を想定することができる。

自分たちが捉えた問題について「多角的・多面的」に考察し、よりよい解決に向けた「合意」を形 成することが学習のめざすところとなる。それが、教師の目指す「道徳的価値」とは異なったとし ても、互いの関わりにおけるよりよいあり方の具体像を共有できれば、「道徳的な課題」について考 える意義を実感することもできるだろう。

「考え、議論する道徳」への転換は、教師が目指す道徳価 値へ子どもたちを「導く」ことではなく、子どもたちにとっての「道徳的な問題」の「解決」を、教師 が学級における相互関係の「規範」として共有できるかどうかにかかっているといってもよい。課題 解決の焦点化に偏りが生じる可能性もあるが、「共によりよく生きる」上で不都合があれば、新た な「道徳的な問題」として検討し、「主体的」に「道徳性」を養う契機とすることもできる。教師の「指導 性」が期待される局面である。

切り替え goo.gl/U8Ssqw

— いしづ (@ma121ko) 2018年9月20日 - 07:51

学級経営✖️道徳 の理論 goo.gl/cRxvVr

— いしづ (@ma121ko) 2018年9月20日 - 22:20

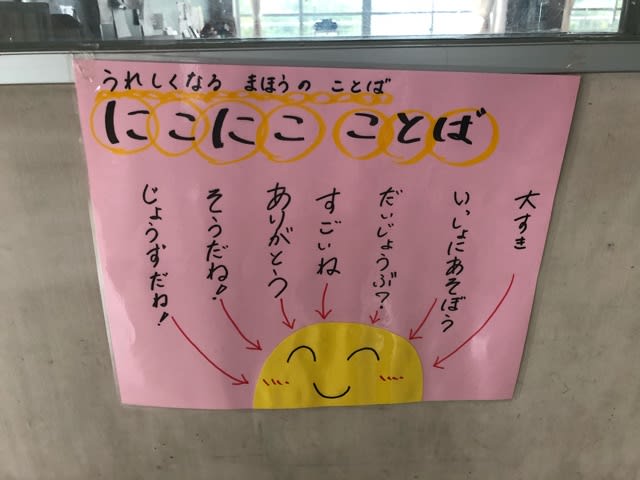

あちゃ〜怒鳴ってしまった。道徳を掲示しておこう。 goo.gl/PEU35z

— いしづ (@ma121ko) 2018年9月20日 - 22:31

竹下ロスがハンパない goo.gl/f3vEwR

— いしづ (@ma121ko) 2018年9月20日 - 23:12

授業大好き♡の石津が、方向転換。

授業大好き♡の石津が、方向転換。3月までは、がっつり学級経営路線で攻めようかと。学級経営×道徳がテーマっす。

おっほん。昨日、支援課訪問が終わりまして。

体育の鬼遊びをやったのよ。1年生でも結構チャレンジした授業だった。それだけに、準備も念入りにしたつもりだった。そしたら、指導主事が、誰も見向きもしなかった石津の細案をきちんと読んでくれててさ。異動してから、石津のこだわりを理解してくれる人が初めて現れた!もう、嬉し泣きしそうで、ちょっとウルっときたっけ。

中心授業は賛否両論めっちゃ分かれた授業だった。もっとうまくやれたかもしれないけど、後悔先に立たず。それよりも、私が不器用なりに一生懸命考えた系統性の意識を理解してくれた指導主事の気持ちが嬉しくて、嬉しくて。

去年まで、隣の席から大先輩が叱咤激励しつつ、石津がやろうとする授業とか学級とか、私の性格まで理解しようとしてくれてた。それって、当たり前じゃないんだ〜って気付かされたよ。あ〜竹下ロスがハンパない。

ほんで、中心授業って、色々な人との縁に支えられてできるものだから、ほんと感謝しかない。資料を貸してくれたり、相談に乗ってくれたり、準備を手伝ってくれたり、お菓子くれたり、もちろん子どもっちも、みんなみんなありがとー!!

全国の小学校で4月から道徳が正式教科となったが、熊本市南区の銭塘小(福田衣都子校長、107人)は「銭塘メソッド(方式)」を掲げ、独自の道徳教育の充実を目指している。評価基準として、「4つの心」を設定。マスコットキャラクターを活用し、さまざまな場面で児童の行動を評価するという同小の取り組みを報告する。

アイデアを考案したのは荒木隆伸教頭(49)。道徳と特別活動の教育研究賞で6年続けて入賞した、道徳教育のスペシャリストだ。

●自己有用感

荒木教頭は道徳の教科化に際し、「これまで以上に創意工夫が求められる」として、学習指導要領に基づいた(1)自分を育てる心(2)ともに生きる心(3)社会をつくる心(4)命を感じる心-の「4つの心」を考案。それぞれに対応した4体のマスコットを作り、昨年度から学校ぐるみで全児童の評価を始めた。

学校生活の中で、教師が「(1)~(4)のうち、どの心で頑張ったのか」を児童に質問。児童は専用のシートに書き込み、どの心が伸びたのかを振り返る。例えばトイレのスリッパを並べた児童に対し、学校生活の改善につながったことを気付かせた上で、(2)や(3)の心を評価する-といった具合だ。

荒木教頭は「児童が何を学んだのか客観的に分かるようになり、自信が生まれる。学校で役に立っているという『自己有用感』が育つ」と話す。

●学びを整理

荒木教頭は、児童の行動を「4つの心」ごとに振り返るコーナーを校内に設置。校内のあらゆる場所にマスコットも散りばめ、定着を図っている。

さらに、児童一人一人に、専用ケースを配布。道徳のワークシートなどを「4つの心」に分類して整理し、どの心が伸びたのか確認できるようにした。

一方、教師らが児童の行動がどの心に当たるのか戸惑う場面もあったため、「4つの心」を具体的に示したパズルを作成。児童の行動を評価するための共通基準とし、教室などに掲示している。

●家庭でも実践

同小は2018年度、この取り組みを家庭にも広げようと、パズルとマスコットのシールを全家庭に配布。児童に道徳的な行動が見られたら、パズルの指標を基にシールを渡してもらうようにした。

同小6年の村上詩さんは「シールをもらうのがうれしいし、お手伝いを頑張ろうと思う」とにっこり。父親の知政さん(42)も「子どもの行動が目に見えて変わった。学校と同じ目線に立ち、成長を共有できる」と歓迎する。

荒木教頭は「共通の評価基準があれば、誰でも同じように児童の行動を認めることができる。地域で児童の育ちを見つめることができるよう、実践を広げたい」と意気込む。(社会部・臼杵大介)

(2018年9月13日付 熊本日日新聞朝刊掲載)

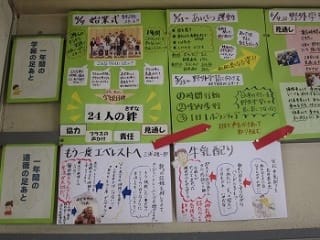

道徳 掲示 ネット検索集

よし、沖先生を思い出して、

道徳コーナーを作り、

変身をキーワードに心が変身すること、行動が変身すること、クラスが変身することを目指して頑張るぞー!