撮影日:2019年1月14日

2019年初めての投稿になります。

INAXライブミュージアムは世界のタイル博物館、窯のある広場、土・どろんこ館など、土とやきものが織りなす多様な世界を、観て、触れて、感じて、学び、創りだす、体験・体感型ミュージアム。

その中で世界のタイル博物館は紀元前の古代から19世紀近代までの約1,000点を常設展示。これらはタイル研究家・山本正之氏が常滑市に自身の6,000点にも及ぶコレクションを常滑市に寄贈されたもの。

それらをINAX(当時)が常滑市からその管理・研究と一般公開の委託を受け、1997年に現在の博物館を建設したもの。

1階にはタイルが創り出した空間を再現した「装飾する魂」、2階に約1,000点を時代の流れに沿って展示されている。

タイルの多彩さ、それに掛ける職人たちの気概が伝わってくる素晴らしいものばかりです。

1階の空間展示「装飾する魂」から見ていきます。

1)クレイペグ(BC3500年頃)

建物の土の壁をより美しく装飾しようとして当時の人々が考えたのが、クレイペグと呼ばれる円錐状のやきもの。円錐の底辺の部分を見せるように並べて壁を構成しています。すごい手間がかかっています。

2)左上:魂のための扉(BC2650年頃、エジプト)。世界最古のピラミッド、ジェセル王の「階段ピラミッド」の地下空間にある。ブルーの色は生命の色であり、王の再生や復活を願ってブルーのタイルが張られたのではないかと言われています。

右上:イスラームのタイル張りドーム天井。イスラームのモスクや宮殿を飾るタイルパターンは、一見複雑に見えても実はコンパスと定規だけを使って描かれる幾何学形が繰り返されている。10種類のモザイクタイル形状だけを用いて、幾何学の天才たちが生み出したタイルパターンを再現。

左下:ブルー&ホワイトのタイル(17~18世紀、オランダ)。世界的な貿易で富を得たオランダの市民層は、住まいにつつましやかにタイルを取り込む。異国情緒豊かな中国の染付磁器を参考に白地にコバルトブルーで花や風景などの身近なものを描いたタイル(ブルー&ホワイト)が主流。

右下:ヴィクトリアン・タイル(1830~1903年、イギリス)。産業革命によって中産階級が富を得て、タイルを豊かに使い始めます。タイルは当時の美術の流れである「アール・ヌーボー」様式を取り入れた彩り豊かな図柄で、公共の建物から市民の住宅まで広くつかわれるようになる。「室内を美しく装飾する」人間の欲求はこの時代から広がり、現在に至る。

3)現代日本の試み。モザイクタイルで四季を表現。

2階に上がります。

4)左上:BC8世紀頃、アッシリアの化粧レンガ。半獣半人のスフィンクス。

右上:多彩草花文タイル(16世紀後期、イズニック、トルコ)。赤色の部分は盛り上がっています。一度焼成したあとに赤色を塗り再度焼成したと考えられますね。有田の磁器と同じで、陶磁器できれいな赤を出すのは難しく、色々な工夫があったのだと思います。

左下:クエンカ様式(スペイン)。輪郭を盛り上げて、その間に彩色釉を埋める手法。

右下:多彩幾何文床タイル(スペイン)。アルハンブラ宮殿と説明がありましたが、本当にアルハンブラにあったものでしょうか。これに限らずどれもどうやって手に入れたのか、信じられないものばかりです。

タイル装飾はイスラム教と共に中東からヨーロッパに広がり、イタリア、オランダ、イギリスへと引き継がれていきます。

5)ユースフとズライハ(イラン、19世紀)。コーランに預言者として登場する美男ユースフ(光輪が描かれている、旧約聖書ではヨセフ)とエジプト高官の妻ズライハの恋を描いた一場面。いわば不倫を描いているのですが、問題なかったのでしょうか。

6)デルフトタイル(オランダ、17世紀)。中国や日本の磁器が大量に輸入され大ブームになったことから、染付を真似て作られたもの。

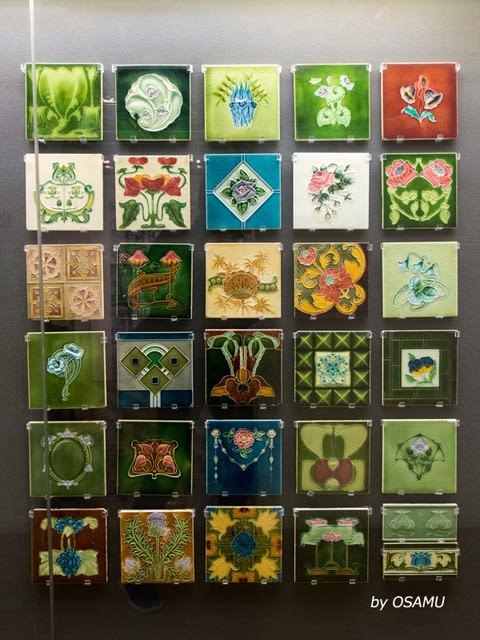

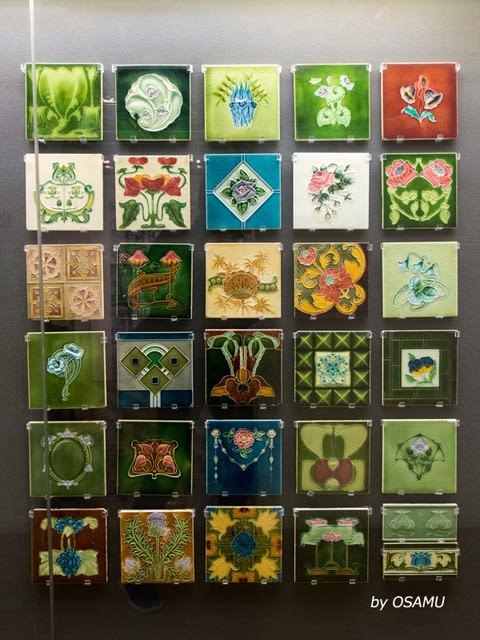

7)ヴィクトリアンタイル(イギリス、19世紀)。産業革命によりタイルの製造も機械化され大量生産が可能になったことにより急速に発展。銅転写技法によるもの。

8)ヴィクトリアンタイル(イギリス、19世紀)。凹凸を付けた素地に釉が溶けて流れることにより濃淡を出すなどの技法を用いたもの。

9)上2枚:塼(中国)。低温で焼成された平板状のもの、仏教と共に日本にも伝わっている。

下2枚:彩色陶板(中国、清時代)。手法は磁器と同じですね。

個人的にはイギリスのタイルが好きです。

次は企画展である、「和製マジョリカタイル」です。