名古屋の河村市長、鹿児島県阿久根市の竹原市長の議会との対立が報道されている。 議会議員とはいったい何なんだと思う人もいるだろう。

言動、行動は賛否両論あるようだが、個人的には非常に理解できる行動と思っている。

勇気と知識と信念がなければマネできない。

名古屋市長は国会議員のころから、議員の既得権益に対して疑問をもっていた。

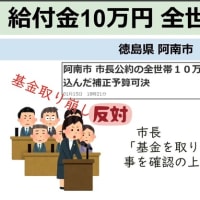

阿久根市長は「議会は議論しないところ」(その通り)といい、議会不要論である。

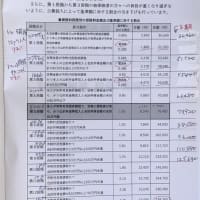

行政の予算案、長の案が議会に出される。

それに対して決、否決をするのが議会(議場)である。

そこでは一切の議論はない。というか、議員同士が議論する場ではない。

あくまで議場は行政VS議会のやりとり。

決否決は提案案件に対しては、異議が出た場合、起立採決となる。

そして多数意見が議決される。が、多くの場合起立採決なしでそのまま「異議なし」となる。

議場は手続きの場で、議論の場とはなりえない。

しかし、議論の機会はある。 議会の数日前に、議会運営委員会があり、議案資料が配られる。そのときに議員の意見があれば取り上げられる。

取り上げられるが、ほとんどの場合議会としての意見の一致はない。

臨時議会の場合は、本議会直前に開かれるので議論などしている時間はない。

これも形式的で、本来は村民も議員も馬鹿にした話。

結局そのまま議場に持ち込まれ、議決となる。

議場に持ち込まれれば、提案どおりにしかならないことは誰もが知っている(はず)。

少数意見は多数派には勝ち得ない。

多数派とは、多くの場合行政の言うとおりに通すこと(普代村の場合は)。

「行政の専門家たちが考えてきたベストであろう案に、我々素人が口を出してどうなる。」という空気がある。

「なぜ議員になったのですか?」と質問したくなる・・やはり既得権益が目的?

無責任と言われようが、言うだけだと言われようが、議員の仕事は行政に抑止のために口を出すのが仕事ではないのか?

結局は、多数意見が議会の結果であり、議論はしていないのが実情である。

議論するためだけに集まったこともない。 経験の浅い自分には、それが不思議でならない。

議論、検討の機会を設けようという意見を出せば忙しいとか、時間がないとかいうような空気が流れる。

中には、時間延長して議論している最中に、時間だからと帰ってしまう者までいる。

また、議員の意見は半分以上の賛成者がいなければ議会では意味がない。

その「半分」とは、普段のお付き合いで決まる人数なので、議論の末の半数とは違う。

要するに派閥である。

普代の場合、派閥がないので「ハト派」と「タカ派」の対決で「ハト派」有利。

「平和にいきましょ」なのか「めんどくさい」なのか判らない。

議会も長も、本当に普代村をどうにかしなければと思っているのかどうかわからない。

経験不足のわたくしにはいまだ理解できません。

「それが法律で決められた議会というものだ」と言われる。

いくら法律でも、その範囲の中でより実情に合わせようとすることはできるはず。

現に、他の議会は改革してきているところが見え始めて、住民の中に入り込んでいる。

法律だからと、それにまったり頭を委ねていると、いまの検察庁となる。

一期で辞める議員は偉いのかも知れない。ある意味では勇気のいること。

「議会、変えなくっちゃ!」 最初はみんなそう思うのかも知れない。しかし、新人は多数派にはなりえない。

2期、3期やって発言力を付けて、賛同者を増やしてと思っているうちに、その頃は議会シンドロームに犯され、

「いいじゃないか、いいじゃないか」と、みんなお仲間となっていぐんだべが?

言動、行動は賛否両論あるようだが、個人的には非常に理解できる行動と思っている。

勇気と知識と信念がなければマネできない。

名古屋市長は国会議員のころから、議員の既得権益に対して疑問をもっていた。

阿久根市長は「議会は議論しないところ」(その通り)といい、議会不要論である。

行政の予算案、長の案が議会に出される。

それに対して決、否決をするのが議会(議場)である。

そこでは一切の議論はない。というか、議員同士が議論する場ではない。

あくまで議場は行政VS議会のやりとり。

決否決は提案案件に対しては、異議が出た場合、起立採決となる。

そして多数意見が議決される。が、多くの場合起立採決なしでそのまま「異議なし」となる。

議場は手続きの場で、議論の場とはなりえない。

しかし、議論の機会はある。 議会の数日前に、議会運営委員会があり、議案資料が配られる。そのときに議員の意見があれば取り上げられる。

取り上げられるが、ほとんどの場合議会としての意見の一致はない。

臨時議会の場合は、本議会直前に開かれるので議論などしている時間はない。

これも形式的で、本来は村民も議員も馬鹿にした話。

結局そのまま議場に持ち込まれ、議決となる。

議場に持ち込まれれば、提案どおりにしかならないことは誰もが知っている(はず)。

少数意見は多数派には勝ち得ない。

多数派とは、多くの場合行政の言うとおりに通すこと(普代村の場合は)。

「行政の専門家たちが考えてきたベストであろう案に、我々素人が口を出してどうなる。」という空気がある。

「なぜ議員になったのですか?」と質問したくなる・・やはり既得権益が目的?

無責任と言われようが、言うだけだと言われようが、議員の仕事は行政に抑止のために口を出すのが仕事ではないのか?

結局は、多数意見が議会の結果であり、議論はしていないのが実情である。

議論するためだけに集まったこともない。 経験の浅い自分には、それが不思議でならない。

議論、検討の機会を設けようという意見を出せば忙しいとか、時間がないとかいうような空気が流れる。

中には、時間延長して議論している最中に、時間だからと帰ってしまう者までいる。

また、議員の意見は半分以上の賛成者がいなければ議会では意味がない。

その「半分」とは、普段のお付き合いで決まる人数なので、議論の末の半数とは違う。

要するに派閥である。

普代の場合、派閥がないので「ハト派」と「タカ派」の対決で「ハト派」有利。

「平和にいきましょ」なのか「めんどくさい」なのか判らない。

議会も長も、本当に普代村をどうにかしなければと思っているのかどうかわからない。

経験不足のわたくしにはいまだ理解できません。

「それが法律で決められた議会というものだ」と言われる。

いくら法律でも、その範囲の中でより実情に合わせようとすることはできるはず。

現に、他の議会は改革してきているところが見え始めて、住民の中に入り込んでいる。

法律だからと、それにまったり頭を委ねていると、いまの検察庁となる。

一期で辞める議員は偉いのかも知れない。ある意味では勇気のいること。

「議会、変えなくっちゃ!」 最初はみんなそう思うのかも知れない。しかし、新人は多数派にはなりえない。

2期、3期やって発言力を付けて、賛同者を増やしてと思っているうちに、その頃は議会シンドロームに犯され、

「いいじゃないか、いいじゃないか」と、みんなお仲間となっていぐんだべが?