kurogenkokuです。

593冊目は・・・。

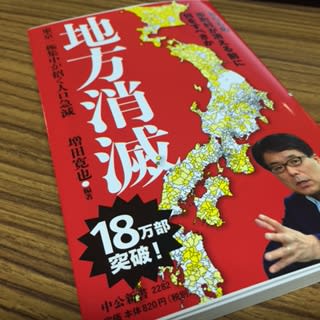

地方消滅 東京一極集中が招く人口急減

増田寛也 著 中公新書

もともと人口減少問題について強い危機意識はあったので、本書で衝撃的なデータを見せられてもそれほど驚かなかったのですが・・・。

大切なのはこの事実(人口の推移は特殊要因がなければ間違いなくデータに近い状態になると思うので)と向き合った場合、単に驚くだけでなく何をしなければならないか真剣に考えることだと思いますし、何を優先すべきか正しい判断を下せることなんだ(曖昧な表現ですみません)と思います。

本書の中にこんな一文があります。

**************************

すなわち、現在の「人口減少」の動きを食い止め、「人口の維持・反転」を目指すとともに、地方が持続可能性を有する人口・国土構造を構築する「積極的政策」と、人口減少に伴う経済・雇用規模の縮小や社会保障負担の増大などのマイナスの影響を最小限に食い止める「調整的政策」とに、同時並行で取り組まなければならないのである。

**************************

人口減少の要因は低出生率によるものと、地方においてはさらに人口移動という問題が拍車をかけて起こるのですが、その両方に並行して取り組むことが重要というのが本書の核心です。

当然のことながら子供を産むのは当事者の自由なので強制はできませんが、経済的にも社会的にも少なくとも子育てしやすい環境整備は大切です。個人としてハード面の施策についてどうすることもできませんが、子供を持つ社員に対し休暇取得を快く受け入れるなど、ソフト面の支援に対しては可能な限り理解しているつもりです。

人口移動の流れを変えるのも地方にとっては簡単な話ではありません。著者の提言にもあるとおり、地方中核都市をつくりコンパクトなまちづくりを進めていくことは必要でしょう。そのためには地方生活圏を構成する自治体が互いのエゴに走ることなく、将来を見据えて協力していく姿勢がなければなりません。長期的視点にたち、複数自治体が医療や福祉、教育、文化施設などを共同利用するなど、ある程度のダウンサイジング化をすすめておき、コンパクトなまちづくりに移行しやすい体制をいまから整えておくのも優先されるべき事項ではないでしょうか。

ところで秩父は都市部よりも子育てがしやすく出生率が高い地域と思い込んでいましたが、実はそうとも言えない。悲しいデータを埼玉県のホームページで見つけました。

【合計特殊出生率の推移】

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0713/documents/583804.pdf

母数そのものが少ない地域なので、年による多少の変動はあります。合計特殊出生率なので未婚率なども関係するかもしれません。いずれにせよ本書の指摘以上に人口減少の激しい地域だということを自覚して、いま何をしておくべきか正しいアクションが求められるでしょう。

kurogenkokuにとってはこちらのデータが衝撃的でした。

【目次】

序 章 人口急減社会への警鐘

第1章 極点社会の到来――消滅可能性都市896の衝撃

第2章 求められる国家戦略

第3章 東京一極集中に歯止めをかける

第4章 国民の「希望」をかなえる――少子化対策

第5章 未来日本の縮図・北海道の地域戦略

第6章 地域が活きる6モデル

対話篇1 やがて東京も収縮し、日本は破綻する 藻谷浩介×増田寛也

対話篇2 人口急減社会への処方箋を探る 小泉進次郎×須田善明×増田寛也

対話篇3 競争力の高い地方はどこが違うのか 樋口美雄×増田寛也

おわりに――日本の選択、私たちの選択

<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?t=kurogenkoku-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4121022823&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>