今現在お店は試験営業中(プレオープン)で、完全予約制としているので人目に付きやすい立て看板のようなものは敢えて設置していません。屋号を書いた木の板をぶら下げているだけです。

近々、試験営業から本格営業(グランドオープン)に移行するにあたって、お店の顔となる看板はあった方が良いと判断し、早速作ることにしました。

もともとは銘木に文字を彫って色を付けて作ることを考えていましたが、今はそこまで時間と手間を費やせない状況です。したがって、文字は彫らずに書くだけにしました。

まずは板の仕入れです。

以前、新木場に材木を見て回った際に、素晴らしい銘木の数々に目を奪われたことを思い出し、探しに行こうかとも思ったのですが、時間の有効活用を最優先に考慮し、近隣のホームセンターで調達することにしました。

杉の一枚板です(右側)。年輪の入り方からみて相当な大木です。木目が綺麗でサイズが手ごろなのでこれに決めました。

ただし、この商品に関してはホームセンター側では一切の加工はしないということだったので、内装工事の工務店に相談したところ、大工さんがすぐにホームセンターに駆けつけてくれました。そして、板を大工さんの車の屋根に積み加工場へ直行し、そこで希望通りの寸法にカットしていただきました。本当に助かりました。

そしてここからは得意の(??)表面加工です。

右半分が磨き終えた部分です。

虫食いの穴もふさぎました。

次にロゴと文字入れていきます!!

既定のルールに従い、板の上にロゴマーク(枠)の大きさと位置を慎重に決めます。

マスキングテープで塗る範囲を決め、

養生をしてから塗装していきます。数回塗り重ねてから、

テープを剥がすとこんな風に仕上がりました。

縦の枠も同様に行い、

ロゴの緑の枠が出来上がりました。

枠の内側の赤い線を入れて、

ロゴの枠組みの完成です。

文字を入れました。

最後に仕上げとして木部保護塗料を全面に塗布しました。(3回塗り重ね)

表面は無色クリア、耳の部分はウォルナット色で原木の雰囲気を出しました。

看板の完成です。

いよいよ取り付けです。

基本的な作業として水平を取っているところです。👆👇

看板を掛ける外壁にレールを取り付け

板の裏にレールに固定するための金具を取り付けます。

看板の取り付け完了です!!

取り付けた直後から雨でしたが、保護塗料のおかげで見事に水をはじいています(抜群の撥水効果)!!

3月10日から試験営業を開始しました。

飲食店経営のコンサル(フードアカウンティング協会)からのアドバイスによるものです。

店内の様子です。

和室はこんな感じです。

試験営業の目的は、実務を通して店舗オペレーション(キッチン・ホール・バックヤード)を構築すること並びにメニュー開発(改良)です。友人・知人、そして交流のあるご近所の方々を対象に、完全予約制でご来店いただく形にしました。

当初、桜の咲くころに華々しくオープンすることを考えていましたが、飲食店営業が初めての場合、そのやり方ではほぼ失敗するとダメ出しされました。営業開始約10日間が過ぎ、しみじみその通りだったと感じています。特に初日は満席状態になりお客様には多大なご迷惑をおかけしてしまいました。大変申し訳なく思います。引き続き試験営業を続けていき、改善すべき点があれば早急に対応していこうと思います。

お客様からこれまでにいただいた主なご意見と、それに対するコメントを列挙します。

①役割分担が明確になっていない・・・店舗オペレーションが未完成であることが露呈してしまいました。特に初日は酷かったと大いに反省しています。

②お店の場所が分かりにくい・・・試験営業中は敢えて人目に付きやすい看板などを設けていませんが、グランドオープンに向けて広告の方法も含めて検討していこうと思います。

③正式オープン後も完全予約制でもいいのでは?・・・好意的なご意見と受け止めています。店舗・料理・価格を総合的に勘案し、どの路線で行くかを慎重に考えていきます。

④価格設定を再考する必要がある・・・複数のお客様からこの価格で経営が成り立つのかどうかを心配していただいたご意見です。試験営業中につき、何かとご迷惑をおかけすることを前提に設定した期間限定価格です。

⑤店内の雰囲気からテレビは不必要・・・撤去もしくはタペストリーなどによって目隠しします。

⑥厨房内が窓越しに丸見えはどうか?・・・バタバタした動きが見えるのがマイナスイメージになるというご意見でしたので、何かしらの方法で改善します。

⑦メニューの表記の工夫・・・例えば「天ぷら盛り合わせ」⇒「季節の天ぷら盛り合わせ」にして中身をイメージしやすくするとか、「合鴨ロースのたたき」⇒店主おすすめ「合鴨ロースのたたき」にするだけで食指が動くものだとのご意見でした。ごもっともなご意見だと思います。いろいろ考えてお品書きを作成します。

⑧備品についていくつかのご意見がありました。「コースターはあった方がいい」「布おしぼりを検討してみては」「楊枝刺しが必要」「ティッシュケースは裸で置かない」

などなど、ほかにもたくさんの貴重なご意見を賜りました。一つ一つ真摯に受け止めて対応してまいります。

お蕎麦やそばがき、一品料理、食器に関しては非常にありがたいご評価をいただいています。更なる向上を目指し鋭意努力して行く所存です。

しばらくこのスタイルで営業し、5月、ゴールデンウィーク明けのどこかのタイミングでグランドオープンすることにしています。

屋号が「くにじ」に決まった時から漠然と描いていたイメージが徐々に形となり、この度ロゴマークが完成しました。これからいろんなところに活用していきたいと思います。

まず最初に「角せいろ」をモチーフにしてシンボルマークを作ることを考えました。角せいろに関しては、木地の出来栄えに妥協せず、竹簀との相性を考えたり、また今必死に作業している漆塗りなど、相当な思い入れがあります。そして何よりもお蕎麦を盛る大切な器であることからシンボルマークとして最適なアイテムと考えました。

数多くの図案がありましたが「あーでもないこーでもない」といった感じでなかなか絞り切れませんでした。角を丸めるか丸めないかとか、角度はどうしようとか、色や細部のディテールなどなど、無限にある選択肢とその組み合わせの中からベストなものを見出すのは至難の業でなかなか決まらない状況が続きました。

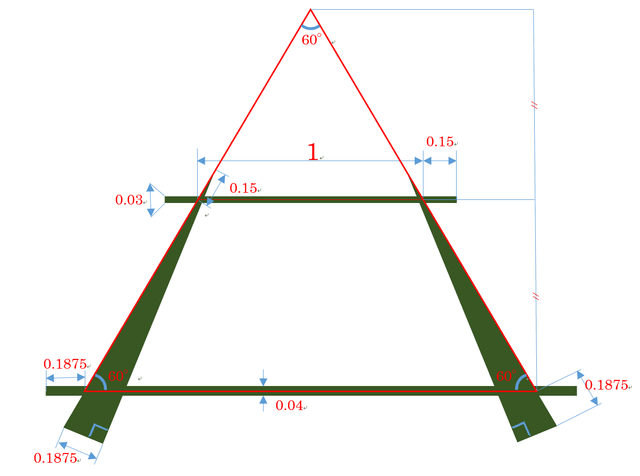

ある時に正三角形を基本骨格にすることに決めてからは、案外スムーズに完成にたどり着くことが出来ました。

こんな風に正三角形の中でせいろをどのように図案化するかの一点に絞ってイメージを膨らませて行きました。

最終的にこのようなデザインになりました。

このデザインの意味合いは以下の通りです。

①角せいろを象った

②末広がりで縁起が良い

③くにがまえ(國)

④手前の角(足)のスパイク形状は、地域に根差す、ぶれない店舗経営方針を表す

⑤両サイドの三角は二人で同じ目標(正三角の頂点)に向かっていくことの決意です

⑥ハッシュタグ

あとはロゴタイプ(くにじ)をどのような文字でどのようにシンボルマークに当てはめるかが問題です。

教科書的な文字を引っ張ってきて当てはめても芸がないと思い、筆ペンで、ひらがなの元の漢字「久仁之」⇒「くにし」を意識して書きました。(いっぱい書きました)

これをパソコンに取り込み加工した文字を組み合わせることにしました。

そして遂に完成!!

店のロゴマークがこれです。☟☟☟

内側の赤枠は、実際の角せいろの内側に朱漆を塗ることにしているので入れました。

融資に関する審査の結果が出ました。

結論から言うといい結果でした。シニア(55歳超)の起業家ということで金利が当初想定していたより低かったことが一つ。そして担当者との話し合いにより、当初の借入金額は少し抑えることにしたことが一つです。一定の実績を作れば更なる低金利で新たな借り入れをする方法(マル経融資)があるので上手にやっていこうと思います。

また、先日税務署に個人事業の開業届け等を提出しました。ちょうど確定申告の期間真っ只中でしたが、夕方ぎりぎり(16時30分頃)に行ったせいか、駐車場もスムーズに入ることが出来ました。

これで大事な手続きは概ね終了しました。

さあ、いよいよです!!

開業に向けての設備投資と当初の運転資金確保のために融資を受けることにしています。昨夏に受講した商工会議所主催のセミナー(創業塾)で教えていただいた資金調達の方法を実践しているところです。

現在融資手続きを行っているのは「日本政策金融公庫」(国が100%出資する金融機関 日本公庫と略される)です。創業支援のための融資制度を利用します。最大の利点は、担保なし・保証人なしで融資を受けられ、しかも低金利なのが大きな魅力です。

既に必要書類を提出し申請手続きが完了し、面接では創業計画書の内容について詳しい説明を求められました。また、20日には担当の方が店舗に来られることになっています。店内の様子や立地環境を実際に見て、当方の立てた事業計画が本当に実現可能かどうかを判断するものと思われます。

これが提出書類の要の創業計画書のフォーマットです。日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。

項目を列挙すると、

1.創業の動機(創業されるのは、どのような目的、動機からですか。)

2.経営者の略歴等(略歴については、勤務先名だけではなく、担当業務や役職、身につけた技術等についても記載してください。)

3.取扱商品・サービス

4.取引先・取引関係

5.従業員

6.借入れの状況(法人の場合、代表者の方の借入れ)

7.必要な資金と調達方法

8.事業の見通し(月平均)

9.自由記述欄(追加でアピールしたいこと、事業を行ううえでの悩み、欲しいアドバイス等)

と、こうなります。記載内容の裏付けとなる資料や補足資料、写真なども添付することになります。

ちなみに、1の創業の動機については以下のように記載しました。

・遣り甲斐と実益を両立させセカンドライフを充実させる

・リソース(蕎麦打ちなどの調理スキル・自宅改装・退職金・時間とタイミング・家族の協力・人脈など)を最大限有効活用することが出来る

・地域に根を張った生き方を目指す

20日の店舗の視察のあと審査が行われ、融資の可否と融資額が決定します。結果は2月最終週に出る予定と聞いています。

せいろの塗りの工程に入ります。

塗りを始める前に一点どうしても気になる箇所があったので、まずはそこを解決してからになります。

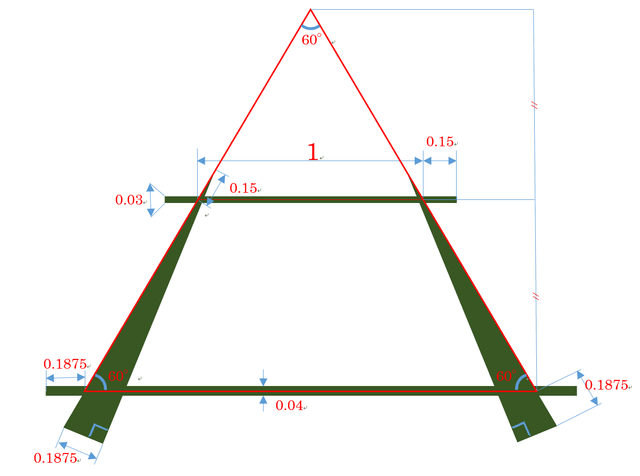

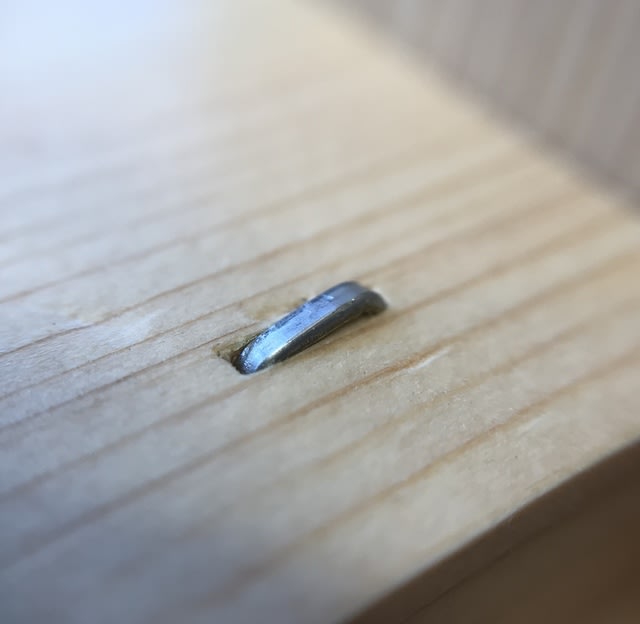

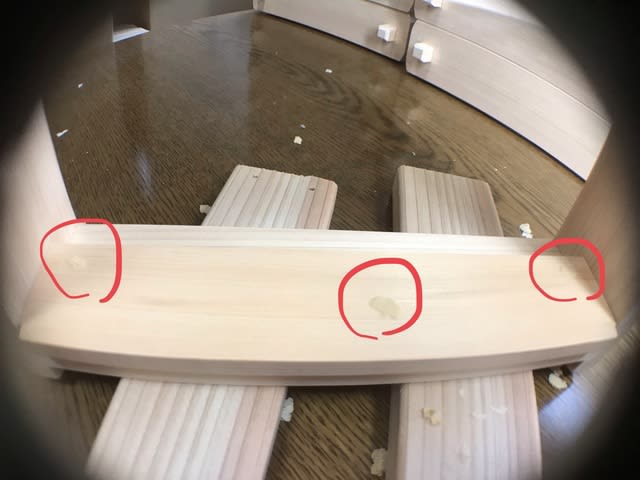

せいろの内側にホッチキスの針のようなコの字型の釘が打たれている箇所がせいろ一つに六ケ所あります。下の写真のように釘の頭が木の面よりも上に出ている箇所が半分以上ありました。このまま上から漆を塗っていくと当然出っ張りができて見た目にも美しくありません。

そこでまずは釘を木の平面より中に押し込むために、マイナスのドライバーを釘の頭にあて、金槌でたたきました。これがかなりの難作業となりました。釘とドライバーが金属同士であること、かつ真上から(垂直に)ドライバーを当てられないことによって、ドライバーが滑ってダイレクトに釘の方に力が伝わらない状況でした。時間はかかりましたが全ての釘の出っ張りをどうにかこうにか押し込むことが出来ました。

次に釘を押し込んで出来たくぼみに木工用パテを使ってパテ埋めを施します。

乾燥してから余分なパテを取り除きサンドペーパーで磨くと写真の通りきれいな平面の出来上がりです。

パテ埋め乾燥後の様子。写真は三か所を写していますが、対面にも三ケ所ありますので20個のせいろで合計120ヶ所のパテ埋め作業になりました。

真っ平らになりました。

さて、いよいよ漆塗りの工程に入ります。

本来、塗り工程の最初に行わなければならない重要な作業に「下地」(したじ)という工程があります。塗りが完成すれば見えない部分ですが、木地の凹凸をならすとともに漆器を堅牢にするための作業です。下地の工程は下地漆(主に生漆)に地の粉や砥の粉という土の粉を混ぜたものを木地に「塗っては研ぎ」を繰り返して行います。

今回のせいろの漆塗りにおいては、この本格的な下地工程は省略します。理由は材質が檜なのでケヤキやタモなどのような大きな導管孔(目地・木目)が無く凹凸が少ないこと、そしてせいろそのものが頑丈に作られているからです。

したがって、まず最初に木地固めのみを行い、それから仕上げの漆を塗り重ねていく方法で作業を進めていくことにしました。

まずは「木地固め」

生漆(瀬〆)をテレピン油で希釈し、漆刷毛で木地に吸い込ませるように全体を塗っていきます。

塗り終えたせいろは乾燥のために漆室(うるしむろ・江戸和竿の漆塗り用に自作)に並べていきます。適度の湿気を与えて乾燥を待ちます。今の時期は気温と湿度が低いためなかなか乾きません。このペースでやっていてはお店のグランドオープンに間に合わなくなる恐れが出てきました。何とか工夫していかなければなりません。

木地固めをする前と後です。

木地固めをした後、黒呂色漆(くろろいろうるし・呂色漆ともいう)を一回塗りました。

こんな具合にこれから塗りを重ねて行くことになります。

呂色(黒)だけではなく、溜塗り(ためぬり・木地が透けて見える)もやっていきたいと考えています。そして内側は朱になるので、「黒内朱」「溜内朱」の二種類のせいろが完成する予定です。

いずれにしても時間との戦いがしばらく続きそうです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

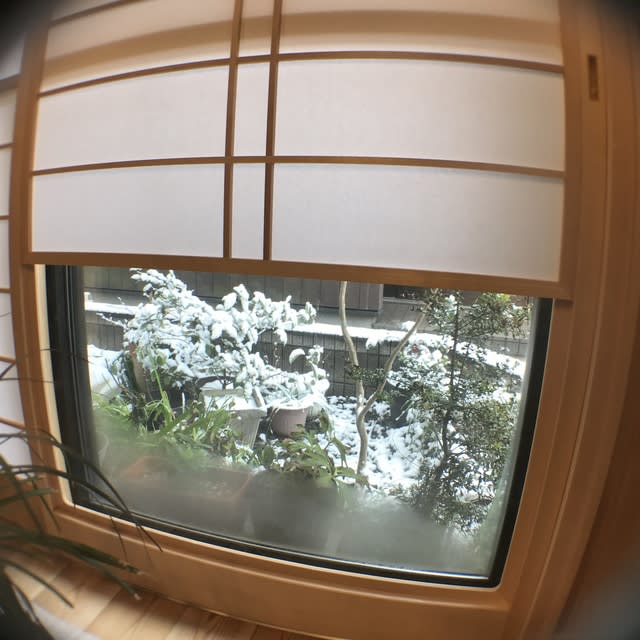

【初の雪見障子からの雪景色】

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

このタペストリーは今年に入って訪れた作務衣のお店の御店主にいただいたものです。図案が猫の七福神になっていてユーモアがあり気に入っています。お店のどこかに飾ろうと思います。

手打ち蕎麦・日本酒を楽しんでいただくお店で、内装も和調を意識しているので、お店で着用するユニフォームは作務衣にすることにしました。

今年に入って、現在愛用中の作務衣のお店に行っていろいろと相談に乗ってもらいました。

(写真は今愛用しているのと同タイプの作務衣です)

お店で着用する作務衣は、この「藍無地」に加え、「柿渋」と「泥染」の三種類でスタートすることにしました。従って今回発注したのは、藍無地の女性用、柿渋と泥染はそれぞれ男性用と女性用が一着ずつで合計五着です。(ちなみに、「くにじ」は夫婦二人で当面は運営することにしています)

これは見本ですが、これと同様、女性用の藍無地には紋様を入れたいと思います。「青海波」(せいがいは)という紋様で、波を扇状の形に描き表す幾何学的模様で、どこまでも広がる大海原に絶えず繰り返される穏やかな波のように、平穏な暮らしがいつまでも続くようにという願いが込められている吉祥紋様だそうです。これを前見頃の一部と背中にワンポイントとして入れます。

また、女性用は胸元がはだけないように襟下胸元に釦が付きます。

柿渋は布の上に柿渋を塗って染めるのではなく、糸を柿渋液に漬けて染め上げているので、斑に染まった糸によって格子文様の絶妙の雰囲気があります。完成が楽しみです。

泥染は世界で唯一奄美大島でのみ行われている染色方法で、大島紬の糸の染色に使われています。

奄美大島のいたるところに自然に生えている車輪梅(シャリンバイ)という木を煮出して出来る、タンニン成分を含む赤みのある染料で染めた後、鉄分を多く含む奄美大島の泥で染めていくことで、鉄分と繊維中のタンニンが化学反応して茶~黒に染まっていきます。しかし、その色は少しずつ定着していくため、黒い色を出すためには草木で20回染め、泥で1回染めるという工程を5クール、つまり約100回も染めなければならないそうです。

(写真は見本です)

作務衣の完成が待ち遠しいです!!

いよいよ角せいろの漆塗りを開始するわけですが、実は塗りの前に大事な作業があります。

木材(今回は檜)はどうしても「とげ」や「ささくれ」や「バリ」が出ます。また、接着剤がはみ出しているところがあったりもします。こういったものをきれいに処理をしてから漆を塗り重ねていく方が効率よく作業を進めていくことが出来、当然きれいに仕上がります。

[処理前]

👇

[処理後]

[処理前]

👇

[処理後]

また、角せいろは角がポイントになるのですが、角の先端部分の形状(面取り)が歪な状態であったので形を整えました。

[処理前]

👇

[処理後]

並べてみると一目瞭然です。

全体的に面取りもあわせ行いました。(上が実施後、下が実施前)

工房での孤独で地道な二日間の作業でした。

2018年11月9日に投稿した記事のつづきです。

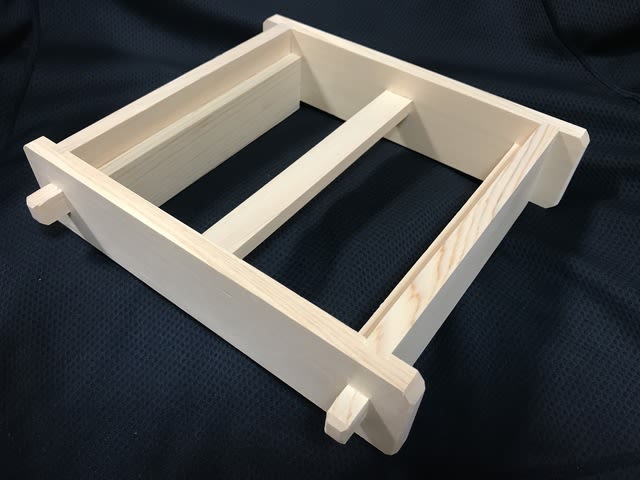

お蕎麦を盛る器の一つは、「角せいろ」(つのせいろ)にすることに決めました。

「せいろ」は漢字で書くと「蒸籠」で「せいろう」と読むようです。食物を蒸すための調理器具(湯を沸かした釜等の上に重ねて置いて下からの蒸気で蒸す)のことで、古くは蒸して作った時期があった名残でお蕎麦の盛り付けにも用いられているそうです。

角(つの)は接合部分の形状に由来するものです。

さて、この角せいろ、当初は自分で作ろうと思い、材料を物色しに木場を歩いて回ったり、加工に必要な工具についていろいろ調べたり聞いたりしました。また、実用的な物が出来るのかどうかを4セット試しに作ってもみました(写真☟)。昨年4月に作ってこれまでに幾度となく使用していますが全く問題はありません。が… 問題は100%手作り(工具は鋸と木工用鑢だけ)なので板と板を簡易な方法でしか接合出来ず、強度に不安が残る点です。

自作するかどうかを半年くらい考えた結果、職人さんに作ってもらうことにしました。そして早速サンプルの作成を名古屋の業者さんに依頼して出来上がったのが一枚目の写真の角せいろです。昨年の11月の事でした。このサンプル一見問題がなさそうに見えますが、残念ながら求めていたレベルではありませんでした。業者さんと再三再四交渉を重ね、最終的には名古屋まで出向いて当方の具体的な要望をお伝えしてご理解を頂きました。

具体的な要望の一つは寸法です。何故かというと、どうしても使いたかった「竹簀」(たけす)があったからです。

この竹簀は合羽橋にある蕎麦道具や漆器などを扱う老舗でたまたま見つけた品物です。品があって綺麗なのでひと目惚れしてしまいました。

竹簀を作ったのは銚子の職人さんで、素材にこだわりを持って作られているそうで、曲がりや傷や汚れのある竹は使わないということらしいです。残念なことにこの職人さん、ご高齢で後継者不在のため廃業されてしまったとのことです。したがって、お店の在庫で終わりということになります。さらにこの在庫は現在この竹簀を使っているお蕎麦屋さん用のストックであることが分かりました。万事休すかと思いつつも、何とか入手したい気持ちを伝えたところ、可能性は一つだけあると店員さんから提案がありました。「今、銚子竹簀を使っている蕎麦店が早めに別の製品に切り替えることに同意されたら可能性はありますよ」と。

年明け早々、15枚分けていただくことになりました。感謝感激です!! 受け取ったその日のうちに名古屋の業者に一枚送付し、このサイズに合った角せいろの制作がようやく開始となりました。

そして先日、待ちに待った角せいろが届きました!!

なかなかの完成度です。これから漆塗りをやっていきます。