甲府盆地と地震

甲府盆地は過去大地震に見舞われたことがありました。

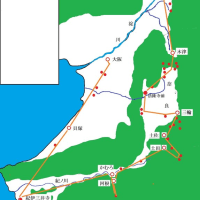

甲府盆地を襲った被害地震としては、1703年の「元禄地震」、1707年の「宝永地震」、1782年の「天明地震」、1854年(嘉永7年/安政元年)に発生した「安政東海地震」、1923年の「関東大震災」があります。

このうち、記録が多く残っているのは「安政東地震」と「関東大震災」です。これ以前の地震については資料がほとんどありませんので被害状況は断片的にしかわかりません。「安政東地震」と「関東大震災」は甲府盆地南部の被害が大きかったのですが、被害は甲府城下まで及びました。

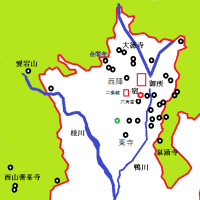

1854年の「安政東地震」では甲府盆地南部では震度6から7の揺れであったと推定されています。被害が大きかったのは釜無川と笛吹川合流点付近とその周辺、つまり甲府盆地南部です。当時の市川代官所の管轄では潰れた家が1500軒、判潰れの家が2300軒という記録があります。この場所では液状化が発生しています。この場所では、元禄地震、宝永地震、関東大震災でも液状化が発生しています。具体的には、中央市、南アルプス市、鰍沢町などです。元の中巨摩郡の南部地域に当たります。

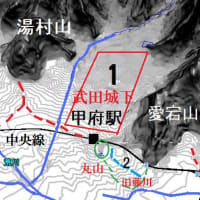

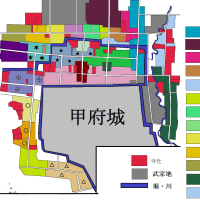

甲府盆地南部の村々の家の被害率を安政東海地震の記録から計算してみたのですが、被害率は30%から100%です。100%というのは村全体が被害を受けたということです。建物の倒壊は甲府城下まで及んでおり、全壊166軒、半壊62軒という記録があります。甲府城下の場合、柳町2丁目、八日町1丁目など限られた地域に被害が集中しています。これは地下の地盤の影響と考えられます。関東大震災でもほぼ同じ地域で被害がありました。

関東大震災でも、甲府盆地南部地域では、24%から30%の家が被害を受けています。これらの被害の大きな町村は釜無川と笛吹川の合流点付近に位置しています。

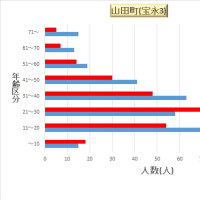

また、静岡県の県境にある白鳥山が、宝永地震と安政東海地震で崩壊し、釜無川を堰き止めています。落石の被害もあり、関東大震災では落石による死傷者が出ています。また、関東大震災では南都留郡の忍野村と山中湖村が大きな被害を受けています。

山梨県の地震被害は、振動による建物の被害、液状化、山崩れ、地すべりになります。とくに液状化の場合は液状化を起こしやすい砂の特徴があります。液状化を起こしやすい砂は花崗岩が風化してできる真砂(マサ)土といわれる砂です。真砂土は笛吹川上流地域に広く分布しており、過去の大規模水害により甲府盆地南部に厚く堆積しています。甲府盆地南部は地下水位が浅いため液状化が起こりやすくなっています。液状化が発生すると地盤の支持力が低下するために河川の堤防が崩壊することがあります。関東大震災では中央市で釜無川の堤防が崩壊し、その後の豪雨で架線の氾濫が発生しています。笛吹川沿岸地域、特に石和町では関東大震災で大規模な液状化が発生しています。明治40年(1907)の水害で堆積した真砂土(マサ土)が液状化した可能性がおおきいと思われます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます