<

八日町の商人の大津屋五郎右衛門は寛保2年旧暦3月(1742年)に甲府から伊勢参りに出発しています。一行12人の旅で、甲府から京都までの旅の様子は第66回と第119回に書きました。伊勢参りが済むと現地解散のようで,五郎右衛門は京都に向かいました。五郎右衛門は伊勢参りの一行と別れて、京都、奈良、和歌山、大阪を回る旅行をしました。今回は京都滞在の様子です。

寛保2年4月13日(1742年5月17日)草津を立って昼時に京都に着きました。宿は富小路姉小路上る日野屋久兵衛というところです。4月24日(1742年5月28日)までここに滞在しています。4月24日には大和周りに出発しており,またここに帰ってきています。

日野屋久兵衛の処に甲客井筒屋次郎右衛門が滞在していました。五郎右衛門の日記には薬種仲間の1人として井筒屋次郎右衛門の名前があります。次郎右衛門は商売として京都に来ていた可能性があります。井筒屋次郎右衛門と同道して京都見物に出かけています。寛保2年の御用留帳(甲州文庫)に京都日野屋糸世話人九兵衛という名前があります。古文書では久兵衛と九兵衛のように同じ人物でも字が異なって記載していることもかなり見かけます。日野屋久兵衛と日野屋九兵衛は同じ人物である可能性が高いと思われます。

糸世話人なので,日野屋久兵衛は生糸の取引先であった可能性があります。一方,大津屋五郎右衛門は旅籠屋と記載されています。しかし,手代を信州などに糸や太物を買い出しに派遣しています。副業として行っていたか,兼業していたかもしれません。また,日野屋久兵衛は五郎右衛門を京都案内していることから,おそらく商売上の関係があったかもしれません。

京都に着いた13日の午後,井筒屋次郎右衛門と同道して,鴨川の東側の祇園社,高台寺,方広寺大仏殿,三十三間堂を見物しています。方広寺の大仏殿は現在ありません。五郎右衛門が見物した方広寺の大仏殿は寛政10年(1662)に地震により崩壊したものがその後作り直されたものです。

草津から歩いてきたのでこの日は宿の近くの見物に出かけたようです。帰りに,祇園新地先斗町の大和屋於三というところで古今という白人(しろうと)を呼んで遊んでいます。古今を気に入ったのかその後何回も読んでいます。

翌14日から京都見物が始まります。大津屋五郎右衛門は寺社や芝居の見物だけではなく,京都在住の人ともあっており,様々な人の処に尋ねています。”きよの”という女性が残した文化14年(1817)の旅日記があります(「きよのさんと歩く大江戸道中記」,金森敦子,ちくま文庫)。”きよの”さんも京都を尋ねていますが,彼女は寺社見物と買い物が中心です。五郎右衛門とは様子が違っています。商売上の顔つなぎも目的の1つであったかもしれません。

寺社の見物には現在と同じようには拝観料が必要です。”きよの”さんの日記にも拝観料が記載されています。しかし,大津屋五郎右衛門の日記にはほとんど拝観料が記載されていません。五郎右衛門は伊勢参り以前にも2回富士川をまわって江戸に旅していますし,甲州街道を通って2回ほど江戸に旅しています。この部分にも寺社の拝観料が記載されていませんので,これは性格と考えられます。

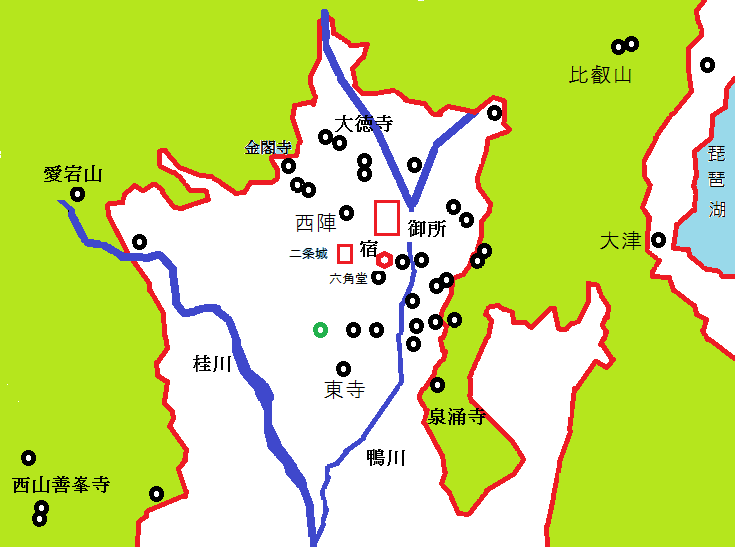

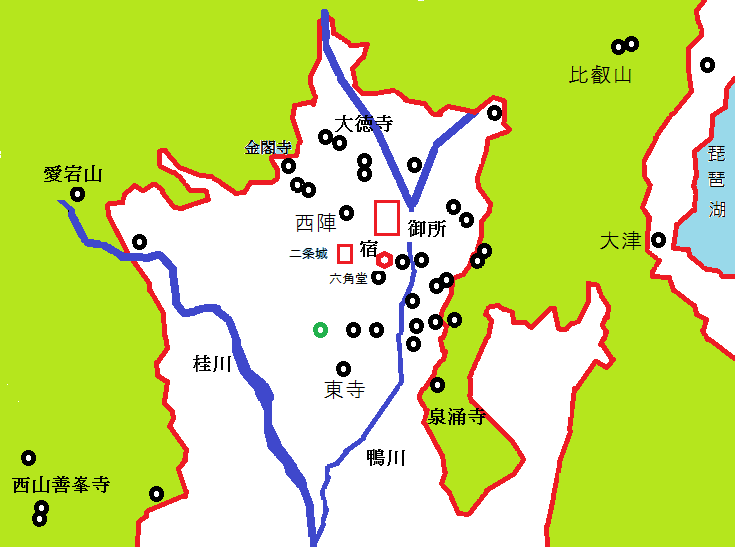

大津屋五郎右衛門か回った京都の寺社の位置を図に示します。

strong>伊勢参宮-京都見物1

八日町の商人の大津屋五郎右衛門は寛保2年旧暦3月(1742年)に甲府から伊勢参りに出発しています。一行12人の旅で、甲府から京都までの旅の様子は第66回と第119回に書きました。伊勢参りが済むと現地解散のようで,五郎右衛門は京都に向かいました。五郎右衛門は伊勢参りの一行と別れて、京都、奈良、和歌山、大阪を回る旅行をしました。今回は京都滞在の様子です。

寛保2年4月13日(1742年5月17日)草津を立って昼時に京都に着きました。宿は富小路姉小路上る日野屋久兵衛というところです。4月24日(1742年5月28日)までここに滞在しています。4月24日には大和周りに出発しており,またここに帰ってきています。

日野屋久兵衛の処に甲客井筒屋次郎右衛門が滞在していました。五郎右衛門の日記には薬種仲間の1人として井筒屋次郎右衛門の名前があります。次郎右衛門は商売として京都に来ていた可能性があります。井筒屋次郎右衛門と同道して京都見物に出かけています。寛保2年の御用留帳(甲州文庫)に京都日野屋糸世話人九兵衛という名前があります。古文書では久兵衛と九兵衛のように同じ人物でも字が異なって記載していることもかなり見かけます。日野屋久兵衛と日野屋九兵衛は同じ人物である可能性が高いと思われます。

糸世話人なので,日野屋久兵衛は生糸の取引先であった可能性があります。一方,大津屋五郎右衛門は旅籠屋と記載されています。しかし,手代を信州などに糸や太物を買い出しに派遣しています。副業として行っていたか,兼業していたかもしれません。また,日野屋久兵衛は五郎右衛門を京都案内していることから,おそらく商売上の関係があったかもしれません。

京都に着いた13日の午後,井筒屋次郎右衛門と同道して,鴨川の東側の祇園社,高台寺,方広寺大仏殿,三十三間堂を見物しています。方広寺の大仏殿は現在ありません。五郎右衛門が見物した方広寺の大仏殿は寛政10年(1662)に地震により崩壊したものがその後作り直されたものです。

草津から歩いてきたのでこの日は宿の近くの見物に出かけたようです。帰りに,祇園新地先斗町の大和屋於三というところで古今という白人(しろうと)を呼んで遊んでいます。古今を気に入ったのかその後何回も読んでいます。

翌14日から京都見物が始まります。大津屋五郎右衛門は寺社や芝居の見物だけではなく,京都在住の人ともあっており,様々な人の処に尋ねています。”きよの”という女性が残した文化14年(1817)の旅日記があります(「きよのさんと歩く大江戸道中記」,金森敦子,ちくま文庫)。”きよの”さんも京都を尋ねていますが,彼女は寺社見物と買い物が中心です。五郎右衛門とは様子が違っています。商売上の顔つなぎも目的の1つであったかもしれません。

寺社の見物には現在と同じようには拝観料が必要です。”きよの”さんの日記にも拝観料が記載されています。しかし,大津屋五郎右衛門の日記にはほとんど拝観料が記載されていません。五郎右衛門は伊勢参り以前にも2回富士川をまわって江戸に旅していますし,甲州街道を通って2回ほど江戸に旅しています。この部分にも寺社の拝観料が記載されていませんので,これは性格と考えられます。

大津屋五郎右衛門か回った京都の寺社の位置を図に示します。