町民の名前>

今回は苗字と名前について

江戸時代の庶民は苗字がなく、苗字を名のれるのは武士だけであると歴史の時間で学びました。当時の記録を読むと違っているようです。

多額の献金を行った者や功績があったものは褒美として苗字を名乗ることが許されます。山田町の名取作右衛門は清水家御用達であり、苗字を名乗ることが許されています〈安政2年坂田家日記〉。褒美として苗字を1代限りで名乗ることが許されることもありました。町民でも武家奉公〈侍としての奉公〉をした場合、奉公の期間だけ苗字を名乗ることが許されました。このほか、町年寄り、継立問屋、神官や医師も苗字を名乗ることができました。甲府の町年寄りは坂田与一左衛門、山本金左衛門のように公式に苗字を名乗っていました。

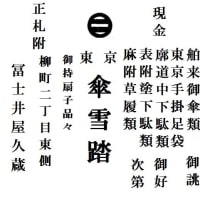

当時の名前としては○右衛門、○左衛門、○兵衛、○助、○蔵、○太郎などの名前があります。○の部分には、藤、伝、金、儀、忠、喜、庄、次、治、利、栄、嘉、政、重、勘、甚、与、安、彦などの字が付けられています。商人の場合はこれに屋号や職種が付きます。吉字屋孫左衛門、京屋弥兵衛、富士屋彦太郎、旅籠屋源五郎などになります。

女性の場合は、はる、やす、とめ、とみ、よし、あき、ちよ、たけ、みよ、えい、ちかなど様々です。庶民の場合○○子などのように”子”が付く女性名はありませんでした。最近、”子”がつく女性名が少なくなりましたが、先祖返りのような感じを受けます。時代劇ドラマなどでは女性名に、おちよ、おみよ、おたけなど”お”を付けて呼ぶ場合もあります。坂田日記や人別帳などでは先頭に”お”が付く名前はありません。

右衛門、左衛門、左兵衛、右兵衛は官職名です。いずれも宮城の門を守る兵士です。昔の貴族や武士は官職名を名乗りました。江戸町奉行の遠山左衛門尉景元がこの例です。左衛門尉が官職名、景元が諱(実名)です。この官職名が形だけ残りました。庶民でもこの形式がとられています。これを表名〈対外的な名前〉といいます。八日町の町民に鈴木長兵衛宗久という者があります。父親は鈴木伝左衛門宗俊です〈壺中軒日記〉。長兵衛、伝左衛門が表名です。町民なので、苗字は正式に名乗ることができません。役所に提出する文書の署名は長兵衛、伝左衛門だけです。

松浦清山の甲子夜話の第32巻に、「古え兵衛、衛門等になりたる人、平氏なれば平兵衛、藤氏〈藤原氏〉なれば籐右衛門などいいしを、後には故もなき文字に、衛門、兵衛をつけて呼名とし・・・」とあります。喜右衛門、庄左衛門というのは官職もどきになります。表名は改名したり、世襲したりしました。町年寄り坂田与一左衛門と山本金左衛門、三日町の名主は助左衛門などは数代同じ名前を襲名しています。

甲府勤番支配などの支配者の名前と同じになる場合は、改名が通達されます。

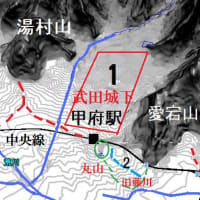

享保4年(1719)に領主の柳沢家に源三郎という名前の若君が誕生しました。この時、源三郎と源蔵という名前の者は改名するように通達されています(享和4年御用留)。

元文4年(1739)に甲府勤番支配として久留嶋数馬が着任しましたが、この時「数馬」という名前は差し障りがあるので改名するように町触れが出されています。また、久留嶋数馬は甲府勤番支配として赴任するときに出雲守と改名しています。この出雲という名前も差し障りがあるので改名するように、さらに、久留嶋出雲守の子息の名前である半八と勝之助という名前、家老と用人の名前も差し障りがあるので改名するように町触れが出されています〈元文4年御用留帳〉。改名するのは表名だけです。「出雲」の場合は屋号が対象です。

明治3年(1870)10月18日、9月付けの「自今平民苗字さしゆるされ候事」という太政官よりの通達が甲府県庁を通じて町年寄りにあり、町触れがおこなれました。これ以降庶民も苗字を名乗ることができるようになりました。

同年閏10月24日の坂田日記には、稲妻安兵衛、伊藤安右衛門など苗字が記載された記事が見られます。魚町名主仲楯与次郎、三日町名主内田藤八郎、下連雀町入原清右衛門のように、名主は全員苗字を名乗っています。

庶民の場合、明治3年の段階では苗字を名乗っているものと、名前だけのものが混在しています。明治4年になるとほぼ全員が苗字を名乗っています。商人の場合、屋号をそのまま苗字にしたものはありません。

江戸時代の庶民は苗字を持っていないのではなく、正式に名乗ることができないということのようです。つまり、公文書には苗字を記載できないということです。江戸時代の個人的な日記には、内田助左衛門、高橋平右衛門のように苗字が記載されています。

江戸時代の庶民は苗字がなく、苗字を名のれるのは武士だけであると歴史の時間で学びました。当時の記録を読むと違っているようです。

多額の献金を行った者や功績があったものは褒美として苗字を名乗ることが許されます。山田町の名取作右衛門は清水家御用達であり、苗字を名乗ることが許されています〈安政2年坂田家日記〉。褒美として苗字を1代限りで名乗ることが許されることもありました。町民でも武家奉公〈侍としての奉公〉をした場合、奉公の期間だけ苗字を名乗ることが許されました。このほか、町年寄り、継立問屋、神官や医師も苗字を名乗ることができました。甲府の町年寄りは坂田与一左衛門、山本金左衛門のように公式に苗字を名乗っていました。

当時の名前としては○右衛門、○左衛門、○兵衛、○助、○蔵、○太郎などの名前があります。○の部分には、藤、伝、金、儀、忠、喜、庄、次、治、利、栄、嘉、政、重、勘、甚、与、安、彦などの字が付けられています。商人の場合はこれに屋号や職種が付きます。吉字屋孫左衛門、京屋弥兵衛、富士屋彦太郎、旅籠屋源五郎などになります。

女性の場合は、はる、やす、とめ、とみ、よし、あき、ちよ、たけ、みよ、えい、ちかなど様々です。庶民の場合○○子などのように”子”が付く女性名はありませんでした。最近、”子”がつく女性名が少なくなりましたが、先祖返りのような感じを受けます。時代劇ドラマなどでは女性名に、おちよ、おみよ、おたけなど”お”を付けて呼ぶ場合もあります。坂田日記や人別帳などでは先頭に”お”が付く名前はありません。

右衛門、左衛門、左兵衛、右兵衛は官職名です。いずれも宮城の門を守る兵士です。昔の貴族や武士は官職名を名乗りました。江戸町奉行の遠山左衛門尉景元がこの例です。左衛門尉が官職名、景元が諱(実名)です。この官職名が形だけ残りました。庶民でもこの形式がとられています。これを表名〈対外的な名前〉といいます。八日町の町民に鈴木長兵衛宗久という者があります。父親は鈴木伝左衛門宗俊です〈壺中軒日記〉。長兵衛、伝左衛門が表名です。町民なので、苗字は正式に名乗ることができません。役所に提出する文書の署名は長兵衛、伝左衛門だけです。

松浦清山の甲子夜話の第32巻に、「古え兵衛、衛門等になりたる人、平氏なれば平兵衛、藤氏〈藤原氏〉なれば籐右衛門などいいしを、後には故もなき文字に、衛門、兵衛をつけて呼名とし・・・」とあります。喜右衛門、庄左衛門というのは官職もどきになります。表名は改名したり、世襲したりしました。町年寄り坂田与一左衛門と山本金左衛門、三日町の名主は助左衛門などは数代同じ名前を襲名しています。

甲府勤番支配などの支配者の名前と同じになる場合は、改名が通達されます。

享保4年(1719)に領主の柳沢家に源三郎という名前の若君が誕生しました。この時、源三郎と源蔵という名前の者は改名するように通達されています(享和4年御用留)。

元文4年(1739)に甲府勤番支配として久留嶋数馬が着任しましたが、この時「数馬」という名前は差し障りがあるので改名するように町触れが出されています。また、久留嶋数馬は甲府勤番支配として赴任するときに出雲守と改名しています。この出雲という名前も差し障りがあるので改名するように、さらに、久留嶋出雲守の子息の名前である半八と勝之助という名前、家老と用人の名前も差し障りがあるので改名するように町触れが出されています〈元文4年御用留帳〉。改名するのは表名だけです。「出雲」の場合は屋号が対象です。

明治3年(1870)10月18日、9月付けの「自今平民苗字さしゆるされ候事」という太政官よりの通達が甲府県庁を通じて町年寄りにあり、町触れがおこなれました。これ以降庶民も苗字を名乗ることができるようになりました。

同年閏10月24日の坂田日記には、稲妻安兵衛、伊藤安右衛門など苗字が記載された記事が見られます。魚町名主仲楯与次郎、三日町名主内田藤八郎、下連雀町入原清右衛門のように、名主は全員苗字を名乗っています。

庶民の場合、明治3年の段階では苗字を名乗っているものと、名前だけのものが混在しています。明治4年になるとほぼ全員が苗字を名乗っています。商人の場合、屋号をそのまま苗字にしたものはありません。

江戸時代の庶民は苗字を持っていないのではなく、正式に名乗ることができないということのようです。つまり、公文書には苗字を記載できないということです。江戸時代の個人的な日記には、内田助左衛門、高橋平右衛門のように苗字が記載されています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます