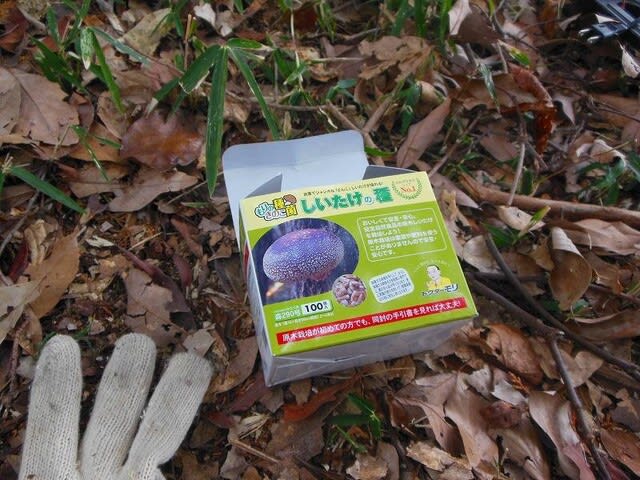

冬場になるとシイタケ栽培を思い出す。かって熱中していたのだが、原木たるクヌギやナラの減少により、困難となってしまったのだ。大まかな概要を記すと、12月~1月に伐採、2月頃に玉切り、3月頃に植菌、・・・・・といったスケジュールだ。画像は当時のものだが、流れは変わっていないかと思う。貴重なクヌギやナラを選別し、年度別に割り振りして使用してきた。もはや対象木も存在しないか僅かであろう。

ナラやクヌギは「萌芽更新」といって伐採しても根こそぎにしない限り再生される。10年も待てば炭焼きには使用可能ともなるが、シイタケ原木には少々年数不足かも知れない。山村の周囲には雑木林が広がるのが通例だが、都市部への利便性が高い地域は換金木である杉や檜が大半だ。シイタケ栽培とは縁遠い。

当地でもかっては炭焼きやシイタケ栽培が盛んだったが、何時の間にか廃れてしまった。市場の変化や原木入手の困難さによるものかと思われる。仲間達の間では伝統文化を残そうとの視点と共に収穫の喜びもあって取り組んできた。作業の後、取り立てのシイタケを炭火で焼いて醤油でほうばるのは何とも楽しみであった。そんな思いも、今や過去の思い出となったようだ。

よしんばシイタケ栽培に取り組む者があっても原木栽培では無く菌床栽培であろう。手間暇と効率性を考慮すれば無理も無いかと。しかしながら上記の流れでお解りのように、山と森と樹木との対話を通じた活動は経済性を上回る何かがあったように思う。菌床栽培では経済的利益は得られても、森との共生は難しいようだ。山里の民として寂しい限りである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます