先日、尚絅学院大学の鳥羽先生から、大学敷地内で「正体不明の小さなネズミを捕獲したので、同定して欲しい」と依頼があり、確認したところ、カヤネズミの亜成獣だった。

これまでの確実な生息北限の記録は、宮城県川崎町にある(→全国カヤマップ(宮城県))。

宮城県名取市に位置する尚絅学院大学は、川崎町の生息地点とほぼ同緯度にあり、今回の発見は、もう一つの生息北限地点の確認ということなる。

尚絅学院大学のホームページに、発見の経緯などが掲載されたので、ご一読下さい。

私自身が2000年に行った北限調査では、宮城県内は名取市の仙台空港予定地のほか、河北町・津山町の北上川沿い、涌谷町の旧北上川河川敷、南郷町の鳴瀬川河川敷などで巣を探したが、残念ながら発見には至らなかった(→北限調査紀行Part2(宮城編))。

カヤネズミの生息北限の謎については、ずっと気になっている。

今回の発見で、ひさしぶりに北限調査の旅に出たい気持ちがふつふつとわきあがってきた。

カヤネット北限調査隊の中では10年以上も前に盛り上がったネタだが、じつは、青森県の平虚空蔵貝塚および赤御堂貝塚から、カヤネズミの骨が出土したという記録がある(→青森県貝塚データーベース)。

平虚空蔵貝塚は馬淵川流域の丘陵、赤御堂貝塚は新井田川丘陵に位置する。

いずれも太平洋側で、岩手県にほど近い場所だ。

両地点が近接していること、また、発見場所の地形から、このあたりがカヤネズミの営巣地であってもおかしくない。

文献記録のみで現物(骨)を確認していないので、真偽のほどは確認できないが、もし発見が真実であれば、おそらく縄文期には、カヤネズミは本州全土に分布していたのではないかと考えている。

Googleのサテライト画像を見ると、馬淵川(リンク画像の右上から左下に向かって伸びる青い筋)の川筋を内陸沿いにたどると、いくつかの支流や丘陵地を経て北上川につながっている。

ところが、海岸沿いにはこうした地理的な連続性が見られない。

カヤネズミが青森に生息していた頃とは、当然植生の分布も変わっているだろうが、カヤネズミの太平洋側の北進は、海岸沿いではなく、むしろ内陸から分布を拡大したとも考えられる。

という推測(妄想?)を、とあるケモノ学会で雑談している時に某氏に披露したところ、「おもしれー!」と大うけだったが、しばらくして某雑誌に投稿されてしまった。

せっかくあたためていたテーマを断りなく記事にするんじゃねーよ(暴言)と思ったが、うかうかと話してしまった自分にも落ち度がある。

いずれこの話は北限調査の記録とともに雑誌に投稿しようと考えていたのだが、青森の記録の真偽が確認できないので、いまのところ推測でしかないし、とりあえずここに書いておこうと思う。

昨日の産経新聞に、田んぼのカヤネズミの食性についての記事が掲載されました。

京都新聞、読売新聞、しんぶん赤旗、NHKに続いて、5社目です。

「害獣」は濡れ衣だった! 日本最小のカヤネズミ、実はイネをほとんど食べず 滋賀県立大の調査で判明(産経新聞2016. 7. 30.)

カヤネズミはイネ食べず!? 滋賀県立大調査「害獣じゃない、見守って」(産経新聞2016. 7. 30.)

↑タイトルは違いますが、中身は同じです。上の記事は写真付きでした。

滋賀版の紙面に載ったようですが、ネットの産経ニュース(産経WEST)に掲載された記事が、かなり反響を呼んでいます。

ちなみに、今日の11時の時点でアクセスランキング1位でした。

長いことカヤネズミの研究と保全活動をやっていますが、こんなに反響があったのは初めてです。

広く知られることはとてもありがたい反面、ここまでくると、ややとまどいも感じます。

記事で紹介されている「知ってる? 田んぼのカヤネズミのくらし」は、滋賀県立大学のホームページからPDF版がダウンロードできます。

併せて読んでもらうと、理解が深まると思います。

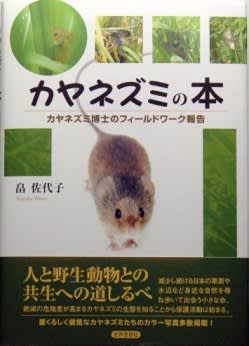

また、田んぼのカヤネズミのくらしに興味を持たれた方は、ぜひ『カヤネズミの本-カヤネズミ博士のフィールドワーク報告』(世界思想社)も読んでみて下さい。

「球巣おそなえの風習」など、稲作とカヤネズミにまつわる興味深い事例を収録しています。

日本最小のネズミ「カヤネズミ」は、生息地の減少により全国的に絶滅が危惧され、滋賀県でも希少種に選定されています。カヤネズミは、おもにイネ科植物の葉を編んだ巣で子育てをする習性があり、田んぼのイネにも巣を作るので、農家に害獣と見なされて捕殺されることがあります。これまでに、カヤネズミがイネを大きく食害したという報告はありませんが、詳しい調査は行われてきませんでした。

そこで、滋賀県彦根市開出今町の水田地帯において、2015年6月から11月まで調査を行い、カヤネズミの巣から採取された糞のDNA分析により餌生物の判別を行ったところ、水田雑草(イヌビエやスズメノヒエ)をよく食べており、イネはほとんど食害しないことを確認しました。

この研究成果を、地域のカヤネズミの保全や環境教育に活用していただきたいと考え、小冊子『知ってる?田んぼのカヤネズミのくらし』を作成しました。水田に生息するカヤネズミの生態や生息環境、イネ刈りや草刈で巣が見つかった時の対処法などについて、写真を使いわかりやすくま とめました。

滋賀県立大学のHPから、冊子のpdf版がダウンロードできます。

水田に生息するカヤネズミの食性研究の成果について

『知ってる?田んぼのカヤネズミのくらし』

執筆・発行責任者:畠佐代子(滋賀県立大学環境科学部非常勤講師・客員研究員)

協力:高倉耕一(滋賀県立大学環境科学部准教授)

2016年5月31日発行

*本書は、平成27年度タカラ・ハーモニストファンドの助成研究「水田地帯に生息するカヤネズミの食性に関する研究」の成果物として作成しました。

3/21に口頭発表のため、前後挟んで2泊3日で生態学会に参加。

鹿児島は高校の卒業旅行以来。

カヤネット会員のMさん、Sさんも発表を聴きに来てくれた。

「どうだった?」と聞いたら、「よくわかったし、おもしろかった」という感想だったので、オギの移植とカヤネズミの営巣場所の回復がうまくいったという要点は、ほかの人にもまあ伝わったと思う。

発表後は、氾濫原研究会の自由集会に参加。

ここでは、まさに高水敷の切り下げがテーマで、興味深い内容だった。

最近、各地で高水敷の切り下げが行われている場所が増えているそうだが、生き物の生息場所の保全を絡めた工事事例はこれから集めたいという話だったので、桂川の事例を伝えたら結構驚かれた。

そういう意味で、今回発表した桂川の事例は先進的だという認識を、あらためて持った。

5年前の国際会議(→URUBIO2010に向けて)で、平井川でのカヤネズミの生息地保全の発表を行ったが、今後も機会があれば、どんどんアピールしていきたいと思う。

せっかく鹿児島に来たので、郷土料理と焼酎も堪能。

なにより天文館通の「むじゃき」で、念願のしろくまが食せて満足!

トビウオのさつまあげ。さつま焼酎、南之方のお湯割りと。

おいなりさんサイズのでかさにまずおどろき(笑)、食べておいしさにおどろく。

かつおの腹皮。ポン酢しょうゆで。

うす塩で味付けされた腹の部分を焼いたもの。ぷりっぷりでうまみがぎゅっと詰まって非常に美味。

翌日は、Mさんの案内でおすすめポイントめぐり。

桜島は残念ながら霞の中だったが、道中のカヤトークもおおいに盛り上がり、あちこち回れて楽しかった。

多謝!

明日から鹿児島大学で日本生態学会大会が開催されます。

私も3/21(土)に桂川のカヤネズミの生息地保全について、口頭発表します。

「カヤネズミの生息地でのオギ原復元の試み-桂川河川改修工事における自然保護団体と行政との協働実践ー自然保護団体と行政との協働実践ー」

*畠佐代子(カヤネット), 八木義博(乙訓の自然を守る会)

桂川の河川改修で失われることになった、カヤネズミの生息するオギ原の移植方法について、国交省と現地でモニ1000のカヤネズミ調査をされている、乙訓の自然を守る会の方々と検討し、その後、一年間植生の変化の営巣状況をモニタリングしました。

要旨は上記ページから見られます。

桂川でのカヤネズミの生息地保全については、ブログで折に触れて報告してきました。

改修工事、水防訓練、文化財試掘、二度にわたる台風と、なかなか目を離せない場所ですが、ひとまず今回は成功事例の報告です。

(参考)

・桂川のカヤネズミ生息地改修工事

・9.16洪水後の桂川

・桂川カヤネズミ生息地オギ再生プロジェクト