(映画『グッド・ライ〜一番優しい嘘〜』DVD)

えーと今回は、唐突ながら、映画「グッド・ライ~いちばん優しい嘘~』についてのお話。

カンザスシティーの職業紹介所で働くキャリーは、スーダンから到着したマメールと二人の仲間を空港まで迎えに行く。彼らは内戦で両親を亡くした、“ロストボーイズ”と呼ばれる難民たちだ。そつなく仕事をこなしてきたキャリーに与えられたのは、電話を見るのも初めての彼らを就職させるという、最難関のミッションだった。車に乗せれば一瞬で酔うし、牧場を見ると「猛獣はいますか?」と確認、マクドナルドもピザも知らない彼らに最初はイラつくキャリーだが、その成長を見守るうちに思いがけない友情が芽生え、生き方さえも変わっていく―――。

*映画『グッド・ライ〜いちばん優しい嘘〜』公式サイト:レンタルDVDリリース情報

→http://www.goodlie.jp/

ということで、それなりに面白そうだなと思ったのは本当ですが、正直に言うと、TSUTA◯AのDVDレンタル「5枚で¥1000」に合わせて、強引に選んだ5番目の映画でした。

1983年 スーダンで内戦が勃発し 北軍が南部の村を破壊

1987年までに数千人の孤児が アフリカ大陸を歩いて エチオピアやケニアに辿り着いた

13年後 アメリカが3600人の難民を受け入れ 難民は“ロストボーイズ”と呼ばれた

これは彼等の物語である

上は映画冒頭のイントロ字幕ですが、そこから予想されるほど暗い重い一辺倒ではなく、アフリカと合衆国とのカルチャーギャップだったり、お役所仕事に対する軽い皮肉だったりが織り込まれていて、案外笑える映画です。

こちらは公式サイトのイントロダクション。

1983年アフリカ大陸のスーダンで内戦が始まり、数万人の子供たちが両親の命と住む家を奪われた。

2000年になりアメリカとスーダンが協力し、難民キャンプで育った3600人の若者たちを全米各地に移住させる計画を実施。

突然、自由の国への切符を手渡された若者たちと、彼らを受け入れたアメリカ人たちとの間に、いったいどんなドラマが起きたのか──?

同じく、ストーリーはこうです。

カンザスシティーの職業紹介所で働くキャリーは、アフリカから到着したマメールと2人の仲間たちを空港まで迎えに行く。彼らは内戦で両親を亡くした、“ロストボーイズ”と呼ばれる難民たちだ。

そつなく仕事をこなしてきたキャリーに与えられたのは、電話を見るのも初めての彼らを就職させるという、最難関のミッションだった。車に乗せれば一瞬で酔うし、牧場を見ると「猛獣はいますか?」と確認、面接では珍回答の連続で、なかなか仕事が決まらない彼らに最初はイラつくキャリーだったが、その成長を見守るうちに思いがけない友情が芽生え始める。

徐々に新生活が軌道に乗り始めたかに見えたころ、悪い報せが入る。仲間の1人が「いくら働いても誰にも相手にされない」と怒りと悲しみを爆発させて問題を起こし、警察に連行されてしまったのだ。そしてその事件は、アメリカ生活でマメールたちがひっそりと耐えていた痛みや不満を暴きたててしまう。

傷つかないで済むからと、他人と距離を置いて生きてきたキャリーが、3人を助けようと立ち上がる。

果たして、彼女の信じがたい決断とは──?

*映画『グッド・ライ〜いちばん優しい嘘〜』公式サイト

→http://www.goodlie.jp/

ちなみに予告編はというと・・・

う〜ん、イントロダクションはともかく、ストーリーといいトレーラーといい、本編観た後だと、何か色々違う気がしますよ。

まずもって、リース・ウィザースプーン(キャリー)さんを「主演」と言って良いものかどうか。確かに、ロスト・ボーイズ(スーダン難民)と関わる中で彼女が変わっていく話ではあります。でも、それはあくまでもサイドストーリーでして、本筋は移住プログラムによって米国に渡った難民家族の物語ですよね。ま、世間的な知名度を考えたらアーノルド・オーチェン(マメール)で押すわけにもいかないっていうのは解らなくもないところでして、少しでも多くの人に観てもらいたいという願いからきた「優しい嘘」なんでしょう。

それはともかく、ちょっとだけ場面紹介しておきましょう。

まずは、マメールが(どういう種類かは判らないけれど)何かの教室で勉強しているひとコマです。

先生:「ハックルベリー・フィンの冒険」の― “いいウソ”の意味は?

とある女生徒:厳しい環境を生き抜くためのウソ

先生:そうね でも物語の後半で なぜウソが変わるの?

マメール:彼が変わるから

先生:そうよ 続けて

マメール:“奴隷はいない”と奴隷狩りの連中を だました でも何よりも大事なのは そのウソでジムを救ったこと 彼にはジムの自由が 賞金よりも大事でした いいウソです

先生:完ぺきな答えね

そう、これこそが「優しい嘘」に通じるシーンで、かつ終盤への伏線にもなってるんですよ。

お次は、兄弟でちょっとモメた後のシーン。

マメール:牛が見たかった 頭から離れない ずっと

ジャック(キャリーの元カレ?):座って

マメール:僕がわるいんです すべて僕のせい

ジャック:何が?

マメール:兄は僕の代わりに 兵士に連れ去られました 兵士は僕だと思った “仲間と はぐれた”と言って― テオは みんなを守り 僕を助けた 自分が許せない

ジャック:そうじゃない 私を見て

私は軍隊で戦争に行った 兵士も普通の人間だ 想像を絶する状況で 難しい選択を迫られる お兄さんは自分で その道を選んだんだ 君はそれに従うしかなかった

マメール:銃声と子供の悲鳴が 耳から離れない 叫び声を― 沢山 聞きました

こちらは、良くも悪くも米国(映画)だなと思える移民局でのシーン。

下っ端役人:予約がない

キャリー:それを知るために2時間並んだと思うの?

下っ端役人:3ヵ月先に空きが

キャリー:責任者に会うまで動かない

下っ端役人:邪魔なので あっちで待って・・・

キャリー:どかないわ 急いでいるの 誰と一発ヤレば 移民局の偉い人に会える?

移民局の偉い人:(都合よく登場して)私だ

キャリー:良かった (下っ端役人に向かって)役立たず

そしてラスト、ジェレマイア(マメールの弟)の教会で語りです。

私の兄弟と姉妹の話をします

昔 父が言いました “内なるものを失うな” その意味は―

家族を殺され 村を破壊された時に 分かりました

祖先の記憶と教えが 魂に刻まれているから 前へ進めたのです

祖先が架け橋になって 新しい世界を開いてくれた

私たちはアメリカに救われたけれど 仲間にも救われました

意見の違いで離れても 祖先が また結びつけます

私たちは みんな 兄弟姉妹だから 幸せな世界を分かつのです

私たち“ロストボーイズ(迷子)”は 迷っていません

自分を見つけました

この語りと前後して「優しい嘘」が展開するんですが、そこはネタバレしちゃうので秘密。

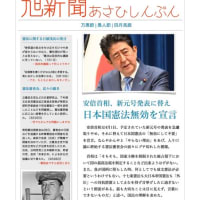

ところで、南スーダンと言えば、やっぱり自衛隊派遣のことやら、それに関連して日報問題のことやら、頭に浮かんでくるのだけれど、こういう映画を観ると、例えば「衝突」「戦闘」とか、「隠蔽」「杜撰」とか、言葉の意味そっちのけで遊んでいる人達の姿がチラチラしたりもして、ちょっと赤面してしまいます。

それが「内戦」である限り「国際社会」には放っておくという選択肢もないではないけれど、メディアの発達著しい今日において、見ないふりをするのは困難です。良心が痛みます。また、隣国は「難民」の越境を壁で防いだり水際で追い返すこともできなくはないけれど、それを正しいことだと公言することができる人はごく少数でしょう。

私達は、もはや「現場」と無関係ではいられないし、理屈通りにいかないのが「現場」です。今の「世界」は、気に入らないことがあったら寝てれば良いような会議室とは違うんです。多分。

おっとっと、つい熱くなってしましした。

話を映画に戻しまして、おもむろに結論。

5番目に選ぶのはちょいと失礼だった、じんわりくる良い映画でした。

たまたま自分は知ってましたが、下は映画の最後の最後に出てきたアフリカのことわざです。

“急ぐなら1人で行け 遠くへ行くなら一緒に行け”

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

以下、本編とはあんまり関係ないんですが、多分「内戦とか難民とか、色々考えてね」というのもこの映画の意図でしょうから・・・

南スーダン共和国 2011年独立という若い国です。アフリカ大陸中央東寄りにあります。アフリカと合衆国とのカルチャーギャップだったり、役所仕事に対する軽い皮肉だったりが織り込まれていて、案外笑える映画です。

残念ながら平和裏に誕生したわけではありません。

*外務省:南スーダン共和国

→http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_sudan/index.html

日本では、自衛隊派遣にともなって(その時だけ)報道されましたが、現在はほぼスルーされてます。

南部スーダンにおいては、スーダン政府(イスラム教・アラブ系)とスーダン人民解放運動・軍(キリスト教・アフリカ系)の対立を経て、2005年1月、両者はCPA(南北包括和平合意)に署名し、紛争が終結した。同年3月、CPA履行支援等を任務とする国連スーダン・ミッション(UNMIS)が設立され、我が国は2008年10月以降、UNMIS司令部要員として自衛官2名を派遣。2011年1月に実施された南部スーダン住民投票の結果を受け、2011年7月9日に南スーダンが独立。これに伴い、UNMISがその任務を終了する一方、平和と安全の定着および南スーダンの発展のための環境構築支援等を目的として、国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)が設立された。我が国は、国連事務総長からの協力要請に基づき、同年11月に司令部要員を派遣し、また2012年1月より施設部隊等を順次派遣した。

派遣部隊は、自衛隊の得意分野を活かし、国連施設の整備や道路補修、国際機関の敷地整備等の施設活動を実施するとともに、ODAやNGO等とも連携を行った。2017年3月、首都ジュバの治安改善等を任務とする新たなPKO部隊(地域保護部隊)の展開が開始されつつあり、南スーダンの安定に向けた取り組みが進みつつあること、また、南スーダンによる、民族融和を進めるための国民対話の開始の発表など、国内の安定に向けた政治的プロセスが進展していること、また、我が国施設部隊は、これまでのわが国のPKO活動の中で、最大規模の実績を積み重ね、その施設活動について一定の区切りをつけることができると考えたことから、我が国としては、自衛隊による施設活動を中心とした支援から、南スーダン政府による自立の動きをサポートする方向に支援の重点を移すことが適当と判断し、5月末を目途に施設部隊を撤収することとした。じ後、要員は順次帰国し、5月30日には隊旗返還式が実施された。

なお、今後もUNMISS司令部への自衛隊員の派遣は継続し、引き続き、国連PKOへの貢献を行っていく。

*防衛省・自衛隊:南スーダン国際平和協力業務(PKO)

→http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/s_sudan_pko/

今日現在、南スーダンは未だ「平穏無事」とは程遠いようです。

残念でもあり、ある意味日本の報道のあり方が恥ずかしいというのはありますよね。国際ニュースでは南スーダンの現状がもっと伝えられていますから。国連も言っていますが、今の国際情勢の中ではシリア・イエメンと並んで最も深刻な人道危機と言われており、報道もされています。日本の国内を見ると、南スーダンの報道がなくなってしまう。もともと日本の報道は南スーダンの状況を伝えるということよりも、稲田防衛大臣の動向や国会の論戦が中心だった訳ですので、内向きなところで国民の視線も作られてしまったと思います。現地目線で状況を知ってほしいという思いもありますし、報道も続けてほしいと思いますよね。

*東洋経済ONLINE:自衛隊撤退後の南スーダンで起きていること

→https://toyokeizai.net/articles/-/204700

えーと今回は、唐突ながら、映画「グッド・ライ~いちばん優しい嘘~』についてのお話。

カンザスシティーの職業紹介所で働くキャリーは、スーダンから到着したマメールと二人の仲間を空港まで迎えに行く。彼らは内戦で両親を亡くした、“ロストボーイズ”と呼ばれる難民たちだ。そつなく仕事をこなしてきたキャリーに与えられたのは、電話を見るのも初めての彼らを就職させるという、最難関のミッションだった。車に乗せれば一瞬で酔うし、牧場を見ると「猛獣はいますか?」と確認、マクドナルドもピザも知らない彼らに最初はイラつくキャリーだが、その成長を見守るうちに思いがけない友情が芽生え、生き方さえも変わっていく―――。

*映画『グッド・ライ〜いちばん優しい嘘〜』公式サイト:レンタルDVDリリース情報

→http://www.goodlie.jp/

ということで、それなりに面白そうだなと思ったのは本当ですが、正直に言うと、TSUTA◯AのDVDレンタル「5枚で¥1000」に合わせて、強引に選んだ5番目の映画でした。

1983年 スーダンで内戦が勃発し 北軍が南部の村を破壊

1987年までに数千人の孤児が アフリカ大陸を歩いて エチオピアやケニアに辿り着いた

13年後 アメリカが3600人の難民を受け入れ 難民は“ロストボーイズ”と呼ばれた

これは彼等の物語である

上は映画冒頭のイントロ字幕ですが、そこから予想されるほど暗い重い一辺倒ではなく、アフリカと合衆国とのカルチャーギャップだったり、お役所仕事に対する軽い皮肉だったりが織り込まれていて、案外笑える映画です。

こちらは公式サイトのイントロダクション。

1983年アフリカ大陸のスーダンで内戦が始まり、数万人の子供たちが両親の命と住む家を奪われた。

2000年になりアメリカとスーダンが協力し、難民キャンプで育った3600人の若者たちを全米各地に移住させる計画を実施。

突然、自由の国への切符を手渡された若者たちと、彼らを受け入れたアメリカ人たちとの間に、いったいどんなドラマが起きたのか──?

同じく、ストーリーはこうです。

カンザスシティーの職業紹介所で働くキャリーは、アフリカから到着したマメールと2人の仲間たちを空港まで迎えに行く。彼らは内戦で両親を亡くした、“ロストボーイズ”と呼ばれる難民たちだ。

そつなく仕事をこなしてきたキャリーに与えられたのは、電話を見るのも初めての彼らを就職させるという、最難関のミッションだった。車に乗せれば一瞬で酔うし、牧場を見ると「猛獣はいますか?」と確認、面接では珍回答の連続で、なかなか仕事が決まらない彼らに最初はイラつくキャリーだったが、その成長を見守るうちに思いがけない友情が芽生え始める。

徐々に新生活が軌道に乗り始めたかに見えたころ、悪い報せが入る。仲間の1人が「いくら働いても誰にも相手にされない」と怒りと悲しみを爆発させて問題を起こし、警察に連行されてしまったのだ。そしてその事件は、アメリカ生活でマメールたちがひっそりと耐えていた痛みや不満を暴きたててしまう。

傷つかないで済むからと、他人と距離を置いて生きてきたキャリーが、3人を助けようと立ち上がる。

果たして、彼女の信じがたい決断とは──?

*映画『グッド・ライ〜いちばん優しい嘘〜』公式サイト

→http://www.goodlie.jp/

ちなみに予告編はというと・・・

う〜ん、イントロダクションはともかく、ストーリーといいトレーラーといい、本編観た後だと、何か色々違う気がしますよ。

まずもって、リース・ウィザースプーン(キャリー)さんを「主演」と言って良いものかどうか。確かに、ロスト・ボーイズ(スーダン難民)と関わる中で彼女が変わっていく話ではあります。でも、それはあくまでもサイドストーリーでして、本筋は移住プログラムによって米国に渡った難民家族の物語ですよね。ま、世間的な知名度を考えたらアーノルド・オーチェン(マメール)で押すわけにもいかないっていうのは解らなくもないところでして、少しでも多くの人に観てもらいたいという願いからきた「優しい嘘」なんでしょう。

それはともかく、ちょっとだけ場面紹介しておきましょう。

まずは、マメールが(どういう種類かは判らないけれど)何かの教室で勉強しているひとコマです。

先生:「ハックルベリー・フィンの冒険」の― “いいウソ”の意味は?

とある女生徒:厳しい環境を生き抜くためのウソ

先生:そうね でも物語の後半で なぜウソが変わるの?

マメール:彼が変わるから

先生:そうよ 続けて

マメール:“奴隷はいない”と奴隷狩りの連中を だました でも何よりも大事なのは そのウソでジムを救ったこと 彼にはジムの自由が 賞金よりも大事でした いいウソです

先生:完ぺきな答えね

そう、これこそが「優しい嘘」に通じるシーンで、かつ終盤への伏線にもなってるんですよ。

お次は、兄弟でちょっとモメた後のシーン。

マメール:牛が見たかった 頭から離れない ずっと

ジャック(キャリーの元カレ?):座って

マメール:僕がわるいんです すべて僕のせい

ジャック:何が?

マメール:兄は僕の代わりに 兵士に連れ去られました 兵士は僕だと思った “仲間と はぐれた”と言って― テオは みんなを守り 僕を助けた 自分が許せない

ジャック:そうじゃない 私を見て

私は軍隊で戦争に行った 兵士も普通の人間だ 想像を絶する状況で 難しい選択を迫られる お兄さんは自分で その道を選んだんだ 君はそれに従うしかなかった

マメール:銃声と子供の悲鳴が 耳から離れない 叫び声を― 沢山 聞きました

こちらは、良くも悪くも米国(映画)だなと思える移民局でのシーン。

下っ端役人:予約がない

キャリー:それを知るために2時間並んだと思うの?

下っ端役人:3ヵ月先に空きが

キャリー:責任者に会うまで動かない

下っ端役人:邪魔なので あっちで待って・・・

キャリー:どかないわ 急いでいるの 誰と一発ヤレば 移民局の偉い人に会える?

移民局の偉い人:(都合よく登場して)私だ

キャリー:良かった (下っ端役人に向かって)役立たず

そしてラスト、ジェレマイア(マメールの弟)の教会で語りです。

私の兄弟と姉妹の話をします

昔 父が言いました “内なるものを失うな” その意味は―

家族を殺され 村を破壊された時に 分かりました

祖先の記憶と教えが 魂に刻まれているから 前へ進めたのです

祖先が架け橋になって 新しい世界を開いてくれた

私たちはアメリカに救われたけれど 仲間にも救われました

意見の違いで離れても 祖先が また結びつけます

私たちは みんな 兄弟姉妹だから 幸せな世界を分かつのです

私たち“ロストボーイズ(迷子)”は 迷っていません

自分を見つけました

この語りと前後して「優しい嘘」が展開するんですが、そこはネタバレしちゃうので秘密。

ところで、南スーダンと言えば、やっぱり自衛隊派遣のことやら、それに関連して日報問題のことやら、頭に浮かんでくるのだけれど、こういう映画を観ると、例えば「衝突」「戦闘」とか、「隠蔽」「杜撰」とか、言葉の意味そっちのけで遊んでいる人達の姿がチラチラしたりもして、ちょっと赤面してしまいます。

それが「内戦」である限り「国際社会」には放っておくという選択肢もないではないけれど、メディアの発達著しい今日において、見ないふりをするのは困難です。良心が痛みます。また、隣国は「難民」の越境を壁で防いだり水際で追い返すこともできなくはないけれど、それを正しいことだと公言することができる人はごく少数でしょう。

私達は、もはや「現場」と無関係ではいられないし、理屈通りにいかないのが「現場」です。今の「世界」は、気に入らないことがあったら寝てれば良いような会議室とは違うんです。多分。

おっとっと、つい熱くなってしましした。

話を映画に戻しまして、おもむろに結論。

5番目に選ぶのはちょいと失礼だった、じんわりくる良い映画でした。

たまたま自分は知ってましたが、下は映画の最後の最後に出てきたアフリカのことわざです。

“急ぐなら1人で行け 遠くへ行くなら一緒に行け”

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

以下、本編とはあんまり関係ないんですが、多分「内戦とか難民とか、色々考えてね」というのもこの映画の意図でしょうから・・・

南スーダン共和国 2011年独立という若い国です。アフリカ大陸中央東寄りにあります。アフリカと合衆国とのカルチャーギャップだったり、役所仕事に対する軽い皮肉だったりが織り込まれていて、案外笑える映画です。

残念ながら平和裏に誕生したわけではありません。

*外務省:南スーダン共和国

→http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_sudan/index.html

日本では、自衛隊派遣にともなって(その時だけ)報道されましたが、現在はほぼスルーされてます。

南部スーダンにおいては、スーダン政府(イスラム教・アラブ系)とスーダン人民解放運動・軍(キリスト教・アフリカ系)の対立を経て、2005年1月、両者はCPA(南北包括和平合意)に署名し、紛争が終結した。同年3月、CPA履行支援等を任務とする国連スーダン・ミッション(UNMIS)が設立され、我が国は2008年10月以降、UNMIS司令部要員として自衛官2名を派遣。2011年1月に実施された南部スーダン住民投票の結果を受け、2011年7月9日に南スーダンが独立。これに伴い、UNMISがその任務を終了する一方、平和と安全の定着および南スーダンの発展のための環境構築支援等を目的として、国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)が設立された。我が国は、国連事務総長からの協力要請に基づき、同年11月に司令部要員を派遣し、また2012年1月より施設部隊等を順次派遣した。

派遣部隊は、自衛隊の得意分野を活かし、国連施設の整備や道路補修、国際機関の敷地整備等の施設活動を実施するとともに、ODAやNGO等とも連携を行った。2017年3月、首都ジュバの治安改善等を任務とする新たなPKO部隊(地域保護部隊)の展開が開始されつつあり、南スーダンの安定に向けた取り組みが進みつつあること、また、南スーダンによる、民族融和を進めるための国民対話の開始の発表など、国内の安定に向けた政治的プロセスが進展していること、また、我が国施設部隊は、これまでのわが国のPKO活動の中で、最大規模の実績を積み重ね、その施設活動について一定の区切りをつけることができると考えたことから、我が国としては、自衛隊による施設活動を中心とした支援から、南スーダン政府による自立の動きをサポートする方向に支援の重点を移すことが適当と判断し、5月末を目途に施設部隊を撤収することとした。じ後、要員は順次帰国し、5月30日には隊旗返還式が実施された。

なお、今後もUNMISS司令部への自衛隊員の派遣は継続し、引き続き、国連PKOへの貢献を行っていく。

*防衛省・自衛隊:南スーダン国際平和協力業務(PKO)

→http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/s_sudan_pko/

今日現在、南スーダンは未だ「平穏無事」とは程遠いようです。

残念でもあり、ある意味日本の報道のあり方が恥ずかしいというのはありますよね。国際ニュースでは南スーダンの現状がもっと伝えられていますから。国連も言っていますが、今の国際情勢の中ではシリア・イエメンと並んで最も深刻な人道危機と言われており、報道もされています。日本の国内を見ると、南スーダンの報道がなくなってしまう。もともと日本の報道は南スーダンの状況を伝えるということよりも、稲田防衛大臣の動向や国会の論戦が中心だった訳ですので、内向きなところで国民の視線も作られてしまったと思います。現地目線で状況を知ってほしいという思いもありますし、報道も続けてほしいと思いますよね。

*東洋経済ONLINE:自衛隊撤退後の南スーダンで起きていること

→https://toyokeizai.net/articles/-/204700

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます