私も一応わかっていたつもりでしたが、年末頃からハンガーノック(=ガス欠)らしき状態を何度か経験しており、ちょっと自分の補給計画を見直してみることにしました。

さて、補給計画を数字で捕らえるためにはカロリーの消費量と初期値を知っておく必要があります。

これは人によって違うようですが、大体において

・体内に蓄えられるエネルギーは最大で1600kcal

・自転車による消費は1kmあたり25kcal

といったところのようです。

体内の残りカロリーがゼロになれば、心臓を動かすエネルギーも無いということになるので命にかかわります。ハンガーノックというのはそうなる前に運動をやめさせるための危険信号ですので、それが起こる基準点を知っておけば補給計画も立てやすいというものです。

比較しやすい例として、年末年始に箱根駅伝ルートを走った時を使ってみましょう。

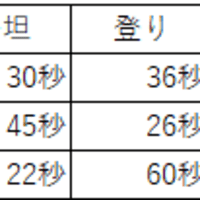

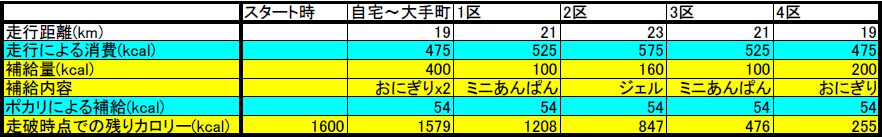

まずはハンガーノックを起こした例。年末に箱根駅伝ルートを走った際の実際の走行と補給を表にするとこうなります。

まず自宅から大手町に移動後、コンビニでおにぎり(200kcal)を2個食べています。

1区から3区にかけては休憩を取っておらず、走行中にミニあんぱん(100kcal)を2個とジェル(アミノバイタルマルチエネルギー、160kcal)を1個補給しました。

3区を走り終えたあたりでハンガーノックの初期症状らしきものがあったため、4区に入って早々にコンビニに寄っておにぎりを1つ。

さらに、4区を走り終える時点でポカリを1000ml飲み終えています。ポカリのカロリーは500mlで135kcalなので、トータル270kcal。54kcal×5回に分けてあります。

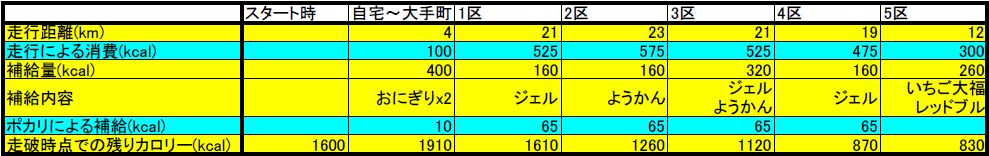

続いて、1月2日に箱根駅伝先導をやったときの補給。ハンガーノックは起きていません。

このときは大手町までは輪行していますので、移動距離は最寄り駅までの4kmだけ。大手町に到着後、コンビニでおにぎり2個を食べたのは同じです。

2区の終わりで休憩を1回入れており、4区までの補給はジェルを3つとミニようかん(160kcal)を2つ。

5区に入ってすぐのコンビニで2度目の休憩を入れており、その際にいちご大福とレッドブルを補給しています。

この両者を比較すると体内の残りカロリーはかなり差が出ています。前者においてハンガーノックの初期症状らしきものが出たのは3区の終わりごろですが、残りカロリーが500kcalを切っています。このあたりが私の場合の基準点になるんでしょうか。

一方で、後者の場合では交通規制に引っ掛かるまで体の異常は出ませんでした。表を見ての通り、最も少ないときでも800kcal以上をキープできています。

1km走行すると25kcal消費とした場合、100km走れば2500kcal。2500kcalといえば成人男子の1日の食事に匹敵しますので、これがいかに膨大かわかります。走りながら弁当を食うわけにも行かないし、かといってコンビニのおにぎりやお菓子だけでは飽きてしまいます。そこをどううまく補給していくか、というのも自転車乗りの力量なのでしょう。

極端なところでは、ツールドフランスでは1日200km走ります。しかも一般人より速いですから消費も大きいことが予想されます。実際、選手は1日に7000kcalも食べるそうで、そこまで行くと走力がどうのこうの以前に胃腸が強くないと勤まらないですね。