御茶ノ水周辺には多くの大学のキャンバスが在るが歴史的な建造物も多いので立ち寄る

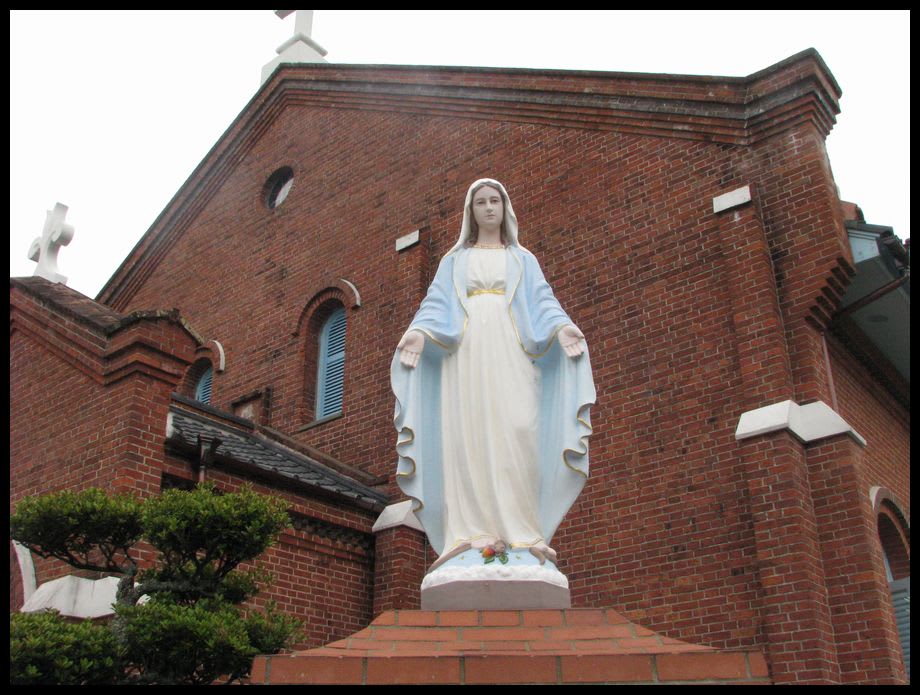

駅の近くに在る、東京復活大聖堂から見学する。御茶ノ水・聖橋(ひじりばし)も撮影したかったが工事中で絵にならなかった

湯島聖堂 大成殿

徳川五大将軍綱吉は儒学の振興を図るため元禄三年(1690)聖堂を創建した。

右 益子 左 孟子>

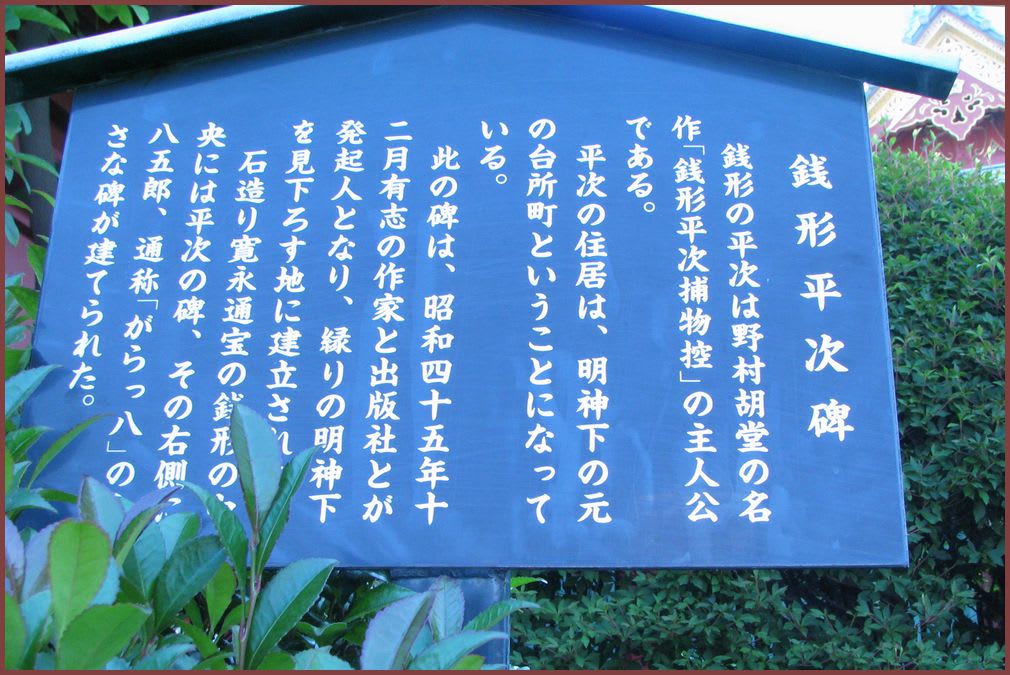

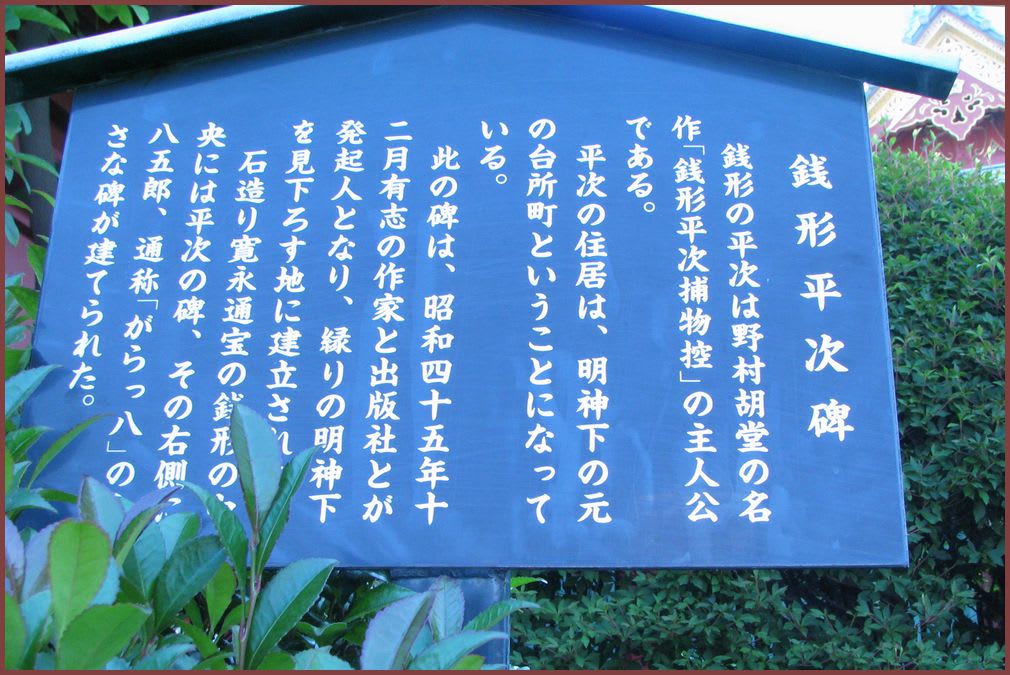

神田明神

江戸(東京)に鎮座して1300年近くの歴史をもつ神田明神は

江戸総鎮守として将軍から江戸庶民のすべえを守護されてきた。

銭形平次も甘酒をこの店で飲んだといわれる店で休憩して同様甘酒を頂く

店の内部は新しいものと古いものが同居していた

2016-6-11

山の田鉄路のアジサイ

駅の近くに在る、東京復活大聖堂から見学する。御茶ノ水・聖橋(ひじりばし)も撮影したかったが工事中で絵にならなかった

湯島聖堂 大成殿

徳川五大将軍綱吉は儒学の振興を図るため元禄三年(1690)聖堂を創建した。

右 益子 左 孟子>

神田明神

江戸(東京)に鎮座して1300年近くの歴史をもつ神田明神は

江戸総鎮守として将軍から江戸庶民のすべえを守護されてきた。

銭形平次も甘酒をこの店で飲んだといわれる店で休憩して同様甘酒を頂く

店の内部は新しいものと古いものが同居していた

2016-6-11

山の田鉄路のアジサイ