昨日は丸1日、選択理論心理学をバックボーンとする「モチベーション研修」を受講。グループ会社で、このプログラムをどのように展開するか、検討する前に、まず我々が実際に受講してみようということになり、本日、10名のメンバーが参加した。

選択理論心理学とは、内的コントロール心理学の代表的な考え方で、アメリカの精神科医ウィリアム・グラッサー博士が提唱したものだ。現在、世界30カ国で、学生、社会人など多くの人の生き方に大きな影響を与えているという。

その内容は、「人は外側からの刺激によって動機付けられて反応するのではなく、動機はその人の内側に先に存在している。刺激は1つの情報として取りこまれ、自らの動機に見合ったものかどうか、本人が“選択”し行動に移る」という考え方である。この考えによるモチベーションのメカニズムでは、①「基本的欲求(愛・所属、力・価値、自由、楽しみ、生存、の5つの欲求)」が人の内側に先に存在し土台となり、②「上質世界」と呼ばれる自分の理想像と、③上質世界と現在の自分との差である「GAP」、の3つの大きさによって、モチベーションが上がったり下がったりするという。

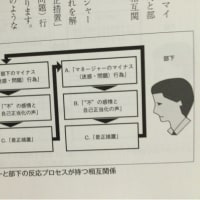

多くの人は、他人を変えることができると勘違いしている。指示・命令型リーダーは、自分の指示通りに部下が行動していると思っている。しかし、そうではない。部下は、上司の指示を単なる情報としてしか捉えておらず、本当は、内面の基本的欲求や上質世界によって判断し行動しているのである。よって、何度言っても自分の思い通りに動かない部下には、彼の内側へのアプローチが必要となる。

会社から与えられた目標をなかなか達成できない部下には、まず、土台となる5つの基本的欲求の中で彼にとって何が一番重要か、彼の上質世界とはどんなものかを明確にする必要がある。会社のシステムが与える報酬と彼の基本的欲求に乖離があるとモチベーションは上がらない。また、上質世界が不鮮明であったり、不適切なものであったりすると、モチベーションは上がらない。上司は、積極的傾聴で、彼の基本的欲求と上質世界を確認する必要がある。積極的傾聴は、それを行うことで基本的欲求を満たすことができ、かつ、上司自身が彼の上質世界へ入り込むことが可能となる。自分を認めてくれる人には、自分の理想を語ってくれるようになるのである。

選択理論心理学のマネジメントは、「私は他人を変えることなどできない」という立場で行動する。他人には影響を与えることまでしかできないと考える。影響を与えるために、部下に情報を与え、質問し、考えさせるのである。これを、指示・命令型マネジメントに対し、リードマネジメントと呼ぶ。リードマネジメントの上司は、「私は他人を変えることなどできない」という考えとともに、「私も他人に変えられることはない」という立場に立つ。リードマネジメントの立場では、自分も他人も「どんな結果も自分が選択したもの」という「自己責任」を尊重する。

組織のモチベーションを維持・向上させるには、まず、自己責任の態度を再確認させるところに注力する必要がある。ここには、納得が得られるまでじっくり時間をかける必要がある。今回の研修では、そんなことを実感させてもらった。

選択理論心理学とは、内的コントロール心理学の代表的な考え方で、アメリカの精神科医ウィリアム・グラッサー博士が提唱したものだ。現在、世界30カ国で、学生、社会人など多くの人の生き方に大きな影響を与えているという。

その内容は、「人は外側からの刺激によって動機付けられて反応するのではなく、動機はその人の内側に先に存在している。刺激は1つの情報として取りこまれ、自らの動機に見合ったものかどうか、本人が“選択”し行動に移る」という考え方である。この考えによるモチベーションのメカニズムでは、①「基本的欲求(愛・所属、力・価値、自由、楽しみ、生存、の5つの欲求)」が人の内側に先に存在し土台となり、②「上質世界」と呼ばれる自分の理想像と、③上質世界と現在の自分との差である「GAP」、の3つの大きさによって、モチベーションが上がったり下がったりするという。

多くの人は、他人を変えることができると勘違いしている。指示・命令型リーダーは、自分の指示通りに部下が行動していると思っている。しかし、そうではない。部下は、上司の指示を単なる情報としてしか捉えておらず、本当は、内面の基本的欲求や上質世界によって判断し行動しているのである。よって、何度言っても自分の思い通りに動かない部下には、彼の内側へのアプローチが必要となる。

会社から与えられた目標をなかなか達成できない部下には、まず、土台となる5つの基本的欲求の中で彼にとって何が一番重要か、彼の上質世界とはどんなものかを明確にする必要がある。会社のシステムが与える報酬と彼の基本的欲求に乖離があるとモチベーションは上がらない。また、上質世界が不鮮明であったり、不適切なものであったりすると、モチベーションは上がらない。上司は、積極的傾聴で、彼の基本的欲求と上質世界を確認する必要がある。積極的傾聴は、それを行うことで基本的欲求を満たすことができ、かつ、上司自身が彼の上質世界へ入り込むことが可能となる。自分を認めてくれる人には、自分の理想を語ってくれるようになるのである。

選択理論心理学のマネジメントは、「私は他人を変えることなどできない」という立場で行動する。他人には影響を与えることまでしかできないと考える。影響を与えるために、部下に情報を与え、質問し、考えさせるのである。これを、指示・命令型マネジメントに対し、リードマネジメントと呼ぶ。リードマネジメントの上司は、「私は他人を変えることなどできない」という考えとともに、「私も他人に変えられることはない」という立場に立つ。リードマネジメントの立場では、自分も他人も「どんな結果も自分が選択したもの」という「自己責任」を尊重する。

組織のモチベーションを維持・向上させるには、まず、自己責任の態度を再確認させるところに注力する必要がある。ここには、納得が得られるまでじっくり時間をかける必要がある。今回の研修では、そんなことを実感させてもらった。

| グラッサー博士の選択理論―幸せな人間関係を築くためにアチーブメント出版このアイテムの詳細を見る |

| 15人が選んだ幸せの道―選択理論と現実療法の実際アチーブメント出版このアイテムの詳細を見る |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます