目 次

はじめに

第1章 制度発足30年経過して

第2章 厚生年金基金の経営フレーム・ワーク

1. 経営などしたこともない!

2. 基金経営の組織機能

3. 厚生年金基金の過渡的な経営フレーム・ワーク

第3章 厚生年金基金の資産運用方法

1.それとも資産運用で稼ぐか

2.基金の見た日本の資産運用環境

3.世界の資産運用環境

4.平成10年度現在の資産運用状況

5. 資産運用マネジメント

第4章 厚生年金基金経営上の諸問題

1.基金運営から基金経営へ

2.厚生年金基金のリスク管理

3.代行の金縛り

4.<人様のお金>

5.果たすべき約束

6.パブリック・コメント?

第5章 401(k)の百聞は一見に如かず

1.401(k)一見

2.訪問先個社マター

3.日本版確定給付型年金の完全民営化

第6章 凍結した死に体

1.「厚生年金基金は死に体!」

2.基金問題のインパクト

3.<人様のお金>が変える日本のインフラストラクチュア

第7章 ビジョン「年金基金」

1.戦後日本の哲学もどき

2.「年金基金」というビジョン

3.ビジョンのメッセージ

謝 辞

・厚生年金基金の経営フレーム・ワーク資料集

・情報収集先

・書籍等一覧

・年金関係インターネツト・サイト

はじめに

最近、「人様のお金」という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか?

「他人の金」という言い方は時々見聞きするようになりましたが、一般的にはまだまだ「自分たちのカネ」という意識、といいますより、そのようなことに無頓着な無意識の行動が幅を利かせているようです。つまり、「人様のお金」を「自分たちのカネ」に摩り替える政官財のモラルハザードは極まってきているということ。

なにはともあれ、「人様のお金」などという言い回しは久しく聞いたこともなく、死語と化しているというのが現実のことでしょう。

そうではありましても、日本人ならどなたでもこの言葉に何やら、懐かしい響き……が、母親の面影が立ち上がってくるような気がしませんでしょうか。他界してしまった母親のように遠い何処かに、江戸時代か、明治の商人世界、あるいは終戦直後等の一昔前に、まったく忘れ去られたかのような感じがします。

「厚生年金基金って、何んだ?」という筆者の25年に及ぶ小さな基金事務所での実務経験に基づくドメスティックな一考察が、厚生年金基金制度の提供主体である官僚と企業人が、「自分たちのカネ」とばかり思い込んでいました厚生年金基金の年金給付<代行分>と<加算年金>は、実は他人の金、「人様のお金」ですということを発見したのです。つまり、年金給付を受ける当事者自身の<皆さんのお金>でありましたという発見を基金の現場でのマドリング・スルーの結果導きだしたのです。

同じように、「似たような状況において蓄積された経験」(R・ジアモ)の幾多の繰り返しにより厚生年金基金の公的部分(代行)と私的部分(加算)、つまり、この国家と企業のフレーム・ワークは、各々が実施してきました国民と社員の<統制手法>なのだという認識を生み出したのです。この論理的帰結として、国家と企業の手から分離された形での「人様のお金」=「年金基金」というビジョンが成立したのです。

さらに、このビジョンが日本の金融・年金・資産運用等のインフラストラクチュアを、強いて言えば、日本そのもののインフラストラクチュアを再構築することになりましょうという、<壮大な経路>(三ツ谷誠:JMMメール)の発見につながったのです。

要するに、「人様のお金」というフレーズは、刈谷武昭さんが『金融工学とは何か』(岩波新書)でおっしゃっている「不完備制度の完備化」の機能を果たすことになるのでしょう。

このようなことは、すでに30年程前、1976年に米国でドラッカー教授が『見えざる革命―来るべき高齢化社会の衝撃』で予言していたことであり、愈々そのようなことが、この日本でも少子化という問題を上乗せした形ではありますが具体化しつつあります。現実に日本のGDP500兆円に対して年金資産は半分強にまで積み上がってきているのです。資料によりますと、日本全体の年金資産は300兆円弱に積みあがり、厚生年金基金の資産も60兆円となってきています。このような年金資産(実態は、「人様のお金」)の<資本の論理>が保持しているパワーが、政官財の旧来システムの見直し・断罪を強く要請することになるでしょうし、サラリーマン・ゼネラリストを馘首し、様々なオーナーを次々と誕生させるでしょう。<倫理ファンド>、ベンチャー・キャピタル、ストック・オプション等の隆盛をもたらすにとどまらず、国家、企業等の組織都合な統治発想は否認され、インンディビュジアル(個人)レベルから新たなインフラストラクチュアが構築されることになるのでしょう。

とは言いましても、日本の構造改革は国債の大量発行に象徴されますように民意度は後進国並みですから、未だしばらくは遅々たる進展しか望めないでしょうが、方向だけは定まってきたようです。

さて、通常一冊の本は、事前に推敲の経緯・経過は捨象され、抽象化されたうえで書かれるものと考えられます。泥の中を通り抜けるマドリング・スルーな経過そのものは主題足り得ないものなのでしょう。

しかし、この「人様のお金」を、筆者は平成8年6月に厚生年金基金の経営を主題に「ペンションファンドマネジメント」として書き始め、推敲のドメスティックな展開そのものを内容にして、平成12年8月にタイトルを「人様のお金」(第1部厚生年金基金の変貌、第2部厚生年金基金の資産運用ドキュメント、第3部厚生年金基金の経営の3部構成、400字詰め原稿用紙2200枚)と改めて、書き上げました。

その後、何人かの人に目を通していただきましたところ、商業べースに乗らないということで、皆さん一様に余りに大部に過ぎるということでした。そこで、編集し直し、500枚ほどをカットし、1700枚としました。

さらに、それを「経営資源の有機的連結」を中心にした500枚ほどを独立させ『事務長奮闘記―厚生年金基金って、何んだ?』とし、残りの1200枚ほどをこの『人様のお金―厚生年金基金は、何になるのか?』に分冊しました。それでもなお、一般の本に比べて分厚くなりましたのは主題追求の手法のせいとご容赦ください。

これらのことを、筆者は母体企業の再三の肩叩きを肩透かししつつ、厚生年金基金業務に全人的にのめり込むという原始的な手法で、現場事務所で「厚生年金基金って、何んだ?」と追い求めたのです。このような不器用な生き様は決してエフィシェント(効率的)とは言えませんが、愚かな素朴さ、ピュアであるとは言えるかもしれません。単に、ドメスティックなだけに終わっているかも知れませんが……。

しかし、この判断は読者諸賢がお決めになること。筆者としては、ただ「厚生年金基金は、何になるのか?」の「叩かれ台」(山崎元『年金運用の実際知識』)を、「人様のお金」の素材提供が出来ましたのであれば、または、せめて読者の基金に対するイメージ構成が幾分かでも立ち上がり始めましたら良しとしなければならないでしょう。

後は、ただ、笑而不答……

第1章 制度発足30年経過して

厚生年金基金制度は昭和41年に創設以来、30年が経過しました。

つつがなかった昭和の時代が終わり、戦後日本経済の閉塞状況と共に平成の時代に入ってから制度発足以来の「未曾有な事態」を迎えています。この「未曾有な事態」とは、年金基金の資産運用の低利回りが恒常化したことに伴い財政悪化が募り、1900弱基金中、500基金程の多くの基金が年金資産の積立水準をクリアー出来ず、中には耐え切れずに解散する基金も出始めていることをいいます。

しかも、この度の事態は単なる制度疲労とは違い、従来のような対症療法、つまり日本経済の製造業が得意技としてきた業務の一部見直し、各種の業務改善手法等で対応できるようなものではなく、年金基金の基盤を形成している制度の構造、フレーム・ワーク、運営方法、特にサラリーマン的手法による基金運営を根本のところから変えなければならないような事態なのです。そしてこの背景には、戦後日本経済が培ってきました各種の経済スタンダードが機能不全をきたし、グローバル・スタンダードへの変換を強要されている事態があるのも明らかです。

さて、この30年の間に、厚生年金基金は単なる「掛金徴収団体」から「年金給付団体」に変身し、少なからざる人々の老後生活の安定に寄与しつつある現実は見逃せません。基金加入期間が30年にもなり、厚生年金本体の「老齢年金額」と年金基金の代行分の「基本年金額」が半々にまでなってきているのが現実です。たまたま資産運用利回りの低下が恒常化したために、世情でかまびすしく取りざたされることになりましたのも、そういう現実があるために社会問題となったのでありましょう。

このようなきっかけとは言え、年金基金制度について議論されることは基金問題が国民的関心事に浮上してきたということであり、インサイダーとして基金関係者と基金の役職員(筆者は1企業の社会保険担当から昭和50年にこの企業の基金へ出向して20年余になる)は慶賀すべきことなのでありましょう。

しかし、アウトサイダーからの発言が多いということは逆に当事者の発言が少ないことを意味しますが、そういうことというのは罷り通るのでしょうか。マナ板に乗せられた年金基金に対してインサイダーからの発言があってもよろしいのではないでしょうか。インサイダーのそれは、議論の質の向上と議論の公平さを保つためにも必要でありましょう。それとも、インサイダーは沈黙を守るのが、この日本の<世間の掟>でしょうか。百家争鳴の百花繚乱に馴染のない言論統制状態が現在の日本なのでしょうか。「万機公論ニ決スベシ」は明治の智恵止まりなのでしょうか。

当初の<掛金徴収時代>は基金に関係した多くの人たちにとって「年金基金」とうイメージが定かではなく、老後生活の安定を図るための具体策がなかなか見出せず、試行錯誤の繰返しばかりでありました。筆者が基金に出向した時の事務長は、「困難なフレーム・ワークのなかで、ともかく何かを試して転がしてみないことには次が始まらない。」といいつつ、志し半ばにして亡くなりました。

年金基金は戦略もポリシーも経営資源も無い中から基金を立ち上げていく過程で、関係者多数の人の叡智と努力が結集されて単に年金を支払うだけでなく、その他業務の経営資源も有機的に結び付けて、「厚生年金基金」(ペンションファンド)という老後生活の安定を図る構造体を曲がりなりにもこの日本に実現したのです。

戦後日本の世間一般のように、 年金基金も<基金の変貌>を計る間に、やみくもな試行錯誤の繰返しの中で様々な業務改善を行なってきましたが、しかし、この度の<未曾有な事態>に対しては、先にも申したように従来手法による単なる業務改善ではもはや如何んともし難いでありましょう。というのも、業務改善の思考スタイルというのは基本的に線状論理で構築されていて、改善に改善を重ねて一直線上をひた走るのです。そのスタイルは硬直的、断定的、固定的、静的、無機的でありすぎ、或る一つの世界だけに捕らわれた硬直状態が特徴であり、別の世界の可能性を初めから排除した競争馬の如き疾走の世界であり、フレキシビリィティ、柔軟さ、遊びが無い世界であります。

例えば、「自動車」というコンセプトは業務改善にとって「自動車」という既成のイメージが大前提としてあって、それは壊しようのないものになっています。つまり、方法の持っている限界が初めから内部にリンクされているのです。その延長線の上だけのごく狭く限定された世界であって、そこでの果実を取り入れてしまえば<おしまい>しかない方法論なのであります。あるいはまた、免除料率や予定利率等の<全基金-律基準方式>に見られる一点豪華主義的行政手法の頑迷さはこの度の基金の<未曾有な事態>で明らかになりつつあるところです。

もはや、スタティックな業務改善では動的な現実に対応出来なくなっているのです。コンセプトの拡張は新しい視点、複眼、逆照射、超現実主義的な手法等を駆使しての<型の変貌>を求めているのです。それには、清濁・大小への許容力、未完成のままに放置されることに対する忍耐が必要であり、日本経済が未経験なそのエレガントなコンセプトの世界は、群れの発想とはまったく違って個人の直感的飛躍の能力(ブレイクスルー)が求められる世界であります。

いま、年金基金は<未曾有な事態>に直面して経営体としての年金基金を確立・発展させるために、従来手法の審議会や役人、既得権益集団の資産運用機関、母体企業のサラリーマン的経営者等に全面的に頼るだけでは何の解決も計れないでありましょう。そういう外部の力に全面的に依存し続ける心性が年金基金の関係者にある限り、年金基金など潰れるままに放置しておけばよいでしょうし、黙っていても潰れていくことでありましょう。

そうではなく、年金基金自らがイニシアティブを発揮して<未曾有な事態>に取り組まなければならないのです。というのも、年金基金にとって遺産が転がり込むなどという降って湧いたような話は週刊誌の三文小説だけのことにしたいものですが、現実の年金基金役職員の中にはこのような<外部の力に全面的に依存し続ける心性>が数多く見られるのも事実です。人をして「基金農協論」といわせる所以があるのも否定出来ないことですし、今風にいえば「基金住専論」とも言える一面もあると考えられます。

独立法人たる年金基金(とはいえ、基金は商法上の登記は行なわれていず、行政の設立認可のみの税法上の公益法人)の自主性などは、そもそも制度発足の時から無いのだと考える人が多いのも事実です。基金制度のフレーム・ワークは年金基金の自主性を考慮して作られているわけではなく、むしろそれをないがしろにして金融機関が官僚とつるんで互いの利益をむさぼる形ででっち上げたものですと、制度発足の経緯を知る人から聞いたことがあります。<退職金の年金化促進>という大義と、公的年金の一部を民間に放出すること(代行方式)による民間活力の奨励を隠れ蓑にして制度が発足することにより、金融機関(信託銀行と生命保険会社)サイドは年金資産の独占を確保し、官僚サイドは天下り先の確保という好餌を得たわけでありますし、それが、「調整年金」(厚生年金基金の当初の呼称)という言葉の隠された背景でありましょう。

これらのことをつらつら考えますに、今、<未曾有な事態>に直面して年金基金の関係者がまず為さなければならないことは、基金制度創設時の不幸な生いたちとそのフレーム・ワークの中で形成された基金の役職員の受動的な心性を払拭することであり、それは別の言い方をすれば基金の独立法人たる独立性、自主性の確立・確保ということであります。この自主性確立・確保の事業は、コンビニの商品棚に定価を付けて並べられているようなものではなく、基金自らが<未曾有な事態>に取り組む、その個々の事業への姿勢の中にあるのは確かでしょう。

とはいえ、現在の年金基金資産運用能力の程度が示していますように、とても受動的な心性を払拭しているとは言えず、「基金農協論」といわれるのも甘んじて受けなければならないのでありましょう。これをなんとか年金基金の将来のために変えていかなければならない状況にあることは間違いないことでしょう。イニシアティブ発揮のための戦略、財政安定のための戦略は外部の力への依存の従来スタイル、理解を求めるとか、根回しとか、抱込みとかのサラリーマン世界特有の構造的手法ではなく、年金資産を経営資源としてオーナー的にフル活用するという単純な事であります。その上で、年金基金の当面の対策は只一つ、<資産運用の効率化>ということになりましょう。

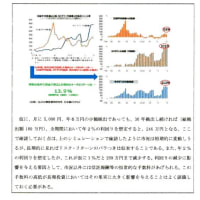

30年も経過した日本の年金基金は各基金とも資産規模が大きくなり(個々の基金で、100億とか5,000億円、全体では平成9年度で48兆円?)、規模のメリットを算出できる状態にあり、資本の生産性を問われる規模にもなっています。しかし、2ケタの利回りが当たり前になっている欧米の年金資産運用の世界(1989~93米国15.92%、英国16.68%、日本2.41%)に対して、何故日本だけが最近のように5.5%さえも(平成8年度までの基金では、年金給付も資産の積立水準の検証も全基金一律に5.5%と規定されている)達成出来ないのか。出来ない部分は、基レベルの心性に始まる人的体制の未整備、ぬるま湯環境による切磋琢磨の欠如、規制によるローリターン・ハイコストの構造化、護送船団方式による幼稚園レベルの金融インフラ、プロといわれる運用機関の能力の立ち遅れ、日本一局集中投資のハイリスク認識と世界発のグローバル・スタンダードからの視点の欠如等々によるものと考えられます。

それとも、事業主と加入員の艱難辛苦の結晶である年金資産の金融資本としての社会的価値というものは、年率2、3%程度のものなのでしょうか。あるいは、或る大学の故人となられた経済学部教授が言いましたように、その年次のGDPが客観的な数値になるのでしょうか。又は、「10年物国債流通利回り」等が妥当な指標になるのでしょうか。

問題の分析も学問的な論定もさておいて、年金基金は今、直ちに「稼ぎださなければ」全てが始まらないのです。稼ぎだすために必要なのは、現在のように資産運用をめぐる状況が混乱している場面で、ディフェンシブな農耕的取組み(得てして市場環境のせいにし、全てを太陽が支配しているという)より、先手、先手と撃って出る狩猟的取組みの試行錯誤場面での解決能力に期待する方が現実的な対応ではないかと考えられます。

その意味で、「ディフェンスが最大の攻撃」というよく耳にするセオリーは理論臭が強すぎ、それは体系が完成している世界での保守感覚ではないでしょうか。あるいは、何もしない群れの発想の隠れ蓑になっていないでしょうか。それとも、こういう考え方は「経験不足の青二才奴!」と、お叱りを受けるのでしょうか。

仮にそうではあっても、資産運用という未経験ゾーンに立ち入るのは日本全体がそもそもそういう世界を承知していないのですから、国民全体が経験不足の青二才なのです。そのような世界に立ち向かうのにいきなりのアッパーカットを繰り出すような賭けは、晴れる日もあれば雨の日もあるのですから、そのようなアッパーを繰り出すような「投機」は余りにハイリスクです。まず、ジャブでさぐりを入れるのが勝者の常道でありましょう。ボクシングでは、ジャブが世界を制覇するといいます。明大ラクビー部のように、常に「まえへ!」というところもあり、少年野球ロッキーズ(? 後述)のように、「打て、打て!」の大合唱をチームカラーにするところもあります。

つまるところ、戦う年金基金、攻めの年金基金、<ジャブかましの年金基金>が、この<未曾有な事態>に対する年金基金のポリシーとならなければ、世情噂されているように何もしない常務理事や学識経験監事の馘首が今以上に蔓延することになりましょうし、解散基金が続出することになりましょう。今のままではとてもとても日本版ビック・バンさえ乗り越えられないでしょう。

要するに、<未曾有な事態>に対して<基金経営の中心戦略は年金資産運用の効率化>に尽きると見つけました。

以上申してきたような背景の上で、筆者はこの『ペンションファンド・マネジメント』(当初のタイトル)を書いてみたいと考え、それも単なる学術書や研究書の類(それは他の専門家の仕事)ではなく、読者が直接関わりたくなるような、何らかの刺激、ちょっとしたヒントが得られるようなキラキラしたものにしたいと考えています。そうであれば、抽象され整理された決定版ではなく、ドロドロした原石、素材の提供ということになりましょう。それも、「真っ赤な炭火を直接わし掴みにするようなそんな生臭い術」(拙著『情緒の力業』あとがき。近代文藝社 1995年)を使わず、曖昧さを含んで揺れながら進行して、論理的不整合(或る種の人々に言わせますと最大のミス)など恐れないし、朝令暮改(或る種の人々にいわせると最大の信義違反)など朝飯前のこととするような、遊び(日本語の真の意味での深さ・幅・奥行き・含蓄)の、ブレのある、ブレイクスルーな仕掛けのあるものにしたいものです。このため、論理的整合性を求める人や頭脳明晰を自負する人には清濁合わせ飲むご自身の包容力の大きさを示して頂きたいですし、結論の無い宙ぶらりんのまま放り置かれる孤独と忍耐を経験してもらいたいとお願いします。

恐らく、「厚生年金基金」そのものの実像がまだまだ定まらず、概念の拡張作業(資産運用の低迷が定着してから研究・開発・規制撤廃等が着実に展開し、資産運用方法の合理化、行政手法の変換、時価会計への移行、数理基準の改正、支払い保証制度の充実、運用評価体制の確立、受託者責任のガイドライン制定、情報開示の姿勢等が日本経済の金融危機・日本版ビック・バンを背景に進められている)を続けているのであって、試行錯誤の連続による「叩き」の真最中なのですから、論理的整合性を求める人や頭脳明晰を自負する人向けに、お手軽に把握できるようにはなっていないのです。

要するに、これを書くのに筆者自身が前著で経験しました論理的不整合や朝令暮改を遠目に意識しながら苦しむなどということは一切したくありません。ましてや、チィベートのような議論は望んでもいません。この本を書くことが楽しみ! 50代半ばのたった今を夢中になって生きたい、書きたい、熱中したい! その結果、おもしろく、熱気のある本が出来たら幸いであります。

今朝も、我が家の坪庭に生え育った辛夷(こぶし)の青々とした葉揺れの向こうの朝まだき淡い空が、光り輝き始めました。ただ、そこに日々の営みは繰り広げられてはいますが、意味を知る者には、それは人の生の深みと厚みと流れがギリシャの蜂蜜のような濃厚な味わいを秘めて壮大な人生の絵図となって展開されています。

そうそう、本川達雄東京工業大学教授の「歌う生物学」(平成8年7月16日朝日新聞夕刊:私空間)のような発想が素晴らしい。

教授曰く、

「講義で歌をうたっています。科目は大学一年生の生物学。講義の最後にまとめの歌をうたいます。(……)それにしても科学に歌とはねぇという意見もあります。科学は論理を重視するもの、歌は情緒やイメージが主体のものですから相性が良いようには見えないでしょう。でも私は科学教育にもイメージが必要だと考えています。(……)論理を理解した上で、さらにそれが何を意味しているのかというイメージが湧(わ)いた時に、本当に分かった! という気になるものです。

イメージが湧く教育をしなければなりません。言葉でイメージといえば詩。それに曲をつければ覚えやすくなります。だから歌う生物学なのです。」

筆者にも「歌うペンションファンド」が出来れば良いのですが、世の中そうそううまくは行きません。筆者に出来ることといえば、基金事務所から20数年の基金業務現場の地虫のような声を発することだけ。それも、筆者自身が基金業務について特別な能力も教育も受けていませんド素人であり、ただ母体企業に採用された理由が社会保険担当者の補充というご縁であっただけなのです。そういう現場の地虫のような声を発するに際し、ご理解を頂きたく私事に渡ることを申せば、高校は夜間の電気科、大学は哲学科、社会は基金「科」(?)、そしてその間のプライベートな研究が『情緒の力業』、そう、それに地域ボランティア活動としての少年野球のコーチという、総じていえば少々金融業風に「3部リーグ」的な基金に対する経歴であり、基金業務に関係する法律も経済学も年金数理も、更に資産運用も基金経営にもまったくのド素人なのです。

しかし、20数年も同じことに従事させて貰えたということは大変有り難いことであり、母体企業ABC㈱でもゼネラリストの多様な経験が尊重され単身赴任が勲章となっている中で、筆者は「異物」扱いされていますが、他に使いようがないからと基金の代々の上司始め母体企業の役員の配慮を頂いてきました。20数年も同じことをやっていれば、他の部門とは違うその世界独自な経験は誰でもするし当然なことですけれど、幸い事業の継続的な展開を維持出来たために貴重な基金業務の経験を数多くさせて頂いております。

ちなみに申せば、①代行型から加算型への移行、②業務委託Ⅱ型からⅠA型への移行、③単独設立から連合型への移行、④業務委託指定法人の採用に伴う総幹事離れ、⑤資産運用評価会社の採用、⑥外資系運用機関の採用、⑦手作り広報誌の定期発行、⑧年金ライフプランセミナーの開催、⑨シニアーズクラブの設立等々、基金のフレーム・ワークを大きく変え、年金支払団体としての基金の基盤整備の一部を達成出来たかと考えています。

この間、①理事長6人・天下り常務理事2人プロパー常務理事2人の下での事業展開、②単独連合厚生年金基金連絡協議会等での委員会活動、③厚生年金基金連合会の資産運用講座に10回連続出席、④平成2年の基金連合会主催15日間のヨーロッパ資産運用調査に参加、⑤四大證券会社の年金セミナーへの参加、⑥20社程の外資系運用機関年金プレゼンテーションへの参加、⑦私家版「厚生年金基金25年のノウハウ」作成、⑧日本公社債研究所主催青山護横浜国立大学教授の「現代投資理論研究会」、企業年金研究所主催「年金経営問題研究会」等への参加、それに平成時代になってからの⑨金融関係読書800冊程……等々の経験をさせて頂いています。それに、頂いた名刺が200枚ほどになる外資系金融機関の方々の資産運用ノウハウの教示の数々です。

これだけの経歴と経験で、ただ20年来基金業務に携わってきただけのベテランというだけで、世間一般のゼネラリストのような大所高所の客観性(?)はなく、自ずと現場の地虫のようなドメスティックな声にもなるというものです。

「厚生年金基金」(ペンションファンド)というイメージを攻めの厚生年金基金、<ジャブかましの厚生年金基金>という切り口で読者の皆さんに感得して頂くために、筆者は本書の構成を本論の3章構成の他に、本論を遮るかのように資産運用文化の精華と言える語句と、或る少年野球チームの物語をジャブの繰り出しのように散りばめて、アメーバー状にうごめく相関関係の増幅の末に、読者それぞれの「厚生年金基金」(ペンションファンド)が、本川教授のいうようにイメージとして確立されるようにしたいと考えています。

長い間、「基金農協論」といわれるほどであった厚生年金基金は「お任せ運営」でしたが、<ジャブかましの厚生年金基金>という無数の切磋琢磨の試行錯誤なジャブを次から次へと繰り出して着実に「基金経営」に脱皮すべきではないかと考えています。行政風な「お任せ運営」から金融子会社風な「基金経営」にキャッチ・アップを計る時期になったということでしょう。

とはいえ、組織の中で現実を消化し未来を実現するのは日々の営為の積算しか方法はないでしょう。一発ホールイン・ワンは事務所では出来ません。そうではあっても、ブレイクスルーが実現するのも、その前段に無数・膨大なジャブかましがあっての上です。実は、そのひとつひとつのジャブかましのインパクトの瞬間に、強烈なアッパーの未来が既に成就しているのを承知するのは、勝者の手が高々と上げられた時です。要するに、「今」は既に「未来」を含んでいるのです。「ボールの行方は、フォロースルーに聞いてくれ!」

「金融市場は直線的ではない。本書の構成もそうである。」と、グレゴリー・J・ミルマンは『ヴァンダルの王冠―国際金融帝国の敗退』(渡辺靖訳・共同通信社・1996年)の「読者への言葉」で述べています。金融革命の解説には金融革命の実態に即した論理が必要でしょうと示唆し、「このように、章の番号は順列数をとっているが、読者は直線的な順序に縛られて読む必要はない。話の全体を読み取るには、本書に登場する多くのさまざまな人物や出来事を考慮に入れなければならない。それは、新国際金融システムへの参加者それぞれが相互に相手の行動の文脈を提供しているからである。本書の各章もまたそのような構成となっている。」と、ミルマンはいいます。

筆者の考えは多少違っております。論述の直線をあえて直接関係の無い事柄で遮り、揺さぶりをかけ、結論の無い宙ぶらりんを仕掛けて、まず読者の方向感覚を奪います。その上に、更に数多くの文脈の異なる材料を提供して、読者の交響感覚を刺激します。そうして、或る時、突然に、見知らぬ街で方向感覚が失われている時に風景全体がガラガラと音を立てて廻り、方角がどっかりと座るときの、その生理的揺り戻しのようなものを読者に感得してもらえたらと考えています。それには時間がかかります。読後数年を要するかもしれません。いつまでも、イメージが固まらないかも知れません。それを避けるためにも無数のジャブが必要です。非難・中傷をものともしない面の皮の厚さが必要ですし、無限の熱意・熱中が不可欠です。人の半生をかけた情熱的な関わりが必要でしょう。

はたして、そんな詐欺師のような手が読者に通じるのでしょうか。

早速、直接関係の無い引用を一つ。

右に揺れ左に揺れ戻りつつ展開する思惟の流れに、人はしばしば路を見失う。

要するに、一見単純な論理的構成にもかかわらず、『大乗起信論』の思惟形態は、直線的ではないのだ。だからこのような思考展開の行き方を、もし我々が一方向的な直線に引き伸ばして読むとすれば、『大乗起信論』の思想は自己矛盾だらけの思想、ということにもなりかねないだろう。

井筒俊彦『意識の形而上学』―「大乗起信論」の哲学 中央公論社 1993年

(平成8年6月5日起稿)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます