新交響楽団(現・N響)の機関誌『フィルハーモニー』1937年5月号を古本屋で100円で買ってきました。

↑ペトルーシュカ日本初演(演奏会形式)の様子が載っています。

Wikipediaの記述を裏付けるように1937年4月21日、日比谷公会堂。

第178回定期、指揮はローゼンシュトック。

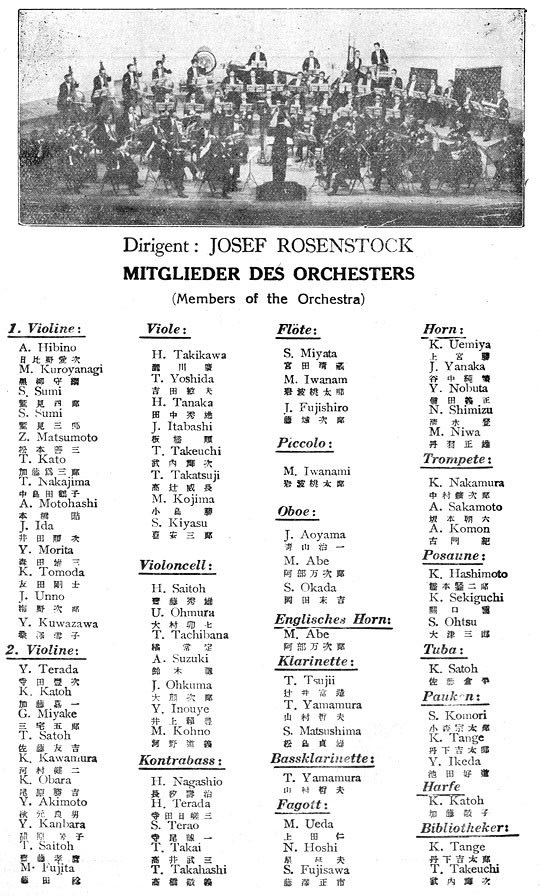

参考として同じ5月号と、若干メンバーが異なる4ヵ月前の新響のメンバー表を載せます。コンマスは日比野愛次。チェロに斎藤秀雄、ファゴットに上田仁(まさし)。

↑ 1937年5月号。

↑ 1937年1月号

↑ 1月号より。ローゼンシュトック、若っ。上から二つ目はファウスト交響曲上演の様子だそうです。

。。。戦前に火の鳥とハルサイの真ん中に位置する難曲を初演したローゼンシュトックと新響、先進的だと思います。

ザックリとした記事になってしまいました。情報を追加していきます。

それにしてもこの時代にペトルーシュカ(当たり前ですが'11年オリジナル版)を手掛けたローゼンシュトックの意欲は凄いことですね。火の鳥も春の祭典も本邦初演は戦後なのですから。

また先日話題にした柴田南雄氏の著作にあったのですが、同じく戦前にクラウス・プリングスハイム指揮のマーラー6番に接したことが、氏が作曲の道を志す大きなきっかけになったと。不幸にも祖国を追われて日本へと身を寄せざるを得なかった先人たちの功績が、一愛好家に過ぎないとは言うものの今日の我々にとっての礎となっていることを思うとあだや疎かにはという気持ちになりますね。

ところで'90年代のNHKBS1で、ほぼ毎時ごと「ニュースに見る昔の日本」なるミニ帯番組がありました。その当日と同じ日付の'50年前後のニュース映画をダイジェストでそのままオンエアしていたのですが、まず定番だったのが「今週の東京裁判」コーナーで、バックはお馴染みストコフスキー編のトッカータとフーガニ短調でした。時代からしてディズニー「ファンタジア」のサントラと思われたのですが、それ以外に多用されていたのが驚いたことにストラヴィンスキーの三大バレエやダフニスとクロエだったのです。いずれも初演から四十年足らずですし録音もまだまだ少なかったバリバリの現代音楽ですから、当時のニュース映画スタッフの進取の気性というかやけっぱち(?)な意欲には感心させられました(笑)。

> 火の鳥も春の祭典も本邦初演は戦後

そうなんですか!自分は有名な楽曲の日本初演情報に興味を持っていますが、わかりやすく、かつ日本人好みと思われる「火の鳥」より先にペトルーシュカが本邦初演されていたことは予想外でした。それにしてもよく当時の新響は演奏できたと思います。録音があったら聴いてみたい。

> 不幸にも祖国を追われて日本へと身を寄せざるを得なかった先人たちの功績

間違いなく、現在の日本のクラシック音楽演奏家、愛好家に大きな影響を与えてくださっていますよね。主にユダヤ系ということで祖国を追われた音楽家、そして皮肉にも戦中ナチに加担していたと見做され国を離れ日本で活躍された音楽家sさんたちには感謝の気持ちでいっぱいです。

ちなみにこのブログに載せたブルーノ・ワルターの写真

https://blog.goo.ne.jp/hirochan1990/e/1a6b189c915b25967afc9b417d497a57

と同じものが後年他の雑誌に載っていたところワルターの顔にボカシが施されているのを発見したときは嫌な気分に。三国同盟締結直後の記事だったと思います。

> 当時のニュース映画スタッフの進取の気性というかやけっぱち(?)な意欲

自分も古いモノが好きなのでその種の映像をときどき見ますけど自分はショスタコーヴィチ5番の、特に第4楽章冒頭が頻繁に使われていると感じました。共産主義への憧れの一端か??

Edipo Reさま、またよろしくお願い致します!

それはともかく、ワルターの顔にボカシとはそういう時代とはいえ何とも。終戦間際にはローゼンシュトックやプリングスハイムも敵性外国人として軟禁状態だったそうですから…。

ところでその古いニュース映画で'49年の山田和男(当時)指揮マーラー8番の本邦初演の様子も観ました。「一千人の交響曲、初演さる!」とタイトルが付いていましたが、柴田南雄氏もヤマカズ氏の獅子奮迅振りに感嘆したと書いておられました。YouTubeにあるかと存じます。

またいささか話がずれますが、ショスタコーヴィチ5番で思い出すのはニュース映画もでしたが'58年から主に関西ローカルで永らくオンエアされていた「部長刑事」なるドラマのオープニングでやはり終楽章冒頭が使われていました。と言っても関東ではかなり後にひっそりとしか放送されなかったので東京人としては後付けの記憶なのですが、関西のクラシックファンには常識だったかも。

また'63年の記念すべき「鉄腕アトム」第1回で、長官の天馬博士のトップダウンで後にアトムとなるロボットの製作にてんやわんやの科学省内の場面のバックに5番の第1楽章展開部(行進曲調の部分)が。あと天馬博士がたった一人でアトムに命を吹き込むシーンでは、キーボードを操作する博士のバックでベートーヴェン第5冒頭というベタさですが、直後アトムが眼を開きゆっくり動き始めるバックには「ローエングリン」第1幕前奏曲!これは素晴らしい効果でした。

それにしてもまだショスタコーヴィチ存命だったのにかくも堂々と使われていたのはまだまだ日本全体が左側を向いていたせいなのか、それともクレムリンのゆるやかなプロパガンダの一環だったのか。今昔の感はありますが…。

例によってとりとめのない話を長々と失礼しました。

グレの歌は自分もブーレーズのCDが最初だったと思います。やたら長ったらしいし何しろ自分も日本人のクラシックファンの多くが疾患している「声楽曲アレルギー」でしたのでちょっと耐えられませんでした。

それが多少なりとも合唱をやり始めた今では人の声こそが最高の楽器で、声楽ナシの音楽は少し物足りないと思うに至った始末です。

> 隣席のアメリカ人は1st.Vn.奏者のご亭主とのことでしたが、後半ほぼ爆睡でした(笑)。

笑!なんか東洋人としては安心できるエピソードですね。

> '49年の山田和男(当時)指揮マーラー8番の本邦初演の様子

YouTubeで初めて見ました。第1部のエンディング。終戦から4年しか経過していないのになんとパワフルなことなんでしょうか。日本人ってすごいって感動しました。

アニメや「部長刑事」(知りませんでした)に使われているクラシック曲についての面白いお話もありがとうございました。研究する余地がありますね!

自分のこのブログ、なかなか更新できずにおりますがEdipo Reさま、またよろしくお願いいたします!