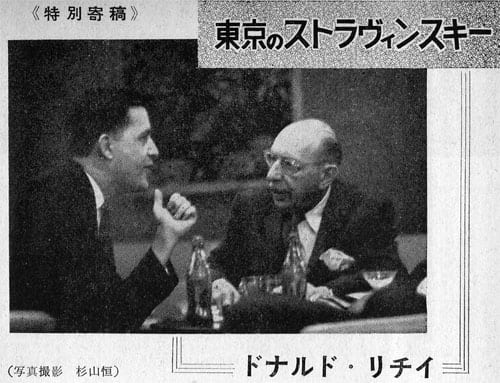

「音楽芸術」昭和34年7月号に、日本文化の海外紹介に貢献したドナルド・リチー(Donald Richie, 1924-2013)による、「東京のストラヴィンスキー」という特別寄稿(三浦淳史訳)が掲載されています。

この記事によるとストラヴィンスキーと弟子のロバート・クラフトは1959年の来日中に「アサヒ・イヴニング・ニューズ」紙の音楽批評家ヒューウェル・タークイ(Heuwell Tircuit, 1931-2010)と「デイリー・ヨミウリ」紙の音楽批評家ハロルド・クルサーズ(詳細わからず)に招かれ、日本の作曲家による作品の録音をたくさん聴いたそうです。タークイもクルサーズも仕事上からも、かなりの日本通だったようです。

「ストラヴィンスキーとクラフトを驚かしたのは、日本で、黛敏郎の「涅槃交響曲」や諸井【誠でしょうね】のような大規模な管弦楽曲が多少とも演奏されていることだった。(中略)若い作曲家を、尊敬の念をもって遇することにかけては日本は、欧米の大部分の国よりも、はるかに先んじているというのであった。

ストラヴィンスキーらが一番好きになった小品の中には、福島和夫(b.1930)のフルートとピアノのための小曲があった。ストラヴィンスキーは、特に再生されたテープの演奏家である、日本フィルの林さん【林リリ子さんのことか?NMLで1959年録音の”アルト・フルートとピアノのための『エカーグラ』”が聴けます。ピアノは弟(いとこ?調査中)で作曲家の林光。←ストラヴィンスキーが聴いたのはまさにこの録音では?】のフルート演奏を褒めた。そしてこう言い続けた。『だがこれはいい曲だ。実にいい曲だ』

他に感銘を与えた曲は、武満の『弦楽のためのレクイエム』であった。ストラヴィンスキーは、以前の武満との会談を覚えていて、こう言った。『この音楽は実にきびしい(intense)、全くきびしい。このような、きびしい音楽が、あんな、ひどく小柄な男から、生まれるとは。』その点について、タークイ氏は、自ら非常に小柄なストラヴィンスキーに向かって言った。『でも、結局、ストラヴィンスキーさん、あなたも”サークル”【ハルサイの生け贄の踊りのことか】を書かれましたものね。』すると、ストラヴィンスキーは笑った。」

。。。ストラヴィンスキーが武満徹作品を高く評価したことは有名ですが、福島和夫氏のフルートのための小品のこともめっちゃ褒めていたことは知りませんでした。福島作品、もっとよく聴いてみます~