『グラフNHK』昭和41年1月号より、カラー番組「音楽は世界をめぐる」の紹介です。

総合テレビで毎週水曜日午後9時40分から放映。

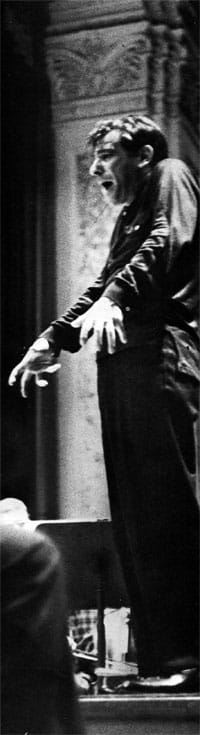

↑ 山田和男指揮東京フィルハーモニー交響楽団。フルートが最前列にきています。

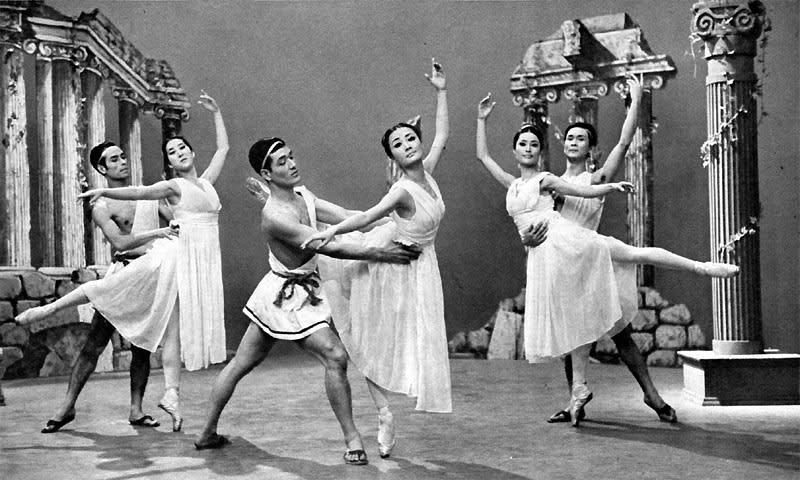

クラシック・バレエ団エトワール。

堀内完ユニーク・バレエ団。

当時のカラーテレビでバレエがどんな感じに映っていたのかは、裏表紙のテレビの広告が参考になります。人工頭脳19型大画面。

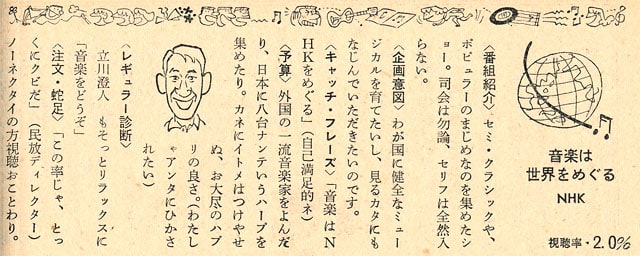

この「音楽は世界をめぐる」はなんとなく、本当のクラシック・ファン向けの番組ではなかったようですね。

ついでながら、現在のNHKではどんどん普通にまじめなクラシック音楽の番組が減ってきてしまいつくづく残念です!

↑ 本当にかなりマジメな内容だったんですね。。。視聴率2%(文芸春秋漫画読本1966年1月号より)

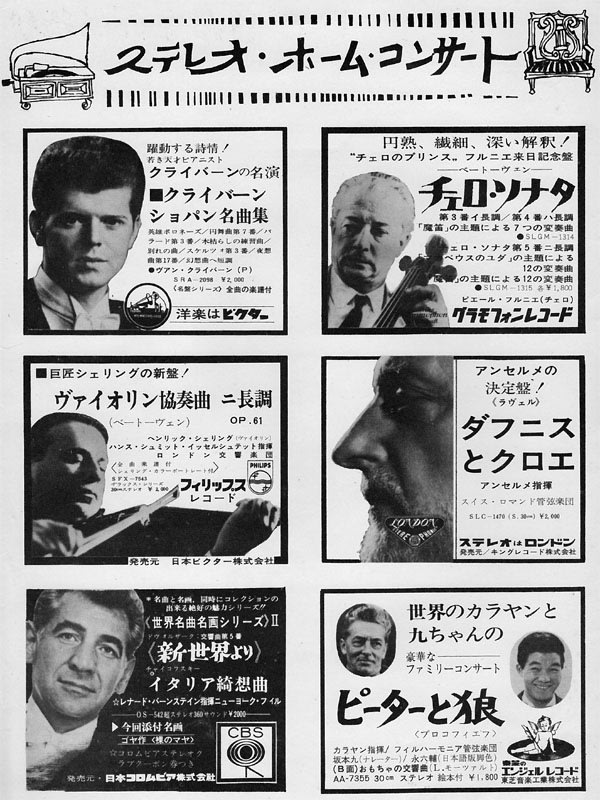

オマケですが、グラフNHK同年同月号に載っていたクラシックのレコードの広告です。みんな生きていた!