竹内睦泰さんの歴史の講座を見ると説明が小さく説明して下さいますから

私レベルにも分かりやすいですね・・・

歴史がグルグル巻きに変更されてますから学び直す必要があります。

沖縄琉球は中国だった!!

偏向内容は世界に発信するが歴史書物は無い!

沖縄に行けば(私は見てませんが)源家の石碑が多々あるらしい。

中国?ハイ終了!

これで嘘だと分かりましたネ!

では何故翁長さん曲げまくるんでしょうかね・・・

小さい頃からダダこねたら何か得がありませんでしたか?

あくまでも私の捉え方ですけど・・・・・

竹内睦泰 鎌倉幕府の成立

【12月21日配信】世界史のはじまり モンゴルを学ぼう! 第9回 「源義経はチンギスハーンになったという話は?」 宮脇淳子 桜林美佐【チャンネルくらら】

|

こっそり辺野古を買っていた「政界9人」とは一体誰なのか?(杉並からの情報発信です) http://www.asyura2.com/10/senkyo81/msg/768.html

昨日(3月5日)の日刊ゲンダイに【辺野古を買っていた「政界9人リスト」が問題化】という記事が掲載されました。 http://gendai.net/news.php?m=view&g=syakai&c=020&no=44905 記事の中のポイントを四つ以下に転載します。 1.「1月の名護市長選では基地移設反対派が当選しましたが、いくら沖縄県民が反対しても移転先は辺野古で決まりでしょう。地移転を当て込んで先行投資している勢力がいるからです」(政界事情通) 2.「沖縄の土地をめぐっては小沢幹事長が購入していることが一部で報じられた。これは資産公開で明らかになっているが、問題は隠れてコッソリ買っている連中だ」 3.「公安当局と防衛庁調査部が秘密裏に調べた結果、辺野古周辺の土地を購入している政界関係者は、小沢氏以外に少なくとも9人いた。当局は購入時期や面積、購入価格など詳細なデータを持っているが、今のところ、この“9人リスト”は封印されている。いずれも別人の名義にしてあったり、間にいくつも業者をカマせるなどして本人の名前が表に出ないよう巧妙にカムフラージュされています」(公安関係者) 4.「問題の「9人リスト」には、守屋と近かった政治家を中心に自民党の防衛族議員がゾロゾロだ。防衛庁長官を経験したNとKとI、官房長官経験者のN、特命大臣として沖縄問題などを担当したT、首相秘書官の立場で官邸を仕切ったIと、自民党だけで計6人。他には、民主党の現職閣僚MとK、国民新党のSの名も挙がっているという」 ▲ “9人リスト”の9人とは具体的には誰なのか? 日刊ゲンダイの記事を元に9人の具体的な名前を調べたブログ記事を見つけました。 ブログ・一夢庵「秘密裏に辺野古土地購入の政界9名リスト」です。 http://www.twitlonger.com/show/ds5q7 このブログ記事によりますと、それぞれの属性とイニシャルに該当する可能性のある政治家は次のとおりです。 ① 防衛庁長官を経験したNとKとI (*3月11日開港予定の茨城空港は通称額賀空港と呼ばれています) K:73代 久間章生 (*小池百合子氏はKですが防衛大臣就任で防衛庁長官ではない) I:69代 石破茂 ② 官房長官経験者のN:66代 中川秀直、63代 野中広務 ③ 特命大臣として沖縄問題などを担当したT:安倍内閣の高市早苗 ④ 首相秘書官の立場で官邸を仕切ったI:小泉内閣の飯島勲首相秘書官 ⑤ 民主党の現職閣僚MとK M:前原誠司 K:菅直人、川端達夫、北澤俊美 ⑥ 国民新党のS:下地幹郎 下線が引かれた政治家は属性とイニシャルで一人しかいない政治家ですので該当する可能性は極めて高いと思われます。 「辺野古の土地をこっそり買っていた9人」が特定され公表されれば鳩山政権が沖縄県民の民意を裏切って秘密裏に決着しようとしている「辺野古キャンプシュワブ陸上案」は簡単に吹っ飛ぶことになるでしょう。 「草の根ネット」の皆さんは全員で協力してこれら9人を特定して公表しましょう! |

源平合戦の地「一の谷」へ!駆け下りる源義経、そして平敦盛の悲劇に思いを馳せる歴史旅

源氏と平氏の熾烈な戦いの転換点になったとも言えるのが「一の谷の戦い」。

今回は源義経が駆け下りたという伝説のスポットから、平敦盛の悲話にまつわるスポットを訪ねる

歴史旅をご紹介していきます。

須磨の浦は一の谷の戦いが繰り広げられたという古戦場跡

神戸の西に広がる「須磨の浦」。ここは源平の合戦「一の谷の戦い」が繰り広げられた古戦場です。

平安時代後期、「平氏にあらずんば人にあらず」と言って隆盛を極めた平家ですが、清盛亡き後は

その勢いが陰り、後白河法皇は源頼朝と共に平氏追討を企てます。

そして寿永3年から治承8年(1184年)にかけての「一の谷の戦い」が始まります。

源義経が仕掛けたという天下に名高い「逆落し」の急襲で、意表を突かれた平氏は海へと敗走。

その後は屋島、壇ノ浦と滅亡に向かって加速する、歴史の転換点と言われた戦いです。

加えてここは、「平家物語」に語り継がれる「敦盛」の悲劇の地でもありました。

源平合戦の伝説地、「一の谷」を実際に訪れてみる

義経の逆落しの場所の一説と言われる、鉄拐山方向から見た一の谷・須磨の浜辺。実際の「逆落し」の

場所は一の谷説と鵯越道説があり、今もまだ謎のようです。

今回は鉢伏山・旗振山からの分かれ道を右へ行き、一の谷へと歩いて下ってみました。

まさに「逆落し」と言われる通りの断崖が広がっています。よくぞ義経はここを駆け下りたものです。

この一の谷のルートを降りて行くと「須磨浦公園」に出ます。

松が茂る広い公園には「戦の濱」の碑があり、目の前には海が広がっています。

混乱して統率が乱れた平氏は、先を争って海へと逃げ出そうとします。

「敦盛」と「直実」、運命の出会い

戦の先陣を切った源氏の武将「熊谷直実(なおざね)」は、さらに手柄を立てんと磯へ向けて

馬を走らせます。すると鶴の直垂に萌黄匂の鎧、金装飾の太刀という立派な装いの

武者が沖の船に向かっています。

これを見定めた直実は「大将軍と見受ける、見苦しくも敵に後ろを見せるか、引き返しなされ」と

扇を上げて招きます。武者が歩みを止めて戻ろうとしたその瞬間、直実は馬を寄せてむんずと組み、

二人共にどうっと馬から落ちていく。

直実は押さえて首を取らんと兜を押し上げると、そこには我が子と同じ

16、17歳の年頃の容姿秀麗な若武者の姿があった。

そして直実はその姿を見てためらい、太刀を持つ手が止まります。

その品格のある姿に驚き、直実は問います。「いかなる方であるか、お名乗りください、

お助けいたしましょう」。敦盛はその慇懃無礼な物言いに対して、逆に「なんじは誰ぞ」と返す。

そして直実は「さほどのものではないが、武蔵の国の熊谷次郎直実なり」と名乗る。

さらに敦盛は「それでは(私は)お前には名乗らぬぞ。汝の(手柄の)ためにはよい敵(かたき)で

あろうぞ。首を取って人に聞いてみよ。見知っているはずだ」と切り返す。

その若武者の毅然とした態度に直実は「見事な武将だが、既に戦の大勢は決している」と迷っていると、

既に後ろには味方の軍勢が迫ってきていました。

そして直実は涙を抑えて言います。「助け参らせんと存ずるが、軍兵が迫っている。

人手に渡すよりは直実が手にかけ参らせる。後の御孝養(供養)をつかまつる」。

敦盛はただ「はやく首を取れ!」とだけを叫ぶ。そして直実は心が乱れながらも首を取る。

「弓矢をもって戦う身であることが悔やまれる。

武士でなければこんな辛い目に合うこともなかったろうに」と嘆き、袖に顔を押し当てて泣き続けた。

しばらくして、腰の錦の袋に入った一本の笛を見つけ、

「明け方に笛を吹いていたのはこの人だったのか」と気づく。

源氏の大将九郎「義経」に見参して次第を話す。その笛を見た人は、

戦いの場にも笛を持つという凛とした高雅さに心を打たれ、涙を流さないものはいなかったと言います。

(平家物語巻第九「敦盛の最後」のくだりより)

義経腰掛けの松、敦盛の首塚へ

※写真は義経が腰かけて敦盛の首実検をしたとされる「義経腰掛けの松」

※写真は須磨寺に伝わる「敦盛の首塚」

※写真は須磨寺宝物館、敦盛遺愛の「青葉の笛」

敦盛の悲哀、そして世の無常を儚く思う直実

平家の一門は我先にと海へ逃げ出します。

その姿を見て心穏やかではない敦盛は、水際で状況の決断ができずにためらう。

その時、直実の「見苦しくも敵に後ろをみせるのか」の一言で自尊心を取り戻し、覚悟を決めます。

平和であれば笛の名手として穏やかに暮らせたものが、戦乱の時代はそれを許さず、

非情な戦いで若い命を散らす。逃げを知らない純真さゆえの悲哀が世の共感を誘うのでしょう。

直実は先陣争いをするほどの百戦錬磨の武将です。手柄にしようと思ったその武将が、

我が子と同じ年端もいかない少年であり、顔を見て思わず親の気持ちになってしまって気おくれする。

こんな若い少年を殺してしまわねばならない世の無常と儚さ、虚しさに心が揺れます。

そして直実はその後出家し、蓮生法師と名乗る事になります。

※写真は敦盛ゆかりの須磨寺(上野山福祥寺)。仁和2年(886年)、光孝天皇の勅命により、

聞鏡上人が開基したという古刹

敦盛の亡霊が直実の前に現れる

敦盛と直実の話には後日談があります。

出家して蓮生法師となった直実は、敦盛の菩薩を弔うために一の谷を訪れます。

するとどこからか懐かしい笛の音が聞こえてきます。

それは敦盛の化身であり、「十念(読経)を授けてほしい」と言い出します。

その通りに夜を徹して敦盛の菩薩を弔っていると、目の前に敦盛の亡霊が現れ、

「前世の因果に及んで、その苦しみを晴らすためにやって来た」と話します。

そして蓮生法師は「絶やさずに弔えた念仏の功徳で何の因果もなく、成仏して悟りを得る縁となります」と

言う。敦盛の亡霊は蓮生法師の供養で成仏できることを喜び、

「(直実とは)もう敵ではなく今は仏法の友である」と悟り、

極楽の同じ蓮に生まれ変わることを喜びつつ、姿を消していきます。

(能「敦盛」より)

織田信長も好んで舞った「敦盛」

「人間五十年、下天の内を比ぶれば、夢幻の如くなり。

一度生を受け、滅せぬ者のあるべきか」(人の世の50年は、下天の長さに比べれば短くて、

夢か幻のようなものだ。この世に生を受けて滅びないものはない)

織田信長が好んだこのフレーズは、幸若舞の「敦盛」の一節です。その無常観に共感して何度も

演じたと言われ、桶狭間の戦いの前にも「敦盛」を舞って出陣したという話は有名です。

春は桜が美しい須磨浦公園から敦盛塚へ

須磨浦公園には3,200本もの桜が植えられ、春はお花見で賑わいます。

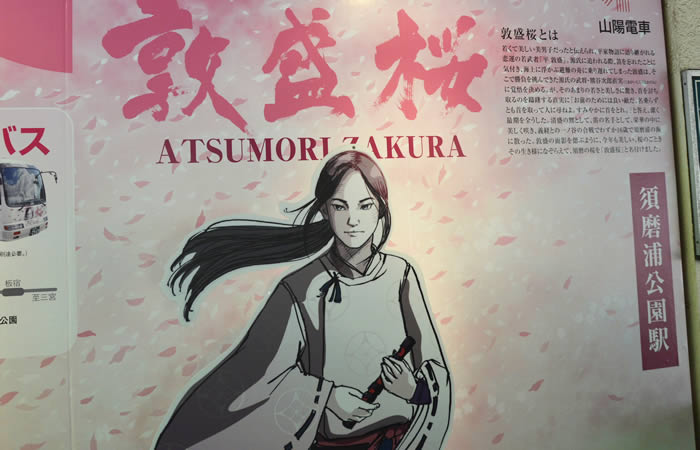

ここでは潔く散った敦盛を桜になぞらえ、「敦盛桜」と呼んで多くの方が親しんでいます。

そして須磨浦公園の西のはずれへと行くと、ここにはひっそりと佇む「敦盛塚」(胴塚)があります。

この敦盛塚は海の方向を向いています。

この海岸の水際まで踏み出していた敦盛を、直実が引き留めます。

その時に歩みを止めて振り返った敦盛の心情はどんなものだったのでしょうか。

穏やかで美しい須磨の海岸、皆さんも一度は訪れ、平家の若武者「敦盛」に思いを

馳せてみてはいかがでしょうか。

今回ご紹介した歴史スポット

名称:須磨浦公園、戦の濱碑、敦盛塚

住所:神戸市須磨区一の谷町5丁目

アクセス:山陽電車須磨公園駅前

名称:須磨寺(上野山福祥寺) 、源平の庭、敦盛公墓所(首塚)、義経腰掛けの松他

住所:神戸市須磨区須磨寺町4丁目6-8

アクセス:山陽電車「須磨寺」駅北へ徒歩約5分

名称:一の谷ルート

住所:神戸市須磨区一の谷町

アクセス:須磨浦公園駅~須磨浦ロープウェイ~鉢伏山山頂~旗振山~一の谷坂落とし下り口~安徳帝内裏跡~源平史跡戦の濱碑

![]() 播磨翁

播磨翁

兵庫県の播磨国に在住。ワクワク出来る歴史旅をご紹介できれば幸いです。個人的には謎がありそうなディープな歴史が好きです。