「君は天然色」という歌は知りませんでした。

この連載も、知らない歌が続くかもしれませんね。

家族のなかに病弱・障害を持つ方がいる。大変なご苦労としか思い浮かびません。

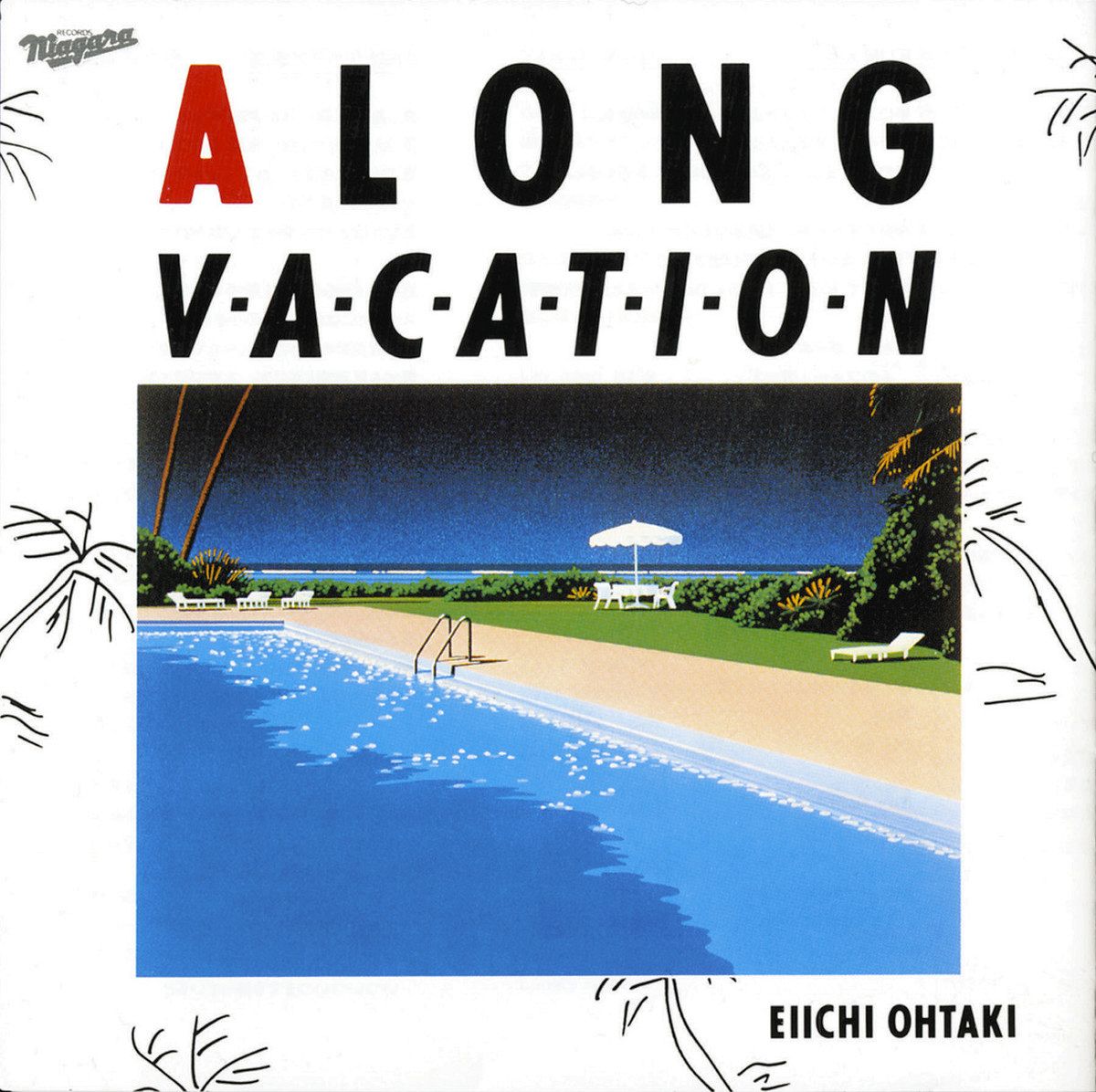

<100年の残響 昭和のうた物語>(4)1981(昭和56)年 「君は天然色」 亡き妹の記憶 色鮮やかに モノクロの街に見た喪失、生命の陰影

宮沢賢治に「永訣(えいけつ)の朝」という詩がある。「けふ(今日)のうちに とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ」という語りかけで始まる。死の際にいる最愛の妹トシへの思いを、雪の情景とともにつづった作品だ。

作詞家松本隆さん(74)がこの詩に初めて触れたのは小学生のときだった。「放課後はよく図書館にこもって、好きだった賢治の『永訣の朝』や『よだかの星』を繰り返し読んでいました」

松本さんにも妹がいた。生まれつき心臓が弱く、兄は小学1年生になった妹のランドセルを代わりに背負い、手を引いて通学したという。「生まれたとき、医者からは『持って半年』と言われたようです。少しでも命を永らえさせたいという思いが家族みんなにありました」

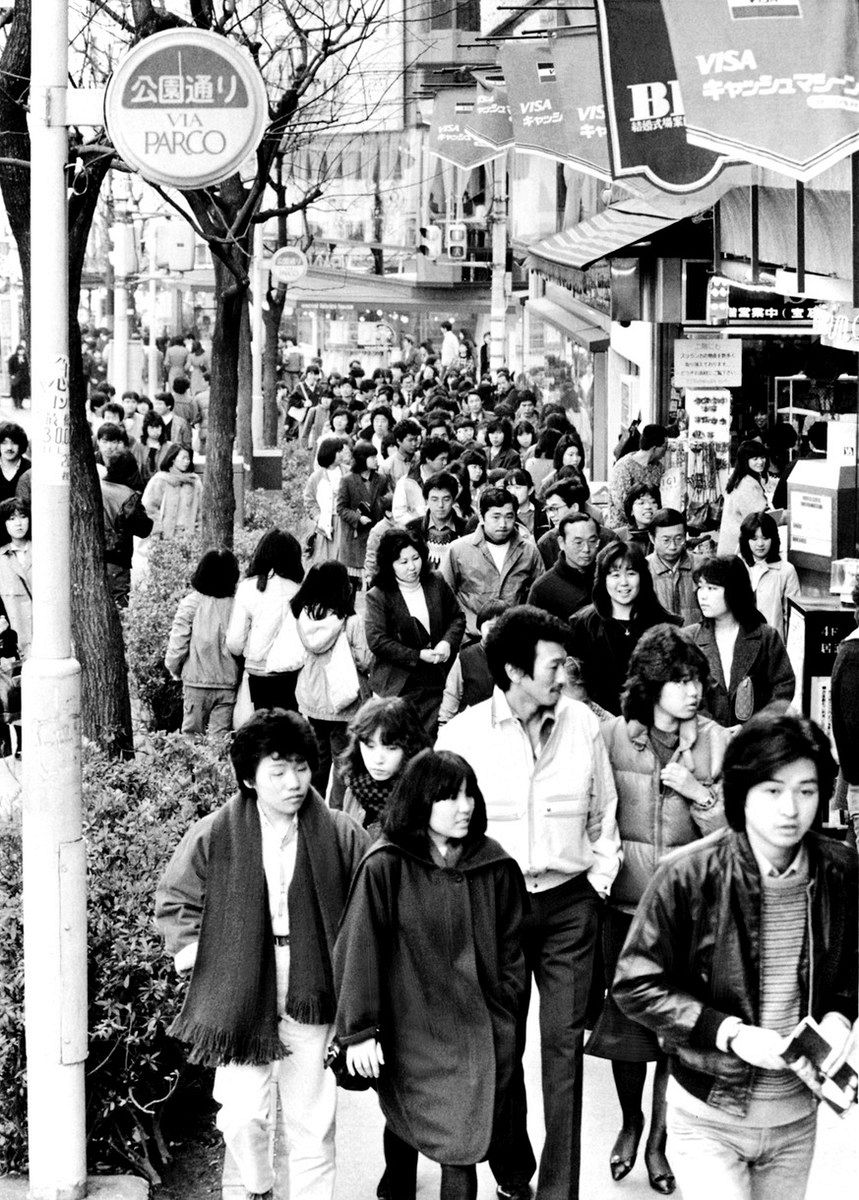

「君は天然色」をレコーディングしたころ、ライブでの大滝詠一さん=1981年撮影

亡くなったのは26歳のときだった。その死が投影された詞が、「君は天然色」だ。大滝詠一さん(1948~2013年)が曲をつけ、1981年にリリースされた。ただ賢治の詩とは異なり、死の影を全く感じさせない。「くちびるつんと尖(とが)らせて…」で始まる詞は、別れの切なさをつづっているが、華やかなメロディーに包まれ、のびやかなラブソングとして響く。

特に、リフレインされる「想(おも)い出はモノクローム 色を点(つ)けてくれ…」はバブル景気に向かう日本社会の高揚感をうかがわせる象徴的なフレーズともなった。しかし、この一節にこそ妹を亡くした松本さんの喪失感が染みこんでいる。

歌が生まれるきっかけは、大滝さんからの作詞依頼だった。2人は、日本語ロックの草分けバンド「はっぴいえんど」時代からの盟友だ。しかし、その時期、松本さんは妹の病が悪化し、看病の最中(さなか)にいた。息を引き取った後もショックが大きく、詞が書ける状況でない。大滝さんは「書けるようになるまで待つ」と言ってくれた。

そんな中で松本さんは不思議な体験をする。「(妹の死の)覚悟はできていたはずなのに、頭の中が真っ白になり、見る景色まで色を失ってしまった。気付いたのは渋谷をぶらり歩いたときです。街が本当に白黒に見える。ショックが深すぎるとそうなるんですよ」

その時の心象風景が「想い出は…」となる。「妹の人生がモノクロの風景でなく、天然色の中で輝き続けてほしい。灰になっても華やいだ色でいてほしい」

松本さんは、この真意を大滝さんも含め、誰にも明かさなかった。思い切り明るい作品に仕上げてほしかったからだ。

「光が強いほど、影は濃くなるでしょう。ゴージャスなサウンドと朗らかな歌声によって、詞に潜んでいる悲しみが逆に際立ってくる。そう考えたんです」

松本さんと親交が深く、「松本隆 言葉の教室」の著作もあるTOKYO FMゼネラルプロデューサーの延江浩さんは、この詞に刻まれた喪失感は、妹の死だけでなく、モノクロに見えた街にも向けられていると解釈している。

「都心生まれの松本さんは、育った家が再開発で壊されているんです。失われた街の思い出を大切に記憶にとどめ、それをみずみずしい言葉にして蘇(よみがえ)らせる。はっぴいえんど時代から、そんな詞が多い。80年代は再開発が一気に進んだ時期で、『君は天然色』にも消えていく風景を慈しむ思いが刻まれていると思う」

詞にはこんなフレーズもある。「過ぎ去った過去(とき)しゃくだけど今より眩(まぶ)しい」

こうした潜在的なメッセージを表現できたのが、大滝さんならではの「湿り気」だと延江さんはみる。「はっぴいえんど」のメンバー4人の中で唯一、都会育ちでなく、岩手県出身。生まれたのは宮沢賢治の出た花巻市の隣の奥州市だ。松本さんは「彼の歌は土の匂いがして、地に根を張った民謡のような湿度豊かな味わいがある」と評価する。「土の匂い」について延江さんは「時の流れに埋没し、置き去りにされたものを伝えていく力強さ」とも捉える。大滝さんが65歳で急逝した今も、その歌声は流れ続ける。

今年は「はっぴいえんど」結成から55周年を迎える。その歴史の中で気になる日付がある。73年の解散コンサート。開かれた9月21日は宮沢賢治の命日に当たる。松本さんに聞くと、「それは偶然ですけどね」と笑われた。

でした。

でした。

【子規365日】■6月21日

十薬(じゅうやく)や何を植ゑても出来ぬ土地 1893(M26)年

夏井いつき【子規365日】朝日文庫

ドクダミ

ドクダミ

《十薬》の俳句

ドクダミの名で知られている。葉茎ともに悪臭がある。薬草。十字形の白い花のようなのは実は苞で、

中央に多数集まって淡黄の穂をなしているのが花である。

・どくだみや真昼の闇に白十字 茅 舎

・黄昏(たそが)れて十薬の花ただ白し 夢 香

・十薬を抜きすてし香につきあたる 汀 女

横田正知編「写真 俳句歳時記 夏」現代教養文庫 より

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます