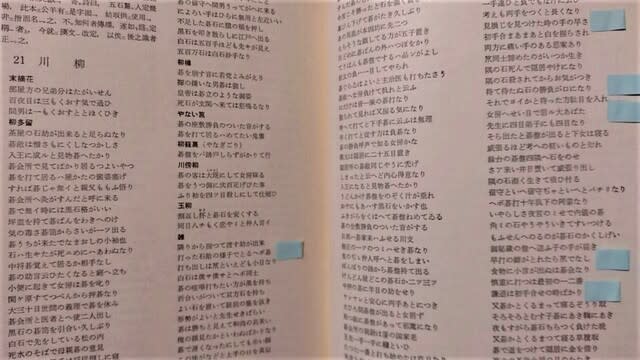

【ザル碁ヘボ碁あるある / いにしえの川柳、狂歌から】

似たような古川柳に

〝一目の負けそこら中かきまわし〟

というのもあります

取った碁石(アゲハマ)は

相手陣地を数える前に

埋めることができます

一つの石で一目減るのですから

〝貴重な捕虜〟は時として

勝敗を左右します

碁笥(碁の入れ物)のフタを裏返しにし、

相手に見えるように置くのが基本マナー

途中の形勢判断の材料となるためです

ところが、

あちこちにバラバラに置かれると

目算をするのに具合が悪いのです

行儀の悪いアマに散見されますが

平成四天王同士のタイトル戦でも

フタに石を置いていたのですが

数え終わった二人が納得できず

座布団をひっくり返したことも

半目勝った方が「半目負け」を覚悟し

半目負けた方が「半目勝ち」と信じていました

両者が目算を間違えていたのです

これはなかなかのビックリでした