第5章 個人と国家

第二次世界大戦後、冷戦下のアジアでは、朝鮮戦争が勃発しました。アメリカ占領下の日本には多数の米軍施設が置かれ、基地を経由して兵士たちが戦場へと送られました。本章では、国家の引いた境界線が女子たちにもたらした現実と、その中で生きる人々の姿や痕跡を見ていきます。

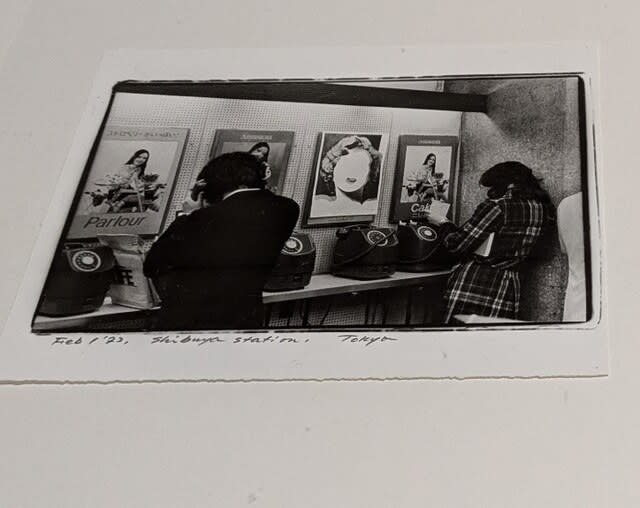

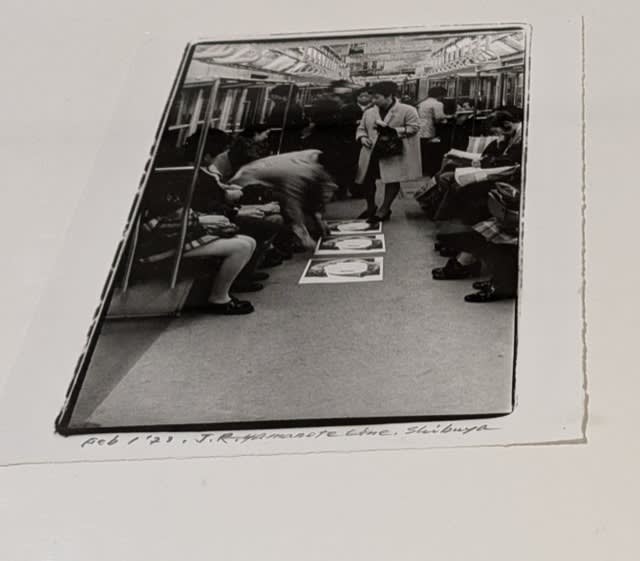

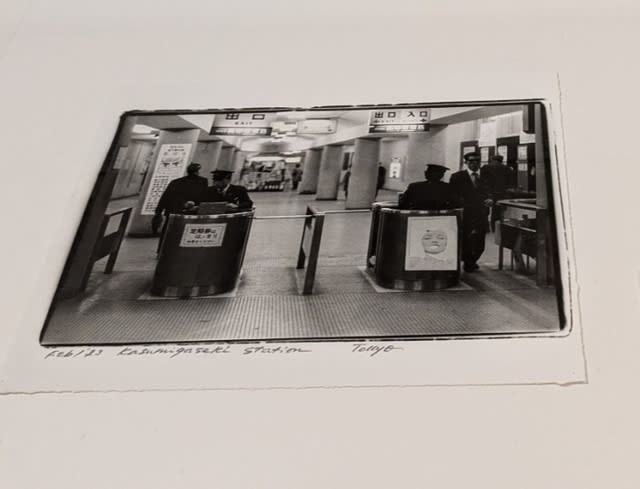

敗戦後、基地の置かれた横須賀には、米軍向けの歓楽街が準備され、そこで働く女子たちが集められました。10代を横須賀で過ごした石内都は、キャバレーやバーなどの立ち並ぶ基地の通りは、「横須賀ではなくアメリカ」であり、衣類手はいけないと聞かされ育ちます。一度横須賀を離れた石内はカメラを

持って基地の近くの街並みを撮影しに戻り、1981年に、通りにあった元キャバレーを会場に写真展を開きました。米兵向けの慰安施設の神奈川県での第一号となった呉楽荘が取り壊される前の様子も撮影しています。

(章解説より抜粋)

この写真はどのように見えるだろうか。離れて撮影した原作の写真を撮影すると、花々が咲いて綺麗に見える。だが、その写真をズームすると

↓

赤い花だと思っていたのは、 こちらはピタリと揃えられた

赤い服を着て白い花を持って プラカード。

手を挙げている女性たち。

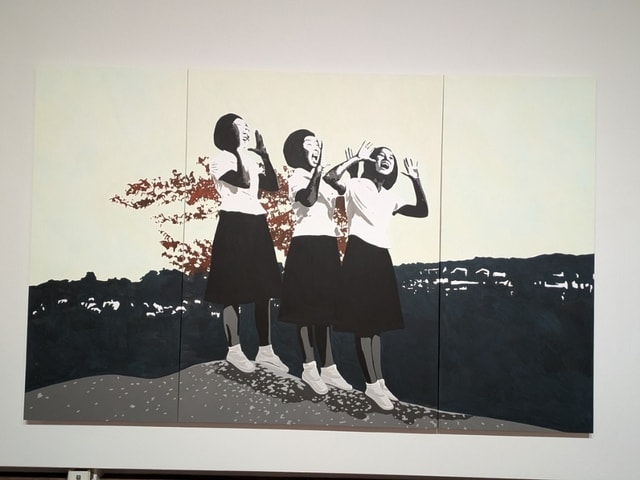

この写真のタイトルは「ピョンヤン」、アンドレス・グルスキーの作品である。昔、テレビのニュースで見た記憶あり?

アンドレス・グルスキーは、2007年に北朝鮮の平壌で行われたアリラン祭を撮影に訪れました。この国家規模のマスゲームを実現するためには数万人の国民が動員されます。グルスキーはスティッチング(画像合成)の技術によって、目を見張るようなスぺクタルを構成する女性たち一人ひとりの顔にピントを合わせ、国家という共同体を形づくる個人の存在を浮かびあがらせています。

(章解説より抜粋)

また、動画なので撮影を控えたが、山城知佳子は沖縄出身。

山城知佳子の多くの初期作品の多くには、自身の姿が登場します。亀甲墓の周りを黒衣で弾みながら踊る姿から一転して、金網で隔たれた土地の回りを淡々と歩く足取りは重く、金網の奥に見える墓の側には近寄ることができません。海岸線を超えて海まで続く有刺鉄線という、ひときわ場違いな「境界線」は、現在まで続く沖縄の困難を物語ります。(章解説より抜粋)

先祖代々の墓が米軍基地の中にある人たちの思いはどこに、、、

そして、撮影が付加な石川真生の作品

沖縄は1972年まで占領下におかれ、基地面積はほとんど変わらず、一部は増設されます。沖縄で生まれ育った石川真生は、米兵を撮影するため、1975年から77年にかけて基地の近くのコザや金武町の黒人向けバーで働きました。しかし、石川のカメラはやがて、同僚である女性たちに惹きつけられるようになります。米兵の男性たちと心を通わせ、働き、逞しく暮らす沖縄の女性たちの写真は、石川から彼女らに捧げられた賛歌です。(章解説より抜粋)

*ぜひ見てほしい。開催後半から作品が交換されている

ルイス・W・ハイン

ルイス・W・ハイン

大阪フェスティバルホールにて

大阪フェスティバルホールにて

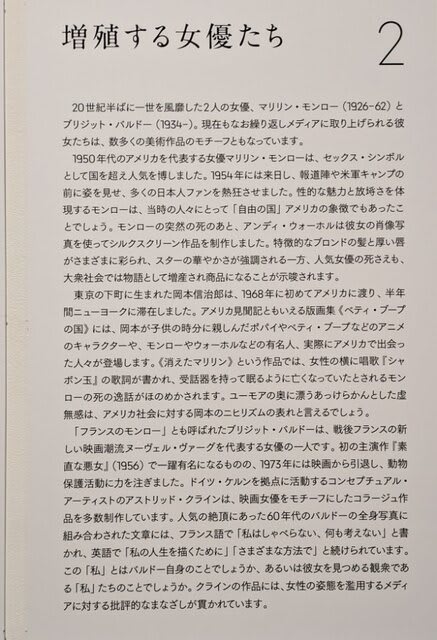

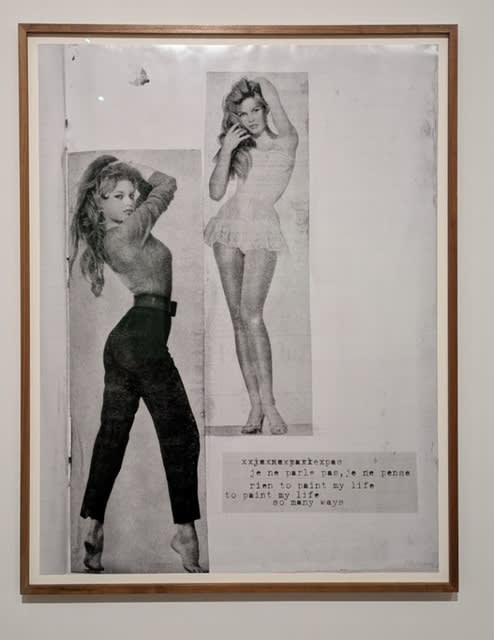

ブリジッド・バルドーの展示からそのまま続く

ブリジッド・バルドーの展示からそのまま続く

→

→

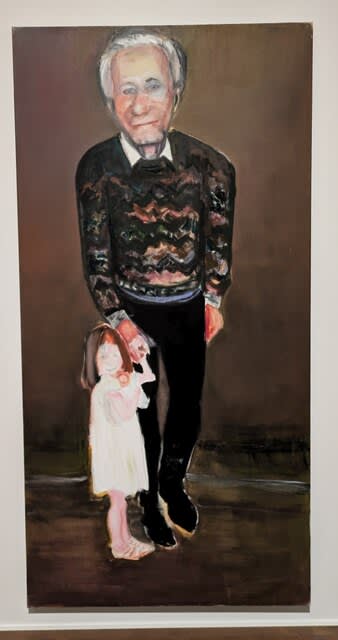

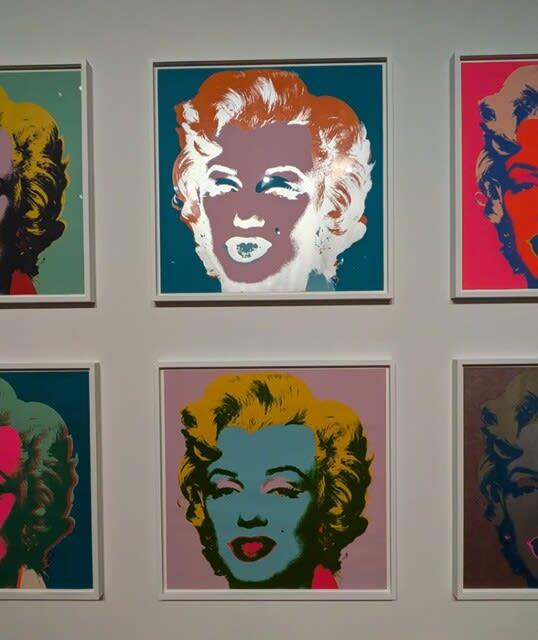

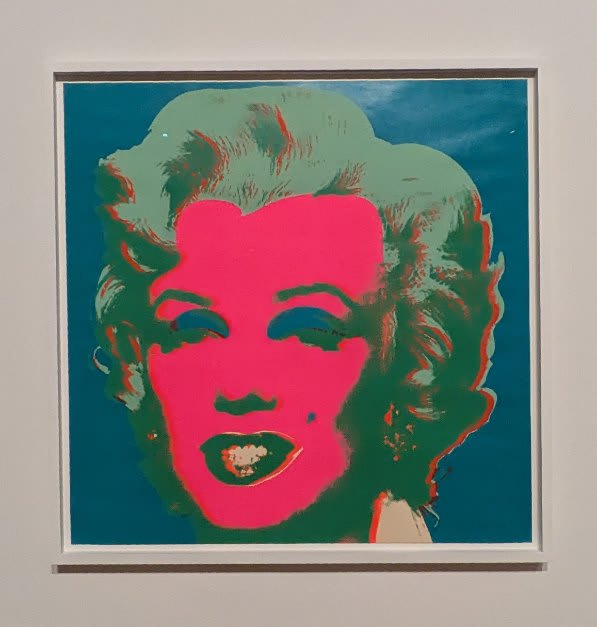

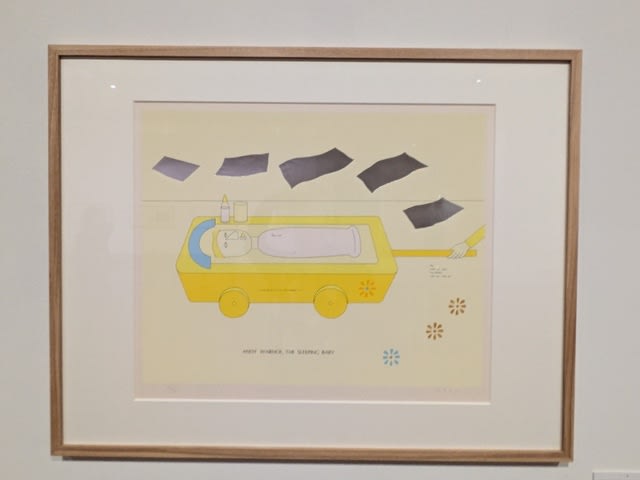

まずは、アンディー・ウォーホルが描くマリリン・モンローから。大量印刷に向いた手法を発見した

まずは、アンディー・ウォーホルが描くマリリン・モンローから。大量印刷に向いた手法を発見した

→文字の部分

→文字の部分

ダーン・ファン・ゴールデン

ダーン・ファン・ゴールデン

→第2章の雰囲気とともにブリジッド・バルドーを

→第2章の雰囲気とともにブリジッド・バルドーを

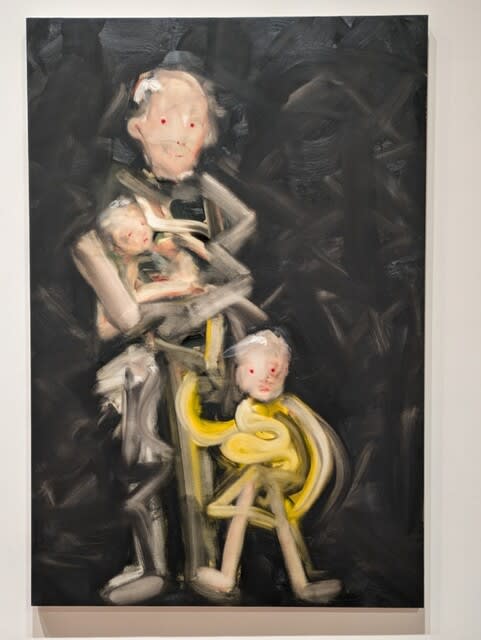

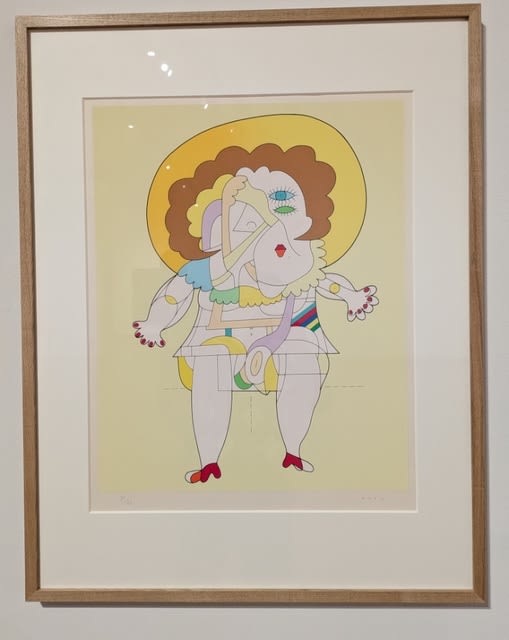

第1章から 女性像の解体と逸脱

第1章から 女性像の解体と逸脱 →

→

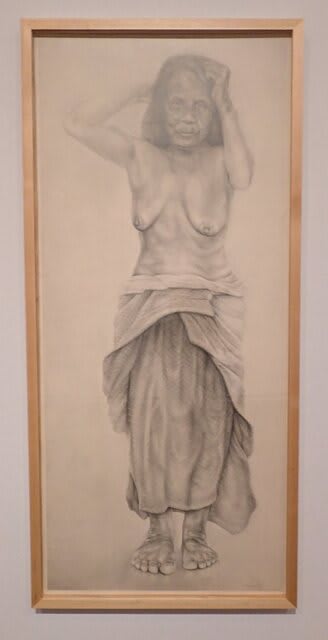

「線表現の可能性」の最終章より

「線表現の可能性」の最終章より

→

→

→

→

スーザン・ローゼンバーグ「ローズ」

スーザン・ローゼンバーグ「ローズ」 線はやがて立体となるということを表現

線はやがて立体となるということを表現

→

→

→

→

→

→

沢居陽子のLine Workがあるが、白い壁に

沢居陽子のLine Workがあるが、白い壁に