まず最初に12月議会の質疑についてお話しなければなりません。12月議会において舞台が丘整備計画については2つの議論がなされました。第一に議案として上程されていた本庁舎・図書館増改築工事にかかわる工事金額の増額についてです。第二に中央公民館や棟に清翔高校を通る道路建設にかかわる問題についてです。

■ 舞台が丘問題は二つあります

この二つの問題は同じ舞台が丘整備事業にかかわる問題ですが分けて考えることが必要です。前者は舞台が丘基本構想によって市民への説明を済ませ工事発注されており、今回増額工事にかかわる契約変更が議案として上程されています。分かりやすくするためにこれを舞台が丘第1期工事と名づけます。

後者はこれから具体的設計に入る中央公民館と現在の図書館(今後は子育て支援センターとして利用される予定です)、そして周辺道路整備としての東御清翔高校の敷地を通過する道路建設の問題です。これを舞台が丘第2期工事と名づけます。

第1期工事は契約変更として12月議会に上程され、論戦の結果議会として採択することに決まりました。

■ 第2期工事の説明責任は市当局にあります

第2期工事はまだ計画の全容が明らかでなく、設計費用や工事費用が議会に上程されたわけではありません。議会として道路を造ったほうがいいとか造らない方がいいとかといった判断が求められたわけでなく、まだ正式に提案されているわけではないのです。一般質問で私を含め数名の議員さんが質問しただけにとどまっています。

ですから第2期工事の計画の全容を市民に明らかにし、その疑問に応えるべきなのは市当局であるのです。お手紙にある「公民館と市役所をつなぐ廊下の建設や、東御清翔高校を通る道路をつくるけいかくなどなんかすっきりと理解出来ない」という疑問に応えるべきなのは議会ではありません。それを提案している市側に対して行われるべきなのです。

以上から第1期工事の増工に伴う契約変更についてご説明をいたします。

■ 第1期工事はなぜ増工となったのでしょうか

この問題については私は昨年の12月10日、

「本庁舎建設工事費が増額になります」で述べていますので詳細はそちらをご覧ください。 ここでは議会での質疑について掲載しておきます。

問 工事の契約の変更内容はどう協議するのか。増えた財源はどうするのか。市民に増工になった部分の説明をしてほしい。

総務部長 契約の変更は双方で協議しそこで金額を決定することになっている。変更の財源は、庁舎と図書館は合併特例債を活用する。市民には説明をする。

問 できるだけあるものを使っていくという方針であったが。途中で思ったより大変だから変更するというのはあってはならない。

総務部長 変更は施工側の理由だ。既存施設を解体する中で思った以上に補修が必要になったこと、一緒にやったほうが効率的である中での増工だ。

副市長 工事をやっていかないとわからない部分が当然ある。

問 今回の工事は建築基準法に基づいて施工したのか。

市長 合併特例債の期限があるスケジュールの中で業者選定をした。事前の予測が足らなかったことに関しては反省している。

問 市が確認申請をしたのはいつか。確認申請許可前の違法工事はないか。指導監督する立場にある行政が違法性のある工事をしていいのか。

総務部長 確認申請は9月16日、許可は9月20日だ。

問 確認申請後の入札なら、今回のような増工が出なくて済んだはずだ。

市長 しっかり精査した中で入札が行われていれば、増工契約変更をしなくて済んだかもしれない。舞台が丘全体の工事費の圧縮に関してしっかり努めていく。

問 工事の必要性の説明責任をきちんとしてほしい。必要な情報を提供してもらわないと正確な判断ができない。

市長 今後予測される事態に関しては、しっかり説明責任を果たしたい。

問 この大型事業に職員が真剣に関わってきたのか。市民目線はどこにあるのか。

市長 許される財政の中で、一生懸命それに努めることが、市民の目線、市民の負託にこたえることだ。

■ 採決の内容についてお知らせします

増額契約について賛成・反対の討論が行われ、その結果契約は承認されました。その際の反対意見、賛成意見の内容は下記の通りです。

反対意見

本工事は耐震補強と利便性を目的に始めた。市は設計業者を多くの実績のある最良の業者としていた。そして最小の費用で最大の効果が得られるように精査し、可能なかぎり事業費の抑制に努めると言ってきた。にもかかわらず1億1700万円もの増額だ。言い訳ばかりで謙虚さがない。市の反省がないまま市民に負担を求めることは市民の納得が得られない。議会として厳しくチェックするべきであり反対する。

賛成意見

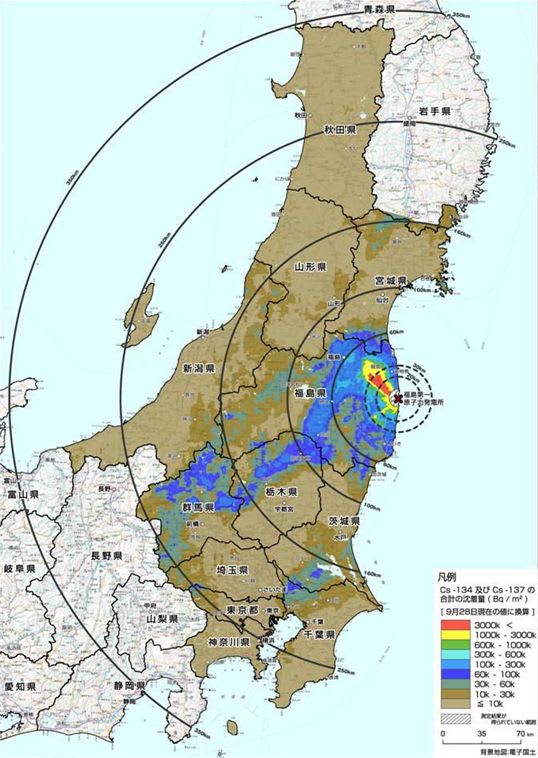

この間の市の対応は極めて遺憾であった。しかし本議案が通らないことがあれば工期に重大な遅延が生ずること、今回の増工が耐震基準を満たすための必要欠くべからざる工事であること、入札を急いだのは東日本大震災の復興需要により、建築資材の逼迫が懸念されていたことなども考慮しなければならない。すでに市側からも深甚な反省の意思表示がなされており、本案件の採決はやむを得ないと判断する。