まず、博多の夜について書くと言っておきながら、

それをナイナイにして「MOONSHINER」のレビューを書くこと…

お許しください。

それはいつか日を改めてということで…

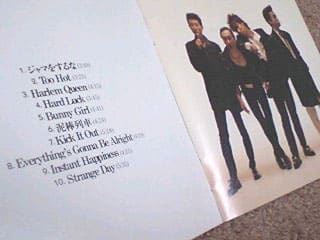

さてさてTHE MODSの新譜「MOONSHINER」がリリースされました。

メンバー自身も今までとはちがうことを言っておりましたが、

オイラ的には間違いなくTHE MODSのアルバムです。

そりゃ音は違う、楽曲の雰囲気は違う、使ってる楽器も違います。

じゃ、何がTHE MODS?

それは音楽に対する姿勢です。

以前、何かのレビューでも書きましたけど、

THE MODSで今現在の“マイブーム”が、

正直すぎるほどに反映されるバンドです。

…あからさまと言っても過言ではないほどに(笑)

オイラはアルバムの初っ端から衝撃でした!

その理由は書きませんけど^^;

この1曲目はある意味、彼らへのオマージュではないでしょうか。

彼らのホームページにも書いてありますよね、

「俺達の血の一部分でもあるブルースやルーツミュージックへのリスペストを

モッズ流儀にROLLし、オレ達自身も存分に楽しめた作品になっている。」

と。まさにその通り。

THE MODSが創る密造酒…。

それはカッコイイことに酔いしれることができる、

ROCKという名の酒。

「これはこの樽で寝かせてみようぜ!」

てな感じで、今まで味わった音楽エッセンスをブチ込んで、

「おお、カッコイイばい!」

てな感じで、ウマイ酒を造り上げた、って感じがする。

その工程をROCK少年のような無垢な表情で、

いちいちテイスティングしながらレコーディングしたような気がする。

そんな彼らの生き生きした様子が目に浮かぶってのは、

彼らを愛して止まないファンなら、極上の幸せだとオイラは思います。

サウンド的なことにもちょっと言及しとこ。

やっぱりTHE MODSってのはメロディーを大切にしてるな、と。

そして森山達也のボーカリストとしての奥深さは圧巻です。

そんないつもとはちょっと違う“美しさ”に隠れがちですが、

これこそ、この「MOONSHINER」の真骨頂ではないかと思うことが…。

それは“空間”です。

オイラはこのアルバムって“空間”を感じることができると思いました。

正直ね、音は“詰まってない”ように聴こえます。

でも、それが絶妙な“間”になってるんです。

よく小説やら文学では「行間を読む」って表現、ありますよね。

このアルバムは

「空間を聴く」

ことができる作品だと思います。

もしよかったら、例えばコードとコードの間とか、

曲の構成と構成の間に耳を傾けてみてください。

何気ないフレットを指が滑る音とか、森やんのブレスとか、

目を閉じると音像が浮かんできて、

ジャケットのような場所でTHE MODSが演奏してるような錯覚を覚えます。

こういう空間を醸し出せるバンドって最強だと思います。

確かな存在感がアルバムに詰まってます。

そしてラストナンバーの「CHRISTMAS TIME」。

曲全体の雰囲気は別物ですが、

あの博多時代の名曲のエッセンスが注入されたこの曲。

やっぱりTHE MODSはTHE MODSなんだな、と妙な感心をしちゃいました。

表面的なことは多少の進化や進歩、成長があれど、

音楽に対する姿勢はやっぱりTHE MODSである。

それを再確認できたアルバムでした。

たぶん、もう何があっても驚かないだろうなぁ、オイラは(笑)

それをナイナイにして「MOONSHINER」のレビューを書くこと…

お許しください。

それはいつか日を改めてということで…

さてさてTHE MODSの新譜「MOONSHINER」がリリースされました。

メンバー自身も今までとはちがうことを言っておりましたが、

オイラ的には間違いなくTHE MODSのアルバムです。

そりゃ音は違う、楽曲の雰囲気は違う、使ってる楽器も違います。

じゃ、何がTHE MODS?

それは音楽に対する姿勢です。

以前、何かのレビューでも書きましたけど、

THE MODSで今現在の“マイブーム”が、

正直すぎるほどに反映されるバンドです。

…あからさまと言っても過言ではないほどに(笑)

オイラはアルバムの初っ端から衝撃でした!

その理由は書きませんけど^^;

この1曲目はある意味、彼らへのオマージュではないでしょうか。

彼らのホームページにも書いてありますよね、

「俺達の血の一部分でもあるブルースやルーツミュージックへのリスペストを

モッズ流儀にROLLし、オレ達自身も存分に楽しめた作品になっている。」

と。まさにその通り。

THE MODSが創る密造酒…。

それはカッコイイことに酔いしれることができる、

ROCKという名の酒。

「これはこの樽で寝かせてみようぜ!」

てな感じで、今まで味わった音楽エッセンスをブチ込んで、

「おお、カッコイイばい!」

てな感じで、ウマイ酒を造り上げた、って感じがする。

その工程をROCK少年のような無垢な表情で、

いちいちテイスティングしながらレコーディングしたような気がする。

そんな彼らの生き生きした様子が目に浮かぶってのは、

彼らを愛して止まないファンなら、極上の幸せだとオイラは思います。

サウンド的なことにもちょっと言及しとこ。

やっぱりTHE MODSってのはメロディーを大切にしてるな、と。

そして森山達也のボーカリストとしての奥深さは圧巻です。

そんないつもとはちょっと違う“美しさ”に隠れがちですが、

これこそ、この「MOONSHINER」の真骨頂ではないかと思うことが…。

それは“空間”です。

オイラはこのアルバムって“空間”を感じることができると思いました。

正直ね、音は“詰まってない”ように聴こえます。

でも、それが絶妙な“間”になってるんです。

よく小説やら文学では「行間を読む」って表現、ありますよね。

このアルバムは

「空間を聴く」

ことができる作品だと思います。

もしよかったら、例えばコードとコードの間とか、

曲の構成と構成の間に耳を傾けてみてください。

何気ないフレットを指が滑る音とか、森やんのブレスとか、

目を閉じると音像が浮かんできて、

ジャケットのような場所でTHE MODSが演奏してるような錯覚を覚えます。

こういう空間を醸し出せるバンドって最強だと思います。

確かな存在感がアルバムに詰まってます。

そしてラストナンバーの「CHRISTMAS TIME」。

曲全体の雰囲気は別物ですが、

あの博多時代の名曲のエッセンスが注入されたこの曲。

やっぱりTHE MODSはTHE MODSなんだな、と妙な感心をしちゃいました。

表面的なことは多少の進化や進歩、成長があれど、

音楽に対する姿勢はやっぱりTHE MODSである。

それを再確認できたアルバムでした。

たぶん、もう何があっても驚かないだろうなぁ、オイラは(笑)