|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

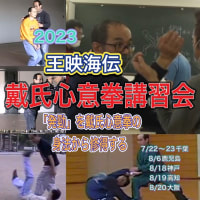

戴氏心意拳セミナー ( ~2024春季)

7ヶ月前

戴氏心意拳セミナー ( ~2024春季)

7ヶ月前

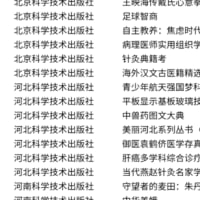

「王映海伝戴氏心意拳精要」中国北方十省優秀図書に選出!

4年前

「王映海伝戴氏心意拳精要」中国北方十省優秀図書に選出!

4年前

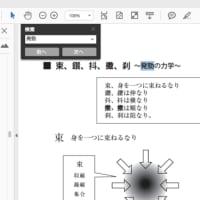

戴氏心意六合拳 技撃精要ーデジタル版のお知らせ

7年前

戴氏心意六合拳 技撃精要ーデジタル版のお知らせ

7年前

戴氏心意六合拳 技撃精要ーデジタル版のお知らせ

7年前

戴氏心意六合拳 技撃精要ーデジタル版のお知らせ

7年前

戴氏心意六合拳 技撃精要ーデジタル版のお知らせ

7年前

戴氏心意六合拳 技撃精要ーデジタル版のお知らせ

7年前

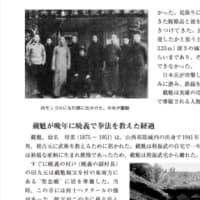

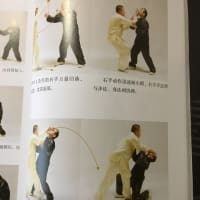

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

王映海伝戴氏心意拳精要

7年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます