2022/9/25

バンドフェットの共同オーナーになって初めて出航してみました。

できれば一番初めは無風もしくは微風下でダブルハンドで出入航の練習をしたかったのですが、そういう機会にはなかなか恵まれずウズウズするばかりだったのですが、諸磯の泊地に何度か通ううちに分かってきたことは、多少風があっても湾のドン詰まりのこの位置ではそれほど風は吹かない。特に北寄りの風の時は、地形の関係でマストトップの風見は北西を指していても、海面は逆方向に吹いたり、風が息をすることがあるので、風が止まった瞬間を狙う余裕は十分ある。・・・ということがだんだん分かってきました。

そして今日もまさにそういう風が吹いていました。

T島氏不在でシングルハンドとはなりますが、これからだってそういうケースは多いでしょうから、頭の中で何回もシミュレーションしてから、やや風が落ちてきたように思える12:00頃に思い切って出航してみました。

バンドフェットの共同オーナーになって初めて出航してみました。

できれば一番初めは無風もしくは微風下でダブルハンドで出入航の練習をしたかったのですが、そういう機会にはなかなか恵まれずウズウズするばかりだったのですが、諸磯の泊地に何度か通ううちに分かってきたことは、多少風があっても湾のドン詰まりのこの位置ではそれほど風は吹かない。特に北寄りの風の時は、地形の関係でマストトップの風見は北西を指していても、海面は逆方向に吹いたり、風が息をすることがあるので、風が止まった瞬間を狙う余裕は十分ある。・・・ということがだんだん分かってきました。

そして今日もまさにそういう風が吹いていました。

T島氏不在でシングルハンドとはなりますが、これからだってそういうケースは多いでしょうから、頭の中で何回もシミュレーションしてから、やや風が落ちてきたように思える12:00頃に思い切って出航してみました。

「案ずるより産むが易し」の諺どおりに、解らん(解纜)作業はうまく行きました。ホッ!

湾内から出ることなくUターンして、今度は入航。

重さ3トンのヨットはプロペラをニュートラルにしても十分に行き足がついて、何の問題もなくできました。

そして舫うことなくそのままもう一回出航。これも問題なし。

もう一回湾内をUターンし、・・・その後ちょっと問題発生したのですが、まもなく解決して、・・・入航(船掛り)も問題なし。

湾内から出ることなくUターンして、今度は入航。

重さ3トンのヨットはプロペラをニュートラルにしても十分に行き足がついて、何の問題もなくできました。

そして舫うことなくそのままもう一回出航。これも問題なし。

もう一回湾内をUターンし、・・・その後ちょっと問題発生したのですが、まもなく解決して、・・・入航(船掛り)も問題なし。

バウ側とスターン側のアンカーから伸びるロープの重さに手こずるも、力任せに引っ張って固定。筋肉痛なり。

初の出航をシングルハンドで出来ました。

一回でも成功体験があれば、次はもっと上手にできると思います。油断大敵ですが・・・。

初の出航をシングルハンドで出来ました。

一回でも成功体験があれば、次はもっと上手にできると思います。油断大敵ですが・・・。

ところで、>その後ちょっと問題発生したのですが、まもなく解決して

と書きましたが、

実は帰航時、急にエンジン停止してしまったのです!

湾内なので、ヨットクラブの管理人さんに電話してレスキュー頼もうと思ったら、スマホが熱をもって使えず!

もともとセーリングするつもりがなかったのでセールを揚げる準備をしていないので帆走もできず!

仕方なく一番近くのヨットまでボートフックを櫂にしてえっちらおっちら漕いで近づくことにしました。そのヨットの人には管理人さんへの連絡を頼み、もう一艇の人はテンダーで駆け付けてくれました。

結局、風で流され京急マリーナの桟橋に流れ着き、京急マリーナスタッフの人も駆け付けてくれました。

ヨットクラブの管理人さんもボートで来てくれました。

プロペラに何か絡めたかと疑ったのですが、それは大丈夫でした。

エンジンを再始動したところ、すぐにかかり、そのまま泊地に戻ったのでした。

管理人さんが伴走してくださり、万が一またエンジンが止まったとしても大丈夫な体制でしたが、お世話になることなく船掛りするまでエンジンは動いてくれました。

後刻、元オーナーに問い合わせたところ、以前ウォーターポンプからシリンダーヘッドに入る配管の詰まりによる加熱によりピストンが膨張してシリンダーとの隙間が小さくなり、その抵抗により回転数を下げるとエンジンが停止してしまうというトラブルがあったとのことで、今回も同じ原因ではないかとのことです。エンジンを停止してしばらくすると温度が下がり再スタートが可能になったという現象も一緒です。

予定はしていたことですが、やはり早期のオーバーホールが必要なのでしょう。

そういうことで、エンジントラブルという心配事はあるにせよ、ヨットにおける最大の難関と言っても過言ではない泊地からの出入航(解らん~船掛り)には自信がつきました。今後もロープをプロペラに巻きつけたり他のヨットにぶつけたりという事故は無いよう安全運航していきたいと思います。

と書きましたが、

実は帰航時、急にエンジン停止してしまったのです!

湾内なので、ヨットクラブの管理人さんに電話してレスキュー頼もうと思ったら、スマホが熱をもって使えず!

もともとセーリングするつもりがなかったのでセールを揚げる準備をしていないので帆走もできず!

仕方なく一番近くのヨットまでボートフックを櫂にしてえっちらおっちら漕いで近づくことにしました。そのヨットの人には管理人さんへの連絡を頼み、もう一艇の人はテンダーで駆け付けてくれました。

結局、風で流され京急マリーナの桟橋に流れ着き、京急マリーナスタッフの人も駆け付けてくれました。

ヨットクラブの管理人さんもボートで来てくれました。

プロペラに何か絡めたかと疑ったのですが、それは大丈夫でした。

エンジンを再始動したところ、すぐにかかり、そのまま泊地に戻ったのでした。

管理人さんが伴走してくださり、万が一またエンジンが止まったとしても大丈夫な体制でしたが、お世話になることなく船掛りするまでエンジンは動いてくれました。

後刻、元オーナーに問い合わせたところ、以前ウォーターポンプからシリンダーヘッドに入る配管の詰まりによる加熱によりピストンが膨張してシリンダーとの隙間が小さくなり、その抵抗により回転数を下げるとエンジンが停止してしまうというトラブルがあったとのことで、今回も同じ原因ではないかとのことです。エンジンを停止してしばらくすると温度が下がり再スタートが可能になったという現象も一緒です。

予定はしていたことですが、やはり早期のオーバーホールが必要なのでしょう。

そういうことで、エンジントラブルという心配事はあるにせよ、ヨットにおける最大の難関と言っても過言ではない泊地からの出入航(解らん~船掛り)には自信がつきました。今後もロープをプロペラに巻きつけたり他のヨットにぶつけたりという事故は無いよう安全運航していきたいと思います。

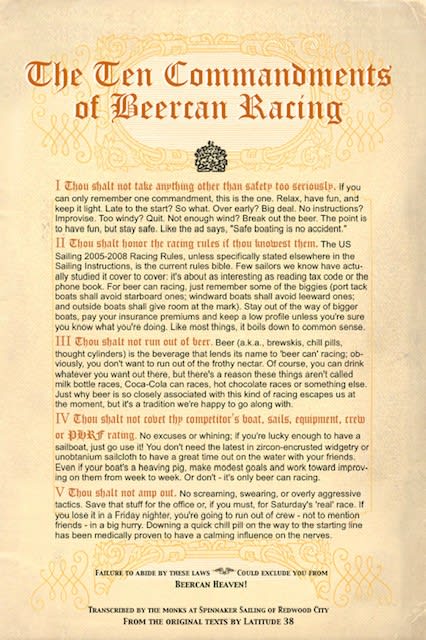

(バース付け直前のバンドフェット)

(バース付け直前のバンドフェット)

ココ→を

ココ→を