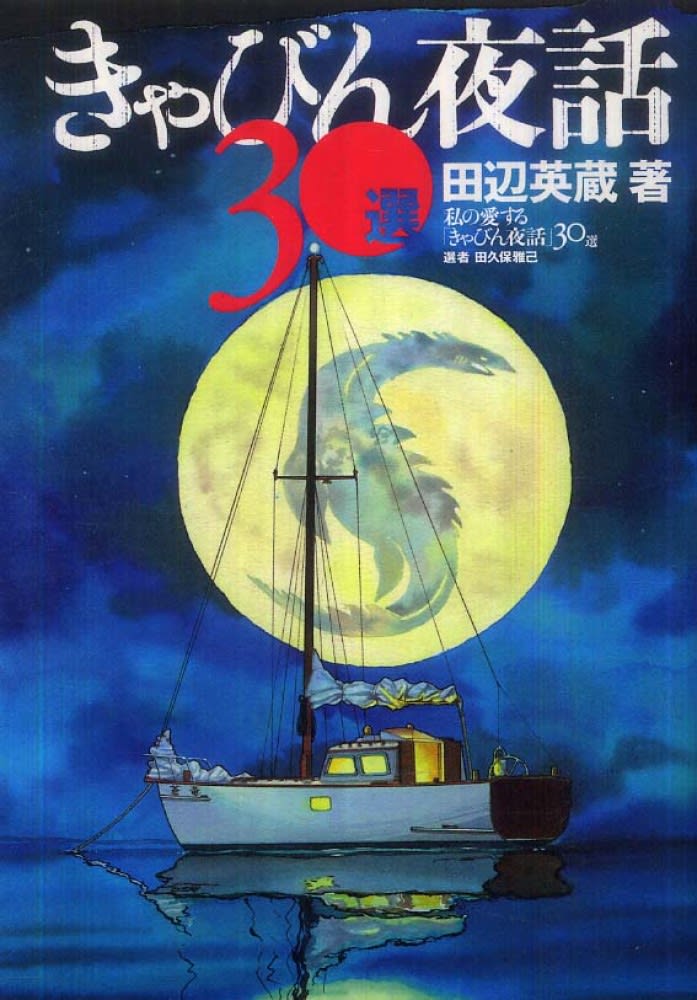

舵誌に長年にわたり「キャビン夜話」という珠玉のエッセイを連載された田辺英蔵氏

(故人)は、文教大学で教えておられた時期がありましたが、その大学の紀要論文が一般にも公開されているのを偶然にも発見してしまいました。

その論文タイトルは「地中海に於ける海洋性リゾート並びに海洋レジャーの実情とその対日比較」というもので、堅苦しそうなタイトルで、内容も大学の論文らしい淡々とした文章ですが、でも、そこは田辺氏の軽妙洒脱な語り口が行間からにじみ出るのを隠しきれはしません。

文末にURLを貼ってありますので、ご興味ある方はご一読ください。

田辺氏は、大学に籍を置いていた時期に、地中海にヨットを置いて大学の長い夏休み期間中に地中海でヨット三昧の日々を過ごしておられたのですが、それは「きゃびん夜話セレクション―『アイシス』の昼の夢」にも詳しいので、ご興味ある方はamazonで取り寄せてご一読ください。

なぜ田辺英蔵氏のことを思い出したかと言いますと・・・・・

先日、自衛隊の潜水艦が接触事故を起こしましたが、その潜水艦の船名が「そうりゅう」だったからです。

そう!田辺氏の(当初はスキューバダイビングの母艦として設計された)ヨットも「蒼竜」だったので、思い出してしまったのです。

ちなみに蒼龍(そうりゅう)とは、あお(深い青)色の龍という意味で、古来から東方の守護神とされております。先の大戦では、「蒼龍」といえば空母につけられていた名前です。

そこで、この論文「地中海に於ける海洋性リゾート並びに海洋レジャーの実情とその対日比較」を発見してしまったというわけです。

その中から印象的な言葉をいくつか引用させていただきます。

>リゾー トには基本的な条件がある。

>暑いことであ る。

納得!

冬のリゾートというのもないではないが、やはり暑くないと人間は開放的になれないです。

地球温暖化の地球は、将来的にはリゾート適地が増えるのかな?(違うか?)

>楽園とは基本的に海浜にある。

納得!

山中の楽園というのもないではないが、やはり海が見えないと人間は開放的になれないです。!

>地中海のヨットは碇泊して動かぬことを常態としている。それが彼らのバカンスの過ごし方である。

>とは云ってもヨットが船である以上,彼らが航海帆走を楽しまぬ訳ではない,

>時々,思い出したように近くに舫う艇が出港し,空いた水面が青空を映す。数日すると帰って来て,(中略)航海の土産話を(後略)

(故人)は、文教大学で教えておられた時期がありましたが、その大学の紀要論文が一般にも公開されているのを偶然にも発見してしまいました。

その論文タイトルは「地中海に於ける海洋性リゾート並びに海洋レジャーの実情とその対日比較」というもので、堅苦しそうなタイトルで、内容も大学の論文らしい淡々とした文章ですが、でも、そこは田辺氏の軽妙洒脱な語り口が行間からにじみ出るのを隠しきれはしません。

文末にURLを貼ってありますので、ご興味ある方はご一読ください。

田辺氏は、大学に籍を置いていた時期に、地中海にヨットを置いて大学の長い夏休み期間中に地中海でヨット三昧の日々を過ごしておられたのですが、それは「きゃびん夜話セレクション―『アイシス』の昼の夢」にも詳しいので、ご興味ある方はamazonで取り寄せてご一読ください。

なぜ田辺英蔵氏のことを思い出したかと言いますと・・・・・

先日、自衛隊の潜水艦が接触事故を起こしましたが、その潜水艦の船名が「そうりゅう」だったからです。

そう!田辺氏の(当初はスキューバダイビングの母艦として設計された)ヨットも「蒼竜」だったので、思い出してしまったのです。

ちなみに蒼龍(そうりゅう)とは、あお(深い青)色の龍という意味で、古来から東方の守護神とされております。先の大戦では、「蒼龍」といえば空母につけられていた名前です。

そこで、この論文「地中海に於ける海洋性リゾート並びに海洋レジャーの実情とその対日比較」を発見してしまったというわけです。

その中から印象的な言葉をいくつか引用させていただきます。

>リゾー トには基本的な条件がある。

>暑いことであ る。

納得!

冬のリゾートというのもないではないが、やはり暑くないと人間は開放的になれないです。

地球温暖化の地球は、将来的にはリゾート適地が増えるのかな?(違うか?)

>楽園とは基本的に海浜にある。

納得!

山中の楽園というのもないではないが、やはり海が見えないと人間は開放的になれないです。!

>地中海のヨットは碇泊して動かぬことを常態としている。それが彼らのバカンスの過ごし方である。

>とは云ってもヨットが船である以上,彼らが航海帆走を楽しまぬ訳ではない,

>時々,思い出したように近くに舫う艇が出港し,空いた水面が青空を映す。数日すると帰って来て,(中略)航海の土産話を(後略)

クルージングに出たら出たで・・・

>多くの港は長年に亙りヨットで訪れる(中略)客を対象として商売を行って来たが故 に,

>高級ブチック,一流レス トランがあり,町のたたずまいも店舗の種類,品揃え(例えば船具,燃料,食料,酒類)も住民の応待も遠来のヨット乗りを夫々の所得水準に合わせて楽 しませるように出来ている。

これが、地中海のヨットの楽しみ方であると仰っています。そして・・・

>一言にして云えば,地中海はヨッ ト乗 りの天国である。地中海はヨ ットを含む海洋性レジャー地の条件を略完璧に具備している。

ということだそうです。

つまり、地中海はヨット乗りに対する「お・も・て・な・し」が完璧だということです。もちろんヨット乗りは「ある程度又はそれ以上の経済力のある客」であることが前提ではあります。

翻って、日本の現状~~ヨット乗りに対する「つ・め・た・い・し・う・ち」~~をふりかえると・・・・・ここら辺は、悲しくなるばかりなので、割愛いたしましょう。

でも、日本のヨット界を、こう言っています。

>日本のヨットの過半はレース艇であ る。

>学校運動部,体育会,オリンピ ック指 向の伝統を持つわが国のスポーツは,(中略)常に競技指向であり闘争指向であ り,

>勝負の伴わぬスポーツを日本人は楽しむことが出来ない。

>結果として事実上戦後に始ま り近年に至って盛んになった日本のヨット界も又,殆んど100%の競技指向すなわちレース艇主導型で育ち今日に至っている。

田辺氏がレースをしないヨット蒼竜に乗っていた頃のヨット界から、基本的には変わっていません。

スポーツの本来の意味は「気晴らしをする。楽しむ。」という意味でしたが、次第に「競技」を意味するようになっていきました。(文部科学省はちゃんと「競技スポーツ」と正確に言ってます。)

これはスポーツが貴族階級のものだったのが、労働者階級によるスポーツの大衆化が進んだことが背景にあるようです。

大衆化はおおいに結構なことですが、やはり競技一辺倒のヨットは、それで良いのかな?という気がします。

日本のヨット人口の減少を嘆く声は良く聞きますが、もしかしたらこの「競技指向」が根本原因かもしれないです。(他にもいろいろ要因はあると思います。)

高度経済成長期に生まれ育ったオジサン達は、競争が大好きですが、今の若者はそういう上昇志向を持たず、ガツガツした生き方は指向していない気がするのです。

かといって、地中海的なヨット遊びは、誰もしない。できない。そもそも知らない。

と、嘆いていても始まらないので、

まずは、

「動かぬことを常態とし」

「思い出したように数日のクルージングに出かけ」

「航海の土産話を桟橋でおしゃべり」

というヨットライフだけでも真似てみることにしましょう(笑)

(田辺氏論文リンク先)

https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=29&block_id=40&item_id=3862&item_no=1

(田辺氏論文リンク先)

https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=29&block_id=40&item_id=3862&item_no=1