こんなことに興味がある人がどれだけいるのやら・・・。

誰の役にも立たない記事ですが、でも書くのです。

チェリストが親の仇のようにステージに突き刺している棒。

あれをエンドピンと呼びます。

あれは何の役に立っているのか?

実はチェリストの僕もよく分かっていません。

チェロがヴァイオリン族の三男として生まれた時には、エンドピンはありませんでした。

ヴァイオリンと同じように緒留めとしてのポッチがあるだけでした。

故に古楽器の世界では現代で言う所のエンドピンは使わない方が多いようです。

しかし、音楽の歴史と共に楽器も変化しました。

サイズは少し大きくなり、足で抱えるだけでは不安定になったのか、ニョキッとエンドピンが生えてきたのです。

オルゴールと同じように、硬い地面に接することで、より振動が伝わるようになりました。

エンドピンが発明された頃は、木材の棒を別に持ち歩いて演奏する時に装着していました。

これが内蔵式に変わり、技術の発達と共に金属の棒に変わります。

現在では、鉄やタングステン、カーボンなどの硬い素材で出来ていて、ホール横のネジで固定します。

エンドピンは、持ち運びのために出し入れできるようになっています。

筒状のエンドピンホールの中をエンドピンが通るということは、微妙に隙間があるということなのです。

ネジで締めても、止まるのは二点だけ。

他の方向にかかった振動は逃がしてしまいます。

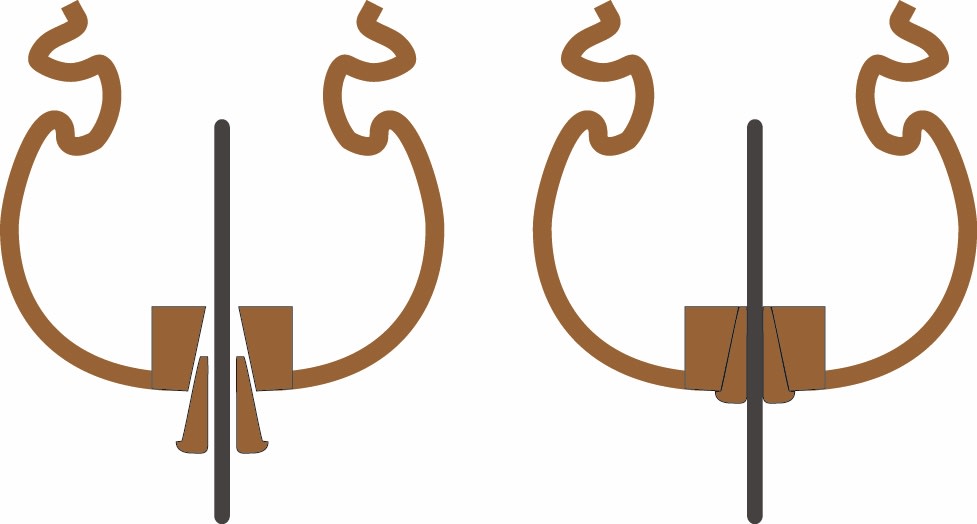

〈通常のネジ止めエンドピンのイメージ〉

この問題を画期的に解決するエンドピンがこれです!

ピン自体は弓と同じフェルナンブコ材です。

そして、エンドピンホールは円筒形から円錐系に変わり、横から固定していたネジは無くなりました。

エンドピンを固定しているのはこの部品は、やはりフェルナンブコ材です。

固定する仕組みはこんな感じ。

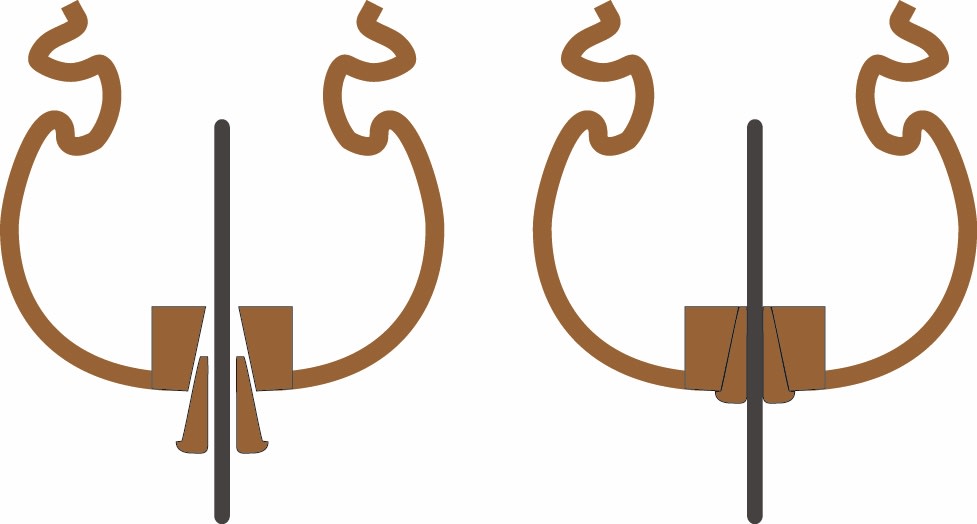

〈上から見た断面のイメージ〉

〈正面から見た断面のイメージ〉

この仕組みによって全面から固定された弾力のあるエンドピンは、ボディの振動を無駄なく伝えられるようになりました。

僕にとっては画期的な発明ですが、どう考えてもチェリストしか興味を持てないですね。

でも、チェロという楽器の歴史に残る発明だと思います。

発明した某楽器店では、特許出願中とのこと!

子供の頃、折りたためるハンガーや伸び縮みする靴紐を想像しながら、数年後にその商品を見て何となく悔しかったのです。

特許取れば良かった!

生きている間に一回くらい特許取ってみたい!

なぜ「某楽器店」なのか。

円錐形がぴったり合うように一対づつ製作するため、量産できない上にかなりの手間らしく、あんまり作りたくないみたいなのです。

他所様で特許を取られてこの技術が使えないような事態になるのが嫌で特許を取ることにしたそうです。

そりゃこんなマニアックなもので儲かるわけないか・・・。

チェリストの興味をも拒否するこの記事。

何のために書いたんだ!

実はただの自慢だったんです。

ここまで我慢して読んだ方には本当に申し訳ない。

でも最初に何の役にも立たないって書いたでしょ?