尚真王代に技術史の画期

久米村士族蔡文溥は、著書『四本堂家礼』(1376年)において「久米職分之事」なる一項を設けて次のように述べている。久米村士族が首里那覇の士族とは異なって幼少の時から王府から扶持米をもらい、「講談・読書」の師匠をおおせつかっているのは、学問によって奉公すべき職分であることに基づくのであり、したがって単に博学であるにとどまらず作文(漢文)や中国語の修得にも精を出すように、と。すなわち、久米村人がこの稿の主題である技術・工芸をになう職人たることは元来考えられないし、その旨の記録も未見である。よって、本稿では視野を広くとって、琉球の技術史・工芸史における三つの画期を示すとともに、中国との関わりを概観することにしたい。

さて、1372年、中山王察度が明国皇帝太祖の招諭に応じて「表」(上奏文)と「方物」(特産物)を奉じたことに始まる琉球と中国間の公的関係は一般に「朝貢関係」と呼ばれるが、朝貢に対しては皇帝から国王と使者に何倍ものお返し(回賜)があるのがこの関係の特徴のひとつであった。1375年には李浩が皇帝の命を受けて、察度あてに文綺(美しい絹織物)20匹・陶器1000個・鉄釜10口を携行するとともに、馬を買う代価として文綺等の絹織物150匹、陶器65000個、鉄釜990口を持参した。馬と硫黄を購入して帰国した李浩は、琉球の国俗として中国製高級絹織物よりも磁器や鉄釜を好むと報告している。

この報告は、当時の琉球では陶芸技術や鋳鉄・鍛冶・製鉄技術が未発達の段階にあり、しかもその製品が大量に必要とされていた時代でもあったことを示している。そのことは、県内のグスク時代遺跡から大量の中国製磁器片が出土していることや、牧港に入港した日本船が満載している鉄塊をすべて買い取り、農民に与えて農具を作らせたという察度にまつわる伝説からもうかがうことができる。言い換えるならば、琉球にとって中国は技術の分野でもモデルとするべき超大国であったということだ。

現存する物的資料から技術史を構成することは、少なくとも古琉球時代については至難と言わねばならない。主な理由は資料・史料の決定的な不足であるが、それでも豊富な石灰岩を加工して築いた各地のグスクから石工技術が琉球において重宝されたことを知ることはできる。そのためには、相応の鉄製工具とそれを使いこなす技術が必要であったことは当然である。中国との関係でいえば、時代は降るものの、たとえば素材は輝緑岩、製造は中国福建省と見なされる円覚寺放生端の欄干に「大明弘治戊午歳(1498年)春正月吉日 長史梁能通事陳義督造」と明記されている。梁能と陳義が久米村人であることは家譜から明らかであるが、そのこととともに、優れた彫刻作品として評価される欄干羽目は技術と文様素材の両面で中国をモデルとしていたことを身近に知らせてくれる。龍や獅子・鳳凰・鶴亀などの中国的モチーフは、文様素材の範囲で受け入れられたばかりでなく聖なる動物としての観念も同時に導入されたと見なければ成らない。卑近な例で見ると、現今ブームを呼ぶシーサーで、起源を遡ることのできる最古のものは、この放生橋の親柱に彫刻された獅子像なのである。放生橋の直後に建造されたと考えられる第二尚氏の陵墓・玉陵(タマウドゥン)」の正面を飾るのは、素材は琉球産の細粒砂岩「ニービヌフニ」であるが、モチーフや技法は放生橋欄干羽目のそれを継承している。現存しないが「百浦添欄干之銘」(1509年)によると、首里城正殿を巡らす欄干も放生橋欄干と同様の様式であったことが推察される。

いずれも尚真王の時代であるが、この時代はまた建造物一般についてみてもいくつかの代表的な作品を生んでいる。ひとつは先述の円覚寺創建、これは相応の木工技術抜きにはありえなかったし、さらにタマウドゥンや園比屋武御嶽石門・弁ゲ嶽石門などは石工技術の進展を思わせる。15世紀末から16世紀初頭にかけての時期を、技術史の画期として位置づけることは可能であろう。

王府の役職として定置

工芸史の分野で尚真時代に高度の水準を獲得していたと見られるのは、漆器装飾の一技法である「沈金」である。これは漆面に文様を彫り込み、その線に漆を用いて金箔を施すもので、中国の「鎗金」に淵源する。荒川浩和・徳川義宣の研究によって尚真時代にさかのぼることが指摘され、近年安里進が文様史の立場から立証している。ただし、いつ誰がどのようにこの技法を中国から伝え、どのような組織体制によってつくられたか、確かめうる文献は見つかっていない。伝承や所蔵先からして、もっぱら国王からの献上もしくは下賜を目的として王府直営の工房によってつくられたことが推察されるのみである。

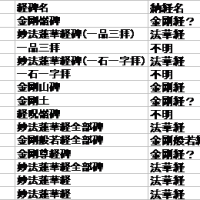

16世紀後半には、王府部内に技術・工芸を統括する部署がつぎつぎ設置される。第一の目的は王府自身の需要を満たすことであったと考えられる。『琉球国由来記』によれば、設置年代は不明ながら1562年には石奉行・木奉行が存して石工・木匠および石普請・木普請を所掌し、尚永王代(1573 ~1588年)には「瓦奉行職」が存在していて瓦細工(職人)や焼物細工を統括している。『球陽』によれば、1589年には「螺赤頭奉行職」が設置されて「螺赤頭・簾匠・貫物匠・火矢人・畳打匠・皮匠・鼓張匠・加籠匠」を統括していた。『球陽』は「金奉行職」の設置を1592年と推測している。この職は本務は不明ながら「金具師・表具師・削物師・彫物工・縫物工・玉貫工・鞍打工・錫工」を兼務している。『琉球国由来記』は、1612年に毛泰運(保栄茂親雲上盛良)が「貝摺奉行職」に任じられたことを記すが、設置は16世紀後半にさかのぼると考えられる。所轄は「貝摺師・絵師・檜物師・磨物師・木地引勢頭・御櫛作・三線打・矢矯」である。

以上の記録から、16世紀後半には木工・石工に始まり、瓦・焼物、漆器から各種細工にいたるまで、王府が一括して所掌し、それが1713年の『琉球国由来記』編集の時期まで継続していたことがわかる。同書にはそれぞれの奉行下に配置された人員まで記されていて、しかも有禄であったことがうかがわれるのである。16世紀後半は技術史の面からして尚真代につぐ画期に当たっていたことが理解されよう。

近世における技術・工芸史の特質

つぎに、近世の技術史・工芸史を概観すると、いくつかの特質が見られるが、ここでは2点を指摘しておこう。

一つは、王府内外にあった関連部署・施設の整備・統合が図られたことである。それは王府自体の需要を引きつづき満たすとともに一般への供給を積極的に図るものでもあった。同時に。民間・地方への技術移転を図る側面もあったと見なすことができる。整備・統合の最たるものが1682年の窯場統合であろう、これは従来美里間切知花・首里宝口・那覇湧田にあった窯場を牧志(現在の壺屋)に統合したもので、以後官民共用の窯場として栄えて今日に至っている。また、前記各奉行も統廃合が行われ、近世末期(1689年)には「普請奉行所」(王城普請・修補に伴う石工・木工、屋外扁額格護)、「瓦奉行所」(瓦・壺、各種陶器、瓦葺用漆喰他)、「鍛冶奉行所」(金銀細工、鍮鉛銅錫鉄等による各種細工)、「貝摺奉行所」(螺鈿・沈金・堆錦等の漆器加飾、木地引き。絵師もここに所属している)、「小細工奉行所」(国王用「唐御衣装」・王冠、各種縫物・畳・笠・照明具・鞍打・各種表具・加籠・硯類)となっている。民間・地方への技術移転の一例として、1667年、各間切に「鍛冶細工」(鉄匠)を配属して農具の修理に当たらせたことをあげることができる。

近世琉球における技術史・工芸史のもう一つの特質としてあげられるのは、国外から積極的に技術の導入を図ったことである。その方法はいくつかある。まず、1600年代初めの薩摩人善済による染色や越前人宗味入道による養蚕・真綿製造のような在住日本人技術者による技術伝授がある。次に、薩摩に渡って彼の地の技法を導入する場合である。史料で見る限り、尚豊による鹿児島からの朝鮮陶工の招来とその一人「一六」の定着、あるいは儀間真常による木綿技術の導入を先駆けと見なすことができる。

一方では、中国に渡り、彼の地の技法を修得して国内に伝えた者も少なくない。『球陽』1636年の記事に「曽氏国吉」が進貢使に随従して福建省に渡って3年間螺鈿(夜光貝などの薄片を文様に切り、漆面に装飾する技法)を学び、帰国後初めて「貝摺師」となったとあるが、荒川・徳川等の研究によって螺鈿技法も16世紀には高水準に達していたことが明らかになりつつある。螺鈿に関する何らかの新技法をもたらしたと見られている。国吉は福建から「浮織」の技法も導入したと同書に記されるが、具体的なことは明らかでない。陸得先(武富親雲上重隣)は白糖・氷糖および朱塗黒赤梨地に金箔銀箔を施す技法を福建で修得し、白糖の法を浦添郡民に、漆芸技法を貝摺勢頭に伝授したという。1663年のことである。琉球陶芸の麒麟児宿藍田(平田親雲上典通)が北京に赴き、五色「焼玉」の技法を学んだのは1670年のことだが、帰国後も釉薬の研究を続け、1682年には、復元された首里城の棟を飾る龍頭・獅子頭も作製している。家譜によれば、冊封使の来琉を期して北京城のそれを模するよう命じられたという。

関忠勇(嘉手納親雲上憑武)は当初壺細工であったが、後に進貢・接貢の随員として渡中を重ねた。1683年には尚貞冊封に対する謝恩使毛国珍(池城親方安憲)に従って福建に渡り、翌年彼の地で「白糸挽拵」「縮緬織煮」の技法を修得したが、それは毛国珍の指示によるものであったという。

この船には中国画法を学ぶことを目的とした琥自謙(石嶺親雲上伝莫)、査秉信(上原筑登之真知)が乗船していた。家譜によるといずれも王命を受けての渡航であり、両人ともに王調鼎・謝天遊・孫億について絵の指導を受け、1687年に帰国した。

前記関忠勇は、1685年久米島に渡って「綿子白糸」の製法を伝えている。翌年鹿児島に渡り、そこで前記の中国技法を伝授するとともに杉原紙・百田紙の製法を学んで帰国、さらに1697年には中国で「煮貝」の法を学び、帰国後貝摺師に伝授した。

前記毛国珍は1670年、羽地朝秀が摂政在任中に三司官に就任し、以後21年間その要職にあった人物だが、諸職の振興に力を入れたことは、島津進上の品作製に当たって宿藍田を督励したという宿姓家譜からもうかがうことができる。その背後には羽地朝秀の諸芸修得奨励があったと考えることができる。

要するに、王府による諸職振興を企図した王府内諸部署整備から1世紀を経た17世紀後半は、諸芸の修得・流布を積極的に図った時期であった。ついでに述べるならば、1660年に全焼した首里城が1672年に復元されるが、その際初めて瓦葺きに改められたのを契機として、公的建造物の瓦葺きが急速に普及した。前記窯場の統合もこの動きに連動するものであろう。またこの時期各地の橋が石橋に改修されている。木工・石工の分野でも技術の革新が行われたことが推察されるのである。この時代を技術史・工芸史における第三の画期とする所以である。

(小渡清孝・田名真之編『久米村ー歴史と人物ー』収録、1993.3 ひるぎ社)

久米村士族蔡文溥は、著書『四本堂家礼』(1376年)において「久米職分之事」なる一項を設けて次のように述べている。久米村士族が首里那覇の士族とは異なって幼少の時から王府から扶持米をもらい、「講談・読書」の師匠をおおせつかっているのは、学問によって奉公すべき職分であることに基づくのであり、したがって単に博学であるにとどまらず作文(漢文)や中国語の修得にも精を出すように、と。すなわち、久米村人がこの稿の主題である技術・工芸をになう職人たることは元来考えられないし、その旨の記録も未見である。よって、本稿では視野を広くとって、琉球の技術史・工芸史における三つの画期を示すとともに、中国との関わりを概観することにしたい。

さて、1372年、中山王察度が明国皇帝太祖の招諭に応じて「表」(上奏文)と「方物」(特産物)を奉じたことに始まる琉球と中国間の公的関係は一般に「朝貢関係」と呼ばれるが、朝貢に対しては皇帝から国王と使者に何倍ものお返し(回賜)があるのがこの関係の特徴のひとつであった。1375年には李浩が皇帝の命を受けて、察度あてに文綺(美しい絹織物)20匹・陶器1000個・鉄釜10口を携行するとともに、馬を買う代価として文綺等の絹織物150匹、陶器65000個、鉄釜990口を持参した。馬と硫黄を購入して帰国した李浩は、琉球の国俗として中国製高級絹織物よりも磁器や鉄釜を好むと報告している。

この報告は、当時の琉球では陶芸技術や鋳鉄・鍛冶・製鉄技術が未発達の段階にあり、しかもその製品が大量に必要とされていた時代でもあったことを示している。そのことは、県内のグスク時代遺跡から大量の中国製磁器片が出土していることや、牧港に入港した日本船が満載している鉄塊をすべて買い取り、農民に与えて農具を作らせたという察度にまつわる伝説からもうかがうことができる。言い換えるならば、琉球にとって中国は技術の分野でもモデルとするべき超大国であったということだ。

現存する物的資料から技術史を構成することは、少なくとも古琉球時代については至難と言わねばならない。主な理由は資料・史料の決定的な不足であるが、それでも豊富な石灰岩を加工して築いた各地のグスクから石工技術が琉球において重宝されたことを知ることはできる。そのためには、相応の鉄製工具とそれを使いこなす技術が必要であったことは当然である。中国との関係でいえば、時代は降るものの、たとえば素材は輝緑岩、製造は中国福建省と見なされる円覚寺放生端の欄干に「大明弘治戊午歳(1498年)春正月吉日 長史梁能通事陳義督造」と明記されている。梁能と陳義が久米村人であることは家譜から明らかであるが、そのこととともに、優れた彫刻作品として評価される欄干羽目は技術と文様素材の両面で中国をモデルとしていたことを身近に知らせてくれる。龍や獅子・鳳凰・鶴亀などの中国的モチーフは、文様素材の範囲で受け入れられたばかりでなく聖なる動物としての観念も同時に導入されたと見なければ成らない。卑近な例で見ると、現今ブームを呼ぶシーサーで、起源を遡ることのできる最古のものは、この放生橋の親柱に彫刻された獅子像なのである。放生橋の直後に建造されたと考えられる第二尚氏の陵墓・玉陵(タマウドゥン)」の正面を飾るのは、素材は琉球産の細粒砂岩「ニービヌフニ」であるが、モチーフや技法は放生橋欄干羽目のそれを継承している。現存しないが「百浦添欄干之銘」(1509年)によると、首里城正殿を巡らす欄干も放生橋欄干と同様の様式であったことが推察される。

いずれも尚真王の時代であるが、この時代はまた建造物一般についてみてもいくつかの代表的な作品を生んでいる。ひとつは先述の円覚寺創建、これは相応の木工技術抜きにはありえなかったし、さらにタマウドゥンや園比屋武御嶽石門・弁ゲ嶽石門などは石工技術の進展を思わせる。15世紀末から16世紀初頭にかけての時期を、技術史の画期として位置づけることは可能であろう。

王府の役職として定置

工芸史の分野で尚真時代に高度の水準を獲得していたと見られるのは、漆器装飾の一技法である「沈金」である。これは漆面に文様を彫り込み、その線に漆を用いて金箔を施すもので、中国の「鎗金」に淵源する。荒川浩和・徳川義宣の研究によって尚真時代にさかのぼることが指摘され、近年安里進が文様史の立場から立証している。ただし、いつ誰がどのようにこの技法を中国から伝え、どのような組織体制によってつくられたか、確かめうる文献は見つかっていない。伝承や所蔵先からして、もっぱら国王からの献上もしくは下賜を目的として王府直営の工房によってつくられたことが推察されるのみである。

16世紀後半には、王府部内に技術・工芸を統括する部署がつぎつぎ設置される。第一の目的は王府自身の需要を満たすことであったと考えられる。『琉球国由来記』によれば、設置年代は不明ながら1562年には石奉行・木奉行が存して石工・木匠および石普請・木普請を所掌し、尚永王代(1573 ~1588年)には「瓦奉行職」が存在していて瓦細工(職人)や焼物細工を統括している。『球陽』によれば、1589年には「螺赤頭奉行職」が設置されて「螺赤頭・簾匠・貫物匠・火矢人・畳打匠・皮匠・鼓張匠・加籠匠」を統括していた。『球陽』は「金奉行職」の設置を1592年と推測している。この職は本務は不明ながら「金具師・表具師・削物師・彫物工・縫物工・玉貫工・鞍打工・錫工」を兼務している。『琉球国由来記』は、1612年に毛泰運(保栄茂親雲上盛良)が「貝摺奉行職」に任じられたことを記すが、設置は16世紀後半にさかのぼると考えられる。所轄は「貝摺師・絵師・檜物師・磨物師・木地引勢頭・御櫛作・三線打・矢矯」である。

以上の記録から、16世紀後半には木工・石工に始まり、瓦・焼物、漆器から各種細工にいたるまで、王府が一括して所掌し、それが1713年の『琉球国由来記』編集の時期まで継続していたことがわかる。同書にはそれぞれの奉行下に配置された人員まで記されていて、しかも有禄であったことがうかがわれるのである。16世紀後半は技術史の面からして尚真代につぐ画期に当たっていたことが理解されよう。

近世における技術・工芸史の特質

つぎに、近世の技術史・工芸史を概観すると、いくつかの特質が見られるが、ここでは2点を指摘しておこう。

一つは、王府内外にあった関連部署・施設の整備・統合が図られたことである。それは王府自体の需要を引きつづき満たすとともに一般への供給を積極的に図るものでもあった。同時に。民間・地方への技術移転を図る側面もあったと見なすことができる。整備・統合の最たるものが1682年の窯場統合であろう、これは従来美里間切知花・首里宝口・那覇湧田にあった窯場を牧志(現在の壺屋)に統合したもので、以後官民共用の窯場として栄えて今日に至っている。また、前記各奉行も統廃合が行われ、近世末期(1689年)には「普請奉行所」(王城普請・修補に伴う石工・木工、屋外扁額格護)、「瓦奉行所」(瓦・壺、各種陶器、瓦葺用漆喰他)、「鍛冶奉行所」(金銀細工、鍮鉛銅錫鉄等による各種細工)、「貝摺奉行所」(螺鈿・沈金・堆錦等の漆器加飾、木地引き。絵師もここに所属している)、「小細工奉行所」(国王用「唐御衣装」・王冠、各種縫物・畳・笠・照明具・鞍打・各種表具・加籠・硯類)となっている。民間・地方への技術移転の一例として、1667年、各間切に「鍛冶細工」(鉄匠)を配属して農具の修理に当たらせたことをあげることができる。

近世琉球における技術史・工芸史のもう一つの特質としてあげられるのは、国外から積極的に技術の導入を図ったことである。その方法はいくつかある。まず、1600年代初めの薩摩人善済による染色や越前人宗味入道による養蚕・真綿製造のような在住日本人技術者による技術伝授がある。次に、薩摩に渡って彼の地の技法を導入する場合である。史料で見る限り、尚豊による鹿児島からの朝鮮陶工の招来とその一人「一六」の定着、あるいは儀間真常による木綿技術の導入を先駆けと見なすことができる。

一方では、中国に渡り、彼の地の技法を修得して国内に伝えた者も少なくない。『球陽』1636年の記事に「曽氏国吉」が進貢使に随従して福建省に渡って3年間螺鈿(夜光貝などの薄片を文様に切り、漆面に装飾する技法)を学び、帰国後初めて「貝摺師」となったとあるが、荒川・徳川等の研究によって螺鈿技法も16世紀には高水準に達していたことが明らかになりつつある。螺鈿に関する何らかの新技法をもたらしたと見られている。国吉は福建から「浮織」の技法も導入したと同書に記されるが、具体的なことは明らかでない。陸得先(武富親雲上重隣)は白糖・氷糖および朱塗黒赤梨地に金箔銀箔を施す技法を福建で修得し、白糖の法を浦添郡民に、漆芸技法を貝摺勢頭に伝授したという。1663年のことである。琉球陶芸の麒麟児宿藍田(平田親雲上典通)が北京に赴き、五色「焼玉」の技法を学んだのは1670年のことだが、帰国後も釉薬の研究を続け、1682年には、復元された首里城の棟を飾る龍頭・獅子頭も作製している。家譜によれば、冊封使の来琉を期して北京城のそれを模するよう命じられたという。

関忠勇(嘉手納親雲上憑武)は当初壺細工であったが、後に進貢・接貢の随員として渡中を重ねた。1683年には尚貞冊封に対する謝恩使毛国珍(池城親方安憲)に従って福建に渡り、翌年彼の地で「白糸挽拵」「縮緬織煮」の技法を修得したが、それは毛国珍の指示によるものであったという。

この船には中国画法を学ぶことを目的とした琥自謙(石嶺親雲上伝莫)、査秉信(上原筑登之真知)が乗船していた。家譜によるといずれも王命を受けての渡航であり、両人ともに王調鼎・謝天遊・孫億について絵の指導を受け、1687年に帰国した。

前記関忠勇は、1685年久米島に渡って「綿子白糸」の製法を伝えている。翌年鹿児島に渡り、そこで前記の中国技法を伝授するとともに杉原紙・百田紙の製法を学んで帰国、さらに1697年には中国で「煮貝」の法を学び、帰国後貝摺師に伝授した。

前記毛国珍は1670年、羽地朝秀が摂政在任中に三司官に就任し、以後21年間その要職にあった人物だが、諸職の振興に力を入れたことは、島津進上の品作製に当たって宿藍田を督励したという宿姓家譜からもうかがうことができる。その背後には羽地朝秀の諸芸修得奨励があったと考えることができる。

要するに、王府による諸職振興を企図した王府内諸部署整備から1世紀を経た17世紀後半は、諸芸の修得・流布を積極的に図った時期であった。ついでに述べるならば、1660年に全焼した首里城が1672年に復元されるが、その際初めて瓦葺きに改められたのを契機として、公的建造物の瓦葺きが急速に普及した。前記窯場の統合もこの動きに連動するものであろう。またこの時期各地の橋が石橋に改修されている。木工・石工の分野でも技術の革新が行われたことが推察されるのである。この時代を技術史・工芸史における第三の画期とする所以である。

(小渡清孝・田名真之編『久米村ー歴史と人物ー』収録、1993.3 ひるぎ社)