平成18年商法第1問・再現答案

第1.小問1

1. 株主Dとしては、甲社が被った損害を回復するためにABCEそれぞれが甲社に対し423条1項により連帯して(430条)損害賠償責任を王と主張し、株主代表訴訟(847条1項)を提起して、その責任を追及できないか。

(1) まずAは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負うか。

ア AはFから持ちかけられた不動産購入の話に安易に乗って、取締役会を開くこともなく独断でFに3000万円を交付しており、Aは善管注意義務(330条、民法644条)に違反している。

これは、「任務を怠った」にあたる。

イ 甲社に3000万円の「損害」がある。

ウ したがって、Aは甲社に対し423条1項により損害賠償責任を負う。

(2) 次に、B、Cは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負うか。

ア Aは独断でFに3000万円を交付しており、取締役会の非上程事項について取締役が監視義務を負うか問題となるが、監視義務を負うと解する。

なぜなら、取締役は取締役会の構成員として監視義務を負い(362条2項2号)、取締役会の監督機能を実行化するために広く取締役会の非上程事項にも監視義務を認めるべきであり、このように解しても取締役に取締役会の招集権があり(366条1項)不当でないからである。

したがって、本問ではB、CはAの交付につき監視義務に違反しているから、「任務に怠った」にあたる。

イ そして、甲社に3000万円の「損害」がある。

ウ したがって、B,Cは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負う。

(3)ア 監査役EはAのFへの3000万円の交付行為が善管注意義務に違反しているのに、これを監査する義務(381条1項)を怠っており、「任務を怠って」にあたる。

イ そして、甲社に3000万円の「損害」がある。

ウ したがって、Eは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負う。

(4) よって、430条によりABCEはそれぞれ連帯して責任を負う。

(5) 以上より、Dは上記責任を株主代表訴訟により追及できる。

2. 株主Dは、株価が下落し「損害」を被ったとしてABCEに対して429条により直接に損害賠償責任を連帯して(430条)追及できないか。

(1) まず、株主Dが「第三者」にあたるか。

思うに、429条1項は株式会社の経営が取締役に依存していることから、特に第三者を保護するために設けられた特別の法定責任である。とすれば、この第三者保護の趣旨からは「第三者」とは広く会社以外の第三者をいうと解する。

本問Dは株主であり、甲社以外の第三者であるから「第三者」にあたる。

(2) 次に「悪意又は重過失」については、493条1項の第三者保護の趣旨から任務懈怠について悪意または重過失があれば足りると解する。

本問では、ABCEにはそれぞれの任務懈怠について「悪意又は重過失」が認められる。

(3) そして、「損害」については429条1項の第三者保護の趣旨から広く間接損害を含むと解する。

本問では、Dは高所の資金繰りの悪化により株価が下落するという間接損害があり、「損害」にあたる。

(4) したがって、ABCEは429条1項によりDに対して損害賠償責任を負う。

(5) そして、430条によりABCEは連帯して責任を負う。

(6) よって、Dは上記責任を追及できる。

3. 株主DはABCEに対して取締役及び監査役解任の訴え(854条1項2項)を提起して、それぞれに対して経営責任を追及することができる。

第2.小問2

1.株主Dの請求について。

(1) DはAに対して360条1項2項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めることができないか。

ア Aの交付行為は前述したように善管注意義務に反することから「法令に違反する行為」にあたる。

イ そして、このAの交付行為によって甲社は資金繰りに窮したのであるから「会社に著しい損害が生じるおそれ」があったといえる。

ウ したがって、DはAに対して360条1項2項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めるよう請求できる。

2.監査役Eの請求について

(1) EはAに対して385条1項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めることができないか。

ア 前述したようにAのFに対する金銭交付行為は善管注意義務に反し「法令に違反する行為」にあたる。

イ そして、「会社に著しい損害が生じるおそれ」がある。

ウ したがって、EはAに対して385条1項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めるよう請求できる。

(2) また、Eは取締役会に出席して意見を述べ(383条1項)、取締役会が開かれないときはE自らが招集して(383条2項)、Aに金銭交付行為について説明を求めることで、これをやめさせることができる。

以上(4頁74行まで)

評:A

① 小問1の1(1)のア、善管注意義務違反の認定がやや甘い感じがします。「個人で経営している自動車修理業の会社において3000万円の土地取引は「重要な財産の譲受」に当たり、取締役会の決定を得る必要があるのに(362条4項1号)、取締役会を開くことなく独断で~」とした方がよかった気がします。

② 2.(2)の悪意重過失の認定はちょっとおざなりです。これはないよりはましという程度です。もっとも、重過失の認定を聞いている問題でもないですから、これでも許されるだろうと試験中判断しました。

もちろん、「独断で」という事実からAの重過失は認定できるでしょうし、「従業員」という事実はBCの重過失を否定する形で使えます。そうすれば、まだ点が伸びただろうと思います。(当時はそこまでする余力がありませんでした。)

③ 予備校などの答錬で出たことのある問題でしたから、みんなそこそこ書いてくるので差が付かない問題で、大事なことを書き落としたらかなり差がつけられてしまうとおもいました。

そこで、戦略としては、他の受験生が書きそうなことは必ず答案に書くこと。そして、他の受験生と差をつけるため、後述する目的手段型の出題意図から差がつけられそうなところは少しでもいいから書いておく。また、小問が二つあってそれぞれに分量があるので無理をしないことを心がけました。

④ 上記のとおり、今年も商法の評価はAでした。H13、H15、H17、H18は商法Aで、商法は論文での得点源でした。

商法で大事なことは、【趣旨】です。趣旨をいかに理解しているかを答案上に示しておくことが一つのポイントです。さらに趣旨から論旨を展開しあてはめでも趣旨を考慮できれば最上でしょう。

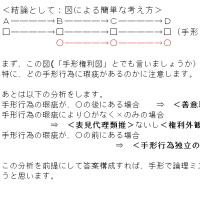

加えて、商法の問題は二つの類型に分けることができます。一つは、『目的手段型』。目的手段型というのは、問題文で指定された人物が商法上採りうる手段にはどのようなものがあるのかを聞いている形式の問題類型です。今年の商法1問目は目的手段型ですね。他にはH16①、H14①、H13①ですね。この類型は、その人物がどうしたいのか(損害賠償を求めたいのか、モノの明渡・引渡を求めたいのか、差止めや開示などの行為を請求したいのか、いわば目的ですね。)を明らかにして、その目的を達するための商法上の手段をいくつか紹介し、それぞれの手段が本問事案で適用された場合に結論としてできるのか否かを答案上に示せば足ります。再現答案の構成もこれに従ったもので、株主Dないし監査役Eが何をしたいかをまず示し、それについての商法上の手段について示した上で、当該手段の本事案での結論を書いたにすぎません。もちろん、これらを答案上に示すにあたって、趣旨を書くことは言うまでもありません。ただ、趣旨は大展開していません。この目的手段型では、もう一つの型である『趣旨型』に比べれば趣旨の比重が軽いからです。

もう一つの類型は『趣旨型』。これは問題文の意図が商法上の制度の趣旨を理解しているかどうかを見ている問題です。この類型は、H17①②、H16②、H15①②、H14②、H13②、H12①がこれにあたるだろうと思います。こちらは、【趣旨】がどれだけ理解できているかを答案上示すことが要求されます。趣旨から論旨を展開しあてはめでも趣旨を考慮すれば、無敵でしょう。

⑤ 商法は難しいと質問を受けます。商法の基本書の読解はたしかに難しいものがありますが、でも、論文を問題を解くというレベルで考えると必ずしもそうではありません。事前の準備で何とかできるからです。

そして、商法の問題でも会社法が難しいという質問も受けますが、難しい問題を聞いてみるとたいてい目的手段型の問題です。その難しさを具体的に聞いてみると、H16①は予備校が張っていたヤマが当たった年で、予備校の答練で準備した答案を書いたのに評価は下のほうだったと。当時わたしも予備校答案と内容的には同じことを書きましたが、評価はA。その評価を分けたのは、問題文にどれだけくっついたかどうか。予備校答案のように論点的に展開すると、「どういう手段があるか?」という問題文の聞き方から離れてしまい、問題文がキチンと読めていないという評価を受けたのではないかと思います。私自身はこれまでの経験で以前からそう推測していたので、市中に氾濫する予備校答案を『目的・手段』という視点から自主的に分解・再整理して準備していました。そのH16①では、予備校答案そのままに書かず、自主的に分解・再整理したものを書きました。その差が結果の差につながりました。予備校答案とは内容的には同じでも、答案上の示し方が違うだけで評価も変わってしまういい好例です。

予備校答案の分解・再整理という言葉を使いましたが、これは別に難しい作業ではありません。それは、分解と言っても予備校答案の内容面を吟味するわけではないし、再整理といっても商法上の手段は限られてますから大した数の分類になるわけでもないからです。

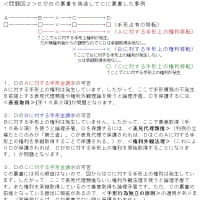

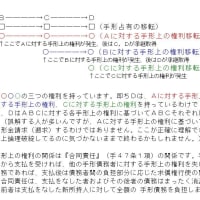

特に事前に株主の手段とか監査役の手段を特定の事案において分解・再整理しておくことは有用です。例えば、株主については、損害が生じる行為がなされる前であれば、株主としてはやめさせたいと思います。その手段としては差止請求(360条1項2項)があるし、その行為が株主総会決議に基づくなら決議取消・無効の訴えがあります。行為後であれば、その行為の無効を主張したいでしょうから、各種無効の訴えがあります。生じた損害(株価下落などの間接損害)の回復ならば、役員などの会社に対する責任(423条1項)を株主代表訴訟(847条1項)により追及する手段や、直接に役員などに損害賠償請求をなす方法として428条1項の役員等の第三者に対する損害賠償責任という手段があります。他に株主であれば、役員に経営責任を追及したいでしょうから、その手段として、株主総会で役員等解任決議をする方法や解任決議ができない場合には役員等解任の訴え(854条1項)という方法があります。最後に上記手段でも万策尽きた場合には、株主としてはこんな会社から手を引きたいと思うでしょうから、株式売却の手段があります。その際、特に株式買取請求権があれば、株主の経済的損失を免れることができます。これを想定される事案(例えば、違法配当や設立時の見せ金など)で手段を準備しておけばいいとおもいます。

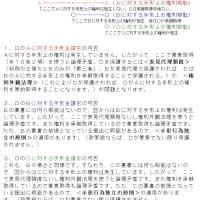

同様に、債権者などの第三者や監査役、他の取締役などについて分解・再整理しておくとかなり有用だと思います。

第1.小問1

1. 株主Dとしては、甲社が被った損害を回復するためにABCEそれぞれが甲社に対し423条1項により連帯して(430条)損害賠償責任を王と主張し、株主代表訴訟(847条1項)を提起して、その責任を追及できないか。

(1) まずAは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負うか。

ア AはFから持ちかけられた不動産購入の話に安易に乗って、取締役会を開くこともなく独断でFに3000万円を交付しており、Aは善管注意義務(330条、民法644条)に違反している。

これは、「任務を怠った」にあたる。

イ 甲社に3000万円の「損害」がある。

ウ したがって、Aは甲社に対し423条1項により損害賠償責任を負う。

(2) 次に、B、Cは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負うか。

ア Aは独断でFに3000万円を交付しており、取締役会の非上程事項について取締役が監視義務を負うか問題となるが、監視義務を負うと解する。

なぜなら、取締役は取締役会の構成員として監視義務を負い(362条2項2号)、取締役会の監督機能を実行化するために広く取締役会の非上程事項にも監視義務を認めるべきであり、このように解しても取締役に取締役会の招集権があり(366条1項)不当でないからである。

したがって、本問ではB、CはAの交付につき監視義務に違反しているから、「任務に怠った」にあたる。

イ そして、甲社に3000万円の「損害」がある。

ウ したがって、B,Cは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負う。

(3)ア 監査役EはAのFへの3000万円の交付行為が善管注意義務に違反しているのに、これを監査する義務(381条1項)を怠っており、「任務を怠って」にあたる。

イ そして、甲社に3000万円の「損害」がある。

ウ したがって、Eは甲社に対して423条1項により損害賠償責任を負う。

(4) よって、430条によりABCEはそれぞれ連帯して責任を負う。

(5) 以上より、Dは上記責任を株主代表訴訟により追及できる。

2. 株主Dは、株価が下落し「損害」を被ったとしてABCEに対して429条により直接に損害賠償責任を連帯して(430条)追及できないか。

(1) まず、株主Dが「第三者」にあたるか。

思うに、429条1項は株式会社の経営が取締役に依存していることから、特に第三者を保護するために設けられた特別の法定責任である。とすれば、この第三者保護の趣旨からは「第三者」とは広く会社以外の第三者をいうと解する。

本問Dは株主であり、甲社以外の第三者であるから「第三者」にあたる。

(2) 次に「悪意又は重過失」については、493条1項の第三者保護の趣旨から任務懈怠について悪意または重過失があれば足りると解する。

本問では、ABCEにはそれぞれの任務懈怠について「悪意又は重過失」が認められる。

(3) そして、「損害」については429条1項の第三者保護の趣旨から広く間接損害を含むと解する。

本問では、Dは高所の資金繰りの悪化により株価が下落するという間接損害があり、「損害」にあたる。

(4) したがって、ABCEは429条1項によりDに対して損害賠償責任を負う。

(5) そして、430条によりABCEは連帯して責任を負う。

(6) よって、Dは上記責任を追及できる。

3. 株主DはABCEに対して取締役及び監査役解任の訴え(854条1項2項)を提起して、それぞれに対して経営責任を追及することができる。

第2.小問2

1.株主Dの請求について。

(1) DはAに対して360条1項2項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めることができないか。

ア Aの交付行為は前述したように善管注意義務に反することから「法令に違反する行為」にあたる。

イ そして、このAの交付行為によって甲社は資金繰りに窮したのであるから「会社に著しい損害が生じるおそれ」があったといえる。

ウ したがって、DはAに対して360条1項2項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めるよう請求できる。

2.監査役Eの請求について

(1) EはAに対して385条1項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めることができないか。

ア 前述したようにAのFに対する金銭交付行為は善管注意義務に反し「法令に違反する行為」にあたる。

イ そして、「会社に著しい損害が生じるおそれ」がある。

ウ したがって、EはAに対して385条1項によりAのFに対する金銭交付行為を差し止めるよう請求できる。

(2) また、Eは取締役会に出席して意見を述べ(383条1項)、取締役会が開かれないときはE自らが招集して(383条2項)、Aに金銭交付行為について説明を求めることで、これをやめさせることができる。

以上(4頁74行まで)

評:A

① 小問1の1(1)のア、善管注意義務違反の認定がやや甘い感じがします。「個人で経営している自動車修理業の会社において3000万円の土地取引は「重要な財産の譲受」に当たり、取締役会の決定を得る必要があるのに(362条4項1号)、取締役会を開くことなく独断で~」とした方がよかった気がします。

② 2.(2)の悪意重過失の認定はちょっとおざなりです。これはないよりはましという程度です。もっとも、重過失の認定を聞いている問題でもないですから、これでも許されるだろうと試験中判断しました。

もちろん、「独断で」という事実からAの重過失は認定できるでしょうし、「従業員」という事実はBCの重過失を否定する形で使えます。そうすれば、まだ点が伸びただろうと思います。(当時はそこまでする余力がありませんでした。)

③ 予備校などの答錬で出たことのある問題でしたから、みんなそこそこ書いてくるので差が付かない問題で、大事なことを書き落としたらかなり差がつけられてしまうとおもいました。

そこで、戦略としては、他の受験生が書きそうなことは必ず答案に書くこと。そして、他の受験生と差をつけるため、後述する目的手段型の出題意図から差がつけられそうなところは少しでもいいから書いておく。また、小問が二つあってそれぞれに分量があるので無理をしないことを心がけました。

④ 上記のとおり、今年も商法の評価はAでした。H13、H15、H17、H18は商法Aで、商法は論文での得点源でした。

商法で大事なことは、【趣旨】です。趣旨をいかに理解しているかを答案上に示しておくことが一つのポイントです。さらに趣旨から論旨を展開しあてはめでも趣旨を考慮できれば最上でしょう。

加えて、商法の問題は二つの類型に分けることができます。一つは、『目的手段型』。目的手段型というのは、問題文で指定された人物が商法上採りうる手段にはどのようなものがあるのかを聞いている形式の問題類型です。今年の商法1問目は目的手段型ですね。他にはH16①、H14①、H13①ですね。この類型は、その人物がどうしたいのか(損害賠償を求めたいのか、モノの明渡・引渡を求めたいのか、差止めや開示などの行為を請求したいのか、いわば目的ですね。)を明らかにして、その目的を達するための商法上の手段をいくつか紹介し、それぞれの手段が本問事案で適用された場合に結論としてできるのか否かを答案上に示せば足ります。再現答案の構成もこれに従ったもので、株主Dないし監査役Eが何をしたいかをまず示し、それについての商法上の手段について示した上で、当該手段の本事案での結論を書いたにすぎません。もちろん、これらを答案上に示すにあたって、趣旨を書くことは言うまでもありません。ただ、趣旨は大展開していません。この目的手段型では、もう一つの型である『趣旨型』に比べれば趣旨の比重が軽いからです。

もう一つの類型は『趣旨型』。これは問題文の意図が商法上の制度の趣旨を理解しているかどうかを見ている問題です。この類型は、H17①②、H16②、H15①②、H14②、H13②、H12①がこれにあたるだろうと思います。こちらは、【趣旨】がどれだけ理解できているかを答案上示すことが要求されます。趣旨から論旨を展開しあてはめでも趣旨を考慮すれば、無敵でしょう。

⑤ 商法は難しいと質問を受けます。商法の基本書の読解はたしかに難しいものがありますが、でも、論文を問題を解くというレベルで考えると必ずしもそうではありません。事前の準備で何とかできるからです。

そして、商法の問題でも会社法が難しいという質問も受けますが、難しい問題を聞いてみるとたいてい目的手段型の問題です。その難しさを具体的に聞いてみると、H16①は予備校が張っていたヤマが当たった年で、予備校の答練で準備した答案を書いたのに評価は下のほうだったと。当時わたしも予備校答案と内容的には同じことを書きましたが、評価はA。その評価を分けたのは、問題文にどれだけくっついたかどうか。予備校答案のように論点的に展開すると、「どういう手段があるか?」という問題文の聞き方から離れてしまい、問題文がキチンと読めていないという評価を受けたのではないかと思います。私自身はこれまでの経験で以前からそう推測していたので、市中に氾濫する予備校答案を『目的・手段』という視点から自主的に分解・再整理して準備していました。そのH16①では、予備校答案そのままに書かず、自主的に分解・再整理したものを書きました。その差が結果の差につながりました。予備校答案とは内容的には同じでも、答案上の示し方が違うだけで評価も変わってしまういい好例です。

予備校答案の分解・再整理という言葉を使いましたが、これは別に難しい作業ではありません。それは、分解と言っても予備校答案の内容面を吟味するわけではないし、再整理といっても商法上の手段は限られてますから大した数の分類になるわけでもないからです。

特に事前に株主の手段とか監査役の手段を特定の事案において分解・再整理しておくことは有用です。例えば、株主については、損害が生じる行為がなされる前であれば、株主としてはやめさせたいと思います。その手段としては差止請求(360条1項2項)があるし、その行為が株主総会決議に基づくなら決議取消・無効の訴えがあります。行為後であれば、その行為の無効を主張したいでしょうから、各種無効の訴えがあります。生じた損害(株価下落などの間接損害)の回復ならば、役員などの会社に対する責任(423条1項)を株主代表訴訟(847条1項)により追及する手段や、直接に役員などに損害賠償請求をなす方法として428条1項の役員等の第三者に対する損害賠償責任という手段があります。他に株主であれば、役員に経営責任を追及したいでしょうから、その手段として、株主総会で役員等解任決議をする方法や解任決議ができない場合には役員等解任の訴え(854条1項)という方法があります。最後に上記手段でも万策尽きた場合には、株主としてはこんな会社から手を引きたいと思うでしょうから、株式売却の手段があります。その際、特に株式買取請求権があれば、株主の経済的損失を免れることができます。これを想定される事案(例えば、違法配当や設立時の見せ金など)で手段を準備しておけばいいとおもいます。

同様に、債権者などの第三者や監査役、他の取締役などについて分解・再整理しておくとかなり有用だと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます