弥勒山日記 (16)に戻る

弥勒山日記 (目次)に戻る

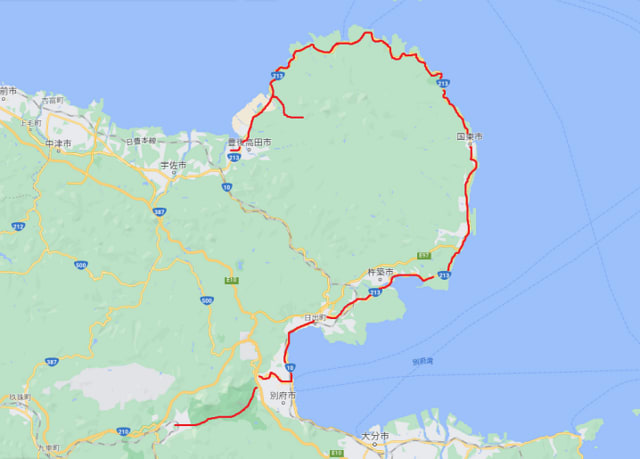

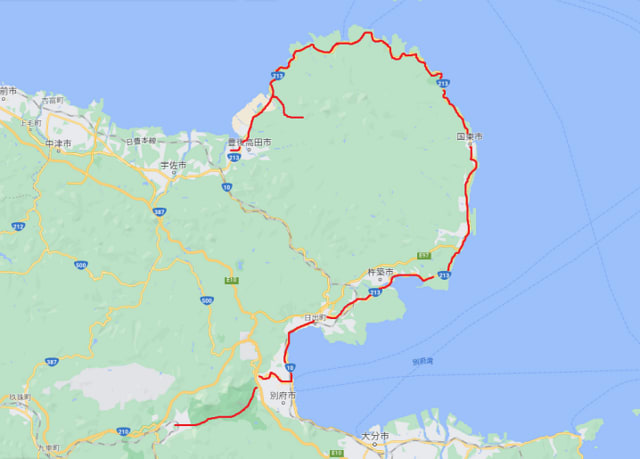

五月計画 大分県 2014/05/11 日曜日

2014/05/14 水曜日 四日目

猪群山(いむれやま)ストーンサークル

大分県豊後高田市臼野と同県豊後高田市城前の境にある標高458mの山

海岸沿いの国道を離れて農村地帯の坂道を登っていく途中に「ストーンサークル」の文字を書いた標識はあったが矢印はなかったので、道が山道になるあたりで道端に座っている人に聞いてみると「ストーンサークル」なんて聞いたことがないと言う。

猪群山と言う山も知らないと言う。

地図に乗っているから山がない筈はないが地元での通称は違うのかも知れない。(1)

(2)標識まで戻って脇道に入ってみたら正解だった。

案内板にゾロアスター(拝火教)とまで書いてあるのはやり過ぎと言うものだろう。

案内板にゾロアスター(拝火教)とまで書いてあるのはやり過ぎと言うものだろう。

(3)

(4)

山道と言うほどではなく、看板にも遊歩道と書いてある整備された緩やかな階段道が続いてやがて頂上の東屋に着いた。(5)

(6)猪群山458.2m

(7)海からも近く、海岸が良く見える。

(8) (9)「ストーンサークル入り口」の案内板に従って少し下ってからまた登りになった。

(9)「ストーンサークル入り口」の案内板に従って少し下ってからまた登りになった。

(10)なるほど大きな岩がゴロゴロ、と言うよりもかなり巨大な岩なのでドンッ ドンッと並んでいる。

(11)

(12)

(13)中央にある神体石

ストーンサークルだと言われればストーンサークルに見えるが、違うと言われれば違うようにも見えてしまう。(14)

(15)

試しに一つずつたどって見たが円でも楕円でもなく、うっかり見れば楕円形と錯覚するかもしれないと言う程度の規則性で配置されているに過ぎないように見える。とすればこれは配置されたと表現するより散らばっていると表現するべきではあるまいか。

試しに一つずつたどって見たが円でも楕円でもなく、うっかり見れば楕円形と錯覚するかもしれないと言う程度の規則性で配置されているに過ぎないように見える。とすればこれは配置されたと表現するより散らばっていると表現するべきではあるまいか。

まあ山中にこれだけ多数の巨岩が散らばっていれば何となく神秘的な気持ちになるのは理解できる。

「猪群山」という名前は、イノシシが群れるほどに多かったことに由来すると言われるが「飯牟礼山」とも書くそうなので単なる当て字であってイノシシとは無関係なのかも知れない。

巨石群は全て同じ材質のようであり、筆者には安山岩のように思えるが筆者の貧弱な知識で断定する訳にはいかず、ネットで調べても岩質について言及したものは見当たらなかった。

仮に安山岩とすれば地下で冷えて固まったマグマであり長い年月を経て上部の土石を失ってむき出しになって割れて散らばったと考えられないだろうか?

そうだとすれば中心に大きな塊が残り、周辺に円または楕円に近い形で岩塊が散らばることは想像できるしその姿をこのストーンサークルに重ねることも可能に成ってくる。

(16)何か彫ってあるが薄れてしまって読めない。

(16)何か彫ってあるが薄れてしまって読めない。

漢字のように見える。漢字が渡来した後にストーンサークルを作るとは思えないので後世の仕業だろう。

この刻み文字以外に人の操作らしきものが見当たらないのでここにあるのがストーンサークルであるとは思い難いというのが残念ながら筆者の観察である。

錯覚の主な原因は入り口に立っている二つの巨岩なのかも知れない。(17) 門のように或いは結界のように立ちふさがっているのでその先は特別な世界であるかのように感じてしまう。

門のように或いは結界のように立ちふさがっているのでその先は特別な世界であるかのように感じてしまう。

猪群山

風は元気だ

岩と神

下り始めた頃から弱い雨が降り始めた。次第に強くなってきたが本降りになる前に車に戻ることができた。しかしその後は終日激しい雨に祟られた。

国東市歴史体験学習館 大人200円 休館:月曜日 開館:9:00 ~ 17:00

国東市国東町安国寺1639-2 TEL:0978-72-2677

ここは「弥生のムラ安国寺集落遺跡公園」内に作られた施設なのだが激しい雨で公園内は良く見えなかった。

もう一つ国東町歴史民族資料館と言うのがあったはずだと聞いてみると、そこは市町村合併で閉鎖され展示物はこの施設に移されて展示しているとのことだった。

別府を過ぎて湯布院に向かう登りの道にさしかかったころから霧が出始めて、やがて濃くなり視界が10mを切ったために速度が出せなくなり塚原温泉(火口乃泉)に到着した時には閉店していた。

(18)塚原温泉(火口乃泉)駐車場(無料)

由布市湯布院町塚原1235 0977-85-4101

内風呂2時間500円、露天風呂2時間600円

暴風雨状態でよく見えなかったが温泉の横に看板があり、矢印と共に「火口見物」と書いてあったので噴火口が近くにあるらしい。

そのせいかかなり激しい雨の中でもはっきりと強い硫黄臭が感じられた。

結局今夜は入浴できず夕食もコンビニ弁当を食べて「道の駅 ゆふいん」で車中泊した。

道の駅「ゆふいん」

由布市湯布院町川北899-76 電話:0977-84-5551

2014/05/15 木曜日 五日目

(1)大分市歴史資料館 大分市国分960-1 097-549-0880 駐車場(無料)大人200円

大分市国分960-1 097-549-0880 駐車場(無料)大人200円

9:00~16:30、休:第2~5月曜、祝日翌日、第1月曜翌日

(2)

(3)資料館の周りは田園地帯で麦が実っていた。

(4)ここでも弥生のコーナーに「弥生前期に大陸から稲作が九州に伝わった」とかなり昔に訂正された説が断定的に記載してある。

受付の中年の男性にあれは違うんじゃないですか?と訪ねたら、ちょっと待ってくれと言って別の男性を呼んできた。後から来た人に同じことを問うと「そうなんですよ、あれはもう古いです」と言う。それ以上言ってお互いに気まずくなるのも嫌なので、世間話をして分かれた。

(5)大分県教育庁埋蔵文化財センター 大分市大字中判田1977番地 TEL: 097-597-5675

大分市大字中判田1977番地 TEL: 097-597-5675

休:土・日曜日・開所:8時30分~17時15分

建物に入ると通りかかった婦人が「いらっしゃいませ」と言うので、ここにも何か見せてもらえる展示物があるのか訪ねたら、ちょっと待ってくれと言って部屋に入って行かれた。本日はこのパターンが続く日らしい。

しばらくして作業服を着た初老の男性が出てきて案内するといわれた。ちょっとあせったがいまさら断れないので「お願いします」と言って付いていった先はほぼ整理の終わった発掘品が並べてある部屋だった。

廊下を通る時に見回すと大きな部屋で大勢の人が発掘品を洗ったり組合わせたりしている。いままで各地の埋蔵文化財センターを見てきたが、ここは特に活発に活動している施設であると思った。

黒曜石の出所、流通範囲の話など、九州ではどうなのかを知ることができて大変有意義であった。また、九州における舶来鏡の伝播、国産鏡との違いなどの話を聞くこともできた。

こういう情報はいずれ学者が整理して仮説を発表して本が出るのだろうが、未整理のつまり評価の付く前の生情報を聞けるのは楽しいことである。

(6)亀塚古墳公園・海部古墳資料館 大分市大字里646-1

大分市大字里646-1

午前9時~午後5時 休:毎週月曜日 無料

資料館に着いた頃にはすっかり晴れ上がって暑くなってきた。

(7)

(8) いささか創作過剰に感じられてやや不快になる。

いささか創作過剰に感じられてやや不快になる。

(9)

(10)評すれば、中々きれいにまとまった公園であり資料館だったと言える

関漁港

サバが美味いと言う口上以外に売り物はなさそうであり、港周辺にも魚料理の店が多いと言うこともなく、関さばと言う名品のことを知らなければそのまま通過してしまいそうな場所だった。

構えもちょっと大きな漁村と言った感じで道も狭く駐車場も少ないので、昼食に予定していた「関さば定食」はあきらめて通り過ぎた。

(11) (12)しかし海岸線の眺めはすばらしく、又海水が驚くほどきれいなので満足だった。

(12)しかし海岸線の眺めはすばらしく、又海水が驚くほどきれいなので満足だった。

潮の流れの速さが原因なのだろうが、この海で育った鯖ならば美味いのも当然だろうと思った。

(13)臼杵市歴史資料館

(13)臼杵市歴史資料館

臼杵市市浜808-1 0972-63-1111

休館日火曜日一般320円 9:30~17:30

大友氏以降の歴史が対象なので筆者の用には適さなかったが、古地図のコレクションはすばらしかった。 古地図の書き方や、目的の地域を強調する仕方などはたっぷりと楽しめた。

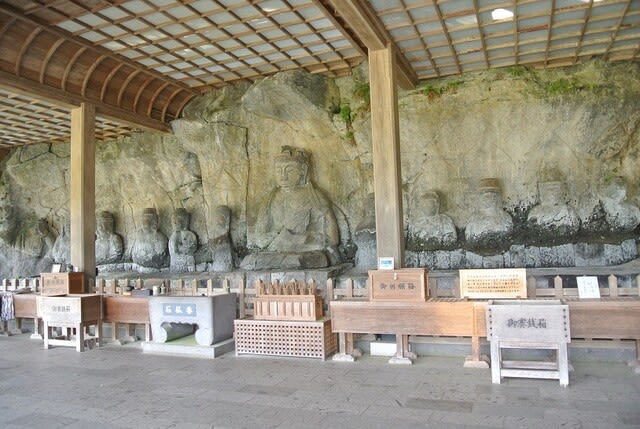

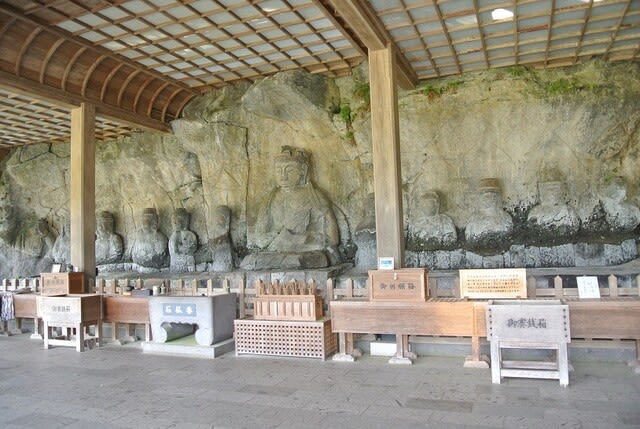

臼杵磨崖仏(臼杵石仏)

大分県臼杵市大字深田 電話:0972-65-3300

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)そろそろ磨崖仏には飽きかけているが、ここは少し違っていた。

国東半島のそれとは違って、変な言い方ではあるが純仏教的である。純仏教と言うのは山岳仏教や密教の匂いが薄いように感じたのだ。

(20)カナヘビの赤ん坊

(21)ニホンカナヘビの赤ちゃんに出会った。さすがに固有種なので弥勒山でも大分でも同じ姿である。懐かしいクラスメートに会えたような気分がした。

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)道の駅「やよい」 車中泊

大分県佐伯市弥生大字上小倉898-1 電話0972-46-5951

道の駅やよい付属「やよいの湯」4月~9月、10:30~23:00 大人(中学生以上):500円

2014/05/16 金曜日 六日目

(1)「水の子海事資料館」を目的に半島を走ったが風景の見事さは筆舌に尽くしがたい

(2)驚くほどきれいな海水

(3)元の間海峡(モトノマカイキョウ) 向いにある島の名が大島と言う。芸のないがっかりするような命名だがこの間の「元の間海峡」に激しい潮流が流れるらしい。 が、この時点での筆者には全く関心がなかった。(4)

向いにある島の名が大島と言う。芸のないがっかりするような命名だがこの間の「元の間海峡」に激しい潮流が流れるらしい。 が、この時点での筆者には全く関心がなかった。(4)

(5)

(6) 九州最東端が自慢の種らしい。(7)

九州最東端が自慢の種らしい。(7)

水の子海事資料館には開館時間よりも早く着き過ぎたので取りあえず「鶴御崎灯台」を見て来る事にした。(8) (9)鶴御崎灯台

(9)鶴御崎灯台

(10)灯台から見下ろす海がきれいだ。 ここで泳ぎたいと思う。

(11)展望ブリッジへ向かう山道 (12)道端に何故か洞穴があった

(12)道端に何故か洞穴があった

(13)展望ブリッジから灯台遠望 (14)大勢が景色を堪能できるように二つの丘の間に橋が掛けてあって「展望ブリッジ」と名づけられている。

(14)大勢が景色を堪能できるように二つの丘の間に橋が掛けてあって「展望ブリッジ」と名づけられている。

(15)たぶんこちらが正規の道

灯台を見に来たのは正解だった。すばらしい景色と心地良い遊歩道で楽しい時間を過ごす事ができた。

(16)水の子島海事資料館も見に来てよかった。 水の子島海事資料館 佐伯市鶴見下梶寄 0972-23-3400

水の子島海事資料館 佐伯市鶴見下梶寄 0972-23-3400

休:毎週火曜日 開館時間:9:30~16:30 大人 200円

歴史的な知識とも言えないが明治30年ごろの逓信省と海軍の思惑が伺える見事な収集品だった。

また併設の豊後水道渡り鳥館には、夜中や嵐の時に灯台にぶつかって死ぬ鳥の剥製が大量に納められていた。驚くほど小さな鳥までが海を渡ることを知って生き物の強さを実感した。

半島から引き返す途中で海の色が変わったので車を止めてみたら潮の流れが変わったらしく、海なのにまるで急流の川を見ているみたいだった。(17) (18)海峡というもの、潮流というものを知識では理解していたが実際に見たのは初めてで感動的な眺めだった。

(18)海峡というもの、潮流というものを知識では理解していたが実際に見たのは初めてで感動的な眺めだった。 (19)

(19)

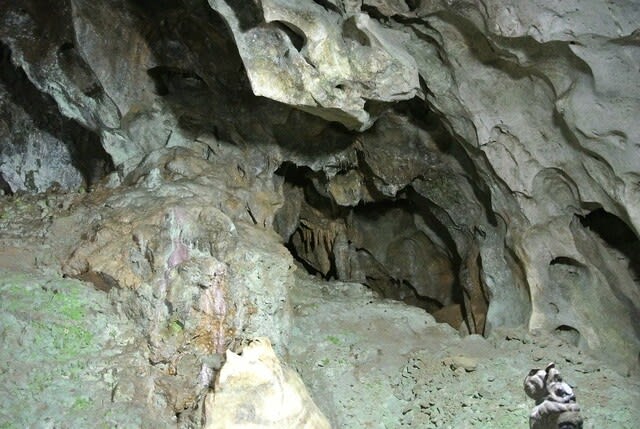

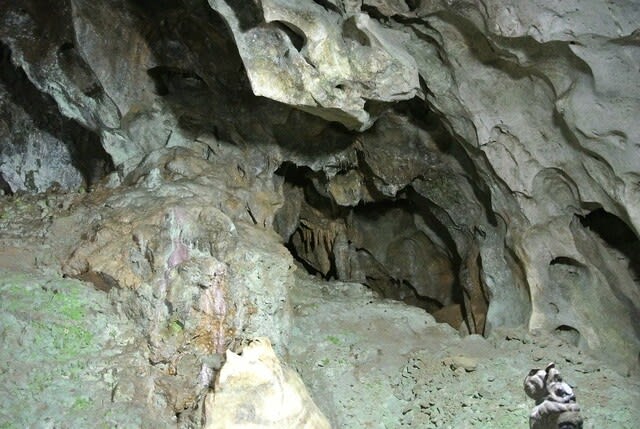

(20)風連鍾乳洞 臼杵市野津町泊1632 TEL(0974)32-2547 8:00~17:30 800円

臼杵市野津町泊1632 TEL(0974)32-2547 8:00~17:30 800円

「日本一きれいな」とパンフレットにうたってある。

確かにきれいではあるけれど日本一と断定するのはどうだろう?

(21)入り口兼土産物店から洞窟入り口へ 左は探検口、右が現在の入り口(22)

左は探検口、右が現在の入り口(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31) (32)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)稲積水中鍾乳洞 大分県豊後大野市三重町 TEL 0974-26-2468 9~17時 入洞1200円 駐車場あり

大分県豊後大野市三重町 TEL 0974-26-2468 9~17時 入洞1200円 駐車場あり

世界的にも珍しい水中鍾乳洞。約8万5000年前の阿蘇山大噴火で水没したそうだ。

(37)

(38)この水に溶け込みたいと焦がれるような美しさ! 青こそ水の色である。

(39) サンゴが石になり泥も石になる

サンゴが石になり泥も石になる

奥深く

全て治めて

水の星

(40)

(41)

稲積水中鍾乳洞は見事に美しい。

こちらが「日本一きれい」と言うのなら「まあそうかも知れない」と言って置こう。

(42)

(43)

大変きれいで興味深かったが、研究者ではない筆者に言えることはそこまでである。

(44)豊後大野市歴史民俗資料館 豊後大野市緒方町下自在172番地 TEL:0974-42-4141

豊後大野市緒方町下自在172番地 TEL:0974-42-4141

休:毎週月曜日、午前9時~午後4時30分

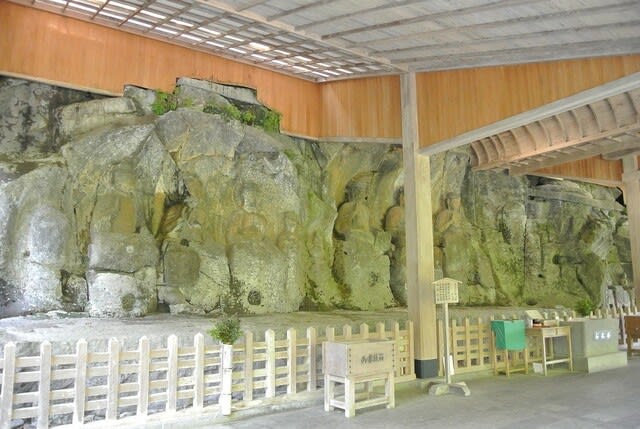

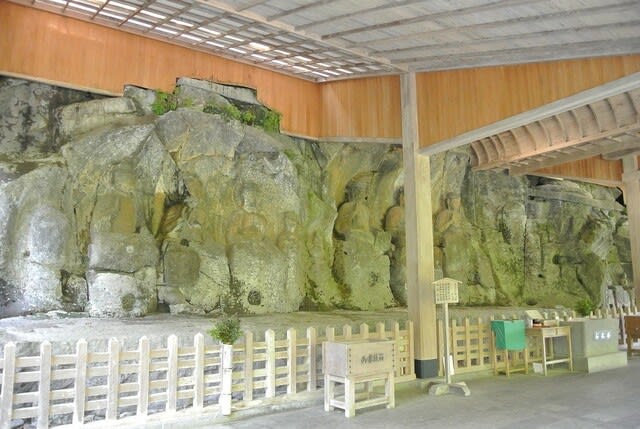

普光寺磨崖仏 日本国内でも最大級の磨崖仏

(45)普光寺山門 豊後大野市朝地町上尾塚1225普光寺境内 0974-22-1001

豊後大野市朝地町上尾塚1225普光寺境内 0974-22-1001

(46)奥地の小高い山上にあるさして大きくも豊かでもなさそうな寺の向かいにある山の崖に大きな穴が二つ開いている。 (47)穴のふちに削った跡はあるが奥にはない。

(47)穴のふちに削った跡はあるが奥にはない。

自然に開いた穴を人間が拡張したのかもしれない。 (48)

(48)

(49)竹田市立歴史資料館 竹田市大字竹田町2083 0974-63-1923

竹田市大字竹田町2083 0974-63-1923

9~17時 200円 定休日:月曜

(50)野鹿洞穴 縄文前期の洞穴 竹田市荻町南河内字河内

(51)

(52)狭い山道をクネクネと辿って行ったらついに工事現場の直前に洞窟があった。

工事の内容は判らなかったが、道はそこで行き止まりなので砂防ダムか崩落防止のどちらかであろう。道が狭くて折り返せなかったので、工事現場でダンプの横を借りて方向転換した。

(53) 洞穴は高い所にあり入り口もひどく狭いので中を確認することはできなかった。

洞穴は高い所にあり入り口もひどく狭いので中を確認することはできなかった。

可能性として、かっては谷沿いに在って便利だったが谷川が土地を削り続けた為に、終にはこの位置に至ったと考えられる。

(54)付近にはほかにも洞穴があるらしいので削られやすい岩質地帯なのかも知れない。

今回の旅で2泊目の宿泊は長湯温泉カジカ庵。

竹田市直入郡直入町大字長湯温泉2961-2 連絡先:0974-75-2580

客室有線LAN 合計料金:5,400円(税込・サービス料込)

車中泊と違って宿泊時には酒が飲めるのだ。ここの濁った茶色のお湯は無臭であるがゆっくりと温まってくる。付近には飲食のできる店はないので館内のレストランで飲み食いする以外にはなかった。

日本のホテルでもビジネス・ホテルは非常に合理的になって来ているが、旅館を名乗る所や温泉宿は昔からの不合理や非効率のまかり通っているところが少なくない。中には不便さを優雅さと取り違えているらしい宿もある。

ここカジカ庵はそこまで悪くはないがせっかくの広い施設があまり管理されていないようには見える。

2014/05/17 土曜日 七日目

(1)九重「夢」大吊橋 大分県九重町田野1208 TEL 0973-73-3800 8時30分~16時30分 駐車場あり 入場500円

大分県九重町田野1208 TEL 0973-73-3800 8時30分~16時30分 駐車場あり 入場500円

(2)「歩行者専用としては、長さ・高さともに日本一を誇る」とガイドのうたい文句通り、高所に掛かっている巨大なつり橋だった。

(3)歩いている時には解らないが立ち止まると揺れているのを感じてびっくりする。

写真を撮ろうとして立ち止まった女性がそれに気付いて嬌声を上げていた。

高所と高所をつなぐ吊橋の中央の幅50cm位は金属の「すのこ」状になっており、真下を見ながら歩くことができ、最初に気付いた時はドキッとした。相当な高度があるのだ。

(4)橋の中程からの景色は絶景だった。

(5)周りは九重の山々に囲まれていて滝がいくつも見える。

(6)

入り口前の駐車場では大勢の中国人がやたらに大声で怒鳴りあっていた。

ツアー客のようで、彼らは喧嘩している訳ではなく普通の会話をしているらしかったが表情を見ないで声だけを聞いていたら喧嘩と思ってしまう。橋の所々に立っているガイドに聞くと近頃増えてきたそうだ。(7)

(8)

(9)

(10)

(11)天領日田資料館 日田市豆田町11-7 【電話】0973-24-6517 9:00~17:00

日田市豆田町11-7 【電話】0973-24-6517 9:00~17:00

【休み】水曜日(祭日の場合は翌木曜日)

予想していた通り、天領時代中心の展示だった。

天領になる以前の資料が何かないかと期待したが全くなくてがっかりした。

(12)最近各地に増えてきた「おかげ横丁」もどきのようにも見える整備された古い宿場街。

町を歩いていると「日田やきそば」の文字がやたらに目に付く。B級グルメらしい。

昼食がまだだったので適当に選んだ店に入って注文した。モヤシたっぷりでソース軽めの固焼きそばと言ったところだった。

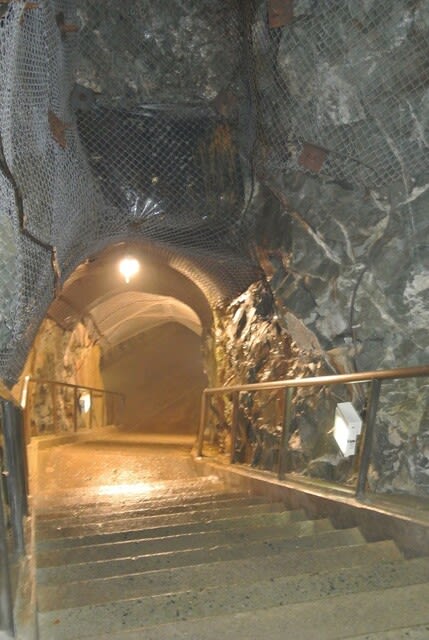

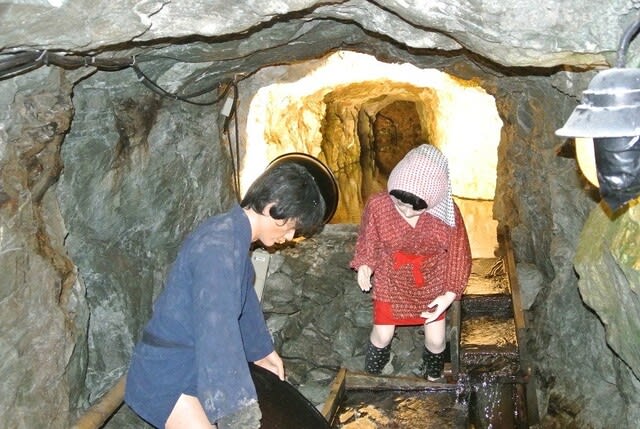

(13)鯛生金山(たいおきんざん)地底博物館 日田市中津江村合瀬3750番地 tel:0973-56-5316 ¥1,000

日田市中津江村合瀬3750番地 tel:0973-56-5316 ¥1,000

営業:午前9時-午後5時(元旦のみ休館)

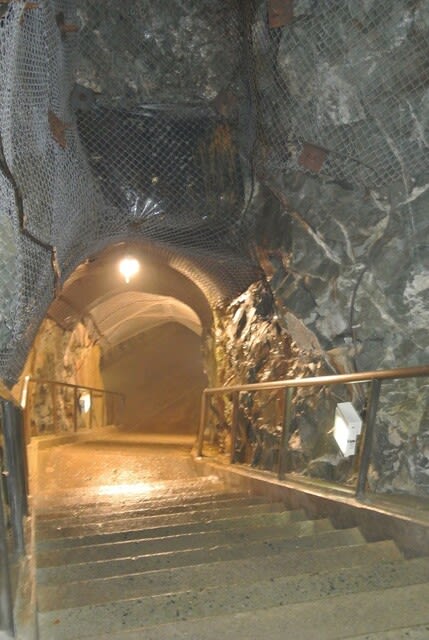

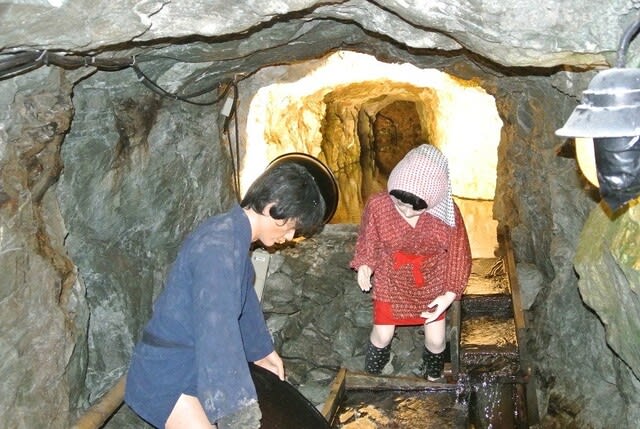

(14)かって東洋一の大金山であった鯛生金山の坑道を使った博物館。

(15)

(16)

(17)

(18)

(19) さすがに掘っていたのが金だっただけのことはある。

さすがに掘っていたのが金だっただけのことはある。

充実した設備と優れた管理の跡がうかがい知れる。鉱石サンプルの展示も素晴らしかった。

見学路の終わりに「触ってみよう」として透明なケースの中に金箔の欠片が入れてあった。

そのまま持ち出してもバレないかもしれないが、金の特徴のひとつに展延性があって恐ろしく薄く延ばすことができるのだ。

汎用の金箔はほぼ1万分の1ミリまで伸ばされるそうなので、金箔であれば大量に集めてもその量はたかが知れているのだ。

おまけに近頃では真鍮からなる「洋金箔」というものが普及しているとも言う。

日田琴平温泉ゆめ山水 料金: 500円

日田市琴平町1571-1 電話:0973-23-8827

道の駅 「水辺の郷おおやま」 車中泊

日田市大山町西大山4106 電話番号 0973-52-3630

2014/05/18 日曜日 八日目

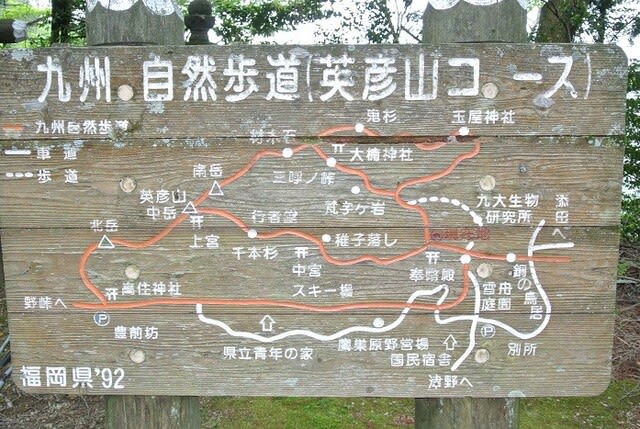

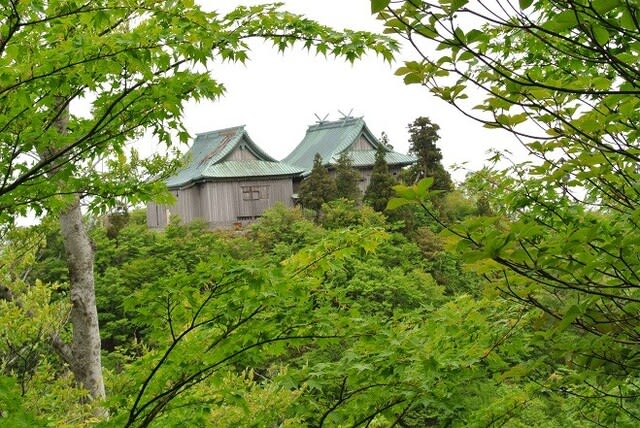

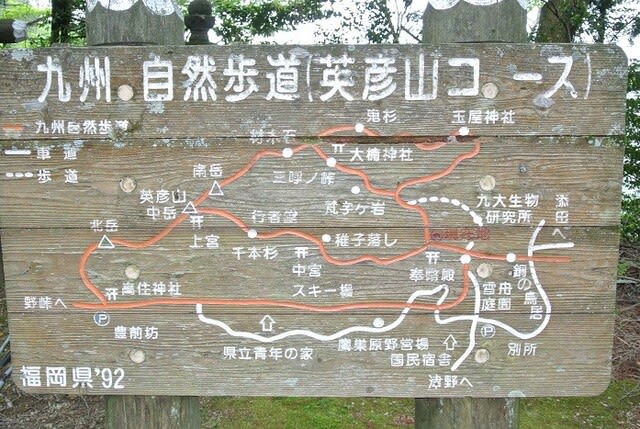

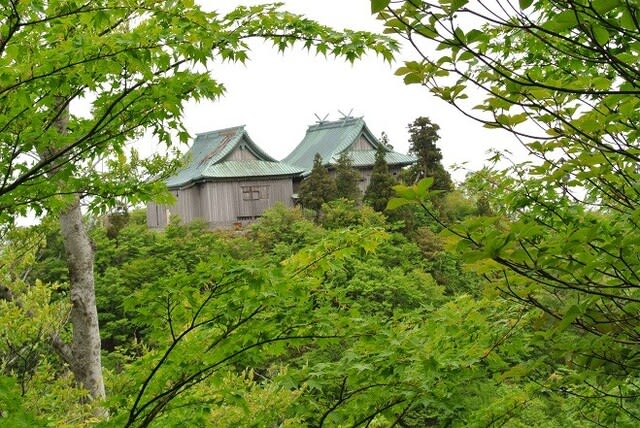

英彦山 福岡県田川郡添田町と大分県中津市山国町とにまたがる標高1,199mの修験道の山。

別所駐車場で登山の準備をしていると近くに止まった車から同じように山装束をした若い男が降りてきた。山の様子をたずねると親切丁寧な説明が始まった。

九州の人は一般的に親切だがこの人は英彦山について語ることがたまらなく嬉しい様子だった。修験道の山ではあるが現代登山の山としても優れた山であるらしい。(1)

(2)取りあえずその忠告に従って奉幣殿まで行って、そこで水を調達してから南岳に登り稜線沿いに北岳まで行くことにした。

(3)

(4)奉幣殿 清めの水とは別に御神水の湧き口があって、かなりうまい水が湧き出ていた。

清めの水とは別に御神水の湧き口があって、かなりうまい水が湧き出ていた。

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)整備されているとも、されていないとも言える道が続く。

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)ついに現れた鎖場

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)南岳山頂

(23)中岳・上宮を望む

(24)

(25)中岳頂上・上宮 宮の裏に広場があって大勢の観光客が居た。奉幣殿から真直ぐ階段を登ってくれば楽に来れるらしい。修験道の時代はともかく現代では登山者よりも観光客の方が大事なのだ。

宮の裏に広場があって大勢の観光客が居た。奉幣殿から真直ぐ階段を登ってくれば楽に来れるらしい。修験道の時代はともかく現代では登山者よりも観光客の方が大事なのだ。

(26)

(27)英彦山頂上

(29)

(30)岩境 北岳頂上は特に印象もなく通り過ぎてしまった。

(31)高住神社から下って来て平坦な道に入ったところで野生の鹿を見つけた。

(32)人をあまり怖がっていないようなので野生鹿と言うよりは野良鹿と呼ぶ方が正しいかも知れない。

(33)

この日も九州内で車中泊するつもりだったが13時には下山してしまったので、このまま帰路に着くことにした。

英彦山をかなり離れた国道沿いのラーメン屋に入ったら店の親父が車のナンバープレートを見て声を掛けてきた。

仕事かと問うので、英彦山に登りたくて来たと答えるとひどく嬉しそうな顔をしてご飯をおまけしてくれた。この地方の人たちが英彦山の存在を誇りにしていることが伺える。

津和野の先で車中泊

2014/05/19 月曜日 九日目

帰路

ひたすら走って今回の旅の総走行距離は2,779.8Km

金城埠頭ポートメッセなごや 2014/05/22 木曜日

「ライフガードテック展示会」訪問

弥勒山日記 (18)に続く

弥勒山日記 (目次)に戻る

弥勒山日記 (目次)に戻る

五月計画 大分県 2014/05/11 日曜日

2014/05/14 水曜日 四日目

猪群山(いむれやま)ストーンサークル

大分県豊後高田市臼野と同県豊後高田市城前の境にある標高458mの山

海岸沿いの国道を離れて農村地帯の坂道を登っていく途中に「ストーンサークル」の文字を書いた標識はあったが矢印はなかったので、道が山道になるあたりで道端に座っている人に聞いてみると「ストーンサークル」なんて聞いたことがないと言う。

猪群山と言う山も知らないと言う。

地図に乗っているから山がない筈はないが地元での通称は違うのかも知れない。(1)

(2)標識まで戻って脇道に入ってみたら正解だった。

案内板にゾロアスター(拝火教)とまで書いてあるのはやり過ぎと言うものだろう。

案内板にゾロアスター(拝火教)とまで書いてあるのはやり過ぎと言うものだろう。(3)

(4)

山道と言うほどではなく、看板にも遊歩道と書いてある整備された緩やかな階段道が続いてやがて頂上の東屋に着いた。(5)

(6)猪群山458.2m

(7)海からも近く、海岸が良く見える。

(8)

(9)「ストーンサークル入り口」の案内板に従って少し下ってからまた登りになった。

(9)「ストーンサークル入り口」の案内板に従って少し下ってからまた登りになった。

(10)なるほど大きな岩がゴロゴロ、と言うよりもかなり巨大な岩なのでドンッ ドンッと並んでいる。

(11)

(12)

(13)中央にある神体石

ストーンサークルだと言われればストーンサークルに見えるが、違うと言われれば違うようにも見えてしまう。(14)

(15)

試しに一つずつたどって見たが円でも楕円でもなく、うっかり見れば楕円形と錯覚するかもしれないと言う程度の規則性で配置されているに過ぎないように見える。とすればこれは配置されたと表現するより散らばっていると表現するべきではあるまいか。

試しに一つずつたどって見たが円でも楕円でもなく、うっかり見れば楕円形と錯覚するかもしれないと言う程度の規則性で配置されているに過ぎないように見える。とすればこれは配置されたと表現するより散らばっていると表現するべきではあるまいか。まあ山中にこれだけ多数の巨岩が散らばっていれば何となく神秘的な気持ちになるのは理解できる。

「猪群山」という名前は、イノシシが群れるほどに多かったことに由来すると言われるが「飯牟礼山」とも書くそうなので単なる当て字であってイノシシとは無関係なのかも知れない。

巨石群は全て同じ材質のようであり、筆者には安山岩のように思えるが筆者の貧弱な知識で断定する訳にはいかず、ネットで調べても岩質について言及したものは見当たらなかった。

仮に安山岩とすれば地下で冷えて固まったマグマであり長い年月を経て上部の土石を失ってむき出しになって割れて散らばったと考えられないだろうか?

そうだとすれば中心に大きな塊が残り、周辺に円または楕円に近い形で岩塊が散らばることは想像できるしその姿をこのストーンサークルに重ねることも可能に成ってくる。

(16)何か彫ってあるが薄れてしまって読めない。

(16)何か彫ってあるが薄れてしまって読めない。漢字のように見える。漢字が渡来した後にストーンサークルを作るとは思えないので後世の仕業だろう。

この刻み文字以外に人の操作らしきものが見当たらないのでここにあるのがストーンサークルであるとは思い難いというのが残念ながら筆者の観察である。

錯覚の主な原因は入り口に立っている二つの巨岩なのかも知れない。(17)

門のように或いは結界のように立ちふさがっているのでその先は特別な世界であるかのように感じてしまう。

門のように或いは結界のように立ちふさがっているのでその先は特別な世界であるかのように感じてしまう。猪群山

風は元気だ

岩と神

下り始めた頃から弱い雨が降り始めた。次第に強くなってきたが本降りになる前に車に戻ることができた。しかしその後は終日激しい雨に祟られた。

国東市歴史体験学習館 大人200円 休館:月曜日 開館:9:00 ~ 17:00

国東市国東町安国寺1639-2 TEL:0978-72-2677

ここは「弥生のムラ安国寺集落遺跡公園」内に作られた施設なのだが激しい雨で公園内は良く見えなかった。

もう一つ国東町歴史民族資料館と言うのがあったはずだと聞いてみると、そこは市町村合併で閉鎖され展示物はこの施設に移されて展示しているとのことだった。

別府を過ぎて湯布院に向かう登りの道にさしかかったころから霧が出始めて、やがて濃くなり視界が10mを切ったために速度が出せなくなり塚原温泉(火口乃泉)に到着した時には閉店していた。

(18)塚原温泉(火口乃泉)駐車場(無料)

由布市湯布院町塚原1235 0977-85-4101

内風呂2時間500円、露天風呂2時間600円

暴風雨状態でよく見えなかったが温泉の横に看板があり、矢印と共に「火口見物」と書いてあったので噴火口が近くにあるらしい。

そのせいかかなり激しい雨の中でもはっきりと強い硫黄臭が感じられた。

結局今夜は入浴できず夕食もコンビニ弁当を食べて「道の駅 ゆふいん」で車中泊した。

道の駅「ゆふいん」

由布市湯布院町川北899-76 電話:0977-84-5551

2014/05/15 木曜日 五日目

(1)大分市歴史資料館

大分市国分960-1 097-549-0880 駐車場(無料)大人200円

大分市国分960-1 097-549-0880 駐車場(無料)大人200円9:00~16:30、休:第2~5月曜、祝日翌日、第1月曜翌日

(2)

(3)資料館の周りは田園地帯で麦が実っていた。

(4)ここでも弥生のコーナーに「弥生前期に大陸から稲作が九州に伝わった」とかなり昔に訂正された説が断定的に記載してある。

受付の中年の男性にあれは違うんじゃないですか?と訪ねたら、ちょっと待ってくれと言って別の男性を呼んできた。後から来た人に同じことを問うと「そうなんですよ、あれはもう古いです」と言う。それ以上言ってお互いに気まずくなるのも嫌なので、世間話をして分かれた。

(5)大分県教育庁埋蔵文化財センター

大分市大字中判田1977番地 TEL: 097-597-5675

大分市大字中判田1977番地 TEL: 097-597-5675休:土・日曜日・開所:8時30分~17時15分

建物に入ると通りかかった婦人が「いらっしゃいませ」と言うので、ここにも何か見せてもらえる展示物があるのか訪ねたら、ちょっと待ってくれと言って部屋に入って行かれた。本日はこのパターンが続く日らしい。

しばらくして作業服を着た初老の男性が出てきて案内するといわれた。ちょっとあせったがいまさら断れないので「お願いします」と言って付いていった先はほぼ整理の終わった発掘品が並べてある部屋だった。

廊下を通る時に見回すと大きな部屋で大勢の人が発掘品を洗ったり組合わせたりしている。いままで各地の埋蔵文化財センターを見てきたが、ここは特に活発に活動している施設であると思った。

黒曜石の出所、流通範囲の話など、九州ではどうなのかを知ることができて大変有意義であった。また、九州における舶来鏡の伝播、国産鏡との違いなどの話を聞くこともできた。

こういう情報はいずれ学者が整理して仮説を発表して本が出るのだろうが、未整理のつまり評価の付く前の生情報を聞けるのは楽しいことである。

(6)亀塚古墳公園・海部古墳資料館

大分市大字里646-1

大分市大字里646-1午前9時~午後5時 休:毎週月曜日 無料

資料館に着いた頃にはすっかり晴れ上がって暑くなってきた。

(7)

(8)

いささか創作過剰に感じられてやや不快になる。

いささか創作過剰に感じられてやや不快になる。(9)

(10)評すれば、中々きれいにまとまった公園であり資料館だったと言える

関漁港

サバが美味いと言う口上以外に売り物はなさそうであり、港周辺にも魚料理の店が多いと言うこともなく、関さばと言う名品のことを知らなければそのまま通過してしまいそうな場所だった。

構えもちょっと大きな漁村と言った感じで道も狭く駐車場も少ないので、昼食に予定していた「関さば定食」はあきらめて通り過ぎた。

(11)

(12)しかし海岸線の眺めはすばらしく、又海水が驚くほどきれいなので満足だった。

(12)しかし海岸線の眺めはすばらしく、又海水が驚くほどきれいなので満足だった。

潮の流れの速さが原因なのだろうが、この海で育った鯖ならば美味いのも当然だろうと思った。

(13)臼杵市歴史資料館

(13)臼杵市歴史資料館臼杵市市浜808-1 0972-63-1111

休館日火曜日一般320円 9:30~17:30

大友氏以降の歴史が対象なので筆者の用には適さなかったが、古地図のコレクションはすばらしかった。 古地図の書き方や、目的の地域を強調する仕方などはたっぷりと楽しめた。

臼杵磨崖仏(臼杵石仏)

大分県臼杵市大字深田 電話:0972-65-3300

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)そろそろ磨崖仏には飽きかけているが、ここは少し違っていた。

国東半島のそれとは違って、変な言い方ではあるが純仏教的である。純仏教と言うのは山岳仏教や密教の匂いが薄いように感じたのだ。

(20)カナヘビの赤ん坊

(21)ニホンカナヘビの赤ちゃんに出会った。さすがに固有種なので弥勒山でも大分でも同じ姿である。懐かしいクラスメートに会えたような気分がした。

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)道の駅「やよい」 車中泊

大分県佐伯市弥生大字上小倉898-1 電話0972-46-5951

道の駅やよい付属「やよいの湯」4月~9月、10:30~23:00 大人(中学生以上):500円

2014/05/16 金曜日 六日目

(1)「水の子海事資料館」を目的に半島を走ったが風景の見事さは筆舌に尽くしがたい

(2)驚くほどきれいな海水

(3)元の間海峡(モトノマカイキョウ)

向いにある島の名が大島と言う。芸のないがっかりするような命名だがこの間の「元の間海峡」に激しい潮流が流れるらしい。 が、この時点での筆者には全く関心がなかった。(4)

向いにある島の名が大島と言う。芸のないがっかりするような命名だがこの間の「元の間海峡」に激しい潮流が流れるらしい。 が、この時点での筆者には全く関心がなかった。(4)

(5)

(6)

九州最東端が自慢の種らしい。(7)

九州最東端が自慢の種らしい。(7)

水の子海事資料館には開館時間よりも早く着き過ぎたので取りあえず「鶴御崎灯台」を見て来る事にした。(8)

(9)鶴御崎灯台

(9)鶴御崎灯台

(10)灯台から見下ろす海がきれいだ。 ここで泳ぎたいと思う。

(11)展望ブリッジへ向かう山道

(12)道端に何故か洞穴があった

(12)道端に何故か洞穴があった

(13)展望ブリッジから灯台遠望

(14)大勢が景色を堪能できるように二つの丘の間に橋が掛けてあって「展望ブリッジ」と名づけられている。

(14)大勢が景色を堪能できるように二つの丘の間に橋が掛けてあって「展望ブリッジ」と名づけられている。

(15)たぶんこちらが正規の道

灯台を見に来たのは正解だった。すばらしい景色と心地良い遊歩道で楽しい時間を過ごす事ができた。

(16)水の子島海事資料館も見に来てよかった。

水の子島海事資料館 佐伯市鶴見下梶寄 0972-23-3400

水の子島海事資料館 佐伯市鶴見下梶寄 0972-23-3400休:毎週火曜日 開館時間:9:30~16:30 大人 200円

歴史的な知識とも言えないが明治30年ごろの逓信省と海軍の思惑が伺える見事な収集品だった。

また併設の豊後水道渡り鳥館には、夜中や嵐の時に灯台にぶつかって死ぬ鳥の剥製が大量に納められていた。驚くほど小さな鳥までが海を渡ることを知って生き物の強さを実感した。

半島から引き返す途中で海の色が変わったので車を止めてみたら潮の流れが変わったらしく、海なのにまるで急流の川を見ているみたいだった。(17)

(18)海峡というもの、潮流というものを知識では理解していたが実際に見たのは初めてで感動的な眺めだった。

(18)海峡というもの、潮流というものを知識では理解していたが実際に見たのは初めてで感動的な眺めだった。 (19)

(19)

(20)風連鍾乳洞

臼杵市野津町泊1632 TEL(0974)32-2547 8:00~17:30 800円

臼杵市野津町泊1632 TEL(0974)32-2547 8:00~17:30 800円「日本一きれいな」とパンフレットにうたってある。

確かにきれいではあるけれど日本一と断定するのはどうだろう?

(21)入り口兼土産物店から洞窟入り口へ

左は探検口、右が現在の入り口(22)

左は探検口、右が現在の入り口(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)稲積水中鍾乳洞

大分県豊後大野市三重町 TEL 0974-26-2468 9~17時 入洞1200円 駐車場あり

大分県豊後大野市三重町 TEL 0974-26-2468 9~17時 入洞1200円 駐車場あり 世界的にも珍しい水中鍾乳洞。約8万5000年前の阿蘇山大噴火で水没したそうだ。

(37)

(38)この水に溶け込みたいと焦がれるような美しさ! 青こそ水の色である。

(39)

サンゴが石になり泥も石になる

サンゴが石になり泥も石になる奥深く

全て治めて

水の星

(40)

(41)

稲積水中鍾乳洞は見事に美しい。

こちらが「日本一きれい」と言うのなら「まあそうかも知れない」と言って置こう。

(42)

(43)

大変きれいで興味深かったが、研究者ではない筆者に言えることはそこまでである。

(44)豊後大野市歴史民俗資料館

豊後大野市緒方町下自在172番地 TEL:0974-42-4141

豊後大野市緒方町下自在172番地 TEL:0974-42-4141休:毎週月曜日、午前9時~午後4時30分

普光寺磨崖仏 日本国内でも最大級の磨崖仏

(45)普光寺山門

豊後大野市朝地町上尾塚1225普光寺境内 0974-22-1001

豊後大野市朝地町上尾塚1225普光寺境内 0974-22-1001(46)奥地の小高い山上にあるさして大きくも豊かでもなさそうな寺の向かいにある山の崖に大きな穴が二つ開いている。

(47)穴のふちに削った跡はあるが奥にはない。

(47)穴のふちに削った跡はあるが奥にはない。自然に開いた穴を人間が拡張したのかもしれない。

(48)

(48)

(49)竹田市立歴史資料館

竹田市大字竹田町2083 0974-63-1923

竹田市大字竹田町2083 0974-63-19239~17時 200円 定休日:月曜

(50)野鹿洞穴 縄文前期の洞穴 竹田市荻町南河内字河内

(51)

(52)狭い山道をクネクネと辿って行ったらついに工事現場の直前に洞窟があった。

工事の内容は判らなかったが、道はそこで行き止まりなので砂防ダムか崩落防止のどちらかであろう。道が狭くて折り返せなかったので、工事現場でダンプの横を借りて方向転換した。

(53)

洞穴は高い所にあり入り口もひどく狭いので中を確認することはできなかった。

洞穴は高い所にあり入り口もひどく狭いので中を確認することはできなかった。可能性として、かっては谷沿いに在って便利だったが谷川が土地を削り続けた為に、終にはこの位置に至ったと考えられる。

(54)付近にはほかにも洞穴があるらしいので削られやすい岩質地帯なのかも知れない。

今回の旅で2泊目の宿泊は長湯温泉カジカ庵。

竹田市直入郡直入町大字長湯温泉2961-2 連絡先:0974-75-2580

客室有線LAN 合計料金:5,400円(税込・サービス料込)

車中泊と違って宿泊時には酒が飲めるのだ。ここの濁った茶色のお湯は無臭であるがゆっくりと温まってくる。付近には飲食のできる店はないので館内のレストランで飲み食いする以外にはなかった。

日本のホテルでもビジネス・ホテルは非常に合理的になって来ているが、旅館を名乗る所や温泉宿は昔からの不合理や非効率のまかり通っているところが少なくない。中には不便さを優雅さと取り違えているらしい宿もある。

ここカジカ庵はそこまで悪くはないがせっかくの広い施設があまり管理されていないようには見える。

2014/05/17 土曜日 七日目

(1)九重「夢」大吊橋

大分県九重町田野1208 TEL 0973-73-3800 8時30分~16時30分 駐車場あり 入場500円

大分県九重町田野1208 TEL 0973-73-3800 8時30分~16時30分 駐車場あり 入場500円 (2)「歩行者専用としては、長さ・高さともに日本一を誇る」とガイドのうたい文句通り、高所に掛かっている巨大なつり橋だった。

(3)歩いている時には解らないが立ち止まると揺れているのを感じてびっくりする。

写真を撮ろうとして立ち止まった女性がそれに気付いて嬌声を上げていた。

高所と高所をつなぐ吊橋の中央の幅50cm位は金属の「すのこ」状になっており、真下を見ながら歩くことができ、最初に気付いた時はドキッとした。相当な高度があるのだ。

(4)橋の中程からの景色は絶景だった。

(5)周りは九重の山々に囲まれていて滝がいくつも見える。

(6)

入り口前の駐車場では大勢の中国人がやたらに大声で怒鳴りあっていた。

ツアー客のようで、彼らは喧嘩している訳ではなく普通の会話をしているらしかったが表情を見ないで声だけを聞いていたら喧嘩と思ってしまう。橋の所々に立っているガイドに聞くと近頃増えてきたそうだ。(7)

(8)

(9)

(10)

(11)天領日田資料館

日田市豆田町11-7 【電話】0973-24-6517 9:00~17:00

日田市豆田町11-7 【電話】0973-24-6517 9:00~17:00 【休み】水曜日(祭日の場合は翌木曜日)

予想していた通り、天領時代中心の展示だった。

天領になる以前の資料が何かないかと期待したが全くなくてがっかりした。

(12)最近各地に増えてきた「おかげ横丁」もどきのようにも見える整備された古い宿場街。

町を歩いていると「日田やきそば」の文字がやたらに目に付く。B級グルメらしい。

昼食がまだだったので適当に選んだ店に入って注文した。モヤシたっぷりでソース軽めの固焼きそばと言ったところだった。

(13)鯛生金山(たいおきんざん)地底博物館

日田市中津江村合瀬3750番地 tel:0973-56-5316 ¥1,000

日田市中津江村合瀬3750番地 tel:0973-56-5316 ¥1,000営業:午前9時-午後5時(元旦のみ休館)

(14)かって東洋一の大金山であった鯛生金山の坑道を使った博物館。

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

さすがに掘っていたのが金だっただけのことはある。

さすがに掘っていたのが金だっただけのことはある。充実した設備と優れた管理の跡がうかがい知れる。鉱石サンプルの展示も素晴らしかった。

見学路の終わりに「触ってみよう」として透明なケースの中に金箔の欠片が入れてあった。

そのまま持ち出してもバレないかもしれないが、金の特徴のひとつに展延性があって恐ろしく薄く延ばすことができるのだ。

汎用の金箔はほぼ1万分の1ミリまで伸ばされるそうなので、金箔であれば大量に集めてもその量はたかが知れているのだ。

おまけに近頃では真鍮からなる「洋金箔」というものが普及しているとも言う。

日田琴平温泉ゆめ山水 料金: 500円

日田市琴平町1571-1 電話:0973-23-8827

道の駅 「水辺の郷おおやま」 車中泊

日田市大山町西大山4106 電話番号 0973-52-3630

2014/05/18 日曜日 八日目

英彦山 福岡県田川郡添田町と大分県中津市山国町とにまたがる標高1,199mの修験道の山。

別所駐車場で登山の準備をしていると近くに止まった車から同じように山装束をした若い男が降りてきた。山の様子をたずねると親切丁寧な説明が始まった。

九州の人は一般的に親切だがこの人は英彦山について語ることがたまらなく嬉しい様子だった。修験道の山ではあるが現代登山の山としても優れた山であるらしい。(1)

(2)取りあえずその忠告に従って奉幣殿まで行って、そこで水を調達してから南岳に登り稜線沿いに北岳まで行くことにした。

(3)

(4)奉幣殿

清めの水とは別に御神水の湧き口があって、かなりうまい水が湧き出ていた。

清めの水とは別に御神水の湧き口があって、かなりうまい水が湧き出ていた。(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)整備されているとも、されていないとも言える道が続く。

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)ついに現れた鎖場

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)南岳山頂

(23)中岳・上宮を望む

(24)

(25)中岳頂上・上宮

宮の裏に広場があって大勢の観光客が居た。奉幣殿から真直ぐ階段を登ってくれば楽に来れるらしい。修験道の時代はともかく現代では登山者よりも観光客の方が大事なのだ。

宮の裏に広場があって大勢の観光客が居た。奉幣殿から真直ぐ階段を登ってくれば楽に来れるらしい。修験道の時代はともかく現代では登山者よりも観光客の方が大事なのだ。(26)

(27)英彦山頂上

(29)

(30)岩境 北岳頂上は特に印象もなく通り過ぎてしまった。

(31)高住神社から下って来て平坦な道に入ったところで野生の鹿を見つけた。

(32)人をあまり怖がっていないようなので野生鹿と言うよりは野良鹿と呼ぶ方が正しいかも知れない。

(33)

この日も九州内で車中泊するつもりだったが13時には下山してしまったので、このまま帰路に着くことにした。

英彦山をかなり離れた国道沿いのラーメン屋に入ったら店の親父が車のナンバープレートを見て声を掛けてきた。

仕事かと問うので、英彦山に登りたくて来たと答えるとひどく嬉しそうな顔をしてご飯をおまけしてくれた。この地方の人たちが英彦山の存在を誇りにしていることが伺える。

津和野の先で車中泊

2014/05/19 月曜日 九日目

帰路

ひたすら走って今回の旅の総走行距離は2,779.8Km

金城埠頭ポートメッセなごや 2014/05/22 木曜日

「ライフガードテック展示会」訪問

弥勒山日記 (18)に続く

弥勒山日記 (目次)に戻る

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます