11/24(水) 7:00配信 新潮社

譚ろ美・評「「国恥地図」を知れば、中国人の頭の中が分かる」

中国がここ数年、地図に強いこだわりを見せているのをご存じだろうか。2017年には中国国内にある世界地図を調査して、「認めていない国境線が描かれている」などとして、3万点あまりを一斉に廃棄した。これ以後、外国人でもビジネスや観光で中国へ行った際、町の書店で買った古地図や地図帳を国外へ持ち出そうとすると、税関で厳しい審査を受けることになった。もし税関が「違法な地図」だと判断すれば、没収されるだけでなく、罰金や禁固刑になる恐れもあるという。

表記にうるさい一方、中国には「立ち返るべき本当の領土」を描いた特殊な地図がある。

学校教育で使われてきたその地図こそが中国の強硬姿勢、領土的野心の起源なのだ。この10月『中国「国恥地図」の謎を解く』を上梓した作家の譚ろ美さんが実物を入手、開いてみるとそこには驚きの「国境線」が引かれていた。

* * * 「国恥地図」って、なに? ! それが私の第一印象だった。初めてその名を耳にしたのは、「香港返還」があった1997年のことだ。「国の恥を描いた地図」とは、なんとおぞましい命名だろう。

聞けば、戦前の中華民国時代に作られ、かつて中国が列強に奪われた領土を示した地図だという。当時、香港で復刻版が刊行されてブームになっていた。

偶然、古書店でその実物を手に入れて、私は唖然とした。中国の国境線が、近隣18ヵ国を呑み込み、日本など3ヵ国の一部を切り取り、南シナ海全域をすっぽりと囲っていたのである。こんな荒唐無稽な代物を、いったい誰が、いつ、どんな目的で作ったのか。こうした疑問を抱きつつ、私は調査と取材の旅に出た。

『中国「国恥地図」の謎を解く』譚ろ美[著](新潮社)

本書は、国恥地図の謎を追って100年前の世界に分け入り、中国近代地図の成り立ちと断絶にまつわる真実を探し求めた旅の記録であり、深遠で美しい地図の魅力に触れつつ、歴史の波に翻弄された人々の壮大な物語でもある。

中国で「国恥」という言葉が最初に現れたのは、1915年、日本が中国に「二十一ヵ条要求」を突きつけた時だとされている。さらに1928年、蒋介石が政権を掌握した後、国民教育の一環として、「国恥キャンペーン」を実施した。その際、文字の読めない民衆に国家観念を植え付けるために、政治思想をビジュアル化した国恥地図を作り、小中高校の地理教科書にも取り入れた。当時、数多くの国恥地図が作られ、世間に出回った。「国恥記念日」が制定されたのも、この頃だ。

驚くことに、南シナ海の領有権問題も、「国恥地図」と深く結びついていた。現在の中国政府は、中華民国時代に作られた「国恥地図」を根拠に、伝統文化と現代政治とを結びつけて、領有権の正当性を主張している。だが「国恥地図」の歴史的変遷をたどってみれば、呆れるほどのドタバタ喜劇があり、数々の政治的思惑や偶然の出来事が折り重なっていることに気づく。 今日的テーマである中国の領土的野心の根源を知り、中国人の歴史認識を理解するうえで、「国恥地図」は大きなヒントを与えてくれている。

[レビュアー]譚ろ美(作家) 新潮社 波 2021年11月号 掲載

10/18(月) 12:01配信 東洋経済

作家の譚璐美さんが貴重な「国恥地図」を入手したそうです。その地図が表すものとはいったい何か(写真:butenkow/PIXTA)

台湾海峡や南シナ海での挑発行動、新疆ウイグル自治区や香港での人権侵害。中国の強硬姿勢が報じられない日はない。なぜここまでやるのだろうか。じつは彼らの頭のなかには、「立ち返るべき本当の中国領土」があるのだ。それを示した特殊な地図を、「国恥地図」という。

作家の譚璐美さんによる新刊『中国「国恥地図」の謎を解く』から、貴重な実物を入手、検証した記録を紹介する。

【写真】中国の教科書に載っていた「国恥地図」

■中国の「恥」を描いた地図 「国恥地図(こくちちず)」というものがあると耳にした。1997年、「香港返還」の半年後のことだった。香港在住の友人によると、それは中国の古い地図で、復刻版が発売されて話題になっているという。

「国の恥を描いた地図」とは、なんとおぞましい名称だろう。そこには深い恨みと憎悪の念がこめられているようで、聞くだけで恐ろしかったが、怖いもの見たさから興味も湧いた。

ネットで探してみると、国恥地図には5、6種類のパターンがあり、過去100年間の戦争によって外国に奪われた中国の国土範囲を表した地図のようだ。戦前の中華民国の時代に作られたものらしいということもわかった。

無論、現在の国際基準に従ったものではなく、「領土」として示す範囲は実際の中国のゆうに2倍以上はあろうかという荒唐無稽な代物だ。こんな怪しげな地図を、いったいだれが、なんの目的で作ったのか。私は呆然とするばかりだった。

地図と言えば、ここ数年、中国は地図の表記に強いこだわりを表している。 あまり注目されなかったが、中国国務院は2015年11月、「地図管理条例」を制定して、「社会に公開する地図は、関係行政部門で審査を受けなければならない」として、国家による厳格な地図の審査制度を開始した。

2017年8月には、中国国内にある世界地図を調査した後、「中国が認めていない国境線が描かれている」などとして、3万点あまりの地図を一斉に廃棄した。具体的な処分の理由は、「台湾を国扱いしている(『中国台湾』と表記していない)」ことや、インド北部のアクサイチン地方の「国境線が誤っている(中国領になっていない)」ことなどを挙げている。

これ以後、外国人でも業務や観光で中国へ行った際、町の書店などで買った古地図や地図帳を国外へ持ち出そうとすると、税関で厳しい審査を受けることになった。もし税関が「違法な地図」だと判断すれば、没収されるだけでなく、罰金や禁錮刑になる恐れもあるというから、由々しき問題だ。中国へ行く際には、くれぐれも心しておく必要がある。

それにしても、今、なぜ中国はそれほど地図にこだわるのだろうか。 中国が領土拡張を目論んでいるからか。それとも香港で復刻版が発売されたという「国恥地図」と何か関係があるのだろうかと考えてみるが、見当もつかない。

私は改めて「国恥地図」について調べてみることにした。

ネットを探して、驚いた。中国はおろか、日本やアメリカのサイトでも、ネット販売や古書店のリストから「国恥地図」という名称の地図が、ひとつ残らず消え去っているではないか。ウェブ検索で画像は出てくるが、現物が見当たらない。 中国政府が「地図管理条例」を定めたことで、中国の書店から姿を消したのなら、まだ分かる。だが、海外のサイトや古書店まで一斉に取り扱わなくなったのは、なぜだろう。中国のネット監視による妨害工作だろうか、それとも海外のサイトや古書店が、中国に忖度して自主的に取り下げたのか。謎はいよいよ深まるばかりだった。

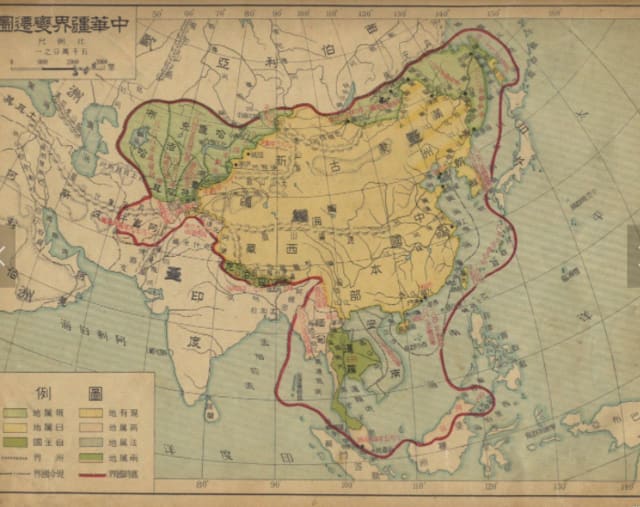

最初のページを開くと目次があり、続く「第一図」は二つ折りの「中華民国全図」だった。東アジア大陸の真ん中に中国が示されている。日本列島も右端に見える。その裏に、「第二図」として、同じ大きさの「中華国恥図」がある。これこそがお目当ての国恥地図だ。

■驚愕するほかない「国境線」

何よりも目を引いたのは、中国を中心とした広大な地域をぐるりと囲んだ黒の破線と、その上に引かれた太い赤線だった。

日本周辺から見ていこう。赤線は日本海の真ん中を通り、種子島・屋久島をかすめたところで東側に急カーブし、沖縄を含む「琉球群島」を範囲内に収めながら南下する。

台湾、「東沙(群)島」の岩礁も囲って進み、フィリピンのパラワン島を抜けたところで、再び急にスールー諸島を取り囲むために東へ寄っている。

ここからボルネオ島北部のマレーシア、ブルネイ、マレーシアとシンガポールのあるマレー半島すべて、そしてインド領のアンダマン諸島まで囲いこんでから、ようやく北上するのだ。

北上した先の陸地では、ミャンマーの西側を通り、ネパールとインド国境を進み、タジキスタンとアフガニスタン、ウズベキスタンやカザフスタンまで含んだ赤線は、中露国境を通ってモンゴルへ向かう。そしてモンゴルもすべて領内としたうえ、樺太すべて、最後に朝鮮半島をまるごと収めて、ようやく環を閉じる。

いくら中国そのものが広大といっても、この赤線が取り囲む範囲は、中国の面積のゆうに2倍を超えているだろう。数えてみると中国に近隣18カ国を加え、さらに日本を含む3カ国の一部を範囲内としている。果たしてこの赤線は、何を意味するものなのか。いったい、小学生たちに何を教えようとしていたのだろうか。 さらに拡大鏡を近づけてみると、この赤線に沿って、2mm四方ほどの小さな赤い文字で、その領土がいつ、どのように失われたかという短い説明書きがある。地図全体で35カ所の説明書きが確認できた。例えばサハリンの右側にはこうある。

「俄佔 一七九〇年後喪失 日佔」 (ロシアが占領、1790年以後喪失、日本が占領) 地図左隅には「図例」があり、色分けした区分の帰属説明がある。 現有地=黄色 俄(ロシア)属地=薄緑色 英(国)属地=薄桃色 日(本)属地=薄黄色 法(フランス)属地=水色 自主国=濃い緑色 両属地=濃い緑色と薄桃色の二色

目が釘づけになったのは、その次にある2つの表記、「現今国界(げんこんこっかい)」と「舊時(旧時)国界(こっかい)」だった。

「現今国界」は二点鎖線(―・・―)で示され、現在の中国の国境線を示している。 「舊時(旧時)国界」は破線(― ―)で示され、その上に前述の赤い太線を重ねたもの。「旧時」とは、古い時代を意味し、「旧時国界」は、「古い時代の国境線」を示しているという。

■表向きは近代国家でも つまり、地図には「現在」と「古い時代」の2つの国境線が示されていることになる。驚くべきことに、「古い時代」には、赤線で囲んだ広大な範囲がすべて中国の領土だったと主張しているのだ。

そして赤線と「現今国界」に挟まれた〝領土〟の差、これらを失ったことが、中国の「国の恥」だと訴えるのがこの「中華国恥図」のメッセージなのだ。

前述したように、第一図の「中華民国全図」と第二図の「中華国恥図」が、裏表に印刷されているのは、実に象徴的と言えるだろう。 繰り返しになるが、この教科書が発行されたのは1933年だ。表向きは、第1図のように、近代国家を打ち出した中華民国政府(1912年樹立)が国際(公)法に基づき、外国との条約を遵守して領土を規定していた。だが、その裏では、第2図にあるように、「古い時代」の国土意識が厳然として存在し続けており、それを子どもたちに教えていたことを、如実に示しているのである。

「中華国恥図」の次ページには、「中国国恥誌略」がある。国恥地図についての解説文で、2ページにわたって細かい文字でぎっしり書かれている。 いったいどのような事柄や歴史的事実を「国恥」だと主張しているのだろうか。

譚 璐美 :作家

南シナ海の九段線や尖閣・沖縄、台湾。すべて中国のもの。今のC国の主張を納得しました。

今は遠慮してフィリピンやタイ、ラオス、カンボジア、ベトナムなども自国なのに嫌々独立国として認めているだけだったのですね~

自分達の都合の良い歴史認識を作り上げる国です。

元々は、万里の長城が 国境だったんでしょうがねぇ~