比企郡吉見町の誇る国指定史跡「吉見百穴(よしみひゃくあな)」の南西、武蔵国松山城の搦手切通しを背して建つ懸造りの仏堂「岩室観音堂」がある。

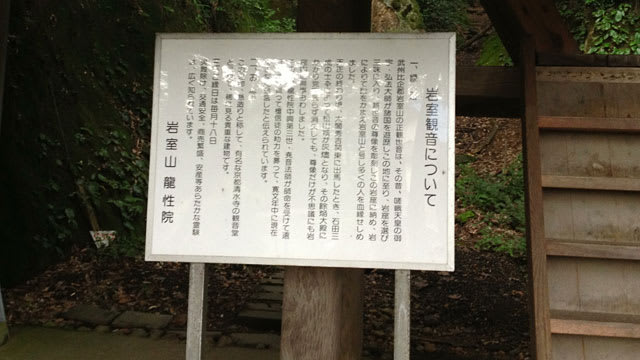

岩室観音について

一、縁起

武州比企郡岩室山の正観世音は、その昔、嗟峨天皇の御宇・弘法大師が諸国を遊歴しこの地に至り、岩窟を選び三味に入り、観世音の尊像を彫刻しこの岩窟に納め、岩によりて殿をかまえ岩室山と号し多くの人を血縁せしめました。

天正の終わり頃、太閤秀吉関東に出馬したとき、石田三成の士卆によって松山城が灰燼となり、 その餘焔大殿にかかり党宇残らず消失しても、尊像だけが不思議にも岩窟内に無事おわしました。

その後、龍性院中興第三世・尭音法師が師命を受けて遠近を駆け巡って檀信徒の助力を募つて、寛文年中に現在のお堂を造営したと伝えられています。

二、お堂

この建物、懸造りと称して、有名な京都清水寺の観音堂と同様で、稀に見る貴重な建物です。

三、ご縁日は毎月十八日

災難除け、交通安全、商売繁昌、安産等あらたかな霊験は、広く知られています。

岩室山龍性院

【懸造り(かけづくり)】山間あるいは川岸・海岸・池畔などで、一部分を斜面あるいは水面に張り出して建てること。また、その建物。掛け出し。崖(がけ)造り。(Resource:大辞林 app)

※さすがに右側には鉄骨での補強が入ってます。

岩室観音と石仏

岩をうがって観音像をまつったところから岩室観音という。龍性院の境外仏堂である。

この観音のはじまりは弘仁年中(八一〇~八二四年)といわれているが、たしかな記録は残っていない。

松山城主が代々信仰し護持していたが、天正十八年(一五九〇年)松山城の攻防戦の際に兵火にあって当時のお堂は焼失してしまった。

現在のお堂は、江戸時代の寛文年間(一六六一~一六七三年)に龍性院第三世堯音が近郷近在の信者の助力を得て再建したものである。お堂の造りは懸造り様式で、江戸時代のものとしては、めずしいものである。

また、ここにある石仏は、四国八十八ヶ所弘法大師巡錫の霊地に建てられた寺々の本尊を模したもので、八十八体の仏像がまつってある。

また、この石仏をおがめば、いながらにして四国八十八ヶ所を巡拝したのと同じ功徳があるとされている。

平成十年三月 吉見町・埼玉県

四国八十八札所

こちら 一番から五十一番

むこう 五十二番から八十八番

四国八十八ケ所の霊場巡拝は、遍路の打ち振る鈴の音と、南無大師遍照金剛の称号と御詠歌の歌声でにぎわっています。

病気が治った

災難を免れた

家庭が平和になった

一度遍路すればまた行きたくなるとは、経験者の偽らざる言葉です。

弘法大師が霊場を開き衛門三郎がこれを整えてから、七、八百年から千年たつ現在この信仰はますます盛んであります。然し乍ら四国まで出掛けるのは大変なことなのでここに四国霊場と同じ八十八ケ寺の如来、菩薩、明王、天がまつられています。

心を込めて参拝ください。

岩室山龍性院

なので、八十八ヶ所巡礼........。「仏滅トリシュナー」♪YouTube

御本尊は2階に祀られていて、さすがにここは固くガードされています。

岩室観音

古城跡西北ノ麓岩室ニアリ 故ニ土人岩室観音ト号ス 正観音ナリ(別当寺柚沢村龍性院)

(Resource:「新篇武蔵国風土記稿」横見郡巻之二 根小屋村)

そして、崖続きのお隣には心霊スポットとしても知られている「岩窟ホテル」の遺跡(?)。「渇愛する」が止まらない........ね。

:ここです→ ブログ人マップ

:ここです→ ブログ人マップ【おまけ】

「吉見町願いごとの道」というパンフレットが置いてありました。

岩室観音から吉見観音にかけての約3.5kmの道のりは昔から吉見観音にお参りするために往来する人々の巡礼路であったともいわれています。岩室観音:子育て・安産・願いごと全般

?そのためにこの区間には昔から地元の人々や巡礼者に信仰され、願いごとに効くとされる縁起の良いお地蔵様や仏閣が数多くあります。

?近年、「願い事が叶うお寺」として人気の「吉見観音」参りにこの道を通るカップルも急増中。

?ハイキングがてら「願いごとの旅」を一度してみませんか?

龍性院・弁天様:金運上昇・諸芸上達・願いごと全般

北向地蔵:開運・占い上達・願いごと全般

八坂神社:厄除け・豊穣祈願・願いごと全般

吉見観音:恋愛成就・合格祈願・健康祈願・願いごと全般

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます