相変らずの『おそ松さん』ブームに思う事は、書き切れない程ある。だが、「シェー!!」が、驚いた時に発される言葉、今で言うリアクション芸であったことをすっかり忘れている、もしくは理解していない気がしてならない。いや、どう考えても『おそ松くん』を知らぬ若い世代に向けて『おそ松さん』は制作されたわけだから、そんな新世代のファンに向けて、赤塚不二夫が描いた本当の意図、真実の「シェー!!」を教えない…。これはかなりの重罪なのではないかと、恐怖さえ感じてしまう。なぜなら、その誤解を解かない限り、その次の世代にまで嘘の「シェー! !」が伝達されてしまうからだ。

『おそ松さん』の放送開始以来、それを訂正する者が全くもって見当たらないので、じゃあ重い腰を上げておれが教えてやろうというのが今回のテーマである。

☆

ユーモア漫画家を志願していたものの、少女漫画の書き下ろし単行本『嵐をこえて』(1956年・曙出版)という不本意な形で漫画家デビューを果たした赤塚不二夫は、『まつげちゃん』(1959~1961年・ひとみ)や、テレビドラマのコミカライズである『まりっぺ先生』(1959年・りぼん)といったユーモア少女漫画を中心に若いセンスを磨いていた矢先、穴埋め原稿の依頼が舞い込み、読み切り『ナマちゃんの日よう日』(1958年・漫画王)を一晩で描き上げる。これが掲載された雑誌を広げてみて仰天、誌面には「爆笑連載まんが」の文字が足されていたからである。タイトルを『ナマちゃん』(1958~1962年・漫画王→小学生画報→まんが王(雑誌名変更))と改題し、赤塚はこの連載をきっかけにユーモア漫画界へ本格進出したのだった。

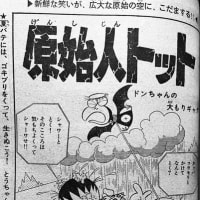

この頃から流行や事件、映画といった“今”を漫画へふんだんに盛り込んでいく。それが初めて顕著に表れたのが『おそ松くん』連載以前に「週刊少年サンデー」に掲載された作品群である。発売開始すぐのインスタントラーメンをテーマにした読み切り『インスタント君』(1961年・週刊少年サンデー)や、大ヒット歌謡『スーダラ節』をテーマにした2週連載『スーダラおじさん』(1962年・週刊少年サンデー)を執筆する。その後、間をおかずして4週連載の依頼が舞い込む。これこそがギャグ漫画の元祖であり、「シェー!!」の生み出された漫画『おそ松くん』(1962~1969年・週刊少年サンデー)となるのである。11人兄弟が登場する映画『1ダースなら安くなる』をヒントに六つ子の漫画を描き上げた。

第1回が掲載されたのは『週刊少年サンデー』の1962年16号。単行本化の際「空巣びっくり六つ子がでたよ」と題された初回は、同じ顔の双子の空巣が、同じ顔が六人の六つ子と出会うスピーディなドタバタ劇。同じ顔の六つ子がひとつの個性を分け合っているという没個性がこそが『おそ松くん』の出発点となるギャグだったわけである。子供と大人が本気で本音で喧嘩をする、ぶつかり合う…そんなスピーディなドタバタこそがそれまでのユーモア漫画をギャグ漫画へと昇華させた要因となり、『おそ松くん』は、ギャグ漫画のニュースタイルを創り出し、大ヒットとなるのだ。

『もーれつア太郎』でのデコッ八やニャロメ、『天才バカボン』でのバカボンのパパなど、赤塚漫画では主役を喰う名脇役が登場するのが定番のパターンである。『おそ松くん』ではチビ太、イヤミ、ハタ坊、デカパン、ダヨーンといったキャラクターがそれで、強烈な個性とキャラクター性が表れた口癖を兼ね備えた脇役達は、主役であるおそ松達六つ子をはるかにしのぐ人気となった。それに応えるように、赤塚も脇役を主役に据えたエピソードを執筆する。

そんな脇役の中のひとりで、ざんす言葉で自称おフランス帰りの紳士・イヤミこそが…やっと登場した本稿のキモ、「シェー!!」を発するキャラクターなのだ。赤塚は歯並びの悪い編集者の歯と歯の間から漏れる「スカスカ」という音に目をつけ、「ヒェー!!」に「スカスカ」が混ざり「シェー!!」という擬音を発想。アシスタントと共にポーズを決め、「シェー! !」というギャグが誕生したのだった。初めて「シェー! !」を決めたのは意外にも1963年43号「あつい国からお客さま」の人喰い土人のキャラクターで、それ以降は各キャラクターの驚いた時のリアクションとして使用される。1964年19号「イヤミのつりぼり イヤミなさかな」で口に足を突っ込んだ形ではあるもののイヤミが初めて「シェー! !」を決め、完全な形を決めた次週の「おフランス帰りのデザイナー」からイヤミの専売特許となったのである。

☆

今でいう“ピース”の様に、写真を撮る際の定番ポーズであったことは、「赤塚不二夫公認サイト これでいいのだ!!」が毎年開催する「シェー! !コンテスト」への投稿写真にモノクロのものが混じっていることでも確認できる。一家のアルバムに一枚は必ず「シェー! !」写真があると言われていた程だ。写真家の平沼正弘は世界各地の現地人に「シェー! !」ポーズを頼みシャッターを切り続け、『世界のシェー!!』という書籍にまとめている。

藤田まことや白木みのるといったコメディアン、巨人軍・ファン感謝デーでの長嶋茂雄、武道館公演の為来日した法被姿のビートルズ、映画『怪獣大戦争』でのゴジラ…果ては天皇家の浩宮徳仁親王といった著名人・著名獣たちの「シェー!!」は連載当時の空前絶後の「シェー! !」ブームを表すトピックとして語り継がれている。赤塚によると、皮切りは俳優の人見きよしだったそうだ。

その後、1988年のアニメ第2期、2015年の『おそ松さん』といったアニメーション作品、年越し特番『いけ年こい年』での企画「2シェー1年 シェー2001発」、その他CM等でも、「シェー!!」は幾度となくメディアにクローズアップされる。現在、漫画『おそ松くん』に登場する「シェー! !」がかつて流行していたことは、『おそ松さん』によって若い世代にも広く知れ渡ることとなったことは、大変喜ばしいのだが、こんな間違いも起こってしまう。それは「『おそ松くん』を象徴するポーズ」として『おそ松さん』で乱用される「シェー! !」には、大きな間違いがあるということだ。右手の位置は、手のひらを上に向けるのではなく、手のひらを胸に付けるのが正しい「シェー! !」である。これは漫画『おそ松くん』で手を描く際、指が「親指」と「それ以外の指がくっついたもの」の2つに略画されることに由来する誤認だと思われる。

☆

「シェー! !」がこれほどクリエイティブだった理由は、気持ちを伝える新しいギャグであったことが大きいのではないか。「驚く」という感情に簡単なポーズが付く。ある種のボディ・ランゲージとも言えるだろう。外国人における大仰なボディ・ランゲージについて、「一つの語句が様々な意味を持つ為、相手に正しく通じる様に語句を補う身振り手振り」という見方もある。様々な「驚く」を表す「シェー! !」はこれに近い。だからこそ日本中を席捲したのではないか。

そもそも、人間は今ある言葉に感情を当てはめる事を繰り返して来た。例えば「映画は面白いねぇ」なんて言葉には、「帰宅してテレビをつけたら、丁度学生時代に見た懐かしい映画を放映していて、今見ても迫力があって面白かった」という一連の感情が押し込まれる。物凄く乱暴な事をしている気がする。そこで、「シェー!!」の様な表現方法はどうだろうか。「ムキー」でも「トヒョー」でも構わない。コミュニケーションはどうしても言葉を介すしかない。

特に幼い世代は語彙が少なく、感情を当てはめる言葉が見つからないことも多いだろう。そこで、何か新しい「シェー!!」の様なボディ・ランゲージ付きの表現方法を使うことで、スムーズなコミュニケーションを図ることが出来るはずである。

大人も子供も本能で生きる赤塚漫画から生まれた言葉は、幼児語や方言、奇声を多用する為、バッシングされることも多かったという。「シェー! !~ざんす。」、「ホエホエ~だス。」、「ケケッ~だい!」…連載当時、『おそ松くん』に登場する言葉は「日本語を乱す」「言葉が汚い」としてPTAや知識人から猛批判を受けたというが、赤塚は「言葉は生き物だ!」と切り返し、断固として自説を曲げなかったという。意味は驚きでも喜びでも悲しみでも、意味なんか無くたっていいんだ。作中のひとつのギャグとして出発し、生きた言葉となった「シェー!!」は瞬く間に子供から大人に広まった。新しい気持ちの表現方法の片鱗となる可能性をうかがわせはしないだろうか。

☆

東京ガールズコレクションのランウェイを『おそ松さん』の着ぐるみが黄色い声援を浴びながら歩いた日、ひとりの赤塚不二夫ファンはダヨーンの様に口をあんぐりしながら、そんなことを考えていたのでした。この気持ち、「シェー!!」ざんす…。

コメント一覧

みみ

最新の画像もっと見る

最近の「論考」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事