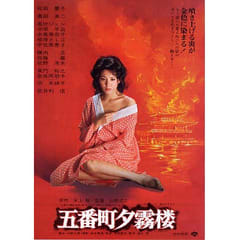

『金閣炎上』に関連して映画『五番町夕霧楼』を見た。以前、佐久間良子のものを見たことがある。今回は一九八〇年の松坂慶子主演のものであった。たまたま図書館にあったものである。この映画は『金閣炎上』と『五番町夕霧楼』をミックスしたようなものであった。松坂慶子演じる夕子と、奥田瑛二演じる鳳閣の小僧正順との悲恋物語になっている。夕子と正順はは丹後で、幼なじみであった。夕子は貧困のために、五番町夕霧楼に売られていく。その夕霧楼の女将を演ずるのが浜木綿子である。夕子はその美貌から遊女として売れっ子になっていくが、結核を発症する。正順は夕子に会うために、大学に行かずにアルバイトで夕子と会う費用を工面しようとするが、それが鳳閣の住職(佐分利信)にバレ叱責される。

この映画には当時の京都の様子もえがかれる。アメリカ兵と日本人の女性が戯れたり、池の鯉をアメリカ兵に食べさそうとするのに、正順が抵抗する場面もある。結末は、夕子の病状と、正順の行末を悲観して、正順が鳳閣(金閣)を焼くことになる。一方、夕子はこのニュースを聞いて、丹後の浜辺で自殺する。正順の母(奈良岡朋子)は、正順の骨を故郷に持って帰ったところで、この夕子の自殺に出会う。正順の母は夕子の胸に正順の骨を置いて、「二人はどんなに一緒になりたかったろう」と泣き崩れるところで終わっている。

『金閣炎上』は水上勉が厳しくかつ、理不尽な面もあった自らの徒弟生活を、金閣を炎上させた林養賢に投影したものである。読んでいると水上勉のお寺制度への恨みを感じる。しかし、映画『五番町夕霧楼』はそのような、お寺の徒弟制度に対する水上勉の怒りは後景にやられて、夕子と正順の悲恋物語になってしまっている。これはこれで面白いのだが。

昔は娘の身売りがあったが、現代でも、貧困のために、学生や、離婚した女性が風俗で働いているという話をよく聞く。学生の場合、奨学金の返済が重荷になっているという。離婚した、子持ちの女性も、稼げる間に、風俗で稼ごうというのは分からない話ではない。日本は表面的には豊かになったが、高齢者の生活保護受給者の増加、風俗で働からざるを得ない女性が増加しているということは、現在の新たな貧困という課題をわれわれに突きつけている。

主演の松坂慶子は、現在もテレビに登場しているが、貫禄のあるおばさんになっているが、この当時は非常に美しい。私は松坂慶子を映画『蒲田行進曲』の舞台挨拶で、実物を見たことがある。白のスーツ姿で、美しかった。この映画には、娼婦役で風吹ジュンも出ている。

女将さん役の浜木綿子も当時、四五歳だが、成熟した女性の魅力を発散している。

浜木綿子に関連していえば、息子の香川照之の歌舞伎への転身が話題になっている。香川照之の『市川中車』によれば、浜木綿子は香川照之という名前を捨てるなら自殺すると言ったそうである。歌舞伎界の内幕はわからないが、香川照之が、自身が歌舞伎の血を受け継ぐために四〇歳を越えて転身したのは大変なことである。正月の松竹座での、『芝浜』を見たがなかなか舞台姿はうまくいっていた。彼のこれからの活躍を祈りたい。

2016年3月5日