消費税率の引き上げで財政再建ができるか?

シミュレーションの結果を踏まえた政策が日本で正しく行われるのは望み薄な気がするが、歳出を賄うには、消費税を30%にして均衡させるか、もっと低い消費税率で均衡するよう歳出を削減するしかない。とりあえず(足りるかどうか知らないが)消費税20%分を、歳出削減で賄う方法を考えなければならない。

実際にはそのような政策が行われるとは考えにくい。

ちなみにシミュレーションの前提(仮定)は、

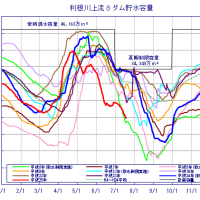

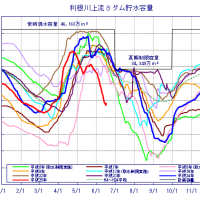

社会保障費は高齢者の人口に比例しそうな気がするので、ちょっと調べてみた(ソース)。実は65歳以上の人口の伸びは2020年以降にがくっと鈍化する。高齢者人口がピークに達するのは2041~42年だが(ソース)。しかし少子化が進むので、高齢者1人に対する生産年齢人口は現在の3人から21世紀半ばには1.5人まで下がる。ただ、1.5人くらいで均衡しそうだ。近未来だと、2人と考えてもいい。

バブルを1990年とすると、当時の高齢者は1500万人。現在は約3000万人。同じ期間に生産年齢人口/高齢者は、ざっと6人から3人になった。団塊の世代を1949年生とすると、2020年に71歳。2030年に81歳だから、この頃から同世代の人口が本格的に減り始める。実はこの頃に高齢化率が少し鈍る時期がある。この僅かなタイムラグが狙い目になるかもしれない。経済は人口動態の影響を強く受ける。

それにしても、年金制度はもう無理ではなかろうか。少なくとも徴集は税金方式に移行するしかないのではないか。現役時の収入との相関関係は、収めた税額を基準にすればよいが、正比例にはならない。高収入の高齢者に年金は不要である。制度設計は... とりあえず宿題。イメージとしては、株の配当で食っている感じ。

政府は消費税増税を決めた。現在5%である消費税の税率を、2014年度に8%に引き上げ、さらに15年度に10%に引き上げる。(中略)増税によって、新規国債発行額は、2013年度の45.8兆円から、14年度には44.8兆円、15年度には43.0兆円へと縮小する。しかし、17年度には45.9兆円と元に戻ってしまう。つまり(中略)焼け石に水でしかないことになる。(中略)増税しても数年後に赤字が元に戻ってしまう第3の理由は、税収伸びより歳出伸びが高いことだ。消費税増税で税収は増加するという話だが(この前提自体が疑わしく思うが、それはさておき)、支出の伸びが止まらないので、増税効果は2年しか持たない。まさに焼け石に水。

シミュレーションの結果を踏まえた政策が日本で正しく行われるのは望み薄な気がするが、歳出を賄うには、消費税を30%にして均衡させるか、もっと低い消費税率で均衡するよう歳出を削減するしかない。とりあえず(足りるかどうか知らないが)消費税20%分を、歳出削減で賄う方法を考えなければならない。

実際にはそのような政策が行われるとは考えにくい。

ちなみにシミュレーションの前提(仮定)は、

2. 基本ケースにおいては、以下の値を仮定している。ハイパーインフレを避ける前提では、なんにせよ、伸び率で「収束」していくことが、ファイナルアンサーになるのではないか。

(1)社会保障費伸び率=s=2%

(2)名目GDP伸び率=r=1%

(3)その他歳出伸び率=q=1%

(4)新規消費税以外の税収伸び率=t=1%

(5)その他歳入伸び率=u=1%

社会保障費は高齢者の人口に比例しそうな気がするので、ちょっと調べてみた(ソース)。実は65歳以上の人口の伸びは2020年以降にがくっと鈍化する。高齢者人口がピークに達するのは2041~42年だが(ソース)。しかし少子化が進むので、高齢者1人に対する生産年齢人口は現在の3人から21世紀半ばには1.5人まで下がる。ただ、1.5人くらいで均衡しそうだ。近未来だと、2人と考えてもいい。

バブルを1990年とすると、当時の高齢者は1500万人。現在は約3000万人。同じ期間に生産年齢人口/高齢者は、ざっと6人から3人になった。団塊の世代を1949年生とすると、2020年に71歳。2030年に81歳だから、この頃から同世代の人口が本格的に減り始める。実はこの頃に高齢化率が少し鈍る時期がある。この僅かなタイムラグが狙い目になるかもしれない。経済は人口動態の影響を強く受ける。

それにしても、年金制度はもう無理ではなかろうか。少なくとも徴集は税金方式に移行するしかないのではないか。現役時の収入との相関関係は、収めた税額を基準にすればよいが、正比例にはならない。高収入の高齢者に年金は不要である。制度設計は... とりあえず宿題。イメージとしては、株の配当で食っている感じ。