承前。

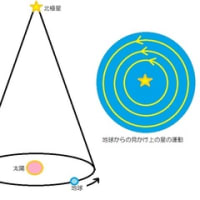

自然科学の法則のありようが認識主体の立場や存在によって左右されるということは、とりわけ宇宙論や素粒子論、量子論において顕著である。

宇宙には考察する時空の設定によって、相当に異なる位相が認識対象になる。宇宙には歴史があって、時間とともに空間の構造は変異し、存在する物質の質も量も変化し、作用する力のあり方も変化していく。まして、その宇宙の構造が素粒子論や量子論的な視座と結びついて説明されるときには、認識する側の存在いかんが観測される事象そのものを決定的に変えてしまうことが明らかとなっている。

たとえば、核融合や核分裂はこの宇宙が始まってからどれくらい時間が経過しているかによって、そのあり方は大きく異なる。また、シンクロトロン(粒子加速器)を利用した素粒子の衝突・融合・分裂の観測は、まさに人間自身が時空の状態や素粒子の存在状態を人為的に生み出しておこなう実験である。人間=認識主体の介入そのものによって、宇宙や素粒子の運動法則や構造法則を局部的に再現するわけである。

また、ニュウトン以来の古典物理学では、物質の質的存在と量的状態は具体的に特定しうるものとされていたが、現代の量子力学では、物質の存在は絶えざる変異のなかで確率的=量的に特定しうるだけで、具体的な質的存在状況については、まったく不確定であるという見方になる。

量子(quantum⇒quantity)という名称そのものが、質(quality)の側面での把握の不確定性(あきらめ)によるものであることからも、明らかである。物質の質点の存在については、もはやあきらめるしかない。確率上の可能性としての認識にとどまるのだ。

というよりも、質的側面については捨象=度外視することでしか、厳密な物質の認識は成り立たないのである。

人間の側で主観的に設定した限られた角度でしか、認識は構成できないのである。

映画でマーティンのセルダムが交わす論争は、こういう自然科学や認識論の現状を反映したものだった。

2 カオス(ケイアス)

この作品は、ワシントン州シアトル市警察内部でのコンゲイム(騙し合い)の物語だ。

外見上、無秩序で無関係のできごとの連鎖(混沌:カオス)のなかに一定の法則や秩序が貫かれるという視点で、事件と若い刑事の捜査過程が描き出される。

これまた、犯罪捜査を撹乱するようなできごとの連続・連鎖のなかに、犯罪の首謀者と動機を読み取ろうとする捜査官の苦闘が描かれる。犯罪をめぐる捜査=認識活動が外見上の混乱や無秩序によって、どのように妨げられるかということを描いている。

物語は悲劇的な事故から始まる。

■雨中の橋での悲劇■

シアトル市内で黒人強盗による拉致事件が発生した。西岸海洋性気候に特有の大雨のなか、市警の捜査官(刑事)ジェイスン・ヨークとクエンティン・コナーズは逃亡する犯人が運転するRV車を追跡していた。RV車は湾を横切る橋の上で、停止していた工事車両に衝突して横転した。銃で武装した拉致犯は人質の若い女性を楯にとって、迫るヨークとコナーズに対峙した。

2人の刑事は犯人に投降を迫った。

ところが、ヨークの銃が暴発して人質の女性を撃ち倒してしまった。コナーズは犯人に何発もの銃弾を撃ち込んだ。犯人も女性も即死だった。

市警の内部監察課はヨークとコナーを厳しく査問弾劾し、ヨークは懲戒免職、コナーズは数週間の停職に追い込まれた。というのも、この2人の強引な捜査方法には、これまで警察内部はもとより多くの市民や司法機関からクレイムが出されていたからだ。

違法ぎりぎりの捜査手法のために彼らが押収した証拠物件が裁判で採用されずに、容疑者に有利な判決が何度も出ていたので、警察としては、このさい「厄介払い」をしてしまおうとしたようだ。

■銀行襲撃のコナーの復帰■

しばらくしてから、市内のWNグローバル銀行が数人の強盗団に襲撃される事件が発生した。首謀者は、警察を追われたヨークだった。

真昼の盛りに銀行を襲ったヨーク(ローレンツと名乗る)たちは、行内に合わせた客と銀行員(警備要員を含む)40人ほどを人質にとって立てこもった。そして、警察側の交渉窓口(現場責任者)として、停職中のコナーズを指名した。

強行犯課長、マーティン・ジェンキンズ警部は、強盗団の要求を受ける形で、現場の指揮官にコナーズを充てることにして、シアトル市警に転任してきた若い捜査官、シェイン・デッカーをともなって停職中のコナーズの住居を訪れた。ジェンキンズとしては、犯人たちの要求を飲むのは癪だが、何かあって銀行強盗事件が紛糾すれば、問題行動の多いコナーズを「生贄」に差し出して自分の立場の政治的窮地から逃れるつもりだった。

だが、最初に銀行に現場指揮官として駆けつけた刑事、バーニー・カロは憤慨した。というのも、清廉潔白なカロは、コナーズをひどく嫌っていた。だから、拉致事件の悲劇をめぐる内部監察においても、ヨークとコナーズの過去の不祥事や乱暴を暴く証人となった。違法ぎりぎりの捜査を市警から一掃しようと考えていたのだ。

ところが、自分を外して強盗団の要求を飲んでコナーズを復帰させることには、大いに不満だった。

とにかく、コナーズが現場指揮官として着任した。副官は、すでに銀行を取り囲んでいるSWATの隊長、ヴィンセント・デュラーノだった。

強盗団は警察側に電話を入れて、コナーズの復帰を確認したが、それだけで何の要求もしてこなかった。こうして、事態はこう着し長引く様相を示し始めた。長引けばリスクが高まるという判断で、SWATは吸収突入による人質解放を計画していた。突入準備は着々と進んだ。

だが、その動きを強盗団も読んでいた。彼らはすでに銀行警備要員1人を射殺して殺人を犯していた。

強盗団は銀行員(男女)2人を選び出して逆さ宙づりにしてうえに、SWATの突入に備えて衝撃爆薬(火力を抑えながらも大きな衝撃波を起こす爆薬)を仕かけた。

その罠に飛び込む形でSWATは銀行の扉に接近した。

そのとき、コナーズが突入にストップをかけた。だが、衝撃弾は炸裂して、銀行の内部からの強烈な爆風で扉は吹き飛び、SWAT隊員数名が吹き飛ばされた。警察車両も被弾して爆発炎上した。

直後に人質となっていた人びとが、我勝ちに飛び出してきて、大混乱となった。その混乱に乗じて、犯人たちも逃亡した。

結局、警察はもぬけの殻の銀行内に入り込んだが、犯人たちを取り逃がしてしまった。

とはいえ、コナーズの指揮には何の落ち度も逸脱もなかったので、引き続き彼が事件捜査と容疑者の追捕を指揮することになった。

それにしても、不可解なのは、銀行では現金や有価証券類、貴金属は一切手をつけられていなかったということだった。何のために強盗団は銀行を襲撃したのか?

■容疑者逮捕とカロの死■

コナーズは捜査のために、銀行の周囲にハエのように集まって報道合戦を繰り広げていたテレヴィ局から中継映像データを提出させた。紛糾の最中に逃亡する犯人の姿を捕えた映像があるはずだと見たからだ。

案の定、映像には、先頃コナーズが捜査を担当して捕縛したものの、裁判ではコナーズの捜査手続きの違法性により無罪放免となった男が銀行から逃れ出る姿が映っていた。

捜査班は、その男の情婦の住居の捜査に出向いた。そこで銃撃戦となり、男はピックアップトラックで逃げ出した。デッカーはバイクで追走し、そのあとをコナーズが車で追いかけた。カーチェイスの末にコナーズは男を捕縛した。男の情婦も共同正犯の逃走幇助の容疑で引っ括った。

その男が高跳びのために用意していた現金(札束)は、以前の別の銀行強盗事件の証拠として警察に保管されていた札束だった。その札束には、独特の臭気がつけられていたために発覚したのだ。

ということは、警察の内部に強盗団の協力者がいて、容疑者に襲撃事件の報酬として保管してあった札束を渡したということになる。

そこに、まるで誂えたかのように、バーニー・カロ刑事の「自殺」事件が発生した。

状況証拠から、カロ捜査官が自分で頭部を撃ち抜いたと見なされた。厳密な結果は司法解剖ののちに解明されるであろうが。

しかも、カロの自宅からWNグローバル銀行の設計図のプループリントやらデイタが押収された。つまり、カロは銀行強盗に加担したものの、精神的不安定に陥り、加担を後悔して自殺したかのように見られる。

そして、強盗団の残りのメンバーのうち3名が特定された。そのうちの1人は、コンピュータ・ハッキングの天才でプログラマーの韓国系の青年だった。

だが、その青年の家の捜索に出向いたコナーズとデッカーは、すでに銃撃されて死体となった容疑者を発見した。とはいえ、殺害直後で、手を下したヨークがまだ住宅のなかにいて、2人と銃撃戦になった。不意打ちを食らった2人は、ヨークを取りに逃がしてしまった。

■コナーズの「爆死」■

捜査陣は、強盗団の残りの2人がヨークと会うためにとある住宅で待ち合わせるという情報を探り出した。コナーズの指揮下で4名の市警の刑事たちが張り込み待ち伏せた。

真夜中、2人の容疑者はヨークが現れないことに苛立って住宅に入り込んだ。コナーズは動くなと指示したが、焦れた刑事の1人が住宅に入り込もうとして銃撃戦になった。仕方なく、コナーズもデッカーとともに住宅に突入して銃撃戦や乱闘を繰り広げることになった。

容疑者の1人は1階の部屋で射殺され、残り1人とコナーズは2階で乱闘になった。

だが、1階のキッチンにはガスを漏出させてタイマー発火装置で爆発させる仕かけが仕組まれていた。1階の刑事たちは、爆発寸前にどうにか脱出できたが、コナーズは姿を現さなかった。デッカーたちが見守る前で、住宅は爆発した。コナーズも爆発に巻き込まれて死亡したものと判断された。というのも、2階の部屋からコナーズの識別番号の警察官バッジがついた黒焦げの死体が1体残されていたからだ。

コナーズを失った捜査陣は手詰まりになった。

シェイン・デッカーは、これまでに起きたいくつかの事件が外見上、何の関連や脈絡もないように見えながら、背後に一貫した犯意=目的意識が隠されているのではないかと、一連の事件を見直すことにした。それは、多数ある「カオス理論」の1つで、数学者、エドワード・ノートン・ローレンツが確率論の問題として提起した方法に依拠したものだった。

というのも、銀行襲撃犯のボス、ヨークがローレンツと名乗り、電話交信のときに「カオス理論」を話題にしたからであり、コナーズの相棒(というよりも監視役)となってから打ち合わせのためにカフェに立ち寄ったとき、の数学的視角からの「カオス理論」について話し合ったことがあったからだ。

とはいえ、物語のなかでの「カオス理論」のこのような扱いは、やや突飛である。取ってつけたような扱いとなっている。

ローレンツが提起した方法を乱暴に簡略化すれば、外見上、つながりや連関がないように見える一群の出来事の背後には一定の秩序や文脈がはたらいていることがある。それは、確率論的に論証できる場合があるというのだ。つまり「混沌=カオス」のような現象群の背後にはたらく傾向性や連関を見いださなければならない、」というわけだ。

こんな面倒な理論を引き合いに出さなくても犯罪捜査とはそういうものであるだろう。だが、刑事ものが多い映画作品のなかで商品としての訴求力を持たせるために、カオス理論と関連づけて題名と物語を設定したのかもしれない。

■一連の事件の背後に潜む陰謀■

・わざわざ殺人罪と傷害罪、拉致罪を犯しながら銀行資産に手をつけなかった襲撃強盗事件

・強盗団の仲間の「コンピュータおたく」が最初に殺された事件

・強盗団に報酬として支払われた現金が警察保管庫から持ち出されたものだったこと

・カロがあたかも強盗団の仲間であるかのような状況証拠を残して死んだ事件

・背後で免職になった元刑事、ヨークが策謀をめぐらしているという推定

などの事柄を関連づけて検討してみたデッカーは、グローバル銀行のコンピュータ・システムが強盗団によって操作介入されたのではないかと推測して、市警で情報システム解析による鑑識を担当している係官に解析を命じた。

長い時間をかけた解析の結果、事件の最中に、銀行のコンピュータ・システムに特殊な誤作動を催すヴィールスが仕込まれたことが判明した。銀行の1000万におよぶ口座から100ドルずつ匿名口座に送金されるようにしてあった。

取引は1回で、しかも100ドルだけの送金なので、違法送金や窃盗、資金洗浄犯罪(ローンダリング)にチェックシステムには引っかからないのだ。しかし、総額で10億ドルの現金が盗み出されることになった。

ヨークは大金をせしめることになるのだ。

デッカーは、警察の保管庫係官を尋問して、ヨークがカロの偽名で借りだしたことを突き止めた。つまり、ヨークが銀行強盗団をこの金で雇い、襲撃とコンピュータ・ハッキングを仕組んだわけだ。

■ヨークの逸脱■

ヨークとしては、大金をケイマン島経由などの送金でせしめて、さっさと外国に逃亡すればよかった。だが、事件の背景にまで迫ってきたデッカー刑事を始末しようと画策した。

ヨークはデッカーを埠頭の倉庫まで誘い出して殺そうとしたが、頭に乗って油断して逆に返り討ちにあってしまった。桟橋での乱闘の末に撃ち殺されてしまった。

これで、首謀者が死亡したために、事件捜査は幕引きとなるはずだった。

■高跳びするコナーズ■

ところが、ある日カフェでレンチのあとで支払いをしようとしたデッカーは、自分の財布のなかに色のついた10ドル札を見つけた。銀行強盗事件の証拠品として警察に保管されていた紙幣の1枚だった。

そういえば、この札は、コナーズとカフェに入ったときにコナーズが支払いのために出した札だった。

ということは、ヨークとコナーズは共犯ではないか!

してみれば、ヨークが死んだ今となっては、コナーズが10億ドルを独り占めして外国に逃げだす算段をしているはずだ。

デッカーは、ただちにコナーズの高跳びを阻止するための手配手続きを取ったが、手遅れになったかもしれない。デッカーはシアトル空港に駆けつけて、コナーズを捜索した。だが、世界中への国際便が発着する空港でコナーズを探し出すのは不可能だった。

焦って空港ターミナルビル中を走り回るデッカーに気づいたコナーズは、高みの見物をしながら、デッカーに携帯電話を入れた。

「残念だったね。しかし、君は実によくやった。真相を突き止めたのだから。一見何の脈絡もないように見える事象の背後にある犯罪意図を突き止めたのだからな」

称賛の声を残して、コナーズはメクシコ行きの小型リアジェットに乗り込んだ。

3 犯罪(捜査)と認識論

今回取り上げた作品は2つともに、犯罪捜査を認識論の問題と結びつけている。つまり、人間は客観的真理を正しく認識できるか、どのようにして正しいと判断できるのか、判断や推論の方法はどうあるべきか、というような問題と結びつけて犯罪捜査のあり方は(どこまで)正しいか、その正しさは何によって検証され担保されるのか、という論点を問いかけている。

何やらずい分大げさな論点を掲げて犯罪捜査を描いたものだ、もって回って格好をつけて観衆を引きつけようとしている姿勢が「あざとい」と感じる人も多かろう。

だが、コナン・ドイルやエドガー・アラン・ポーによって犯罪小説・推理小説が創出されて以来、犯罪を追跡するフィクションの面白さは、証拠や状況の分析と推論にあるともいえ、それがこのジャンルを発展させてきた。

そこにやがて、社会状況や社会問題を織り込む方法が組み込まれてきた。

映像物語の脚本や演出もまた、その面白さを観客に発見・意識してもらうことが、ライトモティーフになっていると言い切ってもいいだろう。

してみれば、分析と推論の正しさを検証し担保することが、犯罪=捜査物語の核心にあるということになるから、たしかに論理学や認識論の論題と結びついているということになる。

ところで、この2作品は、人間の認識また諸科学のうち数学の世界の推論と認識方法に的を絞っている。

〈オックスフォード連続殺人〉では、ヴィトゲンシュタインの論理哲学の命題が冒頭で提示され、主人公は数学者のマーティンとセルダム教授である。

そして〈カオス〉では、ローレンツの数学的確率論から見たカオス理論の命題が提示される。

ヴィトゲンシュタインの論理哲学論考やハイゼンベルクの不確定性理論、量子論、素粒子論などの出現このかた、近代啓蒙主義やロマン主義、ドイツのイデアリスムス哲学が掲げた「人間による客観的真理の認識」への信仰や確信は、大きく揺さぶられ、相対主義的認識論が優位に立っている。

だが、仮に人間が世界の法則や内的連関を「正しく」認識できるとしても、それは多くの試行錯誤や実験、検証を経験した後で「後知恵」的に認識できるだけこのことであるから、常に先んじて変化していく世界を後追いしながら、あちらでつまづき、こちらで批判されて、かなり後になって世界を把握できるにすぎない。

だから、もし、科学認識の正しさについて、その認識によって「そのあとに起きるはずの現象を予測できる」ことが正しさの基準だとすれば、人類は永遠に世界の真理を認識することはできないということになる。

■一般科学の証明と数学の証明■

物理学や化学では、ある法則に関する認識仮説が提起されても、やがて必ずその仮説の射程を超える事象が発見・観測される。そうなると、それまでの仮説はそっくりひっくり返されるか、修正されて、新たな観測結果を説明する仮説(論理)が構築されることになる。

つまりは、一般科学の法則や仮説は、人間による観測技術や作業仮説の進歩によって、必ず限界にぶつかり、その限界を超える新たな仮説が提起され検証されることになる。

科学史は、輝かしく登場した多くの仮説が次々と限界にぶつかり、覆され、修正修復され、より包括的な新たな仮説の「部品」として位置づけなおされたり、完全に廃棄されたりしていく歴史でもある。「仮説の墓標」の連続だともいえる。

それまでの認識の正しさを疑い、批判し、ひっくり返し、より精密で包括的な仮説に置き換えていくことが、科学の本性なのである。

認識のスクラップ&ビルドこそが、科学のダイナミズムそのものなのである。

ところが、数学の証明は、ひとたび確立されると、永遠に変わらない。というよりも、検証された真理として、次のより複雑な証明のための出発点=定理や公理として固定化されるのである。

なぜか。

数学の世界では、事物のあいだの構造や内容を徹底的に抽象化し、数的関連の論理という世界に置き換えてしまうからだ。

だから、ヴィトゲンシュタインは、およそ世界の事象の内容を含み込んだ哲学的推論においては、数学のような純粋かつ完全に確立した出発点から論理的に論証や説明を組み立てることができない、と結論づけたのだろう。一般科学や哲学での論証には、常に論証や説明のどこかに「所与とされた表象やイメイジ」が必ず紛れ込むことになる。それは避けられない。

その昔、カントが、人間による世界の認識においては、不可避的にそれ自体として論証できない「先験的な認識方法=ゲシュタルト」が根底に置かれることになると喝破したのことには、十分な根拠がある。

つまり、物自体(Ding an sich, Ding selbst)は、人間が先験的に(論証抜きに)確立した方法とは異なる次元にとどまり続け、人間は仕方なく物自体の一定の属性をゲシュタルトの鋳型に流し込んで「認識したことにする」という約束事によって諸科学を成り立たせるしかない、というのである。

要するに、人間の認識とは、客観的世界の物自体が人間の主観の側に(多かれ少なかれ歪みや転倒をともないながら)写し取られた写像にすぎないということだ。

これは、マルクスの「反映論」、人間の意識や観念は物質世界の主観への反映であるという見方、の基礎となった。

とはいえ、マルクスではヘーゲルの「シニカルな楽天主義」も受け継がれている。

人間の認識は、客観的世界の後をすがりつくように追いかけ、よろめき傷つきながら、それでも絶えず修復され再構築されて、事象をより深く広く認識し続けていくではないか、と。つまり、客観的世界に認識は接近し続けているのだ、と。

こうして、過去からの死屍累々の仮説の墓標の長い列は、ともかくも、人類はそれ以前の認識の限界を知覚し論証し、より包括的な仮説の体系を構築してきたことの証でもあるではないか、と。

だが、数学的世界の証明にも、物理学に近いような認識の前提条件=次元の壁という限界が立ちはだかることもある。

■ピュタゴラス教団について■

ところで、この物語では、マーティンらの探索で、古代の秘密結社としての「ピュタゴラス教団」についての話題が登場する。心身障害者の臓器移植などをおこなうような非人道的な陰謀集団のように描かれている。だが、それは古代からあった教団への誹謗中傷である。

ピュタゴラス教団は、会員が証明した数学定理や知識を外部に公開することを厳しく禁じていて、教団の研究成果を完全な秘密にしていた。そのため、外部の人びとからは疑われ、うとまれることが多かった。とりわけ権力者たちは、権威に箔付けしたり、知識を富や権力の獲得に利用しようとして、教団に知識や研究成果の引き渡しを迫った。

けれども、教団側はあくまでも秘密主義を貫き、権力者たちにおもねらなかった。

というよりも、飛び抜けた知性と業績を認められなければ教団に入れなかったので、会員たちは、周囲の人びとから見れば鼻持ちならないエリート意識や優越感を抱いていた。数学知識に関しては、一般民衆や権力者をひどく見下していたようだ。

そのため、権力者たちは、教団を残酷な陰謀集団であるとか、秩序の破壊者とかいって避難して、政治的迫害の口実にした。軍をさし向けて焼き討ちしたり、追放したり。

こうして、教団は迫害や圧迫を逃れるために、何度も本拠をあちこちに移すことになった。

この作品で描かれる教団の異様さ残酷さは、そのような根拠のない誹謗中傷の1つのようだ。

自然科学の法則のありようが認識主体の立場や存在によって左右されるということは、とりわけ宇宙論や素粒子論、量子論において顕著である。

宇宙には考察する時空の設定によって、相当に異なる位相が認識対象になる。宇宙には歴史があって、時間とともに空間の構造は変異し、存在する物質の質も量も変化し、作用する力のあり方も変化していく。まして、その宇宙の構造が素粒子論や量子論的な視座と結びついて説明されるときには、認識する側の存在いかんが観測される事象そのものを決定的に変えてしまうことが明らかとなっている。

たとえば、核融合や核分裂はこの宇宙が始まってからどれくらい時間が経過しているかによって、そのあり方は大きく異なる。また、シンクロトロン(粒子加速器)を利用した素粒子の衝突・融合・分裂の観測は、まさに人間自身が時空の状態や素粒子の存在状態を人為的に生み出しておこなう実験である。人間=認識主体の介入そのものによって、宇宙や素粒子の運動法則や構造法則を局部的に再現するわけである。

また、ニュウトン以来の古典物理学では、物質の質的存在と量的状態は具体的に特定しうるものとされていたが、現代の量子力学では、物質の存在は絶えざる変異のなかで確率的=量的に特定しうるだけで、具体的な質的存在状況については、まったく不確定であるという見方になる。

量子(quantum⇒quantity)という名称そのものが、質(quality)の側面での把握の不確定性(あきらめ)によるものであることからも、明らかである。物質の質点の存在については、もはやあきらめるしかない。確率上の可能性としての認識にとどまるのだ。

というよりも、質的側面については捨象=度外視することでしか、厳密な物質の認識は成り立たないのである。

人間の側で主観的に設定した限られた角度でしか、認識は構成できないのである。

映画でマーティンのセルダムが交わす論争は、こういう自然科学や認識論の現状を反映したものだった。

2 カオス(ケイアス)

この作品は、ワシントン州シアトル市警察内部でのコンゲイム(騙し合い)の物語だ。

外見上、無秩序で無関係のできごとの連鎖(混沌:カオス)のなかに一定の法則や秩序が貫かれるという視点で、事件と若い刑事の捜査過程が描き出される。

これまた、犯罪捜査を撹乱するようなできごとの連続・連鎖のなかに、犯罪の首謀者と動機を読み取ろうとする捜査官の苦闘が描かれる。犯罪をめぐる捜査=認識活動が外見上の混乱や無秩序によって、どのように妨げられるかということを描いている。

物語は悲劇的な事故から始まる。

■雨中の橋での悲劇■

シアトル市内で黒人強盗による拉致事件が発生した。西岸海洋性気候に特有の大雨のなか、市警の捜査官(刑事)ジェイスン・ヨークとクエンティン・コナーズは逃亡する犯人が運転するRV車を追跡していた。RV車は湾を横切る橋の上で、停止していた工事車両に衝突して横転した。銃で武装した拉致犯は人質の若い女性を楯にとって、迫るヨークとコナーズに対峙した。

2人の刑事は犯人に投降を迫った。

ところが、ヨークの銃が暴発して人質の女性を撃ち倒してしまった。コナーズは犯人に何発もの銃弾を撃ち込んだ。犯人も女性も即死だった。

市警の内部監察課はヨークとコナーを厳しく査問弾劾し、ヨークは懲戒免職、コナーズは数週間の停職に追い込まれた。というのも、この2人の強引な捜査方法には、これまで警察内部はもとより多くの市民や司法機関からクレイムが出されていたからだ。

違法ぎりぎりの捜査手法のために彼らが押収した証拠物件が裁判で採用されずに、容疑者に有利な判決が何度も出ていたので、警察としては、このさい「厄介払い」をしてしまおうとしたようだ。

■銀行襲撃のコナーの復帰■

しばらくしてから、市内のWNグローバル銀行が数人の強盗団に襲撃される事件が発生した。首謀者は、警察を追われたヨークだった。

真昼の盛りに銀行を襲ったヨーク(ローレンツと名乗る)たちは、行内に合わせた客と銀行員(警備要員を含む)40人ほどを人質にとって立てこもった。そして、警察側の交渉窓口(現場責任者)として、停職中のコナーズを指名した。

強行犯課長、マーティン・ジェンキンズ警部は、強盗団の要求を受ける形で、現場の指揮官にコナーズを充てることにして、シアトル市警に転任してきた若い捜査官、シェイン・デッカーをともなって停職中のコナーズの住居を訪れた。ジェンキンズとしては、犯人たちの要求を飲むのは癪だが、何かあって銀行強盗事件が紛糾すれば、問題行動の多いコナーズを「生贄」に差し出して自分の立場の政治的窮地から逃れるつもりだった。

だが、最初に銀行に現場指揮官として駆けつけた刑事、バーニー・カロは憤慨した。というのも、清廉潔白なカロは、コナーズをひどく嫌っていた。だから、拉致事件の悲劇をめぐる内部監察においても、ヨークとコナーズの過去の不祥事や乱暴を暴く証人となった。違法ぎりぎりの捜査を市警から一掃しようと考えていたのだ。

ところが、自分を外して強盗団の要求を飲んでコナーズを復帰させることには、大いに不満だった。

とにかく、コナーズが現場指揮官として着任した。副官は、すでに銀行を取り囲んでいるSWATの隊長、ヴィンセント・デュラーノだった。

強盗団は警察側に電話を入れて、コナーズの復帰を確認したが、それだけで何の要求もしてこなかった。こうして、事態はこう着し長引く様相を示し始めた。長引けばリスクが高まるという判断で、SWATは吸収突入による人質解放を計画していた。突入準備は着々と進んだ。

だが、その動きを強盗団も読んでいた。彼らはすでに銀行警備要員1人を射殺して殺人を犯していた。

強盗団は銀行員(男女)2人を選び出して逆さ宙づりにしてうえに、SWATの突入に備えて衝撃爆薬(火力を抑えながらも大きな衝撃波を起こす爆薬)を仕かけた。

その罠に飛び込む形でSWATは銀行の扉に接近した。

そのとき、コナーズが突入にストップをかけた。だが、衝撃弾は炸裂して、銀行の内部からの強烈な爆風で扉は吹き飛び、SWAT隊員数名が吹き飛ばされた。警察車両も被弾して爆発炎上した。

直後に人質となっていた人びとが、我勝ちに飛び出してきて、大混乱となった。その混乱に乗じて、犯人たちも逃亡した。

結局、警察はもぬけの殻の銀行内に入り込んだが、犯人たちを取り逃がしてしまった。

とはいえ、コナーズの指揮には何の落ち度も逸脱もなかったので、引き続き彼が事件捜査と容疑者の追捕を指揮することになった。

それにしても、不可解なのは、銀行では現金や有価証券類、貴金属は一切手をつけられていなかったということだった。何のために強盗団は銀行を襲撃したのか?

■容疑者逮捕とカロの死■

コナーズは捜査のために、銀行の周囲にハエのように集まって報道合戦を繰り広げていたテレヴィ局から中継映像データを提出させた。紛糾の最中に逃亡する犯人の姿を捕えた映像があるはずだと見たからだ。

案の定、映像には、先頃コナーズが捜査を担当して捕縛したものの、裁判ではコナーズの捜査手続きの違法性により無罪放免となった男が銀行から逃れ出る姿が映っていた。

捜査班は、その男の情婦の住居の捜査に出向いた。そこで銃撃戦となり、男はピックアップトラックで逃げ出した。デッカーはバイクで追走し、そのあとをコナーズが車で追いかけた。カーチェイスの末にコナーズは男を捕縛した。男の情婦も共同正犯の逃走幇助の容疑で引っ括った。

その男が高跳びのために用意していた現金(札束)は、以前の別の銀行強盗事件の証拠として警察に保管されていた札束だった。その札束には、独特の臭気がつけられていたために発覚したのだ。

ということは、警察の内部に強盗団の協力者がいて、容疑者に襲撃事件の報酬として保管してあった札束を渡したということになる。

そこに、まるで誂えたかのように、バーニー・カロ刑事の「自殺」事件が発生した。

状況証拠から、カロ捜査官が自分で頭部を撃ち抜いたと見なされた。厳密な結果は司法解剖ののちに解明されるであろうが。

しかも、カロの自宅からWNグローバル銀行の設計図のプループリントやらデイタが押収された。つまり、カロは銀行強盗に加担したものの、精神的不安定に陥り、加担を後悔して自殺したかのように見られる。

そして、強盗団の残りのメンバーのうち3名が特定された。そのうちの1人は、コンピュータ・ハッキングの天才でプログラマーの韓国系の青年だった。

だが、その青年の家の捜索に出向いたコナーズとデッカーは、すでに銃撃されて死体となった容疑者を発見した。とはいえ、殺害直後で、手を下したヨークがまだ住宅のなかにいて、2人と銃撃戦になった。不意打ちを食らった2人は、ヨークを取りに逃がしてしまった。

■コナーズの「爆死」■

捜査陣は、強盗団の残りの2人がヨークと会うためにとある住宅で待ち合わせるという情報を探り出した。コナーズの指揮下で4名の市警の刑事たちが張り込み待ち伏せた。

真夜中、2人の容疑者はヨークが現れないことに苛立って住宅に入り込んだ。コナーズは動くなと指示したが、焦れた刑事の1人が住宅に入り込もうとして銃撃戦になった。仕方なく、コナーズもデッカーとともに住宅に突入して銃撃戦や乱闘を繰り広げることになった。

容疑者の1人は1階の部屋で射殺され、残り1人とコナーズは2階で乱闘になった。

だが、1階のキッチンにはガスを漏出させてタイマー発火装置で爆発させる仕かけが仕組まれていた。1階の刑事たちは、爆発寸前にどうにか脱出できたが、コナーズは姿を現さなかった。デッカーたちが見守る前で、住宅は爆発した。コナーズも爆発に巻き込まれて死亡したものと判断された。というのも、2階の部屋からコナーズの識別番号の警察官バッジがついた黒焦げの死体が1体残されていたからだ。

コナーズを失った捜査陣は手詰まりになった。

シェイン・デッカーは、これまでに起きたいくつかの事件が外見上、何の関連や脈絡もないように見えながら、背後に一貫した犯意=目的意識が隠されているのではないかと、一連の事件を見直すことにした。それは、多数ある「カオス理論」の1つで、数学者、エドワード・ノートン・ローレンツが確率論の問題として提起した方法に依拠したものだった。

というのも、銀行襲撃犯のボス、ヨークがローレンツと名乗り、電話交信のときに「カオス理論」を話題にしたからであり、コナーズの相棒(というよりも監視役)となってから打ち合わせのためにカフェに立ち寄ったとき、の数学的視角からの「カオス理論」について話し合ったことがあったからだ。

とはいえ、物語のなかでの「カオス理論」のこのような扱いは、やや突飛である。取ってつけたような扱いとなっている。

ローレンツが提起した方法を乱暴に簡略化すれば、外見上、つながりや連関がないように見える一群の出来事の背後には一定の秩序や文脈がはたらいていることがある。それは、確率論的に論証できる場合があるというのだ。つまり「混沌=カオス」のような現象群の背後にはたらく傾向性や連関を見いださなければならない、」というわけだ。

こんな面倒な理論を引き合いに出さなくても犯罪捜査とはそういうものであるだろう。だが、刑事ものが多い映画作品のなかで商品としての訴求力を持たせるために、カオス理論と関連づけて題名と物語を設定したのかもしれない。

■一連の事件の背後に潜む陰謀■

・わざわざ殺人罪と傷害罪、拉致罪を犯しながら銀行資産に手をつけなかった襲撃強盗事件

・強盗団の仲間の「コンピュータおたく」が最初に殺された事件

・強盗団に報酬として支払われた現金が警察保管庫から持ち出されたものだったこと

・カロがあたかも強盗団の仲間であるかのような状況証拠を残して死んだ事件

・背後で免職になった元刑事、ヨークが策謀をめぐらしているという推定

などの事柄を関連づけて検討してみたデッカーは、グローバル銀行のコンピュータ・システムが強盗団によって操作介入されたのではないかと推測して、市警で情報システム解析による鑑識を担当している係官に解析を命じた。

長い時間をかけた解析の結果、事件の最中に、銀行のコンピュータ・システムに特殊な誤作動を催すヴィールスが仕込まれたことが判明した。銀行の1000万におよぶ口座から100ドルずつ匿名口座に送金されるようにしてあった。

取引は1回で、しかも100ドルだけの送金なので、違法送金や窃盗、資金洗浄犯罪(ローンダリング)にチェックシステムには引っかからないのだ。しかし、総額で10億ドルの現金が盗み出されることになった。

ヨークは大金をせしめることになるのだ。

デッカーは、警察の保管庫係官を尋問して、ヨークがカロの偽名で借りだしたことを突き止めた。つまり、ヨークが銀行強盗団をこの金で雇い、襲撃とコンピュータ・ハッキングを仕組んだわけだ。

■ヨークの逸脱■

ヨークとしては、大金をケイマン島経由などの送金でせしめて、さっさと外国に逃亡すればよかった。だが、事件の背景にまで迫ってきたデッカー刑事を始末しようと画策した。

ヨークはデッカーを埠頭の倉庫まで誘い出して殺そうとしたが、頭に乗って油断して逆に返り討ちにあってしまった。桟橋での乱闘の末に撃ち殺されてしまった。

これで、首謀者が死亡したために、事件捜査は幕引きとなるはずだった。

■高跳びするコナーズ■

ところが、ある日カフェでレンチのあとで支払いをしようとしたデッカーは、自分の財布のなかに色のついた10ドル札を見つけた。銀行強盗事件の証拠品として警察に保管されていた紙幣の1枚だった。

そういえば、この札は、コナーズとカフェに入ったときにコナーズが支払いのために出した札だった。

ということは、ヨークとコナーズは共犯ではないか!

してみれば、ヨークが死んだ今となっては、コナーズが10億ドルを独り占めして外国に逃げだす算段をしているはずだ。

デッカーは、ただちにコナーズの高跳びを阻止するための手配手続きを取ったが、手遅れになったかもしれない。デッカーはシアトル空港に駆けつけて、コナーズを捜索した。だが、世界中への国際便が発着する空港でコナーズを探し出すのは不可能だった。

焦って空港ターミナルビル中を走り回るデッカーに気づいたコナーズは、高みの見物をしながら、デッカーに携帯電話を入れた。

「残念だったね。しかし、君は実によくやった。真相を突き止めたのだから。一見何の脈絡もないように見える事象の背後にある犯罪意図を突き止めたのだからな」

称賛の声を残して、コナーズはメクシコ行きの小型リアジェットに乗り込んだ。

3 犯罪(捜査)と認識論

今回取り上げた作品は2つともに、犯罪捜査を認識論の問題と結びつけている。つまり、人間は客観的真理を正しく認識できるか、どのようにして正しいと判断できるのか、判断や推論の方法はどうあるべきか、というような問題と結びつけて犯罪捜査のあり方は(どこまで)正しいか、その正しさは何によって検証され担保されるのか、という論点を問いかけている。

何やらずい分大げさな論点を掲げて犯罪捜査を描いたものだ、もって回って格好をつけて観衆を引きつけようとしている姿勢が「あざとい」と感じる人も多かろう。

だが、コナン・ドイルやエドガー・アラン・ポーによって犯罪小説・推理小説が創出されて以来、犯罪を追跡するフィクションの面白さは、証拠や状況の分析と推論にあるともいえ、それがこのジャンルを発展させてきた。

そこにやがて、社会状況や社会問題を織り込む方法が組み込まれてきた。

映像物語の脚本や演出もまた、その面白さを観客に発見・意識してもらうことが、ライトモティーフになっていると言い切ってもいいだろう。

してみれば、分析と推論の正しさを検証し担保することが、犯罪=捜査物語の核心にあるということになるから、たしかに論理学や認識論の論題と結びついているということになる。

ところで、この2作品は、人間の認識また諸科学のうち数学の世界の推論と認識方法に的を絞っている。

〈オックスフォード連続殺人〉では、ヴィトゲンシュタインの論理哲学の命題が冒頭で提示され、主人公は数学者のマーティンとセルダム教授である。

そして〈カオス〉では、ローレンツの数学的確率論から見たカオス理論の命題が提示される。

ヴィトゲンシュタインの論理哲学論考やハイゼンベルクの不確定性理論、量子論、素粒子論などの出現このかた、近代啓蒙主義やロマン主義、ドイツのイデアリスムス哲学が掲げた「人間による客観的真理の認識」への信仰や確信は、大きく揺さぶられ、相対主義的認識論が優位に立っている。

だが、仮に人間が世界の法則や内的連関を「正しく」認識できるとしても、それは多くの試行錯誤や実験、検証を経験した後で「後知恵」的に認識できるだけこのことであるから、常に先んじて変化していく世界を後追いしながら、あちらでつまづき、こちらで批判されて、かなり後になって世界を把握できるにすぎない。

だから、もし、科学認識の正しさについて、その認識によって「そのあとに起きるはずの現象を予測できる」ことが正しさの基準だとすれば、人類は永遠に世界の真理を認識することはできないということになる。

■一般科学の証明と数学の証明■

物理学や化学では、ある法則に関する認識仮説が提起されても、やがて必ずその仮説の射程を超える事象が発見・観測される。そうなると、それまでの仮説はそっくりひっくり返されるか、修正されて、新たな観測結果を説明する仮説(論理)が構築されることになる。

つまりは、一般科学の法則や仮説は、人間による観測技術や作業仮説の進歩によって、必ず限界にぶつかり、その限界を超える新たな仮説が提起され検証されることになる。

科学史は、輝かしく登場した多くの仮説が次々と限界にぶつかり、覆され、修正修復され、より包括的な新たな仮説の「部品」として位置づけなおされたり、完全に廃棄されたりしていく歴史でもある。「仮説の墓標」の連続だともいえる。

それまでの認識の正しさを疑い、批判し、ひっくり返し、より精密で包括的な仮説に置き換えていくことが、科学の本性なのである。

認識のスクラップ&ビルドこそが、科学のダイナミズムそのものなのである。

ところが、数学の証明は、ひとたび確立されると、永遠に変わらない。というよりも、検証された真理として、次のより複雑な証明のための出発点=定理や公理として固定化されるのである。

なぜか。

数学の世界では、事物のあいだの構造や内容を徹底的に抽象化し、数的関連の論理という世界に置き換えてしまうからだ。

だから、ヴィトゲンシュタインは、およそ世界の事象の内容を含み込んだ哲学的推論においては、数学のような純粋かつ完全に確立した出発点から論理的に論証や説明を組み立てることができない、と結論づけたのだろう。一般科学や哲学での論証には、常に論証や説明のどこかに「所与とされた表象やイメイジ」が必ず紛れ込むことになる。それは避けられない。

その昔、カントが、人間による世界の認識においては、不可避的にそれ自体として論証できない「先験的な認識方法=ゲシュタルト」が根底に置かれることになると喝破したのことには、十分な根拠がある。

つまり、物自体(Ding an sich, Ding selbst)は、人間が先験的に(論証抜きに)確立した方法とは異なる次元にとどまり続け、人間は仕方なく物自体の一定の属性をゲシュタルトの鋳型に流し込んで「認識したことにする」という約束事によって諸科学を成り立たせるしかない、というのである。

要するに、人間の認識とは、客観的世界の物自体が人間の主観の側に(多かれ少なかれ歪みや転倒をともないながら)写し取られた写像にすぎないということだ。

これは、マルクスの「反映論」、人間の意識や観念は物質世界の主観への反映であるという見方、の基礎となった。

とはいえ、マルクスではヘーゲルの「シニカルな楽天主義」も受け継がれている。

人間の認識は、客観的世界の後をすがりつくように追いかけ、よろめき傷つきながら、それでも絶えず修復され再構築されて、事象をより深く広く認識し続けていくではないか、と。つまり、客観的世界に認識は接近し続けているのだ、と。

こうして、過去からの死屍累々の仮説の墓標の長い列は、ともかくも、人類はそれ以前の認識の限界を知覚し論証し、より包括的な仮説の体系を構築してきたことの証でもあるではないか、と。

だが、数学的世界の証明にも、物理学に近いような認識の前提条件=次元の壁という限界が立ちはだかることもある。

■ピュタゴラス教団について■

ところで、この物語では、マーティンらの探索で、古代の秘密結社としての「ピュタゴラス教団」についての話題が登場する。心身障害者の臓器移植などをおこなうような非人道的な陰謀集団のように描かれている。だが、それは古代からあった教団への誹謗中傷である。

ピュタゴラス教団は、会員が証明した数学定理や知識を外部に公開することを厳しく禁じていて、教団の研究成果を完全な秘密にしていた。そのため、外部の人びとからは疑われ、うとまれることが多かった。とりわけ権力者たちは、権威に箔付けしたり、知識を富や権力の獲得に利用しようとして、教団に知識や研究成果の引き渡しを迫った。

けれども、教団側はあくまでも秘密主義を貫き、権力者たちにおもねらなかった。

というよりも、飛び抜けた知性と業績を認められなければ教団に入れなかったので、会員たちは、周囲の人びとから見れば鼻持ちならないエリート意識や優越感を抱いていた。数学知識に関しては、一般民衆や権力者をひどく見下していたようだ。

そのため、権力者たちは、教団を残酷な陰謀集団であるとか、秩序の破壊者とかいって避難して、政治的迫害の口実にした。軍をさし向けて焼き討ちしたり、追放したり。

こうして、教団は迫害や圧迫を逃れるために、何度も本拠をあちこちに移すことになった。

この作品で描かれる教団の異様さ残酷さは、そのような根拠のない誹謗中傷の1つのようだ。