■映像画面の流れと構成を考える■

音楽でも絵画、写真でも、映画でも小説でも、およそ人間の営為である芸術には、好むと好まざるとにかかわりなく、時間(時系列)という座標軸が抜きがたく埋め込まれている。

作品をつくる側にも、見聞き(鑑賞)する側にも、描かれた作品世界のなかにある「できごとの起承転結」や「時代」、「歴史」についての想いがつきまとう。

事件の結末はどうなのか、何が原因で事件が起きたのか、人びとの心理や心情はどのように変化したのか、いつの時代のことなのか、作者はいつ頃の人なのか、作者は時代の精神にどう向き合ったのか…などなど、と。

それゆえ、たとえば永続的に固定した画面・造形でしか存在しえない絵画や彫刻であってさえ、作品に描かれ、たたみ込まれた時間や歴史の流れがどこかに表現されている。抽象画であっても。

たとえば、ある抽象画が「永遠の静止(瞬間)」を描こうとする作品であっても、止めようもなく流れていく時間、変化する空間(社会)に対して抵抗し、対峙するという立場が込められている。そこでは、時間の流れを強烈に意識しているのだ。

してみれば、映像画面の流れをこそ原点とする映画やドラマでは、なおのこと時間の流れ、そして時間の流れをどう表現(再現)するかという構成=編集の方法は、きわめて鋭く問いかけられている問題であろう。

そして、画面・場面の時系列上の位置づけをどうするか、その方法の巧みさや特徴が、映像物語に対する評価とか面白さを左右する大事な要因となるだろう。

◆映像のクロノロジー◆

クロノロジー(クロノロギー:chronology/chronologie)とは、年代学とか年代分析学を意味する。ただし、ここでは時間・時期の特定とか時間的経緯を分析、考察する方法を意味する言葉として使用する。

そして、《映像のクロノロジー》とは、映像のなかで時間の流れをどのように描き出し、構成しているかを分析、考察する作業を意味する。

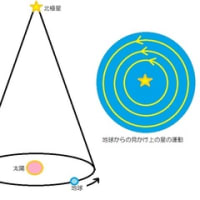

さて、映像物語のなかでは、基本的・原則的には、時間の流れは過去から現在へ、現在から未来へ、より古い年代・時期からより新しい年代・時期へという流れとして描かれなければならない。ごくごく当たり前のことである。

これは映画に限らず、およそすべての人間の芸術・文芸活動(時間の推移を内容とするもの)に当てはまる原則=法則ともいえるだろう。

生物の神経や中枢神経=脳は、そういう宇宙の時空の当たり前の仕組みに沿って動くようにできているから。

そして、認識論とか論理学としても、経緯や因果関係は、原因はより過去(前の時期)に、結果はよりのちの時期にという構造でしか描くことはできない。

数学の証明の過程た構造は、時間的順序を意味するものではないが、私たちは因果関係の流れ=推論の進行・経緯をあたかも時間の進行にしたがうもののように理解する。というのも、脳のなかでの推論・判断の作用は、物理的な時空現象であって、脳細胞内での神経伝達(思考作用や知覚作用)は時間の経緯とともに進むものだからである。

したがって、人間の精神的・芸術文化的な営為としての映画・映像においても、物語は時間の経緯・流れに沿って描かれなければ、およそ人びとに理解されることはない。

映像の流れが現在から過去へ物語を分析的にたどるものだとしても、少なくとも、人びとの脳裏のなかで、より前の時期からよりのちの時期へと動く時間の流れに照応したものにならなければ、支離滅裂で理解不能となる。

だから、フィルムによる映像の記録保存が技術的に可能となった時代以降でも、撮影したフィルムをただ単に「逆回しする映像」が(解析の手法とはなっても)作品となることはおそらくなかったはずだ。

作品としての映像は記録であると同時にコミュニケイションの手段でもあるがゆえに、一般の人びとに理解・受容されるものでなければ、少なくとも有料の商品=サーヴィスとしては発信・配信されることはない。

ところが、このような原則を基本としながらも、人びとの感性や理性に大きなインパクトや印象を与えるために、部分的ないし局部的に、物語の時間の経緯のどこかに、その時期から離れた過去や未来の経緯を割り込ませる手法がしばしば使われる。

たとえば、《炎の乱ランナー》では、作品の出だしは、主要な物語の舞台となった時期よりも50年以上ものちのハロルド・エイブラムズの葬儀の場面である。そして、会葬者の記憶・回想として、映像は1919年頃へと戻っていく。

このように、登場人物の過去の回想であるという設定では、(映像物語の設定上の)現在から過去へと、そこだけ逆行が生じる。

しかし、過去の回想の物語そのものは、時間の経緯の順序を追って進む。過去が原因をつくり積み上げ、現在は結果を紡ぎ出すということだ。

あれこれの事柄の流れは偶然の連鎖でしかないが、映像で物語の流れ=経緯として描き出されると、そこにはある意味で「必然性」という文脈がつくりだされることになる。

もちろん、さまざまな「ありえた必然性」「ありうる因果関係」のうちの1つでしかない。が、選び出され、描き出されたことによって、観客の側には、「最ももありそうな流れ・結果」「最も大きな必然性をもつ結果」として意識され、そういう印象が固定されることになる。