まあ、いつも酔っぱらっていい加減なことしか書いていないので

ショーもないのだが、

先日のブログで、レイWray の独論が80年代後半とやってしまったが

これは91年の間違いでした。

ついでに、クルグマンのブログへのレイの書き込みで

自分(レイ)とステファニー・ケルトン(ベル)と、あともう一人、

マッシュ―・フォースターかマイケル・ハドソンか、と

書いたけれど、あと一人というのは

息子ガルブレイスでした。。。。

あっはっはっは。。。

どうもすみません。。。。

さらに大きなお詫び。

日本のブログでMMTを扱っているのに、

まともなものは一つもねえ、みたいな、えらく偉そうなことを書きましたが

himaginary さん(で、いいのかな。。。)のブログは

きちんと、内容を抑えたうえでのきちんとした記述でした。

いや、実は、このhimaginary さんのブログの存在については

気が付いていなかったわけではない。

ただ、以前から、MMTで検索してヒットするhimaginary さんの

ブログってIS=LMモデルでMMTを解釈すると云々、、、

みたいなんで、そこにさらにモズラーMosler が、

例のお調子者の本領発揮で

相手の土俵にやすやすと乗っかっちゃいましたよ、

的な話の流れになっていたので、あんまり触れたくなかったんだよね。。

で、それで、何だって、今日の本ブログでは人名表記が

カタカナで書かれているものがいつもより多いのか、

という話につながってくるのだが、

本日、仕事中に、ふと気がついて、

MMTer のカタカナ名で検索してみれば、あるいはまともな日本語ブログに

ヒットするかもしれない、と思って、

まず最初は、ステファニー・ベルで検索したら、

なんだか、色っぽい流行歌謡歌手?女優?ばっかりで

いきなりがっくり、続くランドール・レイも、

なんか、俳優?かなんか。。。。

挫折しかかったところで、

スコット・フルワイラーといれたところが、

これがhimaginary さんのブログにやたらヒットした、というわけだ。

で、「どうせなんだぜ、あれだぜ、まあ、一応、

見ておいてやるか」ぐらいの気持ちで拝見しましたが、

おいらより、きちんとしていました。。。。(おいらなんかと

比較したら、ますますお気を悪くされるかもしれないが。。。。)

…自己嫌悪。。。

でもねえ、

たとえばhimaginary さんのブログの中では、

スコット・フルワイアーと、あと、誰だ?もう忘れちゃったけど、

誰かの論争について

「リフレ派と日銀派の論争を思い出させる」みたいなコメントがあって

で、ここでフルワイラーのほうが「日銀派」になぞらえられているのである。

これは、09年ごろのブログだったかな?(すまん、

もう酔っぱらっており、改めて確認する力は残っていない。。。興味ある人は

自分で何とかしてくれい。)

まあ、ある程度Pケインジアンの、とりわけ

ホリゼンタリストの議論なんかを承知している人であれば、

MMTの話をちょっと聞いただけでも、

MMTに対し、「日銀理論と同じ」という批判は浴びせることができても(まあ、

ホントはいろいろ違うと思うけどね)、

「リフレ派と同じ」という批判を浴びせることはできないと思うんだよね。。

で、こういうきちんとしたブログがすでに09年ごろの段階で

書かれているわけだ。

11年とか12年になって、MMTをリフレ派といっていた人って、本当に、まあ、

なんちゅうか、あれなんだよな。。。。

と、いって、14年になっても、そのブログの存在にすら

気が付いていなかったおいらって、いったいどうよ、という話になるが。。。

まあ、それはそれとして、

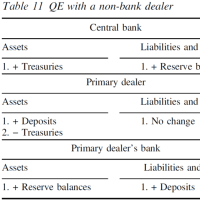

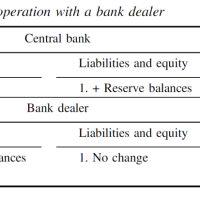

で、このスコット・フルワイラーという人なんだけれど、

ステファニー・ベル(ケルトン)の論文の後を追う感じで

連銀のオペレーションの分析について書いたペーパーが2000年代前半にあり、

これはその後、モズラーやレイに大きな影響を与えることになる。

まあ、影響というのか、、、、

影響という言い方はちょっと違うのかな。。。

まあ、いずれにせよ、その後出版されたモズラーやレイの書物の中では

フルワイラーの連銀オペレーションに関する実務分析の内容が

大きく取り上げられることになる。このころのフルワイラーのペーパーは

MMTの中では、重要文献の一つに数えられるべきものだ。

ただし、その後フルワイラーの興味はむしろJGP・・・・なんて訳せばいいんだ。。。

カタカナで、ジョブ・ギャランティー・プログラムでいいか?

就労保障プログラムのほうがいいか…

むしろELRになぞらえて、

「最後の雇い手政策」とでもしたほうがいいか。。。。

めんどくさいからJGPのままにしておくが、まあ、いずれにせよ、それで、

フルワイラーの関心はJGPの動学的展開へと

移ったようである。もちろん、JGPの動学モデルへの展開というのは

ゴドリー+グラジアニの枠組みその他(例えばランス・テイラーLance Taylor って人。

ストラクチャリストで、ゴドリーのお友達?)の枠組みを援用する形で

結構、あっちこっちで展開されているのだが、

フルワイラーの場合、

これ、多分、どちらかというと、

主流派に属するのじゃないかと思うのだけど(違ったら、ごめんなさい)、

レイ・フェアーRay Fair という人のモデルに依拠している。

このレイ・フェアーという人のことについては、

初めて知ったのだけれど、

丸々よそのウェッブページのコピペになっちゃうが、

「

コウルズ委員会の研究成果として有名なものに、「クライン・モデル」がある。

これは要するに多セクター新ケインズ派の化け物みたいな計量経済モデルだ。

1955 年以来長いこと停滞していたけれど、コウルズでの連立方程式計量経済学は、

1980 年代にレイ・C・フェアの研究で復活した。

」

んだそうです。。。。

まあ、主流派の動学理論といったって、

数学モデル自体は、誰が使っても構わないものだから、

別にかまわないんだけれど

単に、読むのがめんどい。。。。

で、この話は今日はここでおしまい。

全然関係ない話に移るが、

ヴィクトリア・チックが前々からMMTを批判していることは

知っている人もいるんじゃないかと思うが、

なんとこのおばはん、イギリスの新しい貨幣理論

New Currency Theory あるいは

Positive Money 運動にかかわっている。で、

おいらこの人たちのことは、全然知らない。

今度読んでみようと思うのだが。。

で、読みもする前からあんまり書くと、

また恥かくことになるが

どうも、フィッシャーの100%準備貨幣理論の流れを汲むグループらしい。

つまり、民間銀行の信用創造を

拒否するわけだな。。。

New Economic Foundation(NEF) というグループが

その中心にいるということで。このNEFというの自体は

前からちょくちょく検索しているときにヒットしていたので

何だろう、と思ってはいたのだが、

V. チックがかかわっているとは知らなんだ。まあ

もちろん誰が何にかかわっていようと構わないんだが、

Joseph HuberやJames Robertson(初出なので、ここはやっぱり

一応の礼儀?で、アルファベット綴りにしておこう)と

いった政治経済学者が中心人物らしい。なんか

スーザン・ストレンジあたりの流れを汲んでいる、という話も

あるようなないような。。。

(ついでに言っておくと、

当然、ミンスキーの影響も大きく受けている、

と称している。ひっぱりだこだね。)

ただ、個人的には100%準備貨幣という発想は、

いまいち好きになれない。

読む前からあまり予断を持ち込むべきではないが

(どこぞの人気ブロガーとやらと一緒になっちゃう)、

ユーチューブあたりでも、銀行屋を悪党扱いして

その根拠を「無から貨幣を生み出す力」つまり

準備預金制度に求める、

というような展開のものをちょくちょく見かけるんだけれど、

まあ、誰が悪くてもいいんだけれど(おいらだって、

銀行屋の連中には日々いじめられて、この世の不公平というものを

身に染みて感じているけれど)、

他方で、そういうことを書く人の中には

それこそ教科書の「信用乗数プロセス」の説明をうのみにしたまま

銀行屋を批判する、というのが多いような気がしてね。。。

例えば、じゃあ、信用創造がなければ、

送金処理がどうなるか、とか、

そういうテクニカルな話がすっかり抜け落ちちゃっていて、

「準備預金制度って、信用創造のためだけにあるわけじゃないんだよ」と

そういう視点が抜けちゃっている気がするのである。

あいつが悪い、こいつがいけない!はいいんだけれど、

それだけじゃなあ、、ということ。

もちろん、このグループにはチックあたりがかかわっているんだから、

そこまでいい加減なはずはない、と思うで、虚心坦懐取り組みたいと

思ってはいるんだけれど(それもまた、一つの予断ではあるが)、

なんか、いまいち気持ちが盛り上がらないんだよなあ。。。

でも、まあそのうち、取り上げるから(たぶん)。

ショーもないのだが、

先日のブログで、レイWray の独論が80年代後半とやってしまったが

これは91年の間違いでした。

ついでに、クルグマンのブログへのレイの書き込みで

自分(レイ)とステファニー・ケルトン(ベル)と、あともう一人、

マッシュ―・フォースターかマイケル・ハドソンか、と

書いたけれど、あと一人というのは

息子ガルブレイスでした。。。。

あっはっはっは。。。

どうもすみません。。。。

さらに大きなお詫び。

日本のブログでMMTを扱っているのに、

まともなものは一つもねえ、みたいな、えらく偉そうなことを書きましたが

himaginary さん(で、いいのかな。。。)のブログは

きちんと、内容を抑えたうえでのきちんとした記述でした。

いや、実は、このhimaginary さんのブログの存在については

気が付いていなかったわけではない。

ただ、以前から、MMTで検索してヒットするhimaginary さんの

ブログってIS=LMモデルでMMTを解釈すると云々、、、

みたいなんで、そこにさらにモズラーMosler が、

例のお調子者の本領発揮で

相手の土俵にやすやすと乗っかっちゃいましたよ、

的な話の流れになっていたので、あんまり触れたくなかったんだよね。。

で、それで、何だって、今日の本ブログでは人名表記が

カタカナで書かれているものがいつもより多いのか、

という話につながってくるのだが、

本日、仕事中に、ふと気がついて、

MMTer のカタカナ名で検索してみれば、あるいはまともな日本語ブログに

ヒットするかもしれない、と思って、

まず最初は、ステファニー・ベルで検索したら、

なんだか、色っぽい流行歌謡歌手?女優?ばっかりで

いきなりがっくり、続くランドール・レイも、

なんか、俳優?かなんか。。。。

挫折しかかったところで、

スコット・フルワイラーといれたところが、

これがhimaginary さんのブログにやたらヒットした、というわけだ。

で、「どうせなんだぜ、あれだぜ、まあ、一応、

見ておいてやるか」ぐらいの気持ちで拝見しましたが、

おいらより、きちんとしていました。。。。(おいらなんかと

比較したら、ますますお気を悪くされるかもしれないが。。。。)

…自己嫌悪。。。

でもねえ、

たとえばhimaginary さんのブログの中では、

スコット・フルワイアーと、あと、誰だ?もう忘れちゃったけど、

誰かの論争について

「リフレ派と日銀派の論争を思い出させる」みたいなコメントがあって

で、ここでフルワイラーのほうが「日銀派」になぞらえられているのである。

これは、09年ごろのブログだったかな?(すまん、

もう酔っぱらっており、改めて確認する力は残っていない。。。興味ある人は

自分で何とかしてくれい。)

まあ、ある程度Pケインジアンの、とりわけ

ホリゼンタリストの議論なんかを承知している人であれば、

MMTの話をちょっと聞いただけでも、

MMTに対し、「日銀理論と同じ」という批判は浴びせることができても(まあ、

ホントはいろいろ違うと思うけどね)、

「リフレ派と同じ」という批判を浴びせることはできないと思うんだよね。。

で、こういうきちんとしたブログがすでに09年ごろの段階で

書かれているわけだ。

11年とか12年になって、MMTをリフレ派といっていた人って、本当に、まあ、

なんちゅうか、あれなんだよな。。。。

と、いって、14年になっても、そのブログの存在にすら

気が付いていなかったおいらって、いったいどうよ、という話になるが。。。

まあ、それはそれとして、

で、このスコット・フルワイラーという人なんだけれど、

ステファニー・ベル(ケルトン)の論文の後を追う感じで

連銀のオペレーションの分析について書いたペーパーが2000年代前半にあり、

これはその後、モズラーやレイに大きな影響を与えることになる。

まあ、影響というのか、、、、

影響という言い方はちょっと違うのかな。。。

まあ、いずれにせよ、その後出版されたモズラーやレイの書物の中では

フルワイラーの連銀オペレーションに関する実務分析の内容が

大きく取り上げられることになる。このころのフルワイラーのペーパーは

MMTの中では、重要文献の一つに数えられるべきものだ。

ただし、その後フルワイラーの興味はむしろJGP・・・・なんて訳せばいいんだ。。。

カタカナで、ジョブ・ギャランティー・プログラムでいいか?

就労保障プログラムのほうがいいか…

むしろELRになぞらえて、

「最後の雇い手政策」とでもしたほうがいいか。。。。

めんどくさいからJGPのままにしておくが、まあ、いずれにせよ、それで、

フルワイラーの関心はJGPの動学的展開へと

移ったようである。もちろん、JGPの動学モデルへの展開というのは

ゴドリー+グラジアニの枠組みその他(例えばランス・テイラーLance Taylor って人。

ストラクチャリストで、ゴドリーのお友達?)の枠組みを援用する形で

結構、あっちこっちで展開されているのだが、

フルワイラーの場合、

これ、多分、どちらかというと、

主流派に属するのじゃないかと思うのだけど(違ったら、ごめんなさい)、

レイ・フェアーRay Fair という人のモデルに依拠している。

このレイ・フェアーという人のことについては、

初めて知ったのだけれど、

丸々よそのウェッブページのコピペになっちゃうが、

「

コウルズ委員会の研究成果として有名なものに、「クライン・モデル」がある。

これは要するに多セクター新ケインズ派の化け物みたいな計量経済モデルだ。

1955 年以来長いこと停滞していたけれど、コウルズでの連立方程式計量経済学は、

1980 年代にレイ・C・フェアの研究で復活した。

」

んだそうです。。。。

まあ、主流派の動学理論といったって、

数学モデル自体は、誰が使っても構わないものだから、

別にかまわないんだけれど

単に、読むのがめんどい。。。。

で、この話は今日はここでおしまい。

全然関係ない話に移るが、

ヴィクトリア・チックが前々からMMTを批判していることは

知っている人もいるんじゃないかと思うが、

なんとこのおばはん、イギリスの新しい貨幣理論

New Currency Theory あるいは

Positive Money 運動にかかわっている。で、

おいらこの人たちのことは、全然知らない。

今度読んでみようと思うのだが。。

で、読みもする前からあんまり書くと、

また恥かくことになるが

どうも、フィッシャーの100%準備貨幣理論の流れを汲むグループらしい。

つまり、民間銀行の信用創造を

拒否するわけだな。。。

New Economic Foundation(NEF) というグループが

その中心にいるということで。このNEFというの自体は

前からちょくちょく検索しているときにヒットしていたので

何だろう、と思ってはいたのだが、

V. チックがかかわっているとは知らなんだ。まあ

もちろん誰が何にかかわっていようと構わないんだが、

Joseph HuberやJames Robertson(初出なので、ここはやっぱり

一応の礼儀?で、アルファベット綴りにしておこう)と

いった政治経済学者が中心人物らしい。なんか

スーザン・ストレンジあたりの流れを汲んでいる、という話も

あるようなないような。。。

(ついでに言っておくと、

当然、ミンスキーの影響も大きく受けている、

と称している。ひっぱりだこだね。)

ただ、個人的には100%準備貨幣という発想は、

いまいち好きになれない。

読む前からあまり予断を持ち込むべきではないが

(どこぞの人気ブロガーとやらと一緒になっちゃう)、

ユーチューブあたりでも、銀行屋を悪党扱いして

その根拠を「無から貨幣を生み出す力」つまり

準備預金制度に求める、

というような展開のものをちょくちょく見かけるんだけれど、

まあ、誰が悪くてもいいんだけれど(おいらだって、

銀行屋の連中には日々いじめられて、この世の不公平というものを

身に染みて感じているけれど)、

他方で、そういうことを書く人の中には

それこそ教科書の「信用乗数プロセス」の説明をうのみにしたまま

銀行屋を批判する、というのが多いような気がしてね。。。

例えば、じゃあ、信用創造がなければ、

送金処理がどうなるか、とか、

そういうテクニカルな話がすっかり抜け落ちちゃっていて、

「準備預金制度って、信用創造のためだけにあるわけじゃないんだよ」と

そういう視点が抜けちゃっている気がするのである。

あいつが悪い、こいつがいけない!はいいんだけれど、

それだけじゃなあ、、ということ。

もちろん、このグループにはチックあたりがかかわっているんだから、

そこまでいい加減なはずはない、と思うで、虚心坦懐取り組みたいと

思ってはいるんだけれど(それもまた、一つの予断ではあるが)、

なんか、いまいち気持ちが盛り上がらないんだよなあ。。。

でも、まあそのうち、取り上げるから(たぶん)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます