書き癖をつけようと思って始めたブログだが、

結局、月1回の更新になってしまった。と、いうか、

それすら怪しくなってしまった。。。

考えてみれば、前回更新してから

随分いろいろなことがあった。

たしか、前回更新したときには

宇沢先生の訃報が入ってきたのだけれど、

それに続いて、土井たか子さん、さらには

坂本義和先生の訃報も入ってきた。

御嶽山が噴火したのも、その前後だったと思う。

ばたばたばたっと、なんだか

いろいろなことが立て続けに起こってしまった。

日銀からは、例年通り、ゴーフルが送られてきた。

総務課のみんなでお茶うけに頂いているが、

同僚のおばちゃんからは「そろそろ飽きてきたわねえ」

とか言われてしまった。いや、まあ、

そりゃそうだが。

まあ、日銀といえば、前回の更新の後、

派手に追加金融緩和策を押し込んでくれた。

おかげで、外為は大幅に円安に動いたが、

さりとて、日本の国内の経済状況には

それほど回復らしい回復の兆しが

見られない気がする。もちろん、

個別的に見れば、株価は急伸しているし、

やや物価上昇の兆しも見え始めている。

もっとも、今朝の新聞報道では

IMFが、日本の物価については

円安による輸入品価格上昇の影響を除くと

0.3%程度の物価上昇率とのレポートを

公表したらしい。この種のレポートの信ぴょう性が

どの程度のものかはともかく、

周りを見渡す限りでは、

物価上昇は、かなりはっきりしている。

しかし、少なくともおいらの周りには

それによって、貯蓄を減らして消費を増やそう、

なんてことを言っている人は皆無だ。

もちろん、貨幣所得が一定の中で

物価が上昇しているのだから、

相対的に、消費支出の占める割合は高くなってはいることだろう。

しかし、数量的にはむしろ引き締められていると思う。

少なくとも、我が家ではそうせざるを得ない。

リーマンショック以降、ずいぶん雇用は回復しているが

いまだに回復し続けている、というのは、

逆に回復のペースが遅すぎる、ということ以外の

何ものでもない。こんなんで本当に日本は

よくなるのだろうか。そろそろ景気なんか回復しなくても

人間が幸せになれるにはどうしたらいいのか、

という方向へと舵を切りなおしたほうがいいのではないか、

という気がするが。

まあ、それはそれとして、

そのあとしばらく落ち着いていたかと思ったら

今度は消費税増税先送りだの総選挙だのと、

いろいろ騒がしい。中国の漁船団が

大挙して小笠原近海へ出没したり、

よくもまあ、

次から次へと立て続けにいろいろと起こるもんだ。

ンなこと書きたいわけではない。

さて、Joseph Huber によるMMT批判を取り扱いたいと

思っているのだが、

しかしその前に、このJoseph Huber 氏のことを少し

説明したい。

Joseph Huber さんはドイツ人。年齢などは

あんまり興味ないので調べてない。多分、男性。

Huber のMMT批判はMMTを「銀行学派」の流れを汲む思想として

と、いうよりむしろ銀行利益の代弁者として

批判する。MMTと、彼自身のよりどころであるNCT(New Currency Theory)とは

「国家貨幣」あるいは同じことだが「主権貨幣」という点で

共通している面があるし、一見すると、理論的にも

数多くの類似点を持っている。問題意識もやや共有しているところがある。

ところがそれにもかかわらず、出てくる結論は正反対である、とする。

MMTは、国債残高は、いくら増えても問題がない、とするが、

NCTは、健全財政を旨とする。MMTは、銀行システムを安定させることを

経済システムの安定のため、必須と考えているが、

NCTは、銀行の部分準備制度こそ、諸悪の根源であり、

銀行から貨幣発行権を奪い返し(この、奪い「返す」という点が

重要)、政府・国家の手に戻し、それを公共の利益と

合致させることが重要と考える。

MMTは、本人たちは主権通貨といい、国家貨幣といっているが

その実は、国家貨幣という銀行救済制度を埋め込んだ

特異な銀行学派であるに過ぎない。それは

同じ国家貨幣とは言ってもヘスース・ウェルタ・デ・ソトが自由銀行主義者であるのと

同じである、とする。ヘスース・ウェルタ・デ・ソトは、知っての通り

オーストリー学派だから、誰も(やや社会主義掛かった)国家貨幣理論の仲間とは

思わないが、MMTは、社会を安定させるための国家主権貨幣といいながら

実際には、通貨(債務)ヒエラルキーの頂点にベースマネーを置いて

それを国家貨幣と称しているだけだ。実際には、当の彼ら自身が認めている通り、

「貨幣」の発行量は銀行によって自由に決められており、

中央銀行は、それに「アコモデート」しているだけにすぎない。ここでは

主権者は銀行であって、国家ではなく、その供給量は

経済の安定のためではなく、銀行の利益のために増減させられており

その結果、経済は常に不安定化する、という。

さて、Huber さんの考えは、このMMT批判に先行して

すでに1990年代には固められており、James Robertson との共著

'Creating New Money' にまとめられている。ちなみに同書は

現在、英New Economic Foundation というNPO団体(出版社)から

出版されている。このNew Economic Foundation というのは、

Huber さんやヴィクトリア・チックをアドバイザーとして活動をしている

NPOであり、Huber の流れを引き継ぐ形でPositive Money 論を

展開している。このPositive Money は、Huber さんのNew Currency Theory

というのと、実質的な違いはないように思う。Positie Money 運動を

進めている人たちは、例えばAndrew Jackson、Ben Dyson、Gram Hodgson

なんて人たちがいるが、彼らの手になる'Positive Money Proposal' とか、

'Full-Resefve Banking (In Plain English)'などに目を通した限りでは

具体的にどこがどう違うのか、今一つよくわからなかった。もしかしたら

Huber さんが、どちらかというとドイツの現実の実務をベースに

話をしているのに対し、Positive Money 派は、イギリスの実務を

ベースにしている、というような、その程度の違いしかないのかも

しれない気がする。(わかりもしないで、あんまり勝手なこと書いちゃあ

怒られちゃうけど。)

さて、今日は、Huber さんのMMT批判そのものよりも

その前段として

Positive Money 派の議論を取り上げたい。

Huber さんの議論は、MMT批判と並べて、まとめて取り上げることにする。

と、言ったものの、

実は、これが簡単ではないのである。

なんたって、あっちは、いくらPlain English といったって、

イギリスで生活している人たちの手によって

イギリス人向けに書かれたものである。

こちらは、イギリスの銀行実務のことなんか、全然知らない。

せいぜい、英文会計の勉強をしているときにたまたま読んだ

イギリスの参考書や、イギリス人が書いたビジネス指南書(ハウツー本だな)など

で、へえ、アメリカともちょっと違うんだ、ぐらいの

知識しかない。(知ってるかい?イギリスではBSは固定資本、固定負債を

上に、流動資産・流動負債を下に書くんだぜ。エッヘン。)まあ、

金融論の教科書を読めば

イギリスやアメリカの金融システムの歴史については

大概一章割かれており、型通りの説明があるわけだが

(両国とも、独特の個性的な展開をしており、

どれが「典型的な金融システム」などといえるようなものではない)

いざ、実務的に何がどう違うのか、ということになると

さっぱり見当つかないのである。

正直、読んでいて、「これマジかよ」と思うこともある。

一番驚いたのは、イギリスでは学生が日常用のチェック口座を開くと、

自動的に(か、どうかは書いていなかったけれど、そのぐらいあたりまえみたいな書き方で)

当座貸越サービスがついてくるんだそうだ!なんとまあ、夢のような!

まあ、この辺は、銀行業務の違いというより、

やっぱり、イギリスあたりだと、まだまだ大学に行く人なんて

限られていて、ハイ・ソサエティーのご子息ご令嬢しか、いかないのかなあ、なんて

思ってしまう。それなら、まあ、あたりまえのように当座貸越サービスが

ついていても不思議はないのかもしれないが。。。。

でも、それでもやっぱりちょっと信じられないなあ。。。

いや、話がそれてしまった。そんなわけで、

イギリス人がイギリスの銀行について書いたものを

イギリスのことを全く知らない日本人が、日本での経験をベースに

紹介・批判しようというのだから、

話がかみ合わないこと、これはもう、どうしようもない。

ただ、それでも、と思うのは…自分で書いてりゃ、世話ないが…

Huber さんやPositive Money 派が軽視しているある問題に対する

生きた事例、反証が日本にあったりする。例えば

手形の問題であるが、HuberさんやPositive Money派の人たちは

銀行の信用創造能力を奪いさえすれば、

それで決済手段が過剰に供給されることはない、と信じており、

それを前提に、全理論を組み立てているが

(つまり、自分の発行した負債に、流通力を与えられるのは

銀行だけだ、という前提)、それに対する現実の反例が

日本にあるわけだ。この一事をとっても、Positie Money や

New Currency Theory を日本で説くのは難しいなあ、

と、おいらなんか簡単に決めつけてしまうのであるが、

そんなことよりも、要するに、

もしもNCTやPositive Money 論の主張するような

100%準備貨幣制度が採用されれば、

銀行に替わる信用創造の源泉が出てくるだけなのである。

Huber さんたちは、そんなことは、理論的にはともかく

現実にはあり得ない、と

反論するかもしれないが、現実に、日本では

民間企業の発行する手形が決済手段として

流通してしまっている。こうした事実を前提にすると

Huber さんたちの議論は、今一つ説得力がないように思えてしまうわけだ。。。

と、まあ、紹介する前にいきなり

「説得力がない」なんて結論めいたことを書いては公平とは言えないが、

なんせ、イギリスやドイツのことを全然知らない日本人が

自分の体験だけをベースに書いているわけだから、

まあ、こういうことになってしまうのもしょうがない。

だから、これを読む人(そんな奇特な人が本当にいるのかねえ)は

その辺十分に留意して、決して公平な紹介になっていない、

という点はくれぐれも注意してください。

さてさて、

Positive Money 論の源泉はFrederick Soddyの1920年代の論文に

遡るという。(次回ぐらいに説明したいが

この辺はHuber さんのNCTとはだいぶ違う。)これは1930年代には

Irving Fisher やHenry Simons へと引き継がれ、

そして、戦後にはフリードマン(1960)、トービン(1987)、

John Kay (2009)、Laurence Kotlkoff (2010)といった人々の

流れに掉さすものだ、という。氏名と年号だけ書いて悪いが

ビブリオグラフィとかつけるつもりはないから、

まあ、興味ある人は、頑張ってご自分で調べてくれい。

もちろん、こうした流れに掉さしている、とはいっても

全く同じというわけではない。

ここでは、かられが目指す改革後の銀行制度に焦点をあてて

紹介しよう。

まず、現在の一般的な要求払い預金口座であるが、

これは事実上、銀行の預金ではなくなる。

銀行は、ただ預金者から現金を預かり、

それを中央銀行に送るだけの、一種の代行業となる。

預金口座は各銀行ごとに開設される(「取引口座」と

呼ぶ)が

預金は銀行のBSには載らず、直接

中央銀行の負債となる。要するに、銀行は

預金者の指示を受け、中央銀行にその指示を伝達するだけとなり、

その預金をもとに信用創造をすることはできなくなる。

銀行は、この口座の残高を増やすことで貸付をしたり

自分の資金をここに振り込むことはできなくなる。

ところが、…ここがまた、どうにも理解できないところなのだが、

…この口座で、当座貸越は、可能なのだそうである。。。。。

ちょっとこのあたり、理解不能なのだが、

まあ、いずれにせよ、この「取引口座」は

預金者が小切手を発行したり、振込や、自由な時に

払戻しを受けるための口座であるが、

各銀行は、預金者と中央銀行の間の仲介をするだけである。

したがって、当然、銀行がこの口座の預金者に金利を支払うことはなく、

預金者は、小切手帳を買ったり、口座手数料を支払うなどによって

銀行の費用を補てんすることになる。

銀行は中央銀行の業務を代行するだけで

預金者から預金を負債として受け入れるわけではない。

したがって、たとえ何らかの理由で銀行の経営が不安定になり、

ついには倒産したとしても、こうした取引口座の資金は

完全に安全を保障される。取引銀行が倒産した場合、

預金者は速やかに業務を引き継ぐ銀行(あるいは

預金者が指定した銀行)に口座を移す。こうすることで

民間銀行が倒産することによって

決済ができなくなったり、連鎖倒産が発生したりすることは

防ぐことができる。また、預金は完全に保護されるので

取り付け騒ぎが発生することもない。(もっとも

倒産した後に決済業務が次の銀行に引き継がれるまでの間

若干の混乱はあるだろうから、いくら電子マネーが発達しても

多少の騒ぎは起こるだろう、と思う。)

さて、続いて現在の貯蓄性預金(定期預金)口座であるが、

これはがらりと趣向を変えたものになる。

まず、貯蓄性預金は「投資口座」と名称を変える。

銀行は預金者から預金を預かり、

これをそのまま、中央銀行の投資預金口座へプールし、

そこから投資へと運用する。お分かりいただけると思うが、

現在のシステムでは、銀行の中央銀行預金(日銀当座預金とか)

と顧客の預金は、全く別の資産であり負債である。

両者は全く別の理由により増減する。

しかし、この投資預金口座では投資される資金はかなり連動する。

銀行は、この中央銀行口座にプールされた資金を投資に

運用することはできるが、自分自身が負債を発行することで

貸し出しをしたり、自分自身の費用を自分自身の負債で

支払うことはできなくなる。

預金者は、金利とリスクの異なる口座を何種類か提供され、

そこから、自分の判断で口座を選択することになる。

そして、必ず満期を指定するか、

あるいは解約までに必要な日数を指定する。(つまり、

解約をするには、その何日か前に銀行に通知しなければならないが

その日数をあらかじめ取り決められており、短縮できない。それも、

どうやら2~3日ではなく、1か月単位ぐらいで考えられているようだ。)

この預金は、解約や転売はできなこととされる。

もちろん、あらかじめ短めに満期を決めておき、その資金が

必要になるまでロールオーバーし続けるのも自由である。

銀行は、投資講座の満期日の情報は十分知っているし

解約もされる心配がない。あるいは少なくとも

何日か前には必ず通知される。それまでロールオーバーを繰り返していた

預金が、ある時突然解約されることもあるだろうが、

そうしたことが起こる件数は、経験的に平均でどのぐらい、とあらかじめ

見当がつくので、資金繰りは、現在のやり方よりずっと確実なものになる。

そしてこの預金には保証はなく、保険もかけられない。

(ヘッジできない、ということか?)預金者は

満期まで、銀行が好調に営業続けられる限り

満期には金利と元本を受け取ることができるが

銀行の投資回収の不調が続き、

銀行自身の資産が怪しくなれば、

それぞれのリスクレートに応じて元本を減らされることになる。

そして、銀行の資産がいよいよ少なくなり、

その銀行が倒産するときには、――中央銀行も政府も、

一切救いの手を差し伸べることはしない。預金者の預金は

保護されることはなく、預金者は、その他債権者と同じ立場で

倒産した銀行の残存資産の中から、リスクレートや残高に応じて

債権を回収することになる(ほかの債権者より劣後も優先もされない)。

銀行制度がこのように改革されることによって

銀行は信用創造ができなくなる。

取引預金口座に預金された貨幣は、そのまま中央銀行の負債となり、

現在のような意味で銀行の預金にはならない。

銀行の普通預金通帳は、銀行の債務を記すものではなくて

単に、中央銀行に預金された金額のうち

その銀行が担当者として代理業務を行う資金が記されているに

過ぎないことになる。投資口座に投資された資金は

そのまま投資信託される。

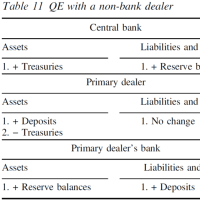

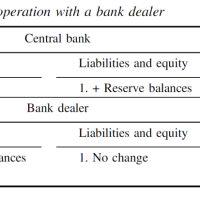

ではいったいどのようにして貨幣供給が行われるのだろうか。

貨幣供給量を決定するのは中央銀行とされる。

この中央銀行は、議会や行政から、あるいは銀行の利害関係者からは

独立した存在である「貨幣政策委員会」を意思決定機関として

有する。そしてこの貨幣政策委員会が、議会や政治の意向からは

独立して、経済情勢だけを勘案して、

必要な貨幣流通残高を判断し

そして新規貨幣発行高を決定する。

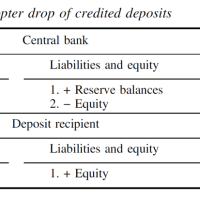

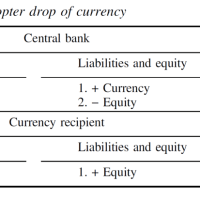

貨幣政策委員会によって、新規貨幣発行高が決定されると

中央銀行は、その金額を中央銀行に開設された

政府預金口座に振り込むことになる。これは信用創造によって

行われる。文字通り、数字が増えるのである。

…あんまり触れたくないのだが、この時、政府預金口座の残高

(中央銀行にとっては負債)が増えるとき、

反対勘定は、「ないblank」のだそうである。。。。。

反対勘定が、「ない」。。

これは、何を意味しているんだろうか。。。。

「意味」といったって、何も重大な意味のことを言っているわけじゃない。

要するに、いったい、何をどうするのよ?それがわからん。

意味不明であり、とてもではないが技術的な些末な問題といって片づけるわけには

いかないが、さりとて、ここで考えていてもしょうがないので

見なかったことにして、先へ進もう。。。。

(先に言及した当座貸越の件もしかり、

実は、この人たち、もしかしたら会計のことが

よくわかってないんじゃないのかなあ。。。。)

いずれにせよ、こうして、銀行のような特定利益集団の利害からも

政治家のポピュリズムからも、官僚の役所の権益からも

独立して貨幣流通残高の増加幅が決定されることになる。

さて、政府は、中央銀行勘定(中央銀行に開設された

政府預金口座)の資金を使って、

公務員に給料を払い、設備投資を行い、その他必要資源を買う。

もちろん、政府の予算はこうした新規発行貨幣によってのみ

まかなわれているわけではない。標準となる(というのかなんというのか

よくわからないが)租税が、法律によって定められており、

基本的にはこれで賄われるわけだけれど、

国内経済の成長によって必要とされる貨幣の増加額に応じて

新規に発行された貨幣が、この予算に追加されるわけだ。

(だから、成長の見込みがないときには、政府預金口座から

中央銀行によって引き落としされて貨幣流通残高が減少することになる、

、、、のか??そんなことは書いてなかったけど、そういうことだよね。)

いずれにせよ、政府あるいは議会が、国民のため、

この、新規に信用創造によって増加した貨幣の利用方法を決定する。

民間銀行が私的利益追求によって貨幣を増やすのと違って、

新たに発行された貨幣は、まず国民のために利用されるんだそうだ。

しかし、ポピュリズムや役所の権益追求の弊害を

免れることはできないが、それは致し方ない。ここで問題とされているのは

まずは、貨幣の増減が民間銀行の利害によって決定されることを防ぐ、

ということであって、増やされた貨幣が何に使われるかは、

一義的な問題とは考えられていない。

それと、、、、

成長率に応じて、貨幣供給量を増やす、

と、いうと、なんだか、俗流三文エコノミストの言っていることそのまんまだが、

ここには、銀行の信用創造能力さえ奪ってしまえば、

もはや景気変動は起こることがなく、

したがってそれに対処するため、政府が国債を発行して財政赤字をしてでも

需要を喚起し、あるいは中央銀行が貨幣供給量を増やす必要など

全くあり得ないのだ、という発想がある。

あくまでも悪いのは銀行であり、銀行という悪党が己の利益のため、

本来は天下国家に属するはずのシニョリッジを私物化して

乱用していることこそが、諸悪の根源であり

この世のすべての経済的矛盾の源泉、というわけだ。

パンフレットには、いかにして、このような銀行体制へと

移行するか、方法論的なことまで書かれており、

まあ、なかなか、頑張っているなあー、という気には

させられるものの、、、

率直に言わせてもらうと、

おいらは、この改革は、少なくとも日本には全く適用できない、と思う。

まあ、確かに、銀行の信用創造が、世界的に

大きな景気不安定要因となっており、同時に不平等を生み出す一因となっている

ということは言えるんだろうなあ、とは思う。さりとて

では、それをなくせば、万事丸く収まるか、といえば、

そうはいかない。なぜなら、銀行の信用創造システムは

はやり必要とする人たちがいて機能している、という面があることも

否定できないからだ。もちろん、そうした人たちには

代替的な手段が提供されることで、問題は解決できる。

しかし、どのような代替的手段であろうと、

それは広い意味での一種の信用創造に他ならない。

今、とりあえず、資金がなくて支払えないから

信用に依存するのである。取引の両当事者のどちらも

一時的に資金が不足していれば、第三者の信用を

仰ぐしかない。それが銀行預金であるか、

譲渡可能な証券であるか、そんなことは、文脈によっては

それほど大きな問題にはならない。

もしも、これを常に、一定の数量を持つ

資金で補おうとすれば、世の中には、常に大量の遊休資金が

存在していなければならない。特に日本など、

1か月の間に世の中で決済のため必要とされる資金の額は

大きく変動する。貨幣とは、ある程度の期間を平均するなら

確かに「成長に合わせて供給量を増やせば」いいのかもしれない。

だが、実務的には、ある程度の期間を平均することには

意味がない。決済のために必要とされる貨幣の量は

同じ国民所得が生み出されている間にでも

日々変化しているのである。

こうしたとき、代替的な決済手段が何もなければ

経済は大きく滞ることになるだろう。「平均」として

供給される貨幣の量は、信用創造がなければ

「最上限」になってしまうからである。(なぜか

当座貸越分だけは増やせるらしいけど。)

結局のところ、

銀行が預金による信用創造を停止させられたところで、

それに代わって、売掛金の証券化や譲渡可能化(流動化)が

進められるだけであろう。こうしたことを

すべて禁止する、というのはどうなんでしょうね。

キリスト教文化の人々にとっては

そもそも信用というもの自体がもしかしたら

うさん臭いもの(異教徒によって広められた邪悪な習慣)に

属するのかもしれないが、

日本では、すでに出挙制度の昔から

金利は、地代とも租税とも区別のつかない形で発展しており

為替もそのころに遡れる。もちろん時代的には

キリスト教社会に比べれば随分と新しいのかもしれないが、

しかし、キリスト教文化に内在する偏見(のようなものがあるとして)からは、

もしかしたら相対的に自由なのかもしれない。

また、Positive Money の、権力に対する無批判な姿勢には

相当、違和感を感じざるを得ない。これまた日本にいるから

そう感じるのかもしれないが、貨幣政策委員会が

政府からも議会からも銀行団体からも独立して

自らの意思で国家の成長のために必要な資金を適切に判断して

それを政府に供給するなどということが

可能だろうか。

また、話の端々にも、いろいろ、少なくとも日本の事情からは

かけ離れた話が多く、困ってしまう。(イギリスなんだから、

あたりまえか。。。)

取引勘定を作り、必要な費用は手数料や小切手帳の発行料(もはや、

手形帳を売ることは銀行にはできない)や口座手数料でカバーする

というのは、一見もっともらしいが

多くの金融機関は、このようなビジネスからは退出するであろう。

著者たちは、預金者は投資口座を開設するときも

普段から取引口座を使い慣れている銀行を選ぶはずだから

銀行がここから簡単に退出することはない、としているが、

これは預金者と銀行、両方を甘く見ている。(イギリスのことは知らんが。)

企業が銀行から資金調達するには、

コミットメントラインや当座貸越は無理で…しかし、取引口座で

当座貸越が行われる、とされる、しかも信用創造なしに…

せいぜい数か月の借り入れをするしかないだろう。

頻繁に所要資金量が変化するような業界では

銀行から借入れた資金を取引口座にずっと置いておくことになる。

これは、家計も同様である。日本では貨幣の予備的需要が

かなり大きいと思う。また、一般に、中小企業では、

1~2か月の売り上げに相当する金額を

現預金で保有している。これは、当座使うあてがなくても

いざという時の備えとして持っていることが当然とされる金額であるが、

これは、普通預金か、いつでも解約できる(拘束される心配のない)

定期預金口座に預金しているのが普通である。

これこそ、ケインズやGLSシャックルが重視した貨幣の予備的需要だと

思うのだが、Positive Money 派にはこうした発想はないようである。

リスクは、投資家が負担するのが当たり前であり、

そしてその負担の仕方というのは、結果が出た時に

損失を受け入れることだけなのである。だが、実際のリスクと預金の関係は

そのような狭いものではない。

いずれにせよ、

予備的動機による貨幣保蔵については、完全に

わずかであれ何であれ、利息収入は断念することになり、

代わりに、銀行に口座手数料を支払い続けなければならなくなる。

銀行が取引口座ビジネスに積極的に向かい合うとすれば、

こうした動機であろう。実際には

取引口座の預金のうちかなりの額は

取引同期のため、というよりは予備的需要のため、

ただただ銀行に利益を与えながら、

全く動くことなく留め置かれることであろう。地方の

中小企業相手の小さな金融機関にとっては、

それなりの収入源である。(大手銀行が見向きをするとは

とても思えないが。)それとも、大昔に戻って

社内にしつけた大型金庫にでも現金を保蔵しておこおうか。

さて、中途半端で申し訳ないが、今日はこの辺にしよう。

続きは、いつになるかわからんが、

もうちょっとPositive money について論じた後

Huber さんによるMMT批判に移りたい。

結局、月1回の更新になってしまった。と、いうか、

それすら怪しくなってしまった。。。

考えてみれば、前回更新してから

随分いろいろなことがあった。

たしか、前回更新したときには

宇沢先生の訃報が入ってきたのだけれど、

それに続いて、土井たか子さん、さらには

坂本義和先生の訃報も入ってきた。

御嶽山が噴火したのも、その前後だったと思う。

ばたばたばたっと、なんだか

いろいろなことが立て続けに起こってしまった。

日銀からは、例年通り、ゴーフルが送られてきた。

総務課のみんなでお茶うけに頂いているが、

同僚のおばちゃんからは「そろそろ飽きてきたわねえ」

とか言われてしまった。いや、まあ、

そりゃそうだが。

まあ、日銀といえば、前回の更新の後、

派手に追加金融緩和策を押し込んでくれた。

おかげで、外為は大幅に円安に動いたが、

さりとて、日本の国内の経済状況には

それほど回復らしい回復の兆しが

見られない気がする。もちろん、

個別的に見れば、株価は急伸しているし、

やや物価上昇の兆しも見え始めている。

もっとも、今朝の新聞報道では

IMFが、日本の物価については

円安による輸入品価格上昇の影響を除くと

0.3%程度の物価上昇率とのレポートを

公表したらしい。この種のレポートの信ぴょう性が

どの程度のものかはともかく、

周りを見渡す限りでは、

物価上昇は、かなりはっきりしている。

しかし、少なくともおいらの周りには

それによって、貯蓄を減らして消費を増やそう、

なんてことを言っている人は皆無だ。

もちろん、貨幣所得が一定の中で

物価が上昇しているのだから、

相対的に、消費支出の占める割合は高くなってはいることだろう。

しかし、数量的にはむしろ引き締められていると思う。

少なくとも、我が家ではそうせざるを得ない。

リーマンショック以降、ずいぶん雇用は回復しているが

いまだに回復し続けている、というのは、

逆に回復のペースが遅すぎる、ということ以外の

何ものでもない。こんなんで本当に日本は

よくなるのだろうか。そろそろ景気なんか回復しなくても

人間が幸せになれるにはどうしたらいいのか、

という方向へと舵を切りなおしたほうがいいのではないか、

という気がするが。

まあ、それはそれとして、

そのあとしばらく落ち着いていたかと思ったら

今度は消費税増税先送りだの総選挙だのと、

いろいろ騒がしい。中国の漁船団が

大挙して小笠原近海へ出没したり、

よくもまあ、

次から次へと立て続けにいろいろと起こるもんだ。

ンなこと書きたいわけではない。

さて、Joseph Huber によるMMT批判を取り扱いたいと

思っているのだが、

しかしその前に、このJoseph Huber 氏のことを少し

説明したい。

Joseph Huber さんはドイツ人。年齢などは

あんまり興味ないので調べてない。多分、男性。

Huber のMMT批判はMMTを「銀行学派」の流れを汲む思想として

と、いうよりむしろ銀行利益の代弁者として

批判する。MMTと、彼自身のよりどころであるNCT(New Currency Theory)とは

「国家貨幣」あるいは同じことだが「主権貨幣」という点で

共通している面があるし、一見すると、理論的にも

数多くの類似点を持っている。問題意識もやや共有しているところがある。

ところがそれにもかかわらず、出てくる結論は正反対である、とする。

MMTは、国債残高は、いくら増えても問題がない、とするが、

NCTは、健全財政を旨とする。MMTは、銀行システムを安定させることを

経済システムの安定のため、必須と考えているが、

NCTは、銀行の部分準備制度こそ、諸悪の根源であり、

銀行から貨幣発行権を奪い返し(この、奪い「返す」という点が

重要)、政府・国家の手に戻し、それを公共の利益と

合致させることが重要と考える。

MMTは、本人たちは主権通貨といい、国家貨幣といっているが

その実は、国家貨幣という銀行救済制度を埋め込んだ

特異な銀行学派であるに過ぎない。それは

同じ国家貨幣とは言ってもヘスース・ウェルタ・デ・ソトが自由銀行主義者であるのと

同じである、とする。ヘスース・ウェルタ・デ・ソトは、知っての通り

オーストリー学派だから、誰も(やや社会主義掛かった)国家貨幣理論の仲間とは

思わないが、MMTは、社会を安定させるための国家主権貨幣といいながら

実際には、通貨(債務)ヒエラルキーの頂点にベースマネーを置いて

それを国家貨幣と称しているだけだ。実際には、当の彼ら自身が認めている通り、

「貨幣」の発行量は銀行によって自由に決められており、

中央銀行は、それに「アコモデート」しているだけにすぎない。ここでは

主権者は銀行であって、国家ではなく、その供給量は

経済の安定のためではなく、銀行の利益のために増減させられており

その結果、経済は常に不安定化する、という。

さて、Huber さんの考えは、このMMT批判に先行して

すでに1990年代には固められており、James Robertson との共著

'Creating New Money' にまとめられている。ちなみに同書は

現在、英New Economic Foundation というNPO団体(出版社)から

出版されている。このNew Economic Foundation というのは、

Huber さんやヴィクトリア・チックをアドバイザーとして活動をしている

NPOであり、Huber の流れを引き継ぐ形でPositive Money 論を

展開している。このPositive Money は、Huber さんのNew Currency Theory

というのと、実質的な違いはないように思う。Positie Money 運動を

進めている人たちは、例えばAndrew Jackson、Ben Dyson、Gram Hodgson

なんて人たちがいるが、彼らの手になる'Positive Money Proposal' とか、

'Full-Resefve Banking (In Plain English)'などに目を通した限りでは

具体的にどこがどう違うのか、今一つよくわからなかった。もしかしたら

Huber さんが、どちらかというとドイツの現実の実務をベースに

話をしているのに対し、Positive Money 派は、イギリスの実務を

ベースにしている、というような、その程度の違いしかないのかも

しれない気がする。(わかりもしないで、あんまり勝手なこと書いちゃあ

怒られちゃうけど。)

さて、今日は、Huber さんのMMT批判そのものよりも

その前段として

Positive Money 派の議論を取り上げたい。

Huber さんの議論は、MMT批判と並べて、まとめて取り上げることにする。

と、言ったものの、

実は、これが簡単ではないのである。

なんたって、あっちは、いくらPlain English といったって、

イギリスで生活している人たちの手によって

イギリス人向けに書かれたものである。

こちらは、イギリスの銀行実務のことなんか、全然知らない。

せいぜい、英文会計の勉強をしているときにたまたま読んだ

イギリスの参考書や、イギリス人が書いたビジネス指南書(ハウツー本だな)など

で、へえ、アメリカともちょっと違うんだ、ぐらいの

知識しかない。(知ってるかい?イギリスではBSは固定資本、固定負債を

上に、流動資産・流動負債を下に書くんだぜ。エッヘン。)まあ、

金融論の教科書を読めば

イギリスやアメリカの金融システムの歴史については

大概一章割かれており、型通りの説明があるわけだが

(両国とも、独特の個性的な展開をしており、

どれが「典型的な金融システム」などといえるようなものではない)

いざ、実務的に何がどう違うのか、ということになると

さっぱり見当つかないのである。

正直、読んでいて、「これマジかよ」と思うこともある。

一番驚いたのは、イギリスでは学生が日常用のチェック口座を開くと、

自動的に(か、どうかは書いていなかったけれど、そのぐらいあたりまえみたいな書き方で)

当座貸越サービスがついてくるんだそうだ!なんとまあ、夢のような!

まあ、この辺は、銀行業務の違いというより、

やっぱり、イギリスあたりだと、まだまだ大学に行く人なんて

限られていて、ハイ・ソサエティーのご子息ご令嬢しか、いかないのかなあ、なんて

思ってしまう。それなら、まあ、あたりまえのように当座貸越サービスが

ついていても不思議はないのかもしれないが。。。。

でも、それでもやっぱりちょっと信じられないなあ。。。

いや、話がそれてしまった。そんなわけで、

イギリス人がイギリスの銀行について書いたものを

イギリスのことを全く知らない日本人が、日本での経験をベースに

紹介・批判しようというのだから、

話がかみ合わないこと、これはもう、どうしようもない。

ただ、それでも、と思うのは…自分で書いてりゃ、世話ないが…

Huber さんやPositive Money 派が軽視しているある問題に対する

生きた事例、反証が日本にあったりする。例えば

手形の問題であるが、HuberさんやPositive Money派の人たちは

銀行の信用創造能力を奪いさえすれば、

それで決済手段が過剰に供給されることはない、と信じており、

それを前提に、全理論を組み立てているが

(つまり、自分の発行した負債に、流通力を与えられるのは

銀行だけだ、という前提)、それに対する現実の反例が

日本にあるわけだ。この一事をとっても、Positie Money や

New Currency Theory を日本で説くのは難しいなあ、

と、おいらなんか簡単に決めつけてしまうのであるが、

そんなことよりも、要するに、

もしもNCTやPositive Money 論の主張するような

100%準備貨幣制度が採用されれば、

銀行に替わる信用創造の源泉が出てくるだけなのである。

Huber さんたちは、そんなことは、理論的にはともかく

現実にはあり得ない、と

反論するかもしれないが、現実に、日本では

民間企業の発行する手形が決済手段として

流通してしまっている。こうした事実を前提にすると

Huber さんたちの議論は、今一つ説得力がないように思えてしまうわけだ。。。

と、まあ、紹介する前にいきなり

「説得力がない」なんて結論めいたことを書いては公平とは言えないが、

なんせ、イギリスやドイツのことを全然知らない日本人が

自分の体験だけをベースに書いているわけだから、

まあ、こういうことになってしまうのもしょうがない。

だから、これを読む人(そんな奇特な人が本当にいるのかねえ)は

その辺十分に留意して、決して公平な紹介になっていない、

という点はくれぐれも注意してください。

さてさて、

Positive Money 論の源泉はFrederick Soddyの1920年代の論文に

遡るという。(次回ぐらいに説明したいが

この辺はHuber さんのNCTとはだいぶ違う。)これは1930年代には

Irving Fisher やHenry Simons へと引き継がれ、

そして、戦後にはフリードマン(1960)、トービン(1987)、

John Kay (2009)、Laurence Kotlkoff (2010)といった人々の

流れに掉さすものだ、という。氏名と年号だけ書いて悪いが

ビブリオグラフィとかつけるつもりはないから、

まあ、興味ある人は、頑張ってご自分で調べてくれい。

もちろん、こうした流れに掉さしている、とはいっても

全く同じというわけではない。

ここでは、かられが目指す改革後の銀行制度に焦点をあてて

紹介しよう。

まず、現在の一般的な要求払い預金口座であるが、

これは事実上、銀行の預金ではなくなる。

銀行は、ただ預金者から現金を預かり、

それを中央銀行に送るだけの、一種の代行業となる。

預金口座は各銀行ごとに開設される(「取引口座」と

呼ぶ)が

預金は銀行のBSには載らず、直接

中央銀行の負債となる。要するに、銀行は

預金者の指示を受け、中央銀行にその指示を伝達するだけとなり、

その預金をもとに信用創造をすることはできなくなる。

銀行は、この口座の残高を増やすことで貸付をしたり

自分の資金をここに振り込むことはできなくなる。

ところが、…ここがまた、どうにも理解できないところなのだが、

…この口座で、当座貸越は、可能なのだそうである。。。。。

ちょっとこのあたり、理解不能なのだが、

まあ、いずれにせよ、この「取引口座」は

預金者が小切手を発行したり、振込や、自由な時に

払戻しを受けるための口座であるが、

各銀行は、預金者と中央銀行の間の仲介をするだけである。

したがって、当然、銀行がこの口座の預金者に金利を支払うことはなく、

預金者は、小切手帳を買ったり、口座手数料を支払うなどによって

銀行の費用を補てんすることになる。

銀行は中央銀行の業務を代行するだけで

預金者から預金を負債として受け入れるわけではない。

したがって、たとえ何らかの理由で銀行の経営が不安定になり、

ついには倒産したとしても、こうした取引口座の資金は

完全に安全を保障される。取引銀行が倒産した場合、

預金者は速やかに業務を引き継ぐ銀行(あるいは

預金者が指定した銀行)に口座を移す。こうすることで

民間銀行が倒産することによって

決済ができなくなったり、連鎖倒産が発生したりすることは

防ぐことができる。また、預金は完全に保護されるので

取り付け騒ぎが発生することもない。(もっとも

倒産した後に決済業務が次の銀行に引き継がれるまでの間

若干の混乱はあるだろうから、いくら電子マネーが発達しても

多少の騒ぎは起こるだろう、と思う。)

さて、続いて現在の貯蓄性預金(定期預金)口座であるが、

これはがらりと趣向を変えたものになる。

まず、貯蓄性預金は「投資口座」と名称を変える。

銀行は預金者から預金を預かり、

これをそのまま、中央銀行の投資預金口座へプールし、

そこから投資へと運用する。お分かりいただけると思うが、

現在のシステムでは、銀行の中央銀行預金(日銀当座預金とか)

と顧客の預金は、全く別の資産であり負債である。

両者は全く別の理由により増減する。

しかし、この投資預金口座では投資される資金はかなり連動する。

銀行は、この中央銀行口座にプールされた資金を投資に

運用することはできるが、自分自身が負債を発行することで

貸し出しをしたり、自分自身の費用を自分自身の負債で

支払うことはできなくなる。

預金者は、金利とリスクの異なる口座を何種類か提供され、

そこから、自分の判断で口座を選択することになる。

そして、必ず満期を指定するか、

あるいは解約までに必要な日数を指定する。(つまり、

解約をするには、その何日か前に銀行に通知しなければならないが

その日数をあらかじめ取り決められており、短縮できない。それも、

どうやら2~3日ではなく、1か月単位ぐらいで考えられているようだ。)

この預金は、解約や転売はできなこととされる。

もちろん、あらかじめ短めに満期を決めておき、その資金が

必要になるまでロールオーバーし続けるのも自由である。

銀行は、投資講座の満期日の情報は十分知っているし

解約もされる心配がない。あるいは少なくとも

何日か前には必ず通知される。それまでロールオーバーを繰り返していた

預金が、ある時突然解約されることもあるだろうが、

そうしたことが起こる件数は、経験的に平均でどのぐらい、とあらかじめ

見当がつくので、資金繰りは、現在のやり方よりずっと確実なものになる。

そしてこの預金には保証はなく、保険もかけられない。

(ヘッジできない、ということか?)預金者は

満期まで、銀行が好調に営業続けられる限り

満期には金利と元本を受け取ることができるが

銀行の投資回収の不調が続き、

銀行自身の資産が怪しくなれば、

それぞれのリスクレートに応じて元本を減らされることになる。

そして、銀行の資産がいよいよ少なくなり、

その銀行が倒産するときには、――中央銀行も政府も、

一切救いの手を差し伸べることはしない。預金者の預金は

保護されることはなく、預金者は、その他債権者と同じ立場で

倒産した銀行の残存資産の中から、リスクレートや残高に応じて

債権を回収することになる(ほかの債権者より劣後も優先もされない)。

銀行制度がこのように改革されることによって

銀行は信用創造ができなくなる。

取引預金口座に預金された貨幣は、そのまま中央銀行の負債となり、

現在のような意味で銀行の預金にはならない。

銀行の普通預金通帳は、銀行の債務を記すものではなくて

単に、中央銀行に預金された金額のうち

その銀行が担当者として代理業務を行う資金が記されているに

過ぎないことになる。投資口座に投資された資金は

そのまま投資信託される。

ではいったいどのようにして貨幣供給が行われるのだろうか。

貨幣供給量を決定するのは中央銀行とされる。

この中央銀行は、議会や行政から、あるいは銀行の利害関係者からは

独立した存在である「貨幣政策委員会」を意思決定機関として

有する。そしてこの貨幣政策委員会が、議会や政治の意向からは

独立して、経済情勢だけを勘案して、

必要な貨幣流通残高を判断し

そして新規貨幣発行高を決定する。

貨幣政策委員会によって、新規貨幣発行高が決定されると

中央銀行は、その金額を中央銀行に開設された

政府預金口座に振り込むことになる。これは信用創造によって

行われる。文字通り、数字が増えるのである。

…あんまり触れたくないのだが、この時、政府預金口座の残高

(中央銀行にとっては負債)が増えるとき、

反対勘定は、「ないblank」のだそうである。。。。。

反対勘定が、「ない」。。

これは、何を意味しているんだろうか。。。。

「意味」といったって、何も重大な意味のことを言っているわけじゃない。

要するに、いったい、何をどうするのよ?それがわからん。

意味不明であり、とてもではないが技術的な些末な問題といって片づけるわけには

いかないが、さりとて、ここで考えていてもしょうがないので

見なかったことにして、先へ進もう。。。。

(先に言及した当座貸越の件もしかり、

実は、この人たち、もしかしたら会計のことが

よくわかってないんじゃないのかなあ。。。。)

いずれにせよ、こうして、銀行のような特定利益集団の利害からも

政治家のポピュリズムからも、官僚の役所の権益からも

独立して貨幣流通残高の増加幅が決定されることになる。

さて、政府は、中央銀行勘定(中央銀行に開設された

政府預金口座)の資金を使って、

公務員に給料を払い、設備投資を行い、その他必要資源を買う。

もちろん、政府の予算はこうした新規発行貨幣によってのみ

まかなわれているわけではない。標準となる(というのかなんというのか

よくわからないが)租税が、法律によって定められており、

基本的にはこれで賄われるわけだけれど、

国内経済の成長によって必要とされる貨幣の増加額に応じて

新規に発行された貨幣が、この予算に追加されるわけだ。

(だから、成長の見込みがないときには、政府預金口座から

中央銀行によって引き落としされて貨幣流通残高が減少することになる、

、、、のか??そんなことは書いてなかったけど、そういうことだよね。)

いずれにせよ、政府あるいは議会が、国民のため、

この、新規に信用創造によって増加した貨幣の利用方法を決定する。

民間銀行が私的利益追求によって貨幣を増やすのと違って、

新たに発行された貨幣は、まず国民のために利用されるんだそうだ。

しかし、ポピュリズムや役所の権益追求の弊害を

免れることはできないが、それは致し方ない。ここで問題とされているのは

まずは、貨幣の増減が民間銀行の利害によって決定されることを防ぐ、

ということであって、増やされた貨幣が何に使われるかは、

一義的な問題とは考えられていない。

それと、、、、

成長率に応じて、貨幣供給量を増やす、

と、いうと、なんだか、俗流三文エコノミストの言っていることそのまんまだが、

ここには、銀行の信用創造能力さえ奪ってしまえば、

もはや景気変動は起こることがなく、

したがってそれに対処するため、政府が国債を発行して財政赤字をしてでも

需要を喚起し、あるいは中央銀行が貨幣供給量を増やす必要など

全くあり得ないのだ、という発想がある。

あくまでも悪いのは銀行であり、銀行という悪党が己の利益のため、

本来は天下国家に属するはずのシニョリッジを私物化して

乱用していることこそが、諸悪の根源であり

この世のすべての経済的矛盾の源泉、というわけだ。

パンフレットには、いかにして、このような銀行体制へと

移行するか、方法論的なことまで書かれており、

まあ、なかなか、頑張っているなあー、という気には

させられるものの、、、

率直に言わせてもらうと、

おいらは、この改革は、少なくとも日本には全く適用できない、と思う。

まあ、確かに、銀行の信用創造が、世界的に

大きな景気不安定要因となっており、同時に不平等を生み出す一因となっている

ということは言えるんだろうなあ、とは思う。さりとて

では、それをなくせば、万事丸く収まるか、といえば、

そうはいかない。なぜなら、銀行の信用創造システムは

はやり必要とする人たちがいて機能している、という面があることも

否定できないからだ。もちろん、そうした人たちには

代替的な手段が提供されることで、問題は解決できる。

しかし、どのような代替的手段であろうと、

それは広い意味での一種の信用創造に他ならない。

今、とりあえず、資金がなくて支払えないから

信用に依存するのである。取引の両当事者のどちらも

一時的に資金が不足していれば、第三者の信用を

仰ぐしかない。それが銀行預金であるか、

譲渡可能な証券であるか、そんなことは、文脈によっては

それほど大きな問題にはならない。

もしも、これを常に、一定の数量を持つ

資金で補おうとすれば、世の中には、常に大量の遊休資金が

存在していなければならない。特に日本など、

1か月の間に世の中で決済のため必要とされる資金の額は

大きく変動する。貨幣とは、ある程度の期間を平均するなら

確かに「成長に合わせて供給量を増やせば」いいのかもしれない。

だが、実務的には、ある程度の期間を平均することには

意味がない。決済のために必要とされる貨幣の量は

同じ国民所得が生み出されている間にでも

日々変化しているのである。

こうしたとき、代替的な決済手段が何もなければ

経済は大きく滞ることになるだろう。「平均」として

供給される貨幣の量は、信用創造がなければ

「最上限」になってしまうからである。(なぜか

当座貸越分だけは増やせるらしいけど。)

結局のところ、

銀行が預金による信用創造を停止させられたところで、

それに代わって、売掛金の証券化や譲渡可能化(流動化)が

進められるだけであろう。こうしたことを

すべて禁止する、というのはどうなんでしょうね。

キリスト教文化の人々にとっては

そもそも信用というもの自体がもしかしたら

うさん臭いもの(異教徒によって広められた邪悪な習慣)に

属するのかもしれないが、

日本では、すでに出挙制度の昔から

金利は、地代とも租税とも区別のつかない形で発展しており

為替もそのころに遡れる。もちろん時代的には

キリスト教社会に比べれば随分と新しいのかもしれないが、

しかし、キリスト教文化に内在する偏見(のようなものがあるとして)からは、

もしかしたら相対的に自由なのかもしれない。

また、Positive Money の、権力に対する無批判な姿勢には

相当、違和感を感じざるを得ない。これまた日本にいるから

そう感じるのかもしれないが、貨幣政策委員会が

政府からも議会からも銀行団体からも独立して

自らの意思で国家の成長のために必要な資金を適切に判断して

それを政府に供給するなどということが

可能だろうか。

また、話の端々にも、いろいろ、少なくとも日本の事情からは

かけ離れた話が多く、困ってしまう。(イギリスなんだから、

あたりまえか。。。)

取引勘定を作り、必要な費用は手数料や小切手帳の発行料(もはや、

手形帳を売ることは銀行にはできない)や口座手数料でカバーする

というのは、一見もっともらしいが

多くの金融機関は、このようなビジネスからは退出するであろう。

著者たちは、預金者は投資口座を開設するときも

普段から取引口座を使い慣れている銀行を選ぶはずだから

銀行がここから簡単に退出することはない、としているが、

これは預金者と銀行、両方を甘く見ている。(イギリスのことは知らんが。)

企業が銀行から資金調達するには、

コミットメントラインや当座貸越は無理で…しかし、取引口座で

当座貸越が行われる、とされる、しかも信用創造なしに…

せいぜい数か月の借り入れをするしかないだろう。

頻繁に所要資金量が変化するような業界では

銀行から借入れた資金を取引口座にずっと置いておくことになる。

これは、家計も同様である。日本では貨幣の予備的需要が

かなり大きいと思う。また、一般に、中小企業では、

1~2か月の売り上げに相当する金額を

現預金で保有している。これは、当座使うあてがなくても

いざという時の備えとして持っていることが当然とされる金額であるが、

これは、普通預金か、いつでも解約できる(拘束される心配のない)

定期預金口座に預金しているのが普通である。

これこそ、ケインズやGLSシャックルが重視した貨幣の予備的需要だと

思うのだが、Positive Money 派にはこうした発想はないようである。

リスクは、投資家が負担するのが当たり前であり、

そしてその負担の仕方というのは、結果が出た時に

損失を受け入れることだけなのである。だが、実際のリスクと預金の関係は

そのような狭いものではない。

いずれにせよ、

予備的動機による貨幣保蔵については、完全に

わずかであれ何であれ、利息収入は断念することになり、

代わりに、銀行に口座手数料を支払い続けなければならなくなる。

銀行が取引口座ビジネスに積極的に向かい合うとすれば、

こうした動機であろう。実際には

取引口座の預金のうちかなりの額は

取引同期のため、というよりは予備的需要のため、

ただただ銀行に利益を与えながら、

全く動くことなく留め置かれることであろう。地方の

中小企業相手の小さな金融機関にとっては、

それなりの収入源である。(大手銀行が見向きをするとは

とても思えないが。)それとも、大昔に戻って

社内にしつけた大型金庫にでも現金を保蔵しておこおうか。

さて、中途半端で申し訳ないが、今日はこの辺にしよう。

続きは、いつになるかわからんが、

もうちょっとPositive money について論じた後

Huber さんによるMMT批判に移りたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます