やっとこさ、終わりまで。

まあ、おかしなところが多々あるが

これから見直しを開始。(笑

なお、ワード原稿からブログへコピーするに際し、

文字化けというのか、おかしく変換されてしまう個所もあるようで

そういうところまでチェックしてません。(気が付いたところでいえば

今回、唯一の数式である(15)は、コピーした時点では、

なぜか(1)となっていた。これは、たまたま気が付いたので直したけれど。。。。

((15)の数式が表示されていないが、これは

ワードで数式を書いているときに数式エディタを使ったため。

まあ、しゃあない。)また、

広範では表(グラフ)への参照がしきりと求められているが

これは、前にリンクをつけたところから原論文を参照して

ご確認お願いします。

話は変わるが、次回から「欧米の国家貨幣論の潮流」という

タイトルはやめて、MMTとSFCA(ストック・フロー・コンシステント・アプローチ)

専門のブログタイトルに替えようと思う。と、いうのは、

まあ、少ししか調べてないんだけれど、

結局、欧米の国家貨幣論って、

ユートピア・マネー=タックス・フリー・マネーとか、

あんまり、ろくなものないような気がしてきたんで。。。

MMTを除くと、興味をそそられたのは、結局NCT= Positive Money

とか、ヘスース・ヴェルタ・デ・ソト・バジェスティルとかだけで、

まあ、最初に見た時は、「おお、欧米にはこんないろいろ

面白い発想があるのか」と、軽薄に飛びついたんだけれど、

(欧米か、で思い出したけれど、

どっちがタカでどっちがトシだか、何回見ても

名前を覚えられない。。。。。)

結局、それ以外に興味を引くものが見つからなかったし、

で、そのNCT=Positive Moneyも、結局、あんまり

面白くなかったし(でも、ちょっと面白いところもあったので

今後、折に触れて追記していきたいとは思うけれど)

へスース・バジェスティルとかって、まあ、

やっぱり、ダメなんだよね。こちらは、紹介するなら、おいらじゃなくて

もっとふさわしい人がいるはずだ。NCTの場合は、

実務的に、ダメなんじゃないの?という話だったが

オーストリー学派は、やっぱり、それとは違う次元で

なんちゅうか、古典以外はやっぱり、だめだわ。

ミーゼスすら、読んでいて、イラッと来るからね。。。

(ミーゼスはA.グラジアニに影響を与えたりしている。)

だめだなあ、50を目前にして、木鶏どころか、

何にもなれん。。。それに比べると、

その、ミーゼスをしきりと出版しているリバティー・ブックスだけれど

リカードのペーパー版なんか、ズラッファ(実際は、ドッブ)の諸言なんかも

全部ちゃんと採録しているからね。まあ、どういう事情だったのかは

知らないけれど、余裕がある、というのか、懐が深い、というのか。

それに比べると、自分は。。。。。

と、そういうわけで、次回からは、MMTと

ストック・フロー・アプローチのブログに宗旨替えします。

まあ、そんなこんなで、今回はスコット・フルワイラーの続き。

P26:2 本節を結論づけるとすると、合衆国のような現代貨幣体制の下では、財政赤字によってクラウディング・アウトが発生しないばかりか、非政府部門にとっての金融資産を作り出すこととなり、そして国債発行のオペレーション上の目的は金利を支えることであり、租税債務を支払うことができるのは準備預金だけであるというような前提の下で、Fedの目標金利によって、他の短期金利にアンカーがつけられるのである。この体制のこうした性格の結果として、国家債務の金利が何を反映しているのか、といえば、現在の(そして長期・固定金利の定期性預金が発行される場合には、期待)金利の、Fedによって設定される「アンカー」なのである。貸付基金パラダイムで想定されているような現在のあるいは期待される将来の債務残高や財政赤字の規模などではない。この国家債務に対する金利の貨幣的性格は、次のことを考えれば疑問の余地なく明白となる。すなわち、連邦政府は定期性預金として債務を発行する必要はなく、(目標金利が正値であるとして)単にFedの目標金利と同じ金利収入を稼ぎ出す利付きの準備預金を発行すればよいのである。自縛的制約、例えば法律によってオペレーションに課せられた方法論上の制限や、政治的意図の欠如などによって、この種の簡単な方法が実行されることは無いかもしれないが、こうした事情のために国家債務に支払われる金利の貨幣的性格が変わるわけではない。短期証券を発行するか長期債券(例えば、民間部門がFedに定期性預金を開設するなど)にするのかの選択は、単に、この一番一般的、というか、(目標金利がゼロの場合)「自然な」ケースの、より複雑なバージョンにすぎない。

P26 現代貨幣体制における持続可能マクロ経済政策

P26:3 正統派のGBCも、現代貨幣分析も、連邦政府には貨幣を生み出す能力があること、したがって自分の債務を常に決済できることを認めている。自分自身の貨幣による債務をデフォルトするのは、避けることが可能な、[政治的]選択の問題であり、非貨幣主体のデフォルトとは違うのである。先にも述べたが、正統派によって定義された財政的持続可能性とは、彼ら自身はしばしば、主権政府が「請求に応じられる」だろうか、と懸念しているにもかかわらず、債務償還ができるか否かのことではない。IGBCに根差した正統派の財政的持続可能性とは、債務と金利が結びついて、利払いを際限なく増大させて、それが最終的にインフレーションや、あるいはインフレを避けるための債務デフォルトという結果になるか否か、ということである。この分析は、それ自体「マネタイゼーション」というGBCの立場(財政赤字に関して想定されている「非伝統的効果」も含めて)に根差しているものであるが、これらは両方とも現代貨幣体制には適用不可能なのである。前の節で示した通り、財政赤字の「マネタイゼーション」対「ファイナンス」という二分法は誤った対立軸であり、国家債務に対する金利というものは貨幣現象なのである。財政的持続可能性に関する正統派の分析は土台からひびが入っているのであり、現代貨幣体制に即した持続可能マクロ経済政策の代替的な理解が必要なのだ。それが本節の主題である。

P27:1 図4は1790-2004年の間の合衆国の国債対GDP比率を示したものである。現在の水準はちょうど40%を切ったところである。中には実際の比率ははるかに高い、なんとなればここでは社会保障やメディケア・トラスト・ファンドが考慮されていないから、と論じる人もいるが、しかしこれらのトラスト・ファンドの金利は政府内部の資金移転にすぎず、したがって、IGBCで定義されている持続可能性概念とは関係がない。したがってこの種のファンドを除いた国家債務――図4に示されている――が、今の場合は適切なのである(注4を参照のこと)。図4で明らかなとおり、この比率は一定ではなく、気ままに動いているように見える。IGBCでは、方程式(13)や(14)でどこかの値に収束することを持続可能性の基準としていたにもかかわらず、この比率の動きからは、将来、どの特定の点にでも収束し得ることが示唆されている。Blanchard et al.(1990)はこの点を理解しており、そして簡単に「債務の対[GDP]比が最終的に最初の水準に回復するという条件は、確かにさほど説得力があるものではない。国債を対[GDP]比で40%に安定させる、という目標は20%に安定させるという目標と比べて、はっきり持続不可能な財政政策であると特徴づけられるわけではない」(P.14)と認めている。

P27:2 実際、GDPに対する金利支払の比率が際限なく増加する、というのが持続不可能財政政策のキーとなる性質であったわけだから、Blanchard et al.(前出)では、持続可能性の条件とは「国債の対[GDP]比率は、当初の値でなくてもどんな値でも収束さえすれば保たれるであろう。この値が最終的に(r-Θ)[実質金利マイナス実質GDPの成長率]と等しいか、それを超えたところで成長が止まるまで永久に成長し続けたとしても、保たれうる。」(P14)もちろん、これは少なくともドーマーDomar (1944)以来、よく知られた基本条件であり、彼によるなら「国債負担の問題とは」金利と比較した「国民所得増大の問題なのである」(P817)。ドーマーの論文同様、Blanchard et al.(1990) は、「もし(r-Θ)が負値なら、もはや政府は持続可能性を達成するために、基礎的財政余剰を必要としない。…政府は長期的にどのような規模の基礎的収支赤字でもやっていけるであろう。これは最終的には正の、しかし定常的な債務水準、[g-t]/(r-Θ)へ行き着くであろう」(P15)と認める。表2ではこの点を説明するため、実質金利rを実質GDP成長率Θより1%低くしている。つまり表2では実質利子率はそれぞれ2%と1%、そしてそれぞれに対応する実質GDP成長率は3%と2%である。Gokhale and Smetters (2003 a)では、実質利子率を3.6%にしていた。表2では、他のマクロ経済変数については以前に示した表1と同じ初期値を使っている。ここで表1と違うのは、実質利子率が低くなっている、という点だけである。Blanchard et al(1990) およびDomar(1944) の両者で予言されたとおり、表2ではどちらの実質GDP成長率をとっても、永久に基礎的財政赤字はGDPの0.47%に等しくなり、財政的不均衡はゼロのままである。金利はそれぞれGDPの0.93%および0.47%を長期的に維持し、財政赤字はそれぞれ1.4%および0.94%となっている。

P27:3 また、Blanchard et al.(前出)は、こうも記している。「一般的に認められていることであるが、この実質金利が実質GDP成長率を上回る[上回らない]という条件は、常にとはいかなくても、中長期的には維持されるであろう」(P15)。44兆ドルの「財政不均衡」を計算する中で、Gokhale and Smetters (2003 a)は同様にして、長期的に実質GDPが2%で成長すると想定しているが、同時に「実質割引率を年3.6%とする。これは過去数年にわたる30年物国債のイールドの平均値に合わせたものである」(P23)としている。これらの点はいずれも経験的には相当疑問がある。後の方から言うと、図5が示す通り、過去25年間、残存債務の平均満期は70ヵ月を超えたことがなく、過去25年間、残存債務の平均満期は70ヵ月を超えたことがなく、2005年末では53ヵ月となっている。同じく、新規発行国債の平均満期は、同じ期間中、90ヵ月を超えたことは無く、現在では36か月である。したがって30年物の国債を国債平均金利の代理として用いるのは、たとえ意図的に国債金利をできるだけ高く見せようとしたわけではない(それとも、わざとか?)としても(通常、長期債は期間プレミアムのため、短期より金利が高くなる)、不適切である。

P28:1 国債平均金利の代理として3か月及び10年物の国債の標準価格を使うほうが、明らかにより合理的な方法である。というのは、新規発行国債あるいは残存国債の平均満期はほとんど常にこの二つの間に納まっているのであるから。図6は1953年第2四半期から2006年第1四半期の3ヵ月物国債の、事後的な、実質金利の推移である。グラフは四半期ごとの移動平均値であり、インフレ修正にはPCEデフレターを使った。(思い出してほしいがIGBCの枠組みで考慮されていたのは事後的な実質値であった。)図中に示されている破線はGokhale and Smetters(2003 a)の想定していた実質3.6%である。現代貨幣体制の性質と一致して、図6のプロットはFedの政策の変遷の後を追う形になっている。すなわち97年以前の時期並みの低金利への回帰。図7は、10年物国債の事後的実質金利をプロットしたもので、ここでもインフレ値はPCEデフレターで測定し、2006年以降は2%とした。(念のため、一言。インフレ率を高く想定すれば、調整後の事後的実質金利は図中では低く示されることになる。)10年物事後的実質金利もまたFedの政策の変遷、1979年第4四半期の高金利、2001年1月の低金利を追っている。Fedの政策シフトの影響を見るには、さらに表3に各サブ・ピリオドの平均金利を示したので、それを見てほしい。この数値は、図6及び図7にグレーの水平線で書き込まれている。すべてのサブ・ピリオドの中で、唯一、1979年第4四半期から2000年第4四半期の期間の10年物事後的実質平均金利のみが、3.6%を上回っている一方で、全期間の平均に関しては3ヵ月物も10年物も3.6%を下回っている。要するに、事後的な実質国債金利のデータからわかるのは、Fedの政策スタンスの影響力の大きさであって、財政赤字の規模や、その他貸付金説で想定されている諸力の影響力ではない。

P28:2 Blanchard et al.(1990)の宣言とは裏腹に、表3からは事後的な実質金利が1953年第2四半期から2006年第1四半期の全期間にわたり平均実質GDPの成長率よりも3%前後低かったことがわかる。唯一の例外が1979年第4四半期から2000年第4四半期までのサブ・ピリオドであり、この時期、Fedは平均的に高金利政策を追求していた。Gokhale and Smetters(2003 a)は、こう示唆する――すなわちIGBCとは、無限期間で計算しているが、よく知られている通り、こうした無限期間の計算は、もし、実質GDPの成長率のほうが実質利子率より大きいと意味のないものになってしまうのである。このもっとも単純な例は、牡蠣の等式(15)((12)式と同じものだが、n=∞ と明確に記しておく)にて示される。ここでは一定の基礎的収支赤字を長期的にGDPのある一定パーセントと想定している。

(15) 財政不均衡=

特に、もし r<Θ であれば、基礎的収支赤字を大きくしてゆくと、財政不均衡は改善してしまい、基礎的収支黒字だと悪化する。こうした欠点が、もちろん、現代貨幣体制の財政赤字および金利に対して、この方法を採用しているという圧倒的な矛盾に重なる。

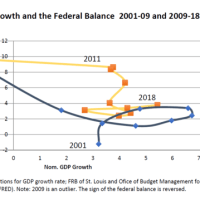

P28:3 「金利とGDP成長率」との比較に着目するストレートな方法は、両者を「デフレーと」しようとするよりは、両者の名目値で考えることであろう。それこそが「財政持続性」問題の事実上のエッセンであるのだから。図8は、1953年第2四半期から2006年第1四半期の間の3ヵ月物および10年物のTレートから名目GDP成長率を差し引きした値である。四半期の変動を均すため、2か月ごとに移動平均値を表示している。おそらく図6や図7より、図8のほうがドラマチックにTレートの貨幣的性格を表している。第1にFedが1979年第4四半期から2000年第4四半期に高金利政策へシフトしたことは明らかである。このサブ・ピリオドの平均金利は、図中では太い水平線で示されており、数値は表4に示されている。ここでも1979年第4四半期から2000年第4四半期のサブ・ピリオドの期間のみ、名目金利が名目GDPの成長率を上回っている。第2に、2か月間の移動平均をとりスムーズにしたことで、長期のTレートが短期のTレートとどれほど連動しているかが、はっきり示される。これはいずれもFedの目標にきつくアンカーされているということである。驚くにはあたらないが、国家債務に対する金利支払のGDPに対する比率のパターンを図9に示したが、ここからも図8に示されていた金利対名目GDP成長率と同じパターンがうかがえる。2002ねんから連邦政府赤字がGDP比で3~4%の範囲へ回復しているが[※図9では、1.5%以下へ下がっている]これは、対GDP比でみた金利支払上昇の結果ではない。この時期には、GDP比でミルと利率は下がっているのである。

P29:1 正統派による財政の持続可能性論のカギとなる要素は、「長期的」完全雇用の想定である。リセッション期には財政赤字が利益になる、とほぼ常にみなされている一方で、長期的ないし継続的(基礎的収支)赤字はほぼ例外なく本稿の前の節で述べた理由により否定的にみなされている。継続的(基礎的収支)赤字は、国民経済がすでに潜在生産力を実現しているという仮定の下で国民貯蓄を減少させるものと想定されている。したがって財政赤字は利子率を上昇させ、そして最終的には国民経済を持続不可能経路へ載せ、究極的には不況またはハイパーインフレーションあるいはその両方へと至らしめる。ただし、そこに込められたメッセージは、単に、継続的財政赤字は経済的災禍を結果する、ということだけではない。正統派の完全雇用という想定が意味しているのは、そもそも継続的財政赤字は必要ない、ということだ。この立場に立つならいかなる問題に対してであれ、解決策として財政赤字が提案されるときには、その内容とは関係なく、それは誤りであり、問題の本質も理解できていない、という結論になる。

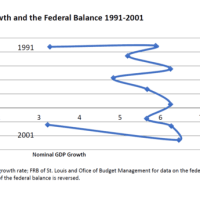

P29:2 ここでは完璧で洗練された代替案を示す場ではないが、少なくとも正統派の分析のこの「長期」安定仮説にもついては2点指摘できる。第一に、もちろんケインズは、たとえ名目物価や賃金が弾力的であったとしても経済が「長期的」に自己安定的だという考え方は拒絶した。全員ではないかもしれないが、大部分のポスト・ケインズ派も同様にこう論じる。不十分な総需要あるいは(同じことだが)集計的純貯蓄に対する行き過ぎた願望(例えば日本にみられた)のため、現代資本制経済では継続的に、あるいは少なくとも頻繁に、問題が発生するのであり、そして、それゆえ、継続的に連邦財政赤字が、「ギャップ」を埋めるために必要とされることになり得るのである。こうしたエコノミストたちによってしばしばラーナータイプの機能的財政アプローチが説明されている。それによるなら政府赤字の潜在的経済安定効果――財政赤字が正統派の「健全財政」原則に沿うものか否かというのとは反対に――こそが、財政赤字が出されるべきか否かを決するのである(例えば、Aresutis and Sawyer, 2003; Mosler, 1997-8; Nell and Forstater, 2003; Wray, 1998)。第二に、ミンスキーもケインズ同様、政府赤字については完全雇用を維持するためにはしばしば必要になる、と主張していることが知られてはいたが、それは単に、経済の金融面を支えるために重要なのだ、とみなされていた。近年になって、ミンスキーの分析は拡張された――とりわけ、レヴィ・インスティテュートの研究者たちによって――。そのなかで、国民所得会計や資金循環等式を通じて、政府赤字が必然的に非政府部門の貯蓄と等しくなる、ということを示されたが、その意味するところは、政府赤字が継続することが、非政府部門のより脆弱なバランスシート構造を存立可能ならしむるために必要なのだ、といことなのである(例えば、Godley, 1999; Wray, 2006b)。図10が示す通り、政府と国内非政府部門純貯蓄は互いのミラーイメージに近いものだ(図10の非政府部門からは、海外部門の純貯蓄が除かれているので、両者は完全なミラーイメージにはなっていない)。言い換えると、国内非政府部門が継続的に正の財務状態(つまり正の純貯蓄)であれば、政府部門が継続的に財政不足(つまり負の純貯蓄)であろうということだ。

P29:3 もし継続的な在世赤字あるいは、少なくとも頻繁な財政赤字がマクロ経済安定化のために(およびほかの目的にとっても同様に)合理的な――不可避ではないとしても—―政策ツールだという議論が真剣に受け止められるのであれば、国家債務が支払われる金利の貨幣的性格によって、このツールを用いる方法が一つ得られる。例えば表5では下層経済の基礎的収支赤字と金利の組み合わせを示している。この経済は平均して年率名目6%で成長している(表4で示した通り、合衆国は1953年第2四半期から2006年第1四半期までの間、平均して6.75%であった)。そして債務-GDP比率は50%からスタートする。対GDP比のパーセンテージで利払を示すとして、30年間と70年間の二つの期間について、基礎的収支赤字を対GDP比2%、4%、6%のケースについて計算した。同時に利子率はGdPの成長率を下回ると想定されている。また、収束してゆく年次と、収束してゆく金利支払額の対GDP比(GDPは一定と仮定)も示している(したがって表5のシナリオはすべて、IGBCアプローチによれば理論的には「持続可能」ということになる)。最後に、Arestis and Sawyer(2003)が記す通り、金利支払は所得税に従う。したがって、実際の正味支払利息は名目利子率より低くなる。表5では支払利息には20%課税されるとしているが、これは大多数の国債保有者が高課税層であることを考えれば保守的な想定であろう。この表からわかる通り(ちょっと考えただけでもわかることだが)、基礎的収支が継続的に赤字であっても――GDPの6%でさえも――利子率がGDP成長率より十分に低ければ、支払利息が極端に大きくなるわけではない。特にこれがよくあてはまるのは、受取利息自体に課税される場合であり、そして明らかにそのほうが現実的な想定である。もっとも(これも少し考えればわかることだが)これは利率がGDP成長率に比べて大きくなれば金利支払額が上昇するので、債務-GDP比率自体は最終的に一定の範囲内にとどまるとしても、当てはまらなくなる。

P30:1 かような次第で正統派は完全雇用を想定し、継続的赤字の最終的な(ハイパー)インフレーション効果を警告するが、ここで一つ持続可能性政策を構成しているものが何か、再考してみるのもいいだろう。再度、思い起こしてほしいが、現代貨幣体制の下では、連邦政府の「請求書を清算する」能力、あるいはその負債の利子率を定める能力には疑問の余地はない。それゆえ、マクロ経済安定化策として機能的財政が適切な政策とされた場合、持続不可能になるのは高金利貨幣政策なのである。というのは、国家債務に対する金利は、事実上、貨幣政策によって決まるからである。高金利政策は直接に金利支払額をGDP比で大きく増加させるばかりでなく、それによって成長が鈍化する。そして、自動安定化政策あるいは不況を終わらせるためのカウンター・サイクリカルな財政政策の結果、債務比率が高まれば、間接的に金利支払いを増加させる(1980年代にこうした要素が金利支払額を引き上げるのに一役買ったことは図9から見て取れる)。持続不可能な金利政策とは、名目GDP成長率を上回る率に、国家債務の金利を保とうとすることだ、と定義できる。明らかに、1979年第4四半期――2000年第4四半期のようなFedの高金利政策は、ケインズやミンスキーによって記述されたようなマクロ経済的不安定性が優勢な世界では持続不可能である。しかし、表5はまた、次のことも示している――機能的財政の観点からは――金利がある程度高く設定されはするが、GDP成長率よりは低い、といった貨幣政策もやはり基本的には持続不可能となるかもしれない。例えば、恒久的な完全雇用とマクロ経済的安定性を達成するために、継続的にかなり大きな財政赤字が必要とされる場合である。

P30:2 本節を締めくくるにあたって、図8を見ると、2001年から財務省証券の金利は名目GCPの成長率に対してかなり低くなっている。これは1979年第4四半期―2000年第1四半期の期間と比べて鋭い対照をなしている。数多くのアナリストが、近年の低金利は異常であり、いずれ以前の水準へ戻ると想定していたが、現在の環境下で持続可能マクロ経済政策を理解すると、そうではないことがわかってくる。ここ何年間かに出版された多数のレヴィ・インスティテュートのレポートおよび図10にあるとおり、内国民間部門の財政バランスは1990年代後半よりマイナスなのである(ずっとマイナスであった連邦政府がここで黒字になったのは、偶然ではない)。入出金差額のマイナスが大部分家計に集中しているという傾向が続いているが、実際、家計債務残高、債務‐所得比率、所得に占める償還の比率、といった全指標が常に、あるいはほとんど常に、高い値になっている。連邦政府が財政的には制約されていない(ということはつまり、ミンスキーのポンツイ主体(Wray, 2006 b)にはなり得ない)のに対し、家計は明らかに制約されており、そしてそれ故、所得、借入、あるいは資産の売却を通じてキャッシュフローを獲得し、債務の償還をしなければならないのである。この環境下では、Fedが高金利政策に戻るということが持続不可能であることには二つの根拠がある。上記のとおり、高金利は財務省の金利支払いを大幅に引き上げ、赤字が巨額になり、それが結果的に内国民間部門の黒字を不可避的に大きくすることになるが、それはまた家計部門の現在の記録的高債務残高を償還する能力を減らすことになる(徐々に変動金利の比率が大きくなっている)。したがって本節全体を通じて説明した長期にわたる高金利政策の持続可能性に加えて、Fedが近い将来、国内の民間部門に古典的なミンスキー的債務不況を引き起こす可能性を引き起こさずして実質的に短期金利を引き上げることに成功するものか、かなり疑わしい。実際、ミンスキー派の観点では、高金利政策は、少なくとも経済内部の一部門――政府、内国非政府部門、外国部門のいずれか――が経済的に財施収支マイナスでない限り、究極的に持続不可能である。というのは、通常これら三部門の財務収支の合計は純額でゼロになるはずだからである。

P31 結語

P31:1 正統派のIGBCの枠組みを通じて判定される財政政策の持続可能性は現代貨幣経済の働きを理解するうえでは不適切なものだ。正統派のフレームワークの下での金利とは、貸付基金市場で決まるという想定、そしてそれとの関連で財政赤字を「マネタイゼーション」した場合と「(市場で)ファイナンス」した場合とでは、インフレーション・インパクトが異なる、という想定、これらはいずれも根底からひびが入っている。また、財政赤字や国際的圧力によって「国内」金利が大きく影響を受けるかもしれない、とする正統派の考え方が適切なのは、主権通貨を発行していない政府が固定外国為替相場制の下でオペレーションをしている場合だけで、変動相場制の下での現代貨幣体制には当てはまらない(Wray, 2006 a)。[※主権通貨発行国であることと変動相場制であることはいずれも必要条件であり、このFullwailer の書き方は、やや適切ではないように思われれる。]現代貨幣体制の下での金利の貨幣的性格と対応して、財務省証券に対する金利を左右するのは貨幣政策スタンスであって、財政政策ではない。そして金利がGDPの成長率を超えて上昇するのは、高金利政策が貨幣政策立案者により設定されている期間中だけなのである。そして現代貨幣体制における国家債務の金利が貨幣政策問題であるとすれば、貨幣政策のスタンスこそが、所与の財政政策経路が「持続可能」であるか否かを判定するのにずっと大きく関わるのである。

P31:2 財政政策の「健全財政論」は正統派の持続可能財政論の中核にある。Blanchard et al.(1990)が論じるとおり、「持続可能性は本質的には家政学の問題である。これは基本的には現時点での帳簿をベースにして、政府が債務の過剰蓄積に向かっているか否かを判定するという問題である」(p8)。対照的に、機能的財政論はこう論じる。非自発的失業と生産能力の過剰な遊休状態、これこそ一政府と一国家にとって「首を絞める」ものなのである。[※ここは原文ではcan not “afford” なんだよなあ。。最初から正統派の主張を引用する中に繰り返し出てきている表現を使っているわけで、なんか、うまい訳しかたがないかなあ。。]機能的財政論に沿った財政政策の理論的基礎については、他の論者による膨大な研究があるので(例えばArestis and Sawyer, 2003; Bell, 2000; Forstater and Mosler, 2005; Mosler, 1995. 1997-8; Nell and Forstater, 2003; Wray, 1998, 2003)、本稿では、こうした財政政策を補完する貨幣政策の理論的基礎を論じることに絞った。そこからの系ということになるが、国家は、真の完全雇用を追求し、同時にその過程でどれほど財政赤字が発生しようとそれをインフレ的なものにしないとしても、同じく高金利貨幣政策も「維持する余裕はない can not “afford”」という点を認識することも重要である。Fedによって1979年第4四半期から2000年第4四半期の間に取られた貨幣政策は、この点で注目すべき「持続不可能性」を代表している。次いで、機能的財政論をベースにしたマクロ経済政策実現に向けて進むために[超えることが]必要――確かに、十分条件ではないが――となるハードルは、現在数多くの政府オフィスにおいて使われているひびの入ったIGBCフレームワークをベースにした分析を放棄することである。要するに、もし、非自発的失業の頻繁な――継続的ではないかもしれないが――発生が、ケインズやミンスキー、あるいはそのほか多くの論者によって結論付けられた通り、現代資本制システムの特徴であるとしたら、国家には、でたらめかつ悲劇的に「正直政府会計法」などというおかしな名前をつけられたものの中心を構成しているこんな誤った分析枠組みに従って政策運営をする「余裕」などないcan not “afford” のである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます