《高瀬露は〈悪女〉などでは決してない》

〈 高瀬露と賢治の間の真実を探った『宮澤賢治と高瀬露』所収〉

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。

“「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。

*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

荒木 しかも兄七雄が急逝したばかりだから、なおさらきっぱりとその申し出を断ったということもありかもな。

吉田 それもあると思う。

もちろん、賢治の方は予想だにしていなかったちゑの拒絶にすっかり打ちのめされてしまって茫然自失、途方に暮れた。 しかし賢治とすれば「家出」の覚悟だったから、今更直ぐおめおめと実家に戻るというわけにもいかず、とりあえず貸屋探しを菊池武雄に依頼。

荒木 そうか。「家出」の覚悟だったからこそ、上京して直ぐに熱発しても頑なに実家に戻ることを当初は拒み、なおかつ東京で住む家まで探していたということか。

鈴木 それにしてもなあ、ちゑとならば結婚してもいいと覚悟を決めて折角「家出」までして来た賢治とすれば、もちろんちゑにその責任がある訳ではないが、賢治としては完全に裏切られたと受けとめただろうな。

荒木 結果、緊張の糸が切れてしまった賢治はその反動でもともと体調不十分だったこともあって途端に熱発、床に伏したということか。するとやはりあれは「遺書」だったかもしれんな。これで何もかも終わり、賢治は夢も希望も失ってしまってもはや生きる望みもなくなり、あの「遺書」を書いた。

吉田 なるほどな。そう言われてみると、荒木のその見方もありかもな。たったあの程度の発熱で着京直後に即「遺書」を書くのかということと、ちゑからの結婚拒絶で受けたショックが元で厭世的になって「遺書」を書いたということとを比べてみれば、後者の方が確かに説得力があるからな。

荒木 なっ。そうとも思えるべ。

吉田 うん、確かに。で、連日の高熱で床に伏しながら賢治は今後のことに思いを巡らした。もはやちゑとの結婚計画も頓挫したから「家出」をする意味もなくなってしまった。当然東京にいる必要もなくなってしまった。切羽詰まってしまった。

鈴木 そこで、9月27日に賢治は父政次郎へ

もう私も終わりと思いますので最後にお父さんの御聲をきゝたくなつたから……

<『宮澤賢治の手帳 研究』(小倉豊文著、創元社)22pより>

と電話した。その時にどれほどの病状だったかはわからないにしても、精神的にはとことんまで追い詰められていたということだけはたしかであっただろう。

吉田 さあそれはどうだろう。賢治は泣きを入れただけのことかもしれんぞ。というのは、この電話の内容は9月21日付のいわゆる「遺書」の内容と矛盾しているからな。

とまれ、その電話を受けて父は即刻帰花するようにと厳命。賢治は後ろ髪引かれる思い、あるいは逆に「渡りに舟」だったかもしれないが、いずれにせよ帰花。実家にて病臥した。

鈴木 ちなみにこの時、花巻に戻った賢治は父政次郎に何と言ったか。小倉豊文は『「雨ニモマケズ手帳」新考』に、

賢治はこの時はじめて父に向って「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」という意味の言葉を発したという。

<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)24pより>

と記している。

荒木 そっか、この謝罪の文言「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」がそのとおり事実であったとすれば、この時の賢治は「家出」という決意をして上京したという吉田の「私見」が、俄然説得力を持ってきたな。

思考実験<「聖女のさましてちかづけるもの」はちゑ>

さらに思考実験を続ける。

◇『二葉保育園』の保母としてのプライド

吉田 さて花巻に戻った賢治は実家で病に伏せながら、先にも引用したように、『雨ニモマケズ手帳』の実質的な一頁に「昭和六年九月廿日/再び/東京にて發熱」というように、<三回目の「家出」>のことをまず書いた。

そしてこの手帳を書き進めていくうちに、「賢治とならば結婚してもいいとちゑの方も思っている」ものとばかりに思い込んでいた賢治だったが、実際に結婚を申し込んだところちゑからはけんもほろろに断られてしまったから、ちゑに一方的に裏切られてしまったという屈辱感が日に日に募ってきて病臥中の賢治を苛んだ。

次第に溜まってくるフラストレーションがついに爆発、10月24日「なまなましい憤怒の文字」を連ねた詩〔聖女のさましてちかづけるもの〕を『雨ニモマケズ手帳』に書いてしまった。

荒木 さっきも似たようなことを言ったが、再び持ち上がったちゑとの「結婚話」が「伏線」となってこの詩を詠ましめた。したがって、賢治が「聖女のさましてちかづけるもの」と詠んだ女性は巷間言われている露ではもちろんなくて、誰あろうちゑのことだったと、吉田は声を大にして言いたい訳だ。

吉田 そういうこと。

鈴木 実は、当時ちゑが勤めていた『二葉保育園』のことや、ちゑがそこでどのようなことをしていたのかということをある程度賢治は知っていたと思うんだな。

荒木 何だよ藪から棒に。

鈴木 実は、『光りほのかなれど―二葉保育園と徳永恕』(上笙一郎・山崎朋子著、教養文庫)によれば、同園の創設者の野口幽香と森島美根は、当時東京の三大貧民窟随一と言われていた鮫河橋に同園を開いて、寄附金を募ってそれらを元にして慈善教育事業、社会事業としての貧民子女の保育等に取り組んでいたというんだな。

そして創設者の二人、野口も森島も敬虔なクリスチャンであり、ちゑが勤めていた頃の同園の実質的責任者の徳永恕はクリスチャンらしくないクリスチャンだったというんだ。ちなみに、現在でも同園は「キリストの愛の精神に基づいて、健康な心とからだ、そしてゆたかな人間性を培って、一人ひとりがしっかりとした社会に自立していけることを目標としています」という理念を掲げている。

つまり当時のちゑは、スラム街の貧しい家の子どもたちのために保育実践等をしていた、いわば<セツルメントハウス>と言える『二葉保育園』に勤めていたんだ。

荒木 つい今まで、『二葉保育園』とは普通の保育園だとばかり俺は思っていたがそうではなかったんだ。同園はセツルメント活動をしてたのか。あっ、そうか。そういえば、

そのころちゑさんは、あるセッツルメントに働いていました。母子ホームです。

<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)118pより>

と森が述べていたがこのことを意味してたんだ。

吉田 だからか、森は同書で

そしてこの少女は…(筆者略)…兄の死んだあとは、東京の母子寮にその生活の全部、全身全霊をささげて働いた。

<『宮澤賢治と三人の女性』171pより>

とも述べている。

鈴木 そうそう、二葉保育園には母子寮があって、

恕のつくったこの二葉保育園の母の家は、近代日本における〈母子寮〉という社会福祉施設の嚆矢であった!

ということも上笙一郎等の前掲書には述べてあったから、おそらくちゑはその頃はこの〈母子寮〉に勤めていたのだろう。

吉田 どうやら、賢治はちゑがそのような所で働いていることはある程度知っていたようだから、ちゑが「聖女のさまして」見えたということは十分にあり得る。したがって、もしそのような女性から仮に裏切られてしまったと賢治が思い詰めたとすれば、まさに

ちゑ=聖女のさましてちかづけるもの

と言い募ってしまいたくなる、ということを鈴木は言いたかったからさっきの「藪から棒」だったのだな。

鈴木 そういうこと。ただし断っておきたいのだが、だからといってちゑが問題のある人だと言いたいわけでは毛頭ない。それどころか、ちゑは「新しい女」であったと仄聞しているがその一方で、『二葉保育園』ではスラム街の子女の保育のためのセツルメント活動に取り組んでいただけではなくて、兄の看護のために伊豆大島に居た頃はこっそりと隣の老婆を助けたり、そこを去ってからもその老婆に毎月「5円」を送金し続けたりするような女性であったということだから、なかなかの人だ。

荒木 そっか、ちゑが賢治と結婚しないと心に誓ったのは、この当時のちゑの生き方からすれば、「高等遊民」のような生き方をしていた賢治に惹かれることはなかったということか。確かに二人の間には雲泥の差があるもんな、その生き方に。

吉田 そうなんだ、ちゑはそういうとても素晴らしい人だったんだ。一方で、ちゑは賢治をいわば「振った」形に結果的にはなってしまったわけだから、後々いくら森が『あなたは、宮澤さんの晩年の心の中の結婚相手だつた』(『宮澤賢治と三人の女性』116p)とちゑに迫っても、ちゑは賢治と結びつけられることをひたすら拒絶したのだと解釈できるわけだ。

鈴木 なるほど、その拒絶はちゑの矜恃ゆえにだったと吉田は解釈したわけだ。確かにそう考えてみれば、ちゑの一連の言動がすんなりと納得できる。

荒木 ふむふむ、ちゑの『二葉保育園』の保母としてのプライドが賢治と結びつけられることをかたくなに拒絶させたというわけか。

吉田 さて、再びここに登場させたいのが例の関徳弥の『短歌日記』中の10月4日と6日の記述だ。この日記はほぼ間違いなく「昭和6年」のものだということが僕らによって確かめられたわけだが、その記述が今回の鍵をに握っていて、その流れは、

・昭和6年9月28日:東京で発病し、花巻に戻って病臥。

・ 同 年10月4日:「夜、高瀬露子氏来宅の際、母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」

・ 同 年10月6日:「高瀬つゆ子氏来り、宮沢氏より貰ひし書籍といふを頼みゆく」

・ 同 年10月24日:〔聖女のさましてちかづけるもの〕

・ 推定同時期 :〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕

・ 同 年10月24?日:〔われに衆怨ことごとくなきとき〕

・ 同 年11月3日:〔雨ニモマケズ〕

となっている。

荒木 ところで何んだ、この〔われに衆怨ことごとくなきとき〕とは? 今まで登場したことがなかったはずだが…。

吉田 すまんすまん、後で説明するからちょっと待ってくれ。とりあえず続けさせてくれ。

すると考えられるのが、賢治が帰花したのと相前後して小笠原牧夫と結婚する決意を固めた露が、昭和6年10月4日に花巻高等女学校時代からの友人であるナヲ(関徳弥の妻)の許を訪ねてその旨を報告したということだ。

そこへたまたまナヲの母ヤスがやって来た。賢治はヤスの甥だ。その賢治に最近結婚話のトラブルがあったということをヤスは聞き知ってはいたのだがその詳細までは承知していなかったので、そのトラブル相手ちゑのことを露であると誤解してヤスは怒り、そんなことだったら、賢治があなた(露)にやったものを一切返せと迫った。そのやりとりを見ていた徳弥は、義母の性格を知っているがゆえに「女といふものははかなきもの也」と日記に記した。

鈴木 そうか、こういう流れであれば徳弥があの日記に「母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」と書いたことも頷ける。

吉田 一方、そう言われた露は、賢治からかつて貰っていた本を持参して翌々日の6日にまた関の家にやって来て、この本を賢治に返して欲しいと、賢治の従妹でもあり露の友人でもあるナヲにお願いして帰って行った。

以上、鈴木の好きな思考実験を僕も真似てみたが、さあどうだ。

荒木 いいんじゃねぇ、なかなか説得力がある思考実験だった。こうなると逆に、矢っ張り徳弥の『昭和五年 短歌日記』は「昭和6年」に書かれたものであるということの真実味がますます増してきた。

鈴木 しかも、徳弥のこの『短歌日記』の記述内容がなかなかうまく当て嵌まっている。

荒木 なるほどな。帰花した賢治は病に伏せながら、折角<三回目の「家出」>をしてまでちゑと結婚しようと思って上京したというのに、ちゑに一方的に裏切られてしまったと受けとめた賢治は恨みと怨念が募っていった。そこへ、もしかすると露が小笠原牧夫と来年春結婚するという噂も耳に入ったりしてさらにダメージを受けた賢治は、すっかり打ちひしがれてしまった。

ますます募ってくる苛立ちに耐え切れず賢治は、帰花して約一ヶ月後、ちゑに対する恨みと憎しみを込めてとうとう〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠んでしまった、という可能性が少なからずあるということか。

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。

“「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

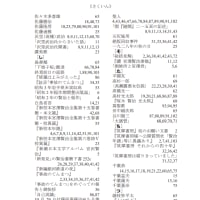

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

〈 高瀬露と賢治の間の真実を探った『宮澤賢治と高瀬露』所収〉

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。

“「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

荒木 しかも兄七雄が急逝したばかりだから、なおさらきっぱりとその申し出を断ったということもありかもな。

吉田 それもあると思う。

もちろん、賢治の方は予想だにしていなかったちゑの拒絶にすっかり打ちのめされてしまって茫然自失、途方に暮れた。 しかし賢治とすれば「家出」の覚悟だったから、今更直ぐおめおめと実家に戻るというわけにもいかず、とりあえず貸屋探しを菊池武雄に依頼。

荒木 そうか。「家出」の覚悟だったからこそ、上京して直ぐに熱発しても頑なに実家に戻ることを当初は拒み、なおかつ東京で住む家まで探していたということか。

鈴木 それにしてもなあ、ちゑとならば結婚してもいいと覚悟を決めて折角「家出」までして来た賢治とすれば、もちろんちゑにその責任がある訳ではないが、賢治としては完全に裏切られたと受けとめただろうな。

荒木 結果、緊張の糸が切れてしまった賢治はその反動でもともと体調不十分だったこともあって途端に熱発、床に伏したということか。するとやはりあれは「遺書」だったかもしれんな。これで何もかも終わり、賢治は夢も希望も失ってしまってもはや生きる望みもなくなり、あの「遺書」を書いた。

吉田 なるほどな。そう言われてみると、荒木のその見方もありかもな。たったあの程度の発熱で着京直後に即「遺書」を書くのかということと、ちゑからの結婚拒絶で受けたショックが元で厭世的になって「遺書」を書いたということとを比べてみれば、後者の方が確かに説得力があるからな。

荒木 なっ。そうとも思えるべ。

吉田 うん、確かに。で、連日の高熱で床に伏しながら賢治は今後のことに思いを巡らした。もはやちゑとの結婚計画も頓挫したから「家出」をする意味もなくなってしまった。当然東京にいる必要もなくなってしまった。切羽詰まってしまった。

鈴木 そこで、9月27日に賢治は父政次郎へ

もう私も終わりと思いますので最後にお父さんの御聲をきゝたくなつたから……

<『宮澤賢治の手帳 研究』(小倉豊文著、創元社)22pより>

と電話した。その時にどれほどの病状だったかはわからないにしても、精神的にはとことんまで追い詰められていたということだけはたしかであっただろう。

吉田 さあそれはどうだろう。賢治は泣きを入れただけのことかもしれんぞ。というのは、この電話の内容は9月21日付のいわゆる「遺書」の内容と矛盾しているからな。

とまれ、その電話を受けて父は即刻帰花するようにと厳命。賢治は後ろ髪引かれる思い、あるいは逆に「渡りに舟」だったかもしれないが、いずれにせよ帰花。実家にて病臥した。

鈴木 ちなみにこの時、花巻に戻った賢治は父政次郎に何と言ったか。小倉豊文は『「雨ニモマケズ手帳」新考』に、

賢治はこの時はじめて父に向って「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」という意味の言葉を発したという。

<『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)24pより>

と記している。

荒木 そっか、この謝罪の文言「我儘ばかりして済みませんでした。お許し下さい」がそのとおり事実であったとすれば、この時の賢治は「家出」という決意をして上京したという吉田の「私見」が、俄然説得力を持ってきたな。

思考実験<「聖女のさましてちかづけるもの」はちゑ>

さらに思考実験を続ける。

◇『二葉保育園』の保母としてのプライド

吉田 さて花巻に戻った賢治は実家で病に伏せながら、先にも引用したように、『雨ニモマケズ手帳』の実質的な一頁に「昭和六年九月廿日/再び/東京にて發熱」というように、<三回目の「家出」>のことをまず書いた。

そしてこの手帳を書き進めていくうちに、「賢治とならば結婚してもいいとちゑの方も思っている」ものとばかりに思い込んでいた賢治だったが、実際に結婚を申し込んだところちゑからはけんもほろろに断られてしまったから、ちゑに一方的に裏切られてしまったという屈辱感が日に日に募ってきて病臥中の賢治を苛んだ。

次第に溜まってくるフラストレーションがついに爆発、10月24日「なまなましい憤怒の文字」を連ねた詩〔聖女のさましてちかづけるもの〕を『雨ニモマケズ手帳』に書いてしまった。

荒木 さっきも似たようなことを言ったが、再び持ち上がったちゑとの「結婚話」が「伏線」となってこの詩を詠ましめた。したがって、賢治が「聖女のさましてちかづけるもの」と詠んだ女性は巷間言われている露ではもちろんなくて、誰あろうちゑのことだったと、吉田は声を大にして言いたい訳だ。

吉田 そういうこと。

鈴木 実は、当時ちゑが勤めていた『二葉保育園』のことや、ちゑがそこでどのようなことをしていたのかということをある程度賢治は知っていたと思うんだな。

荒木 何だよ藪から棒に。

鈴木 実は、『光りほのかなれど―二葉保育園と徳永恕』(上笙一郎・山崎朋子著、教養文庫)によれば、同園の創設者の野口幽香と森島美根は、当時東京の三大貧民窟随一と言われていた鮫河橋に同園を開いて、寄附金を募ってそれらを元にして慈善教育事業、社会事業としての貧民子女の保育等に取り組んでいたというんだな。

そして創設者の二人、野口も森島も敬虔なクリスチャンであり、ちゑが勤めていた頃の同園の実質的責任者の徳永恕はクリスチャンらしくないクリスチャンだったというんだ。ちなみに、現在でも同園は「キリストの愛の精神に基づいて、健康な心とからだ、そしてゆたかな人間性を培って、一人ひとりがしっかりとした社会に自立していけることを目標としています」という理念を掲げている。

つまり当時のちゑは、スラム街の貧しい家の子どもたちのために保育実践等をしていた、いわば<セツルメントハウス>と言える『二葉保育園』に勤めていたんだ。

荒木 つい今まで、『二葉保育園』とは普通の保育園だとばかり俺は思っていたがそうではなかったんだ。同園はセツルメント活動をしてたのか。あっ、そうか。そういえば、

そのころちゑさんは、あるセッツルメントに働いていました。母子ホームです。

<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)118pより>

と森が述べていたがこのことを意味してたんだ。

吉田 だからか、森は同書で

そしてこの少女は…(筆者略)…兄の死んだあとは、東京の母子寮にその生活の全部、全身全霊をささげて働いた。

<『宮澤賢治と三人の女性』171pより>

とも述べている。

鈴木 そうそう、二葉保育園には母子寮があって、

恕のつくったこの二葉保育園の母の家は、近代日本における〈母子寮〉という社会福祉施設の嚆矢であった!

ということも上笙一郎等の前掲書には述べてあったから、おそらくちゑはその頃はこの〈母子寮〉に勤めていたのだろう。

吉田 どうやら、賢治はちゑがそのような所で働いていることはある程度知っていたようだから、ちゑが「聖女のさまして」見えたということは十分にあり得る。したがって、もしそのような女性から仮に裏切られてしまったと賢治が思い詰めたとすれば、まさに

ちゑ=聖女のさましてちかづけるもの

と言い募ってしまいたくなる、ということを鈴木は言いたかったからさっきの「藪から棒」だったのだな。

鈴木 そういうこと。ただし断っておきたいのだが、だからといってちゑが問題のある人だと言いたいわけでは毛頭ない。それどころか、ちゑは「新しい女」であったと仄聞しているがその一方で、『二葉保育園』ではスラム街の子女の保育のためのセツルメント活動に取り組んでいただけではなくて、兄の看護のために伊豆大島に居た頃はこっそりと隣の老婆を助けたり、そこを去ってからもその老婆に毎月「5円」を送金し続けたりするような女性であったということだから、なかなかの人だ。

荒木 そっか、ちゑが賢治と結婚しないと心に誓ったのは、この当時のちゑの生き方からすれば、「高等遊民」のような生き方をしていた賢治に惹かれることはなかったということか。確かに二人の間には雲泥の差があるもんな、その生き方に。

吉田 そうなんだ、ちゑはそういうとても素晴らしい人だったんだ。一方で、ちゑは賢治をいわば「振った」形に結果的にはなってしまったわけだから、後々いくら森が『あなたは、宮澤さんの晩年の心の中の結婚相手だつた』(『宮澤賢治と三人の女性』116p)とちゑに迫っても、ちゑは賢治と結びつけられることをひたすら拒絶したのだと解釈できるわけだ。

鈴木 なるほど、その拒絶はちゑの矜恃ゆえにだったと吉田は解釈したわけだ。確かにそう考えてみれば、ちゑの一連の言動がすんなりと納得できる。

荒木 ふむふむ、ちゑの『二葉保育園』の保母としてのプライドが賢治と結びつけられることをかたくなに拒絶させたというわけか。

吉田 さて、再びここに登場させたいのが例の関徳弥の『短歌日記』中の10月4日と6日の記述だ。この日記はほぼ間違いなく「昭和6年」のものだということが僕らによって確かめられたわけだが、その記述が今回の鍵をに握っていて、その流れは、

・昭和6年9月28日:東京で発病し、花巻に戻って病臥。

・ 同 年10月4日:「夜、高瀬露子氏来宅の際、母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」

・ 同 年10月6日:「高瀬つゆ子氏来り、宮沢氏より貰ひし書籍といふを頼みゆく」

・ 同 年10月24日:〔聖女のさましてちかづけるもの〕

・ 推定同時期 :〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕

・ 同 年10月24?日:〔われに衆怨ことごとくなきとき〕

・ 同 年11月3日:〔雨ニモマケズ〕

となっている。

荒木 ところで何んだ、この〔われに衆怨ことごとくなきとき〕とは? 今まで登場したことがなかったはずだが…。

吉田 すまんすまん、後で説明するからちょっと待ってくれ。とりあえず続けさせてくれ。

すると考えられるのが、賢治が帰花したのと相前後して小笠原牧夫と結婚する決意を固めた露が、昭和6年10月4日に花巻高等女学校時代からの友人であるナヲ(関徳弥の妻)の許を訪ねてその旨を報告したということだ。

そこへたまたまナヲの母ヤスがやって来た。賢治はヤスの甥だ。その賢治に最近結婚話のトラブルがあったということをヤスは聞き知ってはいたのだがその詳細までは承知していなかったので、そのトラブル相手ちゑのことを露であると誤解してヤスは怒り、そんなことだったら、賢治があなた(露)にやったものを一切返せと迫った。そのやりとりを見ていた徳弥は、義母の性格を知っているがゆえに「女といふものははかなきもの也」と日記に記した。

鈴木 そうか、こういう流れであれば徳弥があの日記に「母来り怒る。露子氏宮沢氏との結婚話」と書いたことも頷ける。

吉田 一方、そう言われた露は、賢治からかつて貰っていた本を持参して翌々日の6日にまた関の家にやって来て、この本を賢治に返して欲しいと、賢治の従妹でもあり露の友人でもあるナヲにお願いして帰って行った。

以上、鈴木の好きな思考実験を僕も真似てみたが、さあどうだ。

荒木 いいんじゃねぇ、なかなか説得力がある思考実験だった。こうなると逆に、矢っ張り徳弥の『昭和五年 短歌日記』は「昭和6年」に書かれたものであるということの真実味がますます増してきた。

鈴木 しかも、徳弥のこの『短歌日記』の記述内容がなかなかうまく当て嵌まっている。

荒木 なるほどな。帰花した賢治は病に伏せながら、折角<三回目の「家出」>をしてまでちゑと結婚しようと思って上京したというのに、ちゑに一方的に裏切られてしまったと受けとめた賢治は恨みと怨念が募っていった。そこへ、もしかすると露が小笠原牧夫と来年春結婚するという噂も耳に入ったりしてさらにダメージを受けた賢治は、すっかり打ちひしがれてしまった。

ますます募ってくる苛立ちに耐え切れず賢治は、帰花して約一ヶ月後、ちゑに対する恨みと憎しみを込めてとうとう〔聖女のさましてちかづけるもの〕を詠んでしまった、という可能性が少なからずあるということか。

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。

“「聖女の如き高瀬露」の目次”へ。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』