《賢治年譜のある大きな瑕疵》

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。

“『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。

*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

第五章 仮説の検証(Ⅱ)

少し話がそれてしまった。再び元の道に戻ってまだ残っている証言等によって、仮説

賢治は昭和2年11月頃の霙の降る日に澤里一人に見送られながらチェロを持って上京、3ヶ月弱滞京してチェロを猛勉強したがその結果病気となり、昭和3年1月に帰花した。 ……………♣

の検証等をしていきたい。

ただしここからは仮説「♣」に対してだけでなくて、関連す

る事柄、例えば賢治の楽器演奏技能なども対象にしながら検証等をしてゆくこととしたい。

1 「文語詩篇ノート」

それは、ちょっとスリリングな旅の再開でもある。この仮説を裏付けてくれる証言等が幸い今まで幾つかあったが、そのようなものが山ほどあったとしても、たった一つの反例があればこの仮説はあっけなく破綻してしまうからである。

反例か「文語詩篇ノート」

そのような意味で、この仮説の反例となる可能性の高いのが賢治自身のメモである。

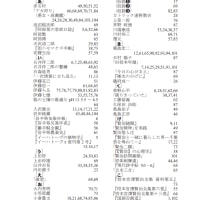

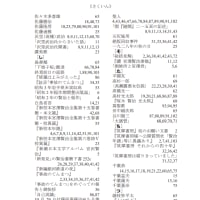

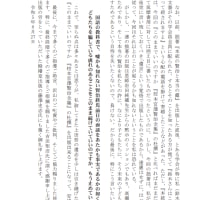

それは下図【Fig.3「文語詩篇ノート」三五、三六頁の写真】の三六頁の次のようなメモ

【Fig.3「文語詩篇ノート」三五、三六頁の写真】

<『校本宮澤賢治全集第十二巻(上)』(筑摩書房)539pより>

八月、藤原ノ家ニオシカケ来ル

十一月 白藤ヲタノミテ藤原ノ婚式((ママ)) ……………①

である。そしてこの右側の三五頁を見ればその右上隅に

「1927」

とメモされている。もちろんこの数値「1927」は1927(昭和2)

年のことを意味しているだろうから、このメモ①の意味しているところは

昭和2年の11月に藤原嘉藤治は結婚式を挙げた。……②

と解釈できそうだ。

もしそうであるとするならば仮説「♣」はちょっと危うくな

る。なぜならば、この結婚式がもし仮に11月の半ば以降に行われていたとするならば、この結婚は賢治自身が強く勧めたといわれているようだから、藤原嘉藤治の結婚式の準備と当日の大役のために奔走・大活躍していておおわらわだったはずで、当然その頃賢治は岩手に居ることとなり、賢治が昭和2年の11月に上京して翌年の1月までの約3ヶ月間滞京していたということは時間的にやや無理が生じてくる虞があるからである。まあ、11月の上旬の挙行ならばぎりぎり問題なさそうではあるが。少し仮説「♣」の自信が揺らぎ、少し焦る。

藤原嘉藤治の結婚式はいつか

そこで、藤原嘉藤治がいつ結婚式を挙げたのかを別の資料でも確認してみよう。

(ア) まず「新校本年譜」では次のように

昭和2年の中に

一一月 「文語詩篇」ノートに「十一月 白藤ヲタノミテ藤原ノ婚式」とメモ。

<「新校本年譜」(筑摩書房)362pより>

とあるだけで新たに分かることは何も書かれておらず、昭和2年11月に藤原嘉藤治の結婚式を挙げたとも書かれていない。

(イ) 次は『年譜 宮澤賢治伝』ではどう書かれているかを見てみた。そこには、昭和2年のこととして次のように書かれていた。

結婚式は北上川の川原でやろうという藤原説であったが、賢治はそれはあんまりといって盛岡の白藤慈秀の家で挙行することにした。

九月である。費用は例の芳文堂のおやじから七十円ほど借りて藤原はモーニングを着た。賢治は父の羽織はかま紋付に扇子をもってあらわれ、花婿花嫁、親戚の坐る位置を決め式の万端を指図した。

<『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著、中公文庫)218pより>

したがって堀尾青史は、藤原嘉藤治の結婚式は昭和2年9月であったと判断していることになる。挙式は11月でなかったし、もちろんあの「11月4日~2月8日の空白の3ヶ月余」の間に行われた訳でもなさそうだ。ちょっと安堵。

(ウ) そこで、念を押すために『セロを弾く 賢治と嘉藤治』でも確認してみよう。その略年譜には

一九二八(昭和三)年

三月(?) 宮沢賢治の仲人で小野キコと結婚。

<『セロを弾く賢治と嘉藤治』(佐藤泰平著、洋々社)234pより>

となっている。つまり、「昭和三年の三月に結婚したかな?」という意味の記載になっている。少なくとも昭和2年の11月には結婚式を挙げていないようだし、挙式が「11月4日~2月8日の空白の3ヶ月余」の間に行われた訳でもなさそうだ。かなり安堵。

したがって、賢治のメモ①があるとはいうものの、実際には

・昭和2年の11月に藤原嘉藤治は結婚式を挙げていない。

・また藤原嘉藤治は「11月4日~2月8日の空白の3ヶ月余」の間に挙式した訳でもない。

と結論してもよさそうだ。

ということは①の意味は②ではなくて

「藤原嘉藤治の結婚式の式場を白藤に頼んだのは11月だった」という意味だったのかもしれない。あるいは、単なる賢治の勘違いだったのかもしれない。

したがって以上の事柄から判断して、「文語詩篇ノート」三六頁のメモ「十一月 白藤ヲタノミテ藤原ノ婚式」は少なくとも仮

説「♣」の反例とはなり得ないだろうと判断できた。正直これ

でホッとした。

当事者達の証言

ところで、この結婚に関しては当の藤原嘉藤治と白藤慈秀を交えた「座談会・賢治素描」における二人の証言、及び『こぼれ話宮沢賢治』における白藤慈秀の証言がある。

ちなみに前者においては次のようなことがなど語られている。

藤原 …私たちの席に出てきた女給を見て、私が何気なく、「この人は、ぼくの好きなタイプの女性だ」といいました。そしてら宮沢さんが、「好きなら結婚しろ、ここでハッキリ返事しろ」というのですね。…(中略)…「えがべ、もろうべ(よい、結婚しよう)」と返事をしました。宮沢さんは、たちまちのうちに、間もない日曜日に、弘前の彼女の家までいってくれました。話は、とんとんまとまってしまいました。…(中略)…

白藤 はじめ宮沢さんは、青天井の下の川原で結婚式をやろうなどといっていましたが、たぶんお父さんやお母さんにとめられたのでしょうか、盛岡の私のところで式をあげました。式の万端、花婿花嫁、親戚の者などの坐る位置や扇の果てまで、宮沢さんが、さいはいをふって、ちゃんと滞りなくすませました。

藤原 …白藤さんの家は、そのころ盛岡の油町という町にありましたが、そこで式をあげました。盛岡駅でも汽車の中でも、宮沢さんは知人がおりますと、この人は藤原君の新夫人です。こんごよろしくと、紹介しましたし、桜の住宅の近くでも、こんど結婚しましたからよろしくと、紹介して歩きました。

<『宮沢賢治の肖像』(森荘已池著、津軽書房)65p~より>

そして後者においては次のようなことが述べられている。

宮沢さんは、この女性キコさんの実家をたずねて青森県まで行った。そして両親に会って、キコさんの結婚問題を話した。藤原先生のことについて話し、この先生とキコさんとの結婚について両人は既にその意志があるから、ご承諾してくれませんかと話しかけた。両親はやや考えていたが遂に諒解を得たので、花巻に帰り、両親に承諾を得たことを話した。キコさんは青森の実家に帰り、嫁入りの支度を整えて花巻に帰って来た。

<『こぼれ話宮沢賢治』(白藤慈秀著、トリョーコム)

37pより>

これらの証言等からは、藤原嘉藤治の結婚に関しては賢治が大部骨を折ったことはほぼ間違いなかろうし、その具体的な中身も複数の証言があってなおかつ矛盾はしていないようだから、賢治が媒酌人を努めたことなどを始めとして基本的にはこのとおりであったであろう。

『いわて人国記91』より

一方、昭和51年に読売新聞社盛岡支局が出版した『啄木 賢治 光太郎』だが、これは前年の、昭和50年4月1日から一年間にわたって『読売新聞・岩手版』に連載された『いわて人国記』シリーズを元に一冊の単行本にしたものであるという。

その際に、例えばそのシリーズ中の『いわて人国記91』(昭和50年9月30日付)は採用されなかった。その『いわて人国記91』の中に藤原嘉藤治の結婚に関する次のよう記述がある。

彼の結婚は、もっぱら賢治の奔走によるものだった。前述の白藤慈秀の回想によれば、藤原から、花巻のある喫茶店で働いた一女性の気持ちを打ちあけられた賢治は、彼女の実家がある青森まで行き、両親の承諾を得たうえで式場を盛岡の白藤の家に決め、さらに当日は媒酌人の役まで務めたという。しかし、この結婚の経緯にしても、藤原は「多くの人が語っている以上に複雑な事実がある」と話す。

「すばらしい賢治」

「ただ、それらは現に関係者が生きている以上、公表できる筋合いのものではないんです。たとえ公表しても、自分が文章で書かなければ、ニュアンスが違ってしまう。第一、賢治は複雑な多面体の存在であって、結局のところ、だれもその真の姿が語れるはずがない。よく直接賢治を知る者が、賢治を美化するといわれるが、そうではなくて、実際に賢治がすばらしかったんです」

<昭和50年9月30日付『岩手日報』より>

よって、この藤原嘉藤治の「ただ、それらは現に関係者が生きている以上、公表できる筋合いのものではないんです」という独白(?)からは、巷間伝わっていることが真実であるとは言い切れなさそうだということが分かる。また同時に、その裏にはいろ

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。

“『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。

“『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

第五章 仮説の検証(Ⅱ)

少し話がそれてしまった。再び元の道に戻ってまだ残っている証言等によって、仮説

賢治は昭和2年11月頃の霙の降る日に澤里一人に見送られながらチェロを持って上京、3ヶ月弱滞京してチェロを猛勉強したがその結果病気となり、昭和3年1月に帰花した。 ……………♣

の検証等をしていきたい。

ただしここからは仮説「♣」に対してだけでなくて、関連す

る事柄、例えば賢治の楽器演奏技能なども対象にしながら検証等をしてゆくこととしたい。

1 「文語詩篇ノート」

それは、ちょっとスリリングな旅の再開でもある。この仮説を裏付けてくれる証言等が幸い今まで幾つかあったが、そのようなものが山ほどあったとしても、たった一つの反例があればこの仮説はあっけなく破綻してしまうからである。

反例か「文語詩篇ノート」

そのような意味で、この仮説の反例となる可能性の高いのが賢治自身のメモである。

それは下図【Fig.3「文語詩篇ノート」三五、三六頁の写真】の三六頁の次のようなメモ

【Fig.3「文語詩篇ノート」三五、三六頁の写真】

<『校本宮澤賢治全集第十二巻(上)』(筑摩書房)539pより>

八月、藤原ノ家ニオシカケ来ル

十一月 白藤ヲタノミテ藤原ノ婚式((ママ)) ……………①

である。そしてこの右側の三五頁を見ればその右上隅に

「1927」

とメモされている。もちろんこの数値「1927」は1927(昭和2)

年のことを意味しているだろうから、このメモ①の意味しているところは

昭和2年の11月に藤原嘉藤治は結婚式を挙げた。……②

と解釈できそうだ。

もしそうであるとするならば仮説「♣」はちょっと危うくな

る。なぜならば、この結婚式がもし仮に11月の半ば以降に行われていたとするならば、この結婚は賢治自身が強く勧めたといわれているようだから、藤原嘉藤治の結婚式の準備と当日の大役のために奔走・大活躍していておおわらわだったはずで、当然その頃賢治は岩手に居ることとなり、賢治が昭和2年の11月に上京して翌年の1月までの約3ヶ月間滞京していたということは時間的にやや無理が生じてくる虞があるからである。まあ、11月の上旬の挙行ならばぎりぎり問題なさそうではあるが。少し仮説「♣」の自信が揺らぎ、少し焦る。

藤原嘉藤治の結婚式はいつか

そこで、藤原嘉藤治がいつ結婚式を挙げたのかを別の資料でも確認してみよう。

(ア) まず「新校本年譜」では次のように

昭和2年の中に

一一月 「文語詩篇」ノートに「十一月 白藤ヲタノミテ藤原ノ婚式」とメモ。

<「新校本年譜」(筑摩書房)362pより>

とあるだけで新たに分かることは何も書かれておらず、昭和2年11月に藤原嘉藤治の結婚式を挙げたとも書かれていない。

(イ) 次は『年譜 宮澤賢治伝』ではどう書かれているかを見てみた。そこには、昭和2年のこととして次のように書かれていた。

結婚式は北上川の川原でやろうという藤原説であったが、賢治はそれはあんまりといって盛岡の白藤慈秀の家で挙行することにした。

九月である。費用は例の芳文堂のおやじから七十円ほど借りて藤原はモーニングを着た。賢治は父の羽織はかま紋付に扇子をもってあらわれ、花婿花嫁、親戚の坐る位置を決め式の万端を指図した。

<『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著、中公文庫)218pより>

したがって堀尾青史は、藤原嘉藤治の結婚式は昭和2年9月であったと判断していることになる。挙式は11月でなかったし、もちろんあの「11月4日~2月8日の空白の3ヶ月余」の間に行われた訳でもなさそうだ。ちょっと安堵。

(ウ) そこで、念を押すために『セロを弾く 賢治と嘉藤治』でも確認してみよう。その略年譜には

一九二八(昭和三)年

三月(?) 宮沢賢治の仲人で小野キコと結婚。

<『セロを弾く賢治と嘉藤治』(佐藤泰平著、洋々社)234pより>

となっている。つまり、「昭和三年の三月に結婚したかな?」という意味の記載になっている。少なくとも昭和2年の11月には結婚式を挙げていないようだし、挙式が「11月4日~2月8日の空白の3ヶ月余」の間に行われた訳でもなさそうだ。かなり安堵。

したがって、賢治のメモ①があるとはいうものの、実際には

・昭和2年の11月に藤原嘉藤治は結婚式を挙げていない。

・また藤原嘉藤治は「11月4日~2月8日の空白の3ヶ月余」の間に挙式した訳でもない。

と結論してもよさそうだ。

ということは①の意味は②ではなくて

「藤原嘉藤治の結婚式の式場を白藤に頼んだのは11月だった」という意味だったのかもしれない。あるいは、単なる賢治の勘違いだったのかもしれない。

したがって以上の事柄から判断して、「文語詩篇ノート」三六頁のメモ「十一月 白藤ヲタノミテ藤原ノ婚式」は少なくとも仮

説「♣」の反例とはなり得ないだろうと判断できた。正直これ

でホッとした。

当事者達の証言

ところで、この結婚に関しては当の藤原嘉藤治と白藤慈秀を交えた「座談会・賢治素描」における二人の証言、及び『こぼれ話宮沢賢治』における白藤慈秀の証言がある。

ちなみに前者においては次のようなことがなど語られている。

藤原 …私たちの席に出てきた女給を見て、私が何気なく、「この人は、ぼくの好きなタイプの女性だ」といいました。そしてら宮沢さんが、「好きなら結婚しろ、ここでハッキリ返事しろ」というのですね。…(中略)…「えがべ、もろうべ(よい、結婚しよう)」と返事をしました。宮沢さんは、たちまちのうちに、間もない日曜日に、弘前の彼女の家までいってくれました。話は、とんとんまとまってしまいました。…(中略)…

白藤 はじめ宮沢さんは、青天井の下の川原で結婚式をやろうなどといっていましたが、たぶんお父さんやお母さんにとめられたのでしょうか、盛岡の私のところで式をあげました。式の万端、花婿花嫁、親戚の者などの坐る位置や扇の果てまで、宮沢さんが、さいはいをふって、ちゃんと滞りなくすませました。

藤原 …白藤さんの家は、そのころ盛岡の油町という町にありましたが、そこで式をあげました。盛岡駅でも汽車の中でも、宮沢さんは知人がおりますと、この人は藤原君の新夫人です。こんごよろしくと、紹介しましたし、桜の住宅の近くでも、こんど結婚しましたからよろしくと、紹介して歩きました。

<『宮沢賢治の肖像』(森荘已池著、津軽書房)65p~より>

そして後者においては次のようなことが述べられている。

宮沢さんは、この女性キコさんの実家をたずねて青森県まで行った。そして両親に会って、キコさんの結婚問題を話した。藤原先生のことについて話し、この先生とキコさんとの結婚について両人は既にその意志があるから、ご承諾してくれませんかと話しかけた。両親はやや考えていたが遂に諒解を得たので、花巻に帰り、両親に承諾を得たことを話した。キコさんは青森の実家に帰り、嫁入りの支度を整えて花巻に帰って来た。

<『こぼれ話宮沢賢治』(白藤慈秀著、トリョーコム)

37pより>

これらの証言等からは、藤原嘉藤治の結婚に関しては賢治が大部骨を折ったことはほぼ間違いなかろうし、その具体的な中身も複数の証言があってなおかつ矛盾はしていないようだから、賢治が媒酌人を努めたことなどを始めとして基本的にはこのとおりであったであろう。

『いわて人国記91』より

一方、昭和51年に読売新聞社盛岡支局が出版した『啄木 賢治 光太郎』だが、これは前年の、昭和50年4月1日から一年間にわたって『読売新聞・岩手版』に連載された『いわて人国記』シリーズを元に一冊の単行本にしたものであるという。

その際に、例えばそのシリーズ中の『いわて人国記91』(昭和50年9月30日付)は採用されなかった。その『いわて人国記91』の中に藤原嘉藤治の結婚に関する次のよう記述がある。

彼の結婚は、もっぱら賢治の奔走によるものだった。前述の白藤慈秀の回想によれば、藤原から、花巻のある喫茶店で働いた一女性の気持ちを打ちあけられた賢治は、彼女の実家がある青森まで行き、両親の承諾を得たうえで式場を盛岡の白藤の家に決め、さらに当日は媒酌人の役まで務めたという。しかし、この結婚の経緯にしても、藤原は「多くの人が語っている以上に複雑な事実がある」と話す。

「すばらしい賢治」

「ただ、それらは現に関係者が生きている以上、公表できる筋合いのものではないんです。たとえ公表しても、自分が文章で書かなければ、ニュアンスが違ってしまう。第一、賢治は複雑な多面体の存在であって、結局のところ、だれもその真の姿が語れるはずがない。よく直接賢治を知る者が、賢治を美化するといわれるが、そうではなくて、実際に賢治がすばらしかったんです」

<昭和50年9月30日付『岩手日報』より>

よって、この藤原嘉藤治の「ただ、それらは現に関係者が生きている以上、公表できる筋合いのものではないんです」という独白(?)からは、巷間伝わっていることが真実であるとは言い切れなさそうだということが分かる。また同時に、その裏にはいろ

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。

“『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』の目次”へ。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます