続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ

“『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ ”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。*****************************なお、以下はテキスト形式版である。****************************

終わりに

一般に、「賢治に関する論考」等においては、裏付けも取らず、ましてや検証もせず、その上典拠を明示せずにそれを断定表現をして、あたかも事実であるのか如くに述べている個所があまりにも多過ぎるということを私は痛感してきた。そのようなものならば、単に可能性があるということを言っているだけに過ぎず、蓋然性の高さは何ら保証されていないから研究の基盤があまりにも脆弱ではなかろうか、と私は思っているからである。

そこで私の場合はまず仮説を立て、次に検証するという、いわゆる「仮説検証型研究」という方法論を採って、その結果得られる結論の蓋然性の高さを担保できるような追究をしてきた。しかもそれは、定性的な段階にとどまらずにできるだけ定量的な考察によって、より蓋然性の高いものをである。

そしてその仮説が検証されて初めて、その反例が提示されない限りはという限定付きの真理(事実や真実)となるわけだが、これは自然科学の分野では当たり前のことであるし、これは何も自然科学分野だけに留まらず文学においても、少なくとも「伝記」や「年譜」においてはそうあらねばならないはずだ。なおもちろん、私が検証できた仮説等に今後反例等が見つかることは充分にあり得るから、その場合には潔くその仮説を棄却せねばならない。それが「仮説検証型研究」というもの在り方である。

しかし私のここまでの一連の主張に対しては、他の分野ではそのようなことはあまりないはずだが、一つ特有の壁がある。それは私が検証できた仮説はどういうわけか多くの場合いわゆる「通説」とは異なるので、「仮説検証型研究」で検証できたからといってそれが百パーセント正しいと言えるのかと訝る人が多いということである。

ただし、このことはある程度詮方ないことだと思わないわけでもない。それは一つには理論上のことであり、文系の人達にとってはこの方法論の役割とその有用性がよくおわかりになっておられないようだということがあり、もう一つには現実の問題として、『現 賢治年譜』や賢治に関する「通説」について、多くの人々が何ら疑いもせず素直に信じてきた長い歴史がそこにあるからである。ちょうど、次のようなことと同様にだ。

以前一度述べたことだが、東大教養学部長石井洋二郎が、あの「大河内総長は『肥った豚よりも痩せたソクラテスになれ』と言った」というエピソードを検証してみたところ、

早い話がこの命題は初めから終りまで全部間違いであって、ただの一箇所も真実を含んでいないのですね。にもかかわらず、この幻のエピソードはまことしやかに語り継がれ、今日では一種の伝説にさえなっているという次第です。

という思いもよらぬ結果となったという。まさにその「幻」を殆ど全ての人々が信じてきたのと同様にである。

そしてさらにもう一つあるとすれば、問題は、私が東大教養学部長というような権威ある立場にもなく、ただ賢治に関する真実を知りたいと願っている、賢治の甥の教え子の一人に過ぎないということである。おのずから、少なくとも現時点では多くの人が私の検証結果等に注目してはくれまい。でもこのようなことは何も私が僻むようなことでもなく、過去の歴史によくあったことだ。

そんなことよりも何よりも、強がりでも何でもなく、偶々開けてしまった『パンドラの箱』の中から「仮説検証型研究」を通じていくつかの事実や真実を自分で新たに発見できて、「自然科学者」の端くれとしてとても楽しくて充実した約10年間を過ごすことができた、というのが現時点での偽らざる気持ちである。

そしてこれからは、片田舎のドンキホーテの如き私は、地道にこのような本を出したりしてコツコツと世の中に訴え続けるだけであり、私の一連のこれらの主張の真偽がゆくゆくどう決着がつくかは歴史の判断を俟ちたい。真実や事実をを知ってもらうということは、取り分け賢治のそれらについてはそういう苦難の道が続くものだということは私も分かっているつもりだから、その覚悟はしている。

しかしながら、これらのうちで一つだけそうはいかないことが私にはある。それは捏造された〈悪女・高瀬露〉の流布であり、これは残りのこととは根本的に違う。人権に関わる重大事だからだ。

つまり、

〈仮説5〉森荘已池が一九二七年の秋に下根子桜を訪問したということも、その時に露とすれ違ったこともいずれも事実でない。

の反例が今後見つかった時には許されるとしても、少なくともこの仮説の反例が提示されていないという現状では、客観的な根拠が何一つないのにも拘わらず安易に一人の人間に濡れ衣を着せた捏造〈悪女・高瀬露〉が流布しているということになるから、このことは決して許されない(仮に百歩譲ったとしても、〈悪女・高瀬露〉であることの確たる証拠等は一つも見つかっていないのだから、近代法の基本原則である「推定無罪」の論理と同様、何人も高瀬露を〈悪女〉呼ばわりすることは許されないはずである)。

だから私達は、いわば冤罪とも言える「〈悪女・高瀬露〉の流布」を放置してきたことを反省し、その冤罪を晴らすために今後最大限の努力をし、濡れ衣を着せ続けられてきた露の名誉を一刻も早く回復してやらねばならないはずだ。もしそれが早急に果たされることもなく、今までの状態が今後も続くということになれば、それは「賢治伝記」に最大の瑕疵があり続けるということになるから、今のような人権が尊重される時代であればなおさらに、これだけは絶対に避けねばならない。

逆に言えば、これまでのことはさて措き、もしこのまま今まで通りこの瑕疵に気付きもせず、あるいは知らぬ顔の半兵衛を決め込んで放置し続けていたならば、「賢治を愛し、あるいは崇敬している人達であるはずなのに、人権に対する認識があなた方はあまりにも甘いのではないか」と私達は世間から指弾されかねない。

そして露本人はといえば、

彼女は生涯一言の弁解もしなかった。この問題について口が重く、事実でないことが語り継がれている、とはっきり言ったほか、多くを語らなかった。

<『図説宮沢賢治』(上田、関山等共著、河出書房新社)、93p>

というではないか。あまりにも見事な生き方だったと言うしかない。がしかし、私達はこのことに甘えてはいけない。それは、あるクリスチャンの方が、

敬虔なクリスチャンであればあるほど、そのように弁解をしないものなのです。

と私に教えてくれたからだ。ならば尚のこと、理不尽にも着せられた露の濡れ衣を私は晴らしてやりたいし、そのことは多くの方が思うところでもあろう。

まして、天国にいる賢治がこの理不尽を知らないわけがない。少なくともある一定期間賢治とはオープンでとてもよい関係にあって、しかもいろいろと世話になった露が今までずっと濡れ衣を着せ続けられてきたことを、賢治はさぞかし嘆き悲しんでいるに違いない。そして、「いわれなき〈悪女〉という濡れ衣を露さんが着せられ、人格が貶められ、尊厳が傷つけられていることをこの私が喜んでいるとでも思うのか」と、賢治は私達に厳しく問うているはずだ。

最後に、「羅須地人協会時代」を中心として約10年程かけてここまで検証作業を続けてきた結果、『現 賢治年譜』や賢治の「通説」の中にはおかしなものが少なからずあるということなどを私は実証できたし、いくつかの新たな真実等も明らかにできたと確信しているのだが、その結果変わったことと変わらなかったことを少し述べていよいよ終わりにしたい。

まず私の認識の仕方が一部変わった。それは、賢治は聖人でもなければ君子でもなかったということだ。そして、農聖でも聖農でもないし、ましてや老農ではなかったということだ。敢えて譬えれてみば、賢治は人間的には不羈奔放な高等遊民であったというあたりであろうか。しかしこのことは私が自分の足と手でここまで考え続けてやっと辿り着いたものだ。

だから、かつての私がそうだっように、賢治は人間としては聖人や農聖であったと思っている人は相変わらず多いということは当然だろう(そのせいか、私のいくつかの主張に対して「実際はそうだったのかもしれないが、そのようなことを活字にすることは止めてくれ」という手紙を頂いたこともある)。

そして次が、それは事実ではなかったということが検証できたことによって、賢治作品に対して私の評価が一部変わってしまったことである。もちろん相変わらず大好きなものも沢山あり、「原体剣舞連」や童話「やまなし」「おきなぐさ」などがそうで、これらは賢治の類い稀な創造力や特異な「第四次感覚」の為せる業であろう、何度読み直しても感動は色褪せない。だが、例えば、「稲作挿話」や「和風は河谷いっぱいに吹く」については、以前であれば、「流石賢治!」と、その指導よろしきを得て倒れた稲が皆立ち上がったのか、と甚く感動したりしていたのだが、もはや以前のような感動はしなくなった。そこに嘘があったからである。

そこで譬えてみれば、「賢治年譜」は賢治像の基底、いわば地盤だから、だからそこに液状化現象が起こっているとすればそれは真っ直ぐに建たないし、実際そのような現象が起こっている。ついては早急にこれを解消し、皆で同じ地平に立ってそれを眺められるようにしなければならないはずだ。そしてそうなれば、賢治像は真っ直ぐ建つだろうし、私たちはぬかるみに足を取られることなくそれに近づくこともできる。おのずから賢治のことが今まで以上によく見えるだろうから「賢治研究」がさらに発展することが期待できるはずだ。もちろん、賢治の彼方に行くことも大事だと思うが、それだけでは不十分であることは明らかなのだから。

ところで、私のかつての賢治像はどのようして出来上がったか。それは「賢治年譜」等を少しも疑わずに信じてきたことによる。ところがその中にはあやかし等も少なくないことをこの約10年間の検証作業で識り、正直一時期は裏切られたという思いを禁じ得なかった。だからこのような嫌な思いをするのは私だけで十分であり、そのような思いを未来あるこれからの若者たちにはもう味あわせたくはない。だから、『現 賢治年譜』や賢治の「通説」について、特に「羅須地人協会時代」のそれについて一度再検証を願いたいと最後に当局に改めて望みたい。

さて、これで開けてしまったパンドラの箱は私なりには大体整理できたのでそろそろその蓋を閉めたい。そして恩師岩田先生への恩返しもこれで多少はできたかなと思ってまずは安堵している。今後私に残された使命と役割は、高瀬露が客観的な根拠もなく〈悪女〉にでっち上げられたことを私は実証できたので、この理不尽を識った以上はこれは他のことと違って人権に関わる重大事だから、『義を見てせざるは勇なきなり』と己を鼓舞しながら、冤罪とも言えるこの理不尽を機会あるごとに周りに訴え続けることだ。そしていくらかでもその冤罪を晴らすための力になれれば嬉しい。

なお本書は、平成28年『第69回岩手芸術祭』の文芸評論部門に応募して優秀賞をもらった『「賢治神話」検証五点』をベースにして書き足したものである。

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

最後になりましたが、本書の出版に際しましてご指導やご助言、そしてご協力を賜りました阿部千鶴子氏、阿部弥之氏、伊藤博美氏、岩手日報社様、鎌田豊佐氏、菊池忠二氏、新庄ふるさと歴史センター様、鈴木友氏、高橋カヨ氏、八重樫新治氏の皆様方には深く感謝し、厚く御礼申し上げます。

平成28年3月8日

鈴木 守

***************************** 以上 ****************************

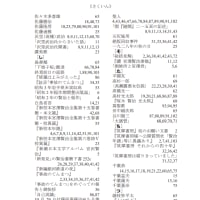

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』