テレビというのは、今でこそマスメディアの王様ですが、テレビが登場した当時、テレビ(受像機)を売るのも、コンテンツ(番組)を制作するのも、本当に大変だったといいます。例えば、コンテンツを制作するにしても、当時の俳優というのは、基本的に映画会社の所属になっており、なかなかテレビコンテンツの制作には関わってもらえなかったようです。当時のテレビ業界の方々は、そうした既存の映画俳優、いわゆる「銀幕スター」を起用しない独自の制作体制でコンテンツを生み出してきました。テレビの受像機というハードウェアの普及はもちろんですが、コンテンツ制作に纏わるこうした苦難の道は、既存メディアが新しいメディアを乗り越えるためのひとつの試練だったのでしょう。そしてテレビ業界は、見事にそうした試練を乗り越えて、今のような「マスメディアの王様」としての地位を確立したと思うのです。

ところで、近年の急速な「多様化」のなかで、テレビは次第にその影響力を落としつつあるのではないかと思います。社会が発展し、各種インフラが整備されることによって、人々はいろいろな楽しみを享受できるようになりました。交通インフラが発達したことで、人々は気軽に遠出したり、旅行したりできるようになりました。物流インフラが発達したことで、人々は気軽にCDやDVDを買ったり、借りたりすることができるようになりました。施設インフラが整備されたことで、人々は気軽にスポーツを嗜んだり、アミューズメントパークで遊んだりできるようになりました。こうした社会インフラの発達とライフスタイルの多様化は、相互作用を働かせながら急速に広がり、人々にテレビ以外の楽しみを提供するようになったわけです。

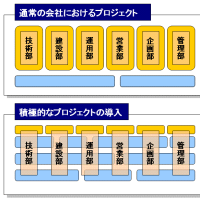

それだけでなく近年では、ネットワークやデジタル技術の発達により、これまでテレビ業界が築き上げてきた宝でもある「コンテンツ」の領域そのものにまで、「多様化」の波が迫っているのではないかと思います。ネットワークやデジタル技術の発達は、テレビの「チャンネル」や「時間(放送の時間帯や番組の長さ)」という制約から視聴者のみならず、クリエイターまでも解放することとなり、業界全体を大きく揺さぶる可能性があるのです(「コンテンツ制作体制の未来」参照)。このことは、単に「ライフスタイルの多様化」だけでは済まされない、テレビ業界の根幹を揺るがす現象であると認識しなければならないと考えます。

このような社会インフラや技術の発展による視聴者離れについては、テレビの放送技術が基本的に「片方向」性であり、また「チャンネル」や「時間」に制約されざるを得ないという点において、克服することが非常に難しいと考えています。そして、これからのコンテンツのあり方や未来を考えたとき、テレビ業界の方々は、これまでの「放送」という言葉や技術に囚われず、いかに視聴者・一般の方々に楽しんでもらえるかという視点にこだわり、積極的に通信技術の双方向性を認め、それを極限まで活用するという選択が必要なのではないかと考えます(「共有という楽しみ方」、「通信と放送の融合」参照)。この際、通信側にいる方々も、テレビ業界で培われてきた著作権や秩序(公序良俗)を守る術等を積極的に学んでいく必要があるでしょう。こうしたことの先に、将来の「通信と放送の融合」は達成されると思います。

ただし、現在のように「通信」との融合が、きちんと達成されていない放送、テレビ業界の現状においては、その他の方策についても、いろいろな試みがなされています。それらが、どれだけ長続きするかはともかく、現時点で必要なのでしょう。そのうちのひとつが「映画との連携」です。

最近の人気アニメーションや子供向けのテレビ番組は、まず間違いなく映画化されます。これはこれまでの広告モデルでは、以前に比べて、番組継続が難しくなってきたというテレビ業界の事情を推察するに、当然の流れでもあるとも思います(「仮面ライダーと商業主義」参照)。これでテレビ業界が潤って活性化し、さらに良いコンテンツ制作を続けることができるということであれば、それは良いことです。

ただし最近では、そうした「映画連携」の動きが、コンテンツ制作そのものに大きな影響を及ぼし始めているように思います。顕著な例では、昨年夏の「仮面ライダー電王」です。「仮面ライダー電王」は、つい先日まで、毎週日曜日の朝に放送されていたテレビ番組ですが、昨年、子供たちの夏休みの時期に合わせて映画化されました。昨年の7月頃、日曜日の「仮面ライダー電王」のCMには、この映画に関するものが多く流されていました。昔のように100円するかしないかの文房具のCMを流すよりも、着実に単価1000円以上で、リーチターゲットも完全に一致している映画のCMは、スポンサーに対してもかなり説得力ある効果が期待できただろうと思います。また視聴者としても、そういう映画があるということを知らせてもらえるのは、ありがたいことだと思うのです。

しかし、これには大きな問題があったと思います。昨年7月の日曜朝の「仮面ライダー電王」のストーリーは、少々おかしな展開になりました。観ていてしっくりこないし、ちょっと理解を超える展開が数話続くのです。実は、これらは8月に公開される「映画」のストーリーと繋がっていて、それを理解するためには、「映画」の仮面ライダー電王を観ないといけなくなっているのです。こういうことは、今まであまりなかったと思います。多少、本編の理解を促す内容(外伝等)の映画はあったかもしれませんが、そもそも映画を観ないとストーリーが分からない内容を、テレビ番組の本編に、しかも数話続けるというのは、ちょっと奇異な感じがしました。

ビジネスロジックは大切ですし、利益を上げなければならないという商業主義は否定すべきではありません。しかし商業偏重主義になって、本来力を注ぐべき純粋な「コンテンツ」の世界に、そのロジックを混ぜ入れてしまうのでは、本末転倒になってしまいます。

テレビ業界を守っていくために、「映画連携」が必要なのであれば、それは大いに結構なことだと思います。しかし、テレビコンテンツそのものが、「映画館誘引のためのコンテンツ」、あるいは「映画のための巨大なCM」に化けてしまっては、いずれコンテンツは腐ってしまうのではないかと危惧します。

「映画連携」については、映画の声優起用等についても、少々心配なことが起こっています。最近の映画では、アニメーション等の声優に、有名なテレビ俳優(女優)やタレントを起用することが目立っています。それらは、名前や顔が売れていない声優を起用するよりも、映画の宣伝効果があるという意味において、ビジネス的に機能しているのだと思います。しかし業界の方々は、そのことと本来あるべき「良質の映画制作」とが相反関係になり得るということに、十分注意を払う必要があります。

放送技術、それに基づいたテレビ塔や受像機等のインフラ、さらにはそれらを活用したビジネスとしての広告モデルというテレビ全体の仕組みによって、これまで私たちは多大な楽しみを与えられてきました。しかし、これらは永続的に存在するわけではありませんし、社会の流れによって、大きく変わっていくことになります。現在、それらの限界を乗り越えるための様々な施策が試されていますが、一方でそれによって、絶対に忘れてはならないものまで、歪められてはならないと思うのでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます