水前寺古文書の会世話人の今村さんと清田家当主の清田先生とはともに豊後大友家支族の裔で、そういう間柄は自然にそれなりのお付き合いが生まれるようで、今回の地震に際してもお見舞い旁お手伝いに行きませんかと今村さんからお誘いがかかり、二つ返事に了解して夫々の車で出かけました。

私は自宅から江津塘の道路(R266)を蓍町橋(めどまちばし)まで行きそこを右折して下流二つ目の橋である迦堂橋を左岸へ渡って清田家に至る経路を想定して行きましたが、蓍町橋手前での右折は堤防補修工事のため通行止め。仕方なく橋を渡り左岸側の堤防を下ることにしましたが、ここも通行止め。旗振りの人に聞いたのてすが、緑川の堤防はずっと下流まで、堤防補修工事で両岸とも通行止めになつているということでした。地震のダメージの大きいことを思いしらされました。

清田家に着いてみると今村さんは未着、長屋門を潜って声をかけましたが清田先生も御留守のようで屋敷内は森閑としています。仕方なく屋敷内外の被災状況を勝手に見て廻りましたが、ひどい有様です。被災を免れているのは庭に咲いているアヤメ、アイリス、芍薬、一八、春菊等の季節の花のみでした。

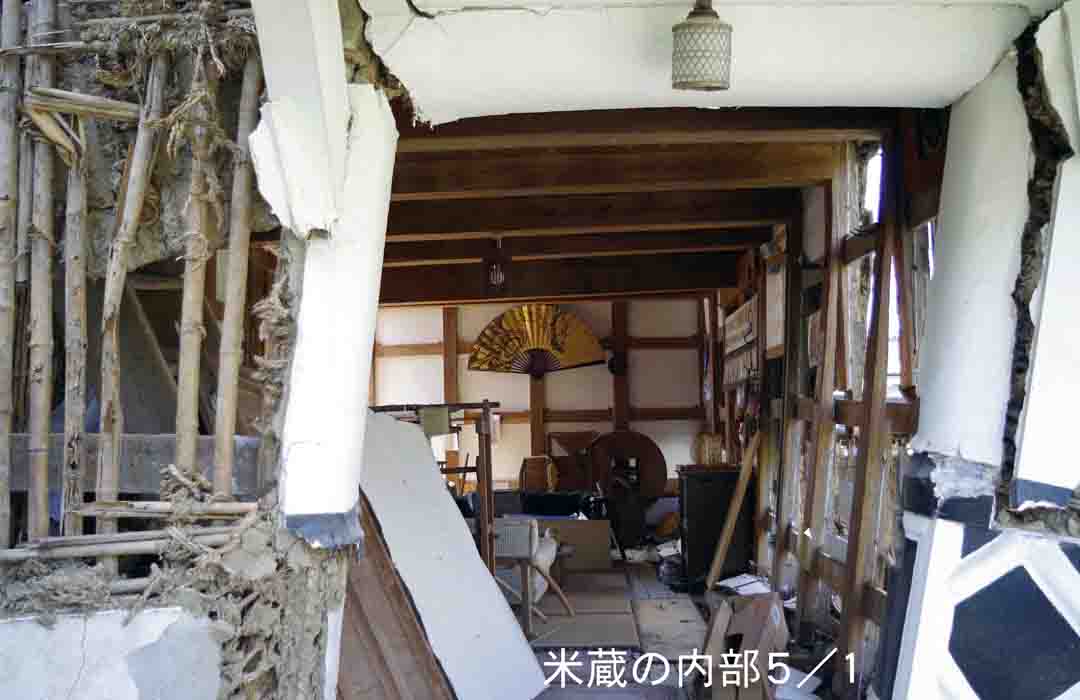

解体しかないだろう・・と清田先生が漏らされたそうですが、主屋は傾いて捩れも加わって土壁はいたるところで落下、米倉は全壊、長屋門も外壁に亀裂が入り、内外の塀はいたるところで切れて傾いています。有形文化財に指定された建造物のすべてが被災しています。清田先生のつぶやきも無理からぬ事ですが、これは文化財であり復原して遺してほしいものです。

清田家住宅の概要と写真を以下に掲載します。

熊本市指定有形文化財(建造物)

清田家住宅 附細川忠興知行宛行状他九点

指定年月日 平成二十一年六月十五日

員 数 主屋、長屋門、米蔵、外壁、内壁及び古文書

建築の年代 明治六年(1873)~明治九年(1876)

構造と沿革 入母屋造り木造瓦葺き、廃藩後居宅として創建

所在地 熊本市富合町釈迦堂字土位ノ内二十二番地

所有者 横浜市港北区大曽根1-5-8-34 清田泰興

【指定の理由】

清田家は、もと豊後国主大友氏の支族であったが、細川氏豊前国統治時代、初代五郎太夫は忠興の家臣となり、弟寿閑の娘・吉は立孝(宇土支藩祖)、興孝(刑部家祖)を生んだ。近世後期に本家を嗣いだ栄太は、明治維新後城下を離れ、縁故のあったこの地で地主業に転じた。

清田家の屋敷内には主屋を中心に、長屋門、米倉、外塀、内塀が残されている。主屋の内部は、東側に家族の生活の場である茶の間、土間、西側に接客のための玄関、座敷が続く。

この形式は江戸時代松木の庄屋造りを踏襲するものの、屋根は入母屋、瓦葺きである。また内部の柱、桁、梁などの部材は太く、このため力強い生活空間を形成している。

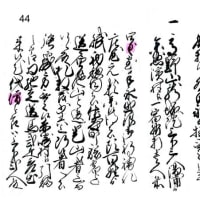

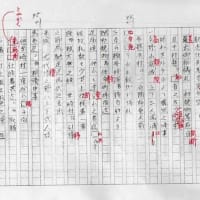

清田家所蔵文書のうち、慶長十七年(1612)の知行宛行状、同目録には忠興の花押、ローマ字朱印が、また寛永十年(1633肥後入国直後)の知行目録には忠興のローマ字藍印が押されるなど、貴重なものである。

平成二十一年十月 熊本市教育委員会

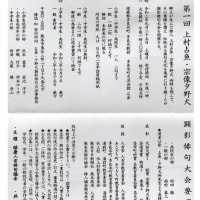

瓦の由緒書き

瓦の由緒書き

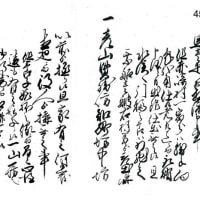

大破した米蔵の前で左から今村、清田、平川の順

大破した米蔵の前で左から今村、清田、平川の順