所在地

奈良県吉野郡十津川村玉置川1番地

ご祭神

国常立尊(くにとこたちのみこと)

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冊尊(いざなみのみこと)

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)

御利益

天下安泰

悪魔退散

公式サイト

玉置山に鎮座する熊野三山の奥の院

玉置神社

こんにちは、空海法師です。

熊野シリーズ、第7弾にして最終回。今日は玉置神社を紹介します。

この神社は、標高1076mの玉置山の山頂近くにあります。

近くまで、車で行けます。

車で行けるとはいえ、標高高いしね。冬場は危険かもね。

900m級の愛宕山の愛宕神社でも雪だったからなf^_^;

昔はこの辺り一帯は、修験道の修行の場所で、役行者や弘法大師などもこの地で修行したらしい。

参道の周りの景色はこんな感じだしね。山深い。

まぁ、そんな場所だからというのもあるし、そもそも玉置山にたどり着くのも時間かかるし、困難。

それ故に、この神社も来るものを選ぶと言われています。

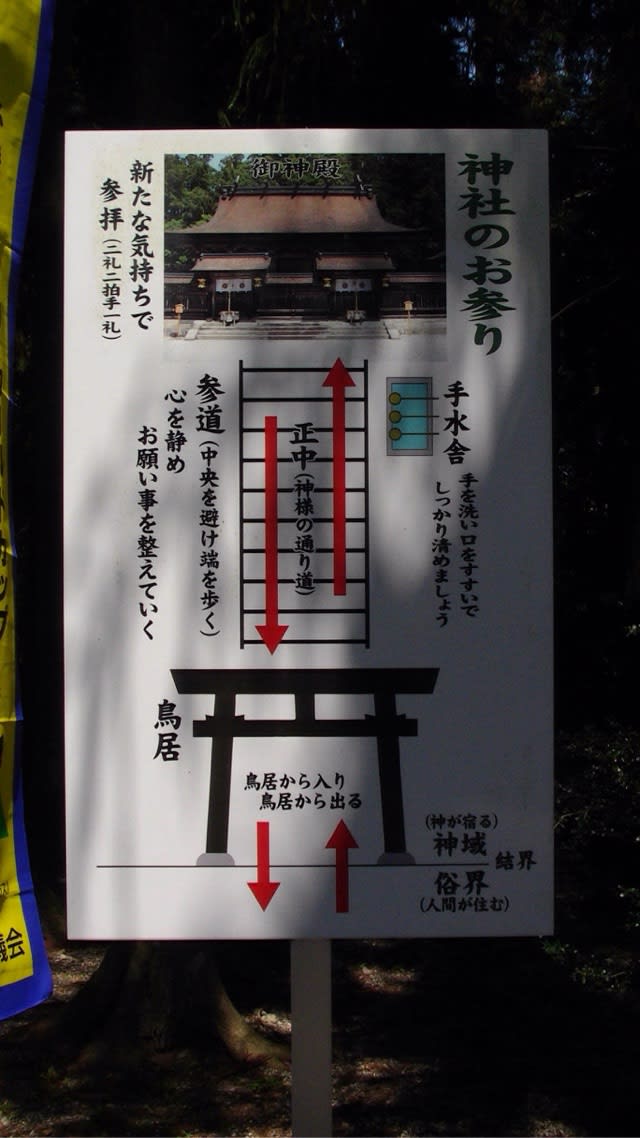

参道をしばらく進むと、また鳥居が見えてきます。いよいよ到着です。

参道脇の杉も立派だ。

ご利益の悪魔退散…

珍しいですね。日本で悪魔という表現は。

やまとなる 玉置の山の 弓神楽

弦音すれば 悪魔退く

と謳われているようです。

玉置神社には、弓神楽というものが伝わっているそうです。

いつか、生で見てみたいo(^▽^)o

滋賀の御上神社も悪魔除けがご利益で、悪魔=大ムカデだったが、玉置神社の指す悪魔とは、なんだろうか?~(・・?))

社殿の雰囲気が幻想的に撮影出来た。o(^▽^)o

拝殿

拝殿には、こんな彫刻があるよ。鉾を持っているね。誰だろうか?

山頂に向かう山道を登っていくと、玉石社があります。

ご祭神は大巳貴命

木の根元には白い玉砂利から、わずかばかり地表に顔を出した丸い石があります。この石がご神体で、この石は地中にどれだけ埋もれているのかわからないらしいです。

ん?それって、要石じゃないのか?

鹿島、香取、高千穂でも見かけたな。

この石が玉置神社のそもそもの始まりだそうです。

神武天皇御東征の際、この地で兵を休め「十種神宝(とくさのかんだから)」を、この玉のような石の上に置いて勝利を祈ったと伝えられていて、それが玉置(たまき)という由来だとか。

霊石三ッ石神祠

ご祭神は、

磐裂神(いわさくのかみ)

石折根神(いはさくねのかみ)

軻遇突智神(かぐつちのかみ)

こちらの磐座もパワーありそう。

山頂にたどり着いた!( ´ ▽ ` )ノ

山頂からの景色。

神聖な場所ということも相まって、静かで、気持ちいい( ´ ▽ ` )ノ

参拝の際はお気をつけて( ´ ▽ ` )ノ

奈良県吉野郡十津川村玉置川1番地

ご祭神

国常立尊(くにとこたちのみこと)

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冊尊(いざなみのみこと)

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)

御利益

天下安泰

悪魔退散

公式サイト

玉置山に鎮座する熊野三山の奥の院

玉置神社

こんにちは、空海法師です。

熊野シリーズ、第7弾にして最終回。今日は玉置神社を紹介します。

この神社は、標高1076mの玉置山の山頂近くにあります。

近くまで、車で行けます。

車で行けるとはいえ、標高高いしね。冬場は危険かもね。

900m級の愛宕山の愛宕神社でも雪だったからなf^_^;

昔はこの辺り一帯は、修験道の修行の場所で、役行者や弘法大師などもこの地で修行したらしい。

参道の周りの景色はこんな感じだしね。山深い。

まぁ、そんな場所だからというのもあるし、そもそも玉置山にたどり着くのも時間かかるし、困難。

それ故に、この神社も来るものを選ぶと言われています。

参道をしばらく進むと、また鳥居が見えてきます。いよいよ到着です。

参道脇の杉も立派だ。

ご利益の悪魔退散…

珍しいですね。日本で悪魔という表現は。

やまとなる 玉置の山の 弓神楽

弦音すれば 悪魔退く

と謳われているようです。

玉置神社には、弓神楽というものが伝わっているそうです。

いつか、生で見てみたいo(^▽^)o

滋賀の御上神社も悪魔除けがご利益で、悪魔=大ムカデだったが、玉置神社の指す悪魔とは、なんだろうか?~(・・?))

社殿の雰囲気が幻想的に撮影出来た。o(^▽^)o

拝殿

拝殿には、こんな彫刻があるよ。鉾を持っているね。誰だろうか?

山頂に向かう山道を登っていくと、玉石社があります。

ご祭神は大巳貴命

木の根元には白い玉砂利から、わずかばかり地表に顔を出した丸い石があります。この石がご神体で、この石は地中にどれだけ埋もれているのかわからないらしいです。

ん?それって、要石じゃないのか?

鹿島、香取、高千穂でも見かけたな。

この石が玉置神社のそもそもの始まりだそうです。

神武天皇御東征の際、この地で兵を休め「十種神宝(とくさのかんだから)」を、この玉のような石の上に置いて勝利を祈ったと伝えられていて、それが玉置(たまき)という由来だとか。

霊石三ッ石神祠

ご祭神は、

磐裂神(いわさくのかみ)

石折根神(いはさくねのかみ)

軻遇突智神(かぐつちのかみ)

こちらの磐座もパワーありそう。

山頂にたどり着いた!( ´ ▽ ` )ノ

山頂からの景色。

神聖な場所ということも相まって、静かで、気持ちいい( ´ ▽ ` )ノ

参拝の際はお気をつけて( ´ ▽ ` )ノ