世界はなぜ今の形になったか?

E.トッドの訳本『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』(文芸春秋、2023年)が出版された。トッドといえば、ソ連崩壊、アラブの春、イギリスのEU離脱、トランプ当選などを「予言」した人物として有名である。ロシアのウクライナ侵攻については、欧米のロシア非難一点張りの言説とは異なる、中立的な見解を示している。

元々は家族類型を専門とした人類学者であるが、レヴィ=ストロースの人類学を発展させて歴史的観点を導入し、人口学にも造詣が深い。トッドの家族類型を紹介した入門書としては、鹿島茂『エマニュエル・トッドで読み解く世界史の深層』(ベスト新書、2018年)が秀逸。今回の訳本はトッドの学問の集大成で、人類学の観点から歴史を総合的に俯瞰した唯一無二の大著である。なにしろ超大作で内容もぎっしり詰まっていそうなので、「倍速」で読み飛ばすわけにもいかない。

有難いことに、トッド自身と片山杜秀、佐藤優の両氏があらわした『トッド人類史入門―西洋の没落』(文春新書、2023年)が出版されている。この中に「トッドと日本人と人類の謎」と題した、片山氏と佐藤氏の対談があり、これが新刊書(トッドの人類史)の魅力を伝える一節になっている。元の本を読まないで、それを話題にした対談を通じて原著を論じるのは邪道なのであろうが、それにしては読み過ごすに惜しいテーマが満載だ。

このブログでも、2020年7月3日付で「天才は世界をどう見るか?」と題して、E.トッドの思想を紹介している。鹿島茂氏の前掲本による解説である。これが必要最小限の知識。再録すると―

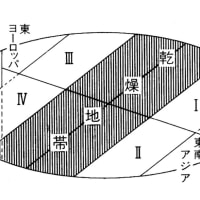

「トッドは世界の家族制度を調べました。細かく分けると8個に分類されるそうですが、鹿島氏は主要な4個の類型について述べています。類型を分ける基準は ①親子関係(親が権威をもって子供と同居を続ける・子供とはフランクで成人後は別居する) ②きょうだい関係(相続が兄弟姉妹間で平等か不平等か)の二つです。そんな単純な基準でいいのかいな?…と私なんぞは思ってしまいますが、優れた学問ほど単純な法則をみつけるもんです」

「まず、親子が成人後は別居するタイプ。これは核家族なんですが、親の財産が兄弟姉妹の誰に渡るかわからないタイプ(①絶対核家族)と、兄弟姉妹に平等に分けられるタイプ(②平等主義核家族)に分かれる。①はイングランド、北アメリカ、オーストラリアなど。②はフランス(パリ盆地)、スペイン、イタリア南部など。①は親の遺産が当てにならないので、早くから独立志向が高い。②のフランスでは、たしかに早くから平等意識が他よりも高いような印象を受ける」

「親が権威をもっていて、子供の成人後も親と同居するタイプにも二種類あり、親の財産が兄弟のうちの一人(多くは長男)に引き継がれるタイプ(③直系家族)と、兄弟への相続は全く平等で、結婚後も子供は親と同居するタイプ(④共同体家族)がある。④はいとこ婚を認めない④-1外婚制共同体家族と、いとこ婚を認める④-2内婚制共同体家族とに分かれる。③は日本、韓国、ドイツ、スコットランドなど、④-1がロシア、中国、④-2は中東諸国にみられる」

トッドの人類史は文字通り大作であって、私ごときが軽々しくまとめることなんぞ出来るわけがない。このブログでは、印象に残る指摘を紹介したい。私の興味の赴くままに綴るメモランダムとして読んで下されば幸いである。人類史といっても、私たち日本人が興味を持つのは、やはり日本の社会なのであって、直系家族原理の長短であろう。これについては、トッド自身の評価が収録されている。

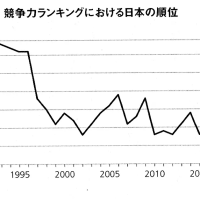

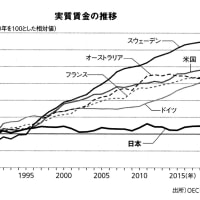

「直系家族社会は『知識や技術や資本の蓄積』を容易にし、前世代の獲得物を効率よく次世代に継承できるという強みがある。しかし、過剰に適応して硬直化するという弱みもある。『キャッチアップ』は得意でも『創造的破壊』は不得手で、『老人支配』を招きやすいのも難点である」(太字は筆者)

これを読んで、昨今の日本社会が行き詰まり感をみせているのを、的確に診断されたような思いを抱く人は多いのではないか? 「キャッチアップ(追いつき追い越せ)」で戦後の奇跡的な経済発展をとげながら、バブル崩壊で行き詰まると、なすすべもなく「30年が失われる」。「創造的破壊」が不得手である―との記述からは、日本の社会が変革するには常に「ガイアツ」が必要だったことを思い出す人がいるかもしれない。

さらに直系家族原理の日本人が、戦前は「アジアの長兄」として振舞おうとし、戦後は「アメリカの弟分」(トッドの言葉)として振舞っていて、なかなか対等の関係に気づけない―との指摘も鋭い。直系社会特有のメンタリティである。目を洗われる思いがした。

トッドはもともと左翼系の知識人である。しかし、メリトクラシー(能力主義)が格差と分断を招いているという認識で、アカデミーが「権威と不平等」を生み出している―と厳しく断罪している。日本学術会議が「権威と不平等」を「秘密のスローガン」としているのはもう誰もが知っている。唯一、その事実を知らないのは、当の学者たちである。トッドの言葉を紹介しよう。

「今日、アカデミックな世界の公式イデオロギーは『リベラル』、つまり進歩主義であり、左翼である。しかし、それでいてアカデミアが客観的に果たしている機能は、むしろ平等の破壊なのだ」(太字は筆者)

メリトクラシーの恩恵を受けているのは、既得権益層(政治家、医師、弁護士、学者、マスコミなど)である。そこに教育格差が存在するのは明白であろう。「悪しきエリート主義」とみる人々が増えたのが「分断」の実相であろう。

知っている人は多いと思うが、核家族は人類の原初的な家族形態で、核家族から直系家族、さらに共同体家族へと「進化」してきたという事実。ロシアやチャイナの家族形態が最も新しい姿である、という考えに慣れるのは抵抗があるかも知れない。トッドも認めているように、その過程で、男性や父系の権力が強まり、女性や母系の地位は低下しているからである。そんな家族形態が「進化」した形である―というのは、我々の常識とは相いれないからだ。

しかし、人類が狩猟採集社会から農耕社会に移行し、すみずみまで開墾していくと、農耕地を確実に受け継いでいく必要に迫られる。そこで資源の分散を招かないように発明されたのが直系家族原理。つまり相続を一人に絞ることによって、農耕地の分散を防いだわけだ。

その過程で女性が排除されたのは、狩猟採集社会において、女性の採集したものが家族内にとどめられたのに対し、男性が狩猟で獲得した物は地域の集団内で分配されたから。つまり、男性は集団への帰属意識が強く、社会が形成されるところでは主導権をとりやすかったわけである。一方、女性は家族の内にとどめられ、家事、育児、教育に専念するようになった。これが直系家族で男女の分業が生じ、ひいては女性の地位が低下していった理由である。

直系家族から更に「進んだ」「最も新しい」共同体家族社会、たとえばチャイナ、インドイラン、アラブ諸国では、男性は平等に相続の対象であるのに反し、女性が相続から排除され地位がさらに低くなっている。この理由は必ずしも明らかでないが、近代化が始まる以前、イスラム教の社会はヨーロッパよりも文化的にも学術的にも先進的で、繁栄していた事実をふまえると、共同体家族原理は直系家族よりも核家族よりも有効で、文字や都市や国家を生み出し、洗練された技術も発明して、ある時期は「世界の最先端」「世界のモデル」であったことがあげられる。

これに対し、周縁部に位置するアングロサクソン(英米)の「絶対核家族社会」は、ユーラシア大陸中心部の先進地域の成果をとりいれ、その後の近代社会をリードしていく。イギリスの家族制度は、移動性が高く世代間断絶が起こりやすいという特徴があり、「継承」が得意な直系家族に対し、「英断」を得意とする。産業革命をへて、英米の社会が近代から現代をリードしてきたのは、さまざまなイノベーションが絶対核家族社会から起きてきたことによる。核家族は最も古い形態でありながら、世界をリードしていくという運命を担ったのだ。

アメリカの社会が最もモダンでありながら、未開の自然のように映るのは何故か―この二重性を解き明かすのも、原初的でありながら近代を切り開いた絶対核家族の匂いが残っていると考えると納得がいく。しかも、アメリカを建国したのは、スコットランドのカルヴァン派の末裔である―と考えると、アメリカ民主党の性差別反対の過激さ(ポリティカル・コレクト)にも納得がいく。

最も「進化」したはずの共同体家族は、現在では「女性の地位の低さ」がネックになって行き詰まっている。「個人としての女性」の自由が制限されるところでは、「個人としての男性」の自由も制限される、というのがトッドの見解である。そんな社会は停滞するに決まっている。思えばイギリスの近代社会が、ユーラシア大陸中心部(メソポタミア)から多くの制度や技術を学んだ際に、唯一とりいれなかったのが「女性の地位の低下」で、これが近代文明の中でアングロサクソン優位に運んだ理由である。

…とまあ、いろんなテーマがこの本では語られていて、ブログなんぞですべてを要約することなどできない。それぞれがこの本を手に取って、思いを凝らすほかはない。それだけの値打ちがある。

トッドの歴史的観点は英米社会のヘゲモニーが危機にひんしている―というもので、イギリスやアメリカへの幻滅を隠していない。日本の社会には親近感を抱いているが、「日本が真に独立するためには核武装が必要」という物議をかもす提言もした。日本が核武装したら、国際世論の圧力はすさまじいものになり、とても現代の日本人には耐えられない(ドイツが核武装すると宣言した場合の反応を想像したら見当がつく)と思うので、私はそんな過激なことを望まないが、それでも「核武装をする権利はある」くらいの宣言は有効であろう、と考える。たしかに、第二次世界大戦後の日本は「真に独立」したことがないので、独立の概念すらあやふやである。トッドの「核武装の進言」は「独立」を考える補助線として大変にめざましい効果があるだろう。