気づいていない現実

前々回のブログで取り上げたデーヴィッド・アトキンソン氏が2017年に出版した『日本再生は生産性向上しかない』(飛鳥新社)を読んだ。そうか、6年前にこんな指摘があったのか、と目を洗われる思いであった。

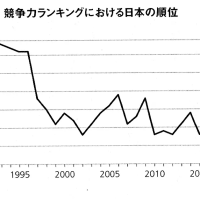

日本の生産性が落ちているというデータ(6年前の時点で世界30位)は折に触れて伝えられてきた。ただし、順位が下がると、マスメディアはあまり伝えなくなったが。データだけでは伝わらない、具体的な個々の事例が豊富に挙げられているのがこの本である。

一番印象深かったのは、アトキンソン氏の親戚が30年ぶりに日本を訪れた、その際の言葉である。

「かつては“笑顔の国”という明るいイメージだった。しかし、今の日本人は暗い印象の国に変わってしまった」。

この感想は30年ぶりに日本を訪れた人だから、感じることのできる印象である。30年の間にわれわれの表情が変わったことは、内々の人間では知りようがない。1万日以上をかけて徐々に変わっていったものは、変化として感じられないのが人間である。

この本を読むまでは、日本の社会が暗くなっているなどと、私も考えたことがなかった。みんなが「まだまだ」と思っていても、無意識の表情は正直なのだなあ、と改めて思った次第である。表情の変化は、案外、私たちの盲点になっているかもしれない。

この本では観光について書かれた部分が多い。その中で我に返る思いがしたのは、日本人が誇りに思っている「おもてなし」に関して。「おもてなし」は観光業の中でどれくらいの比重があるのか? 著者のアトキンソン氏は「観光資源としては大したことはない」とし、その証拠として「世界一の観光立国・フランスはホスタビリティ(おもてなし)のないことで有名だ」という。つまり、観光客は自分の目的に従って観光するのであって、「おもてなし」を求めているのではないということ。

逆に日本流の「おもてなし」を、かえって迷惑に感じる人々がいるかもしれない、ということにも気づく。われわれは、旅館についてから一連のサービスを、いわばルーティンのように受け取っているが、外国人にこの流れを強制するわけにはいかない。しかも、日本人が海外旅行する際に、外国の「おもてなし」を期待して行くことはほぼ皆無であろう。日本を訪れる外国人にだけ「おもてなし」を強要することは自己矛盾でもある。観光業において「おもてなし」が重要だという常識も日本人の錯覚の一つなのであろう。

日本は東ドイツか?…という問いも重要だ。東ドイツは1990年まで存在した共産主義の国。自由という観念がなく、国民の日常生活は監視と規制でがんじがらめに縛られた。アトキンソン氏が例として指摘するのは公園である。人影がなく、こどもも遊んでいない。公園の看板を見ると、のきなみ禁止事項だ。犬の散歩、ボール遊び、花火、大声で騒ぐこと。私も覚えがある。まだ幼い長男が河川敷の公園でラジコンカーを走らせていたら、拡声器で即座にやめるように注意された。平日の昼下がりで、他に遊んでいる人もいない。危険なことは何一つない。それでも「決まりは決まり」と取り合ってもらえなかった。この国では、全面禁止か開放のいずれか(といっても圧倒的に禁止が多い)で、条件つき開放という現実策には滅多にお目にかかったことがない。

電車が時刻を守るように、日本人は決まりを守らなければならないという意識が強い。しかし、融通の利かないやり方は、○×式の思考法に飼い馴らされた結果のように思える。開放か禁止か、という二者択一が多すぎる。世の中には、○でもない、×でもない、△がある。白黒二色ではなく、グラデーションになっているのが大半の出来事だ。曜日によって禁止とか、時間によって禁止とかの手段はあるはずなのに、全面禁止が多いのは世の風潮なのか、それとも役所が「なんでも禁止」と責任逃れをしているのか?

日本人はもっと融通がきいたはず、と昔を知っている私なんぞは思ってしまう。旅館でもチェックイン、チェックアウトの時間にうるさいのが常だが、融通が利かないことは「冷たい対応」と受け取られかねない。「おもてなし」なんぞを強調する前に、チェックイン、チェックアウトの融通を利かせることの方が大事、とは著者、アトキンソン氏の意見である。

公園の話につられて思い出したこと。しばらく前のことだが、東京都で保育園を建てるのに住民から反対運動が起きて、びっくりしたことがあった。長野では「こどもの声がうるさい」という住民の意見で、公園が閉鎖されるという事態も起きた。こどもは日本の未来…という感覚がなくなっていることに驚く。いつから日本人は非寛容な振舞いをみせるようになったのか。保育園に反対している人だって、こども時代はあったはず。自分だって喧しく騒いだだろうな、と考えるのが人間としての良識なので、自分が歳をとったら「こども時代はなかった」風に振舞うのはどうだろうか。日本人の顔が暗くなっているのは、こんなエピソードを聞くだけで納得がいく。思っているより、日本の社会は窮屈になっているのだ。盗聴と密告が日常茶飯事の東ドイツ並み、ではないにしても。

少子化が問題になるのは、働き手の減少である。直接的には経済の減速や年金制度の破綻などが懸念され、100年後には人口減少で日本が消滅する危機もささやかれる。働き手が減少しても、労働者1人当たりの生産性を上げれば経済の縮小は免れる。その意味でも「生産性向上しかない」のである。移民を増やすしかないと結論が出そうだが、イギリス、ドイツ、フランスなどで移民政策は必ずしもうまくいっていない。

イギリスは東欧からの移民に音をあげてEUを脱退したし、移民を積極的に迎えたドイツは移民の融合に失敗して、第一国民ドイツ人、第二国民トルコ人、第三国民アラブ人…みたいになっている。互いの反目も起きている。ドイツが直系家族で、融合的というより閉鎖的な組織をもつことが原因とみられ、同じ直系家族である日本も同じ轍を踏む可能性が高い。平等核家族のフランスは最も移民と融合しやすいはず(現にサルコジなど移民の大統領を出している)なのに、アラブ系住民の不満が高く、ときおり銃の無差別乱射事件などが起きている。

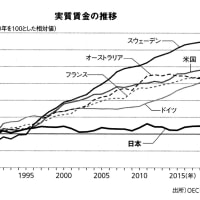

著者のアトキンソン氏も移民には懐疑的だ。それよりも女性の力を発揮させる方が大事だと説いている。日本は男女の賃金差が大きい(平均年収は男性が511万円、女性は272万円)が、それは生産性の低い業態に女性が多いという事実を示している、と氏は考える。たとえば、書類作りだとか、スケジュールの調整だとか。だから、単に女性の就業率を上げる政策ではだめで、女性にも男性と同じ仕事をこなしてもらって、同一賃金を厳密に守る。そのためには、男性も意識改革が必要だという。

管見によると、日本の社会は(E.トッドのいう)典型的な直系家族で、どんな組織も序列を強烈に意識している。初対面の人同士が(職種よりも)所属している会社名を気にし、それとなく出身校を探るのは、会社にも大学にも序列がついているから。ただし、この序列の体系に女性ははじめから入っていない。女こども…といえば、封建制のもとでは員数に数えられないし、責任を問う存在でもなかった。日本の社会には、この意識がまだ残っている、というのが私の見立てである。

封建制のしっぽを引きずっている、と言いたいところだが、実際はしっぽどころか(封建制の)胴体がゆうゆうとのさばっている、とみた方がよさそうだ。女性重用という意識改革はまだ道半ばである。女性はまだ本当の意味で働かせてもらっていないのだ。日本経済は(男性だけの)片肺飛行の状態なので、女性が活躍して、二つのエンジンで飛ぶようにしたい。言葉を換えれば、これが著者の主張であろう。目を洗われる体験はなかなかないし、考えさせられる体験も少ない。この本は、そうした意味で貴重だ。

著者のD.アトキンソン氏はゴールドマン・サックス社のアナリストとして、バブル崩壊後、100兆円に上った銀行の不良資産償却の道筋をつけた再建策を提示したことで知られる。ここで紹介した著書の事例は一部に過ぎず、「わが日本経済は病についているのだなあ」と漠然と感じていたのを、太陽のもと明るみに出された思いである。

それなのに「日本人は勤勉だ」「統計に表れない日本人の良さがある」…などと、感情的に反発する人々が多いのだという。高度成長を担った高齢者層にその癖が強いのは、同世代だから理解できないことはない。ただし、筆者はもともと「老害」を心配し、今の時代に合わなくなっている政治感覚、経済についても現実を見ない、どころか経済縮小を願うような暴論を苦々しく思ってきた。その意味では、頼れる同士を見つけた思いである。